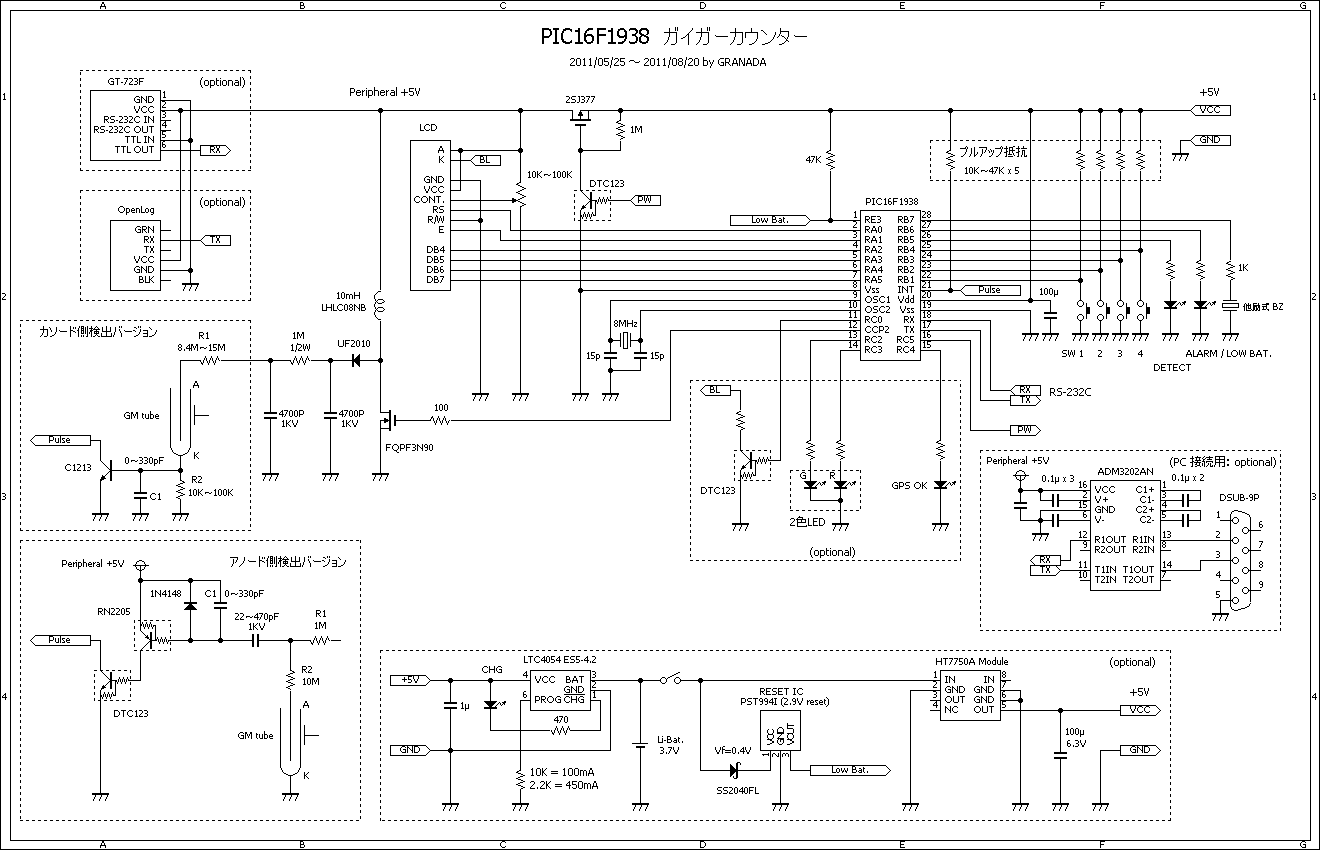

小型に仕上げられそうだ。

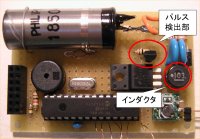

パルス検出部がインダクタに近すぎ、

スイッチングノイズを拾いまくって

誤カウントが多発(爆)

遠くに離して解決

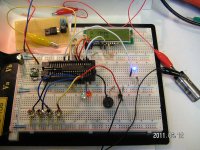

超高輝度 Flux LED で屋外での

視認性もバッチリ ^^

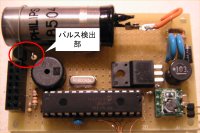

秋月の「C基板」に実装

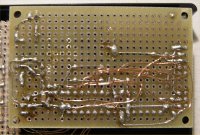

事前にレイアウトを検討しなかったため

配線がゴチャゴチャに(逝)

実装した場合の表示例

(ただし視認性面で屋外使用には向かない)

専用 IC で充電も簡単。

固定はお手軽なホットボンドで(汗)

少し厚みはあるが十分胸ポケットに入る大きさ

α線やβ線はほとんどがケースで遮蔽

されるため、事実上γ線測定用となる。

スイッチは LED 入りで充電インジケーターになる

外部プルアップ抵抗を追加したところ。

5 素子入り集合抵抗(赤い部品)が便利

左:ノイズが抑え込めた成功品

右:ノイズが取れなかった失敗例

ユニバーサル基板での実装は注意が必要

その製作過程

内部まで綺麗に実装されていて

見ていてワクワクしました @o@