x 1.36 は対基準値比

(Last update:2012/01/26)

ガイガーカウンターによる放射線測定の一般的な注意事項:

ソフトウエア編でも書いたが、

・そもそも GM 管が検出できるのは入射した放射線の「数」であって「強さ」ではない

・放射線の持つエネルギーは核種毎に異なる。60Co での換算値は 137Cs では使えない。

・放射性物質が放つ放射線のエネルギー分布に対して GM 管の感度は一定ではない。例えば

SBM20 は 40K のγ線エネルギー分布と GM 管の感度分布がよく適合しており高感度に

40K γ線を検出できるが、134Cs・137Cs のγ線エネルギー分布とはかなりのズレがあり、134Cs・137Cs

に対しては感度が低い。(情報元)

・吸収線量はγ線のみで測らねばならない。α線やβ線が入る状態での吸収線量変換値はアテにならない(大きくなる)ので測定にあたっては適切な遮蔽が必要。(参考サイト:こちらやこちら、こちら)

・放射線の強さが同じあっても組織毎に吸収線量は異なる

以上より、GM 管による計測の結果はあくまで CPM の「相対比」で考えるべき。間違ってもいい加減な

μSv/h 換算値をグーグルマップに貼り付けて公開してはイケマセン ^^;

どうしても μSv/h 値が知りたいなら最低限、エネルギー補償機能付きで、かつキチンとキャリブレーション(校正)された線量計を買うべき。

ただし、

1. 137Cs でキャリブレーションができている、もしくは最低限 GM 管の

137Cs での CPM → Sv/h 変換値がデータシート等で判っている

2. 環境放射線が主として 137Cs(と 134Cs)由来

3. ちゃんとβ線を遮蔽して測定する

これらの条件が満たされるなら GM 管でも μSv/h 換算値はある程度の目安にはなるかもしれない。

本ファームウエアの有効な活用法:

何度も書くが、GM 管による放射線測定は CPM でモノを考えるのが基本。よって本ファームウエアは市販品や他の自作品とは設計思想が大きく異なっている。線量表示も可能だがあくまでオマケである。

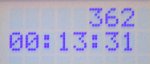

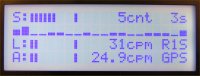

【CPM 値】(Latest CPM、L 表記)

|

| L が通常の CPM 値、 x 1.36 は対基準値比 |

ガイガーカウンターとしてもっとも基本的な CPM。左写真の通り L 〜 cpm (Latest

cpm) として表示する。この値は移動しながらの測定や大きなカウント変動が予想される測定等で大雑把な値を知るのに適している。

本ソフトウエアでの CPM 計算は、あらかじめ設定されたサンプリング時間(2〜60秒)内のカウント数を

1分あたりのカウント数に換算して CPM 値を計算する(例えばサンプリング時間

3秒で 1 カウント検出なら 20 CPM)。サンプリング時間が短くなると誤差が大きくなるので、通常は

60 秒を推奨。

測定した生のカウント数は過去 60秒ぶんまでバッファに溜め込まれる。CPM

計算では毎秒このバッファを参照し、最古のカウント数を捨てて最新のカウント数を加える「単純移動平均」計算して極端な

CPM 値の変動を抑えている。(逆に安価な市販品では通常の単純平均で値がバタつくものが多い)

なお、本プログラムでは測定開始直後から CPM を計算して表示するが、設定したサンプリング時間が経過するまではどうしても変動が大きくなるので、画面に残り秒数を「Wait

〜s」と表示して区別できるようにしてある。

また 16文字以上表示できる LCD の場合は 最大 CPM 値、最小 CPM 値が表示できる。平時に十分な時間測定してこの

CPM 変動幅を把握しておくことが CPM 変動や CPM 比較に際して重要となる。

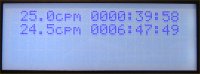

【累積平均 CPM】(Averaged CPM、A 表記)

| 小数点表示になっているのが 累積平均 CPM 値 |

GM管の感度が低い場合、あるいは線量が低い場合には上記の標準的な CPM 値は値が安定しない(サンプリング時間内の絶対的なカウント数が少ないから)。

そこで本ソフトウエアでは、起動時からの全カウント数 / 総測定分(ここでは累積平均

CPM と呼ぶ)を計算してなるべく変動の無い値を出せるようにしている。画面上では小数点付き表示もしくは

Avaraged cpm の意で A 〜 cpm と表示している。

また画面にはこの累積平均値の統計誤差( 1 / √測定カウント数)も表示される。経験的には茨城のような低線量地域かつ

GM管が SBM20 や LND712 の場合でも 5分程度(≒統計誤差 10% 程度)で値はほぼ安定するが、下記「累積平均

CPM 変動幅確認モード」でより詳細に変動を確認することもできる。

基本的に測定時間が取れるなら累積平均 CPM 値を採用するのが原則で、管理人が汚染マップを作成する際にもこの値を使っている。

【累積平均 CPM 変動幅確認モード】

|

| 累積平均 CPM 値の 40秒間の変動幅と 40秒間の変動グラフ |

累積平均 CPM は測定開始直後こそバラつくが、カウント数が増えていくにつれて次第に値が収束し、そう簡単には変動しなくなる。この変動幅をモニタリングするために設けたのが累積平均

CPM 変動幅確認モード(長ったらしいな)。要するにこの変動幅が 0 に近づけば、それなりに十分な確度で測定できたという目安を得ることができる・・・ハズだ。タブン。

例えば、時間を決めないで測定を開始し、これで測定を終えていいものかどうか、の目安として使うことを想定している。実際の画面(左写真)では

Dev (Deviation) と表示しているのが変動値。

画面には累積平均値の変動グラフと統計誤差、起動時からの累積平均 CPM の最小値、最大値(最下段)を表示する。

【10分間平均 CPM】 (Historical CPM、H 表記)

|

| 過去10分の平均生カウント数と 過去60分の生カウント変動が確認できる。 |

過去10分間の生カウント数の平均値。通常 CPM と累積平均 CPM の中間的な位置づけで、精度と測定時間の「いいとこ取り」を狙った値で、追従性よりもソコソコの精度が欲しい場合にオススメ。

この値は長期測定時に総カウント数オーバーもしくは総測定時間オーバーを起こしてもクリアされないので長期モニタリングに適している。また車での長距離移動測定において威力を発揮する場合がある。

一方、過去60分変動グラフは(一過性ではなく)持続的なカウント変動を確認するのに便利。例えば移動測定しているうちにホットスポットに入った場合、グラフを見れば一目瞭然。

なお、過去10分間平均 CPM も過去60分カウント数も、あくまで BG 設定値の影響を受けない生カウント数をベースにしている点に要注意。値は

1分毎更新。

【1時間カウント数】

文字通り、過去 1時間ぶんの生カウント数。RS-232C からのみ取得でき、LCD

には表示されない。

基本的に長期観測用のデータで、値は 1分毎更新。

【生カウントによる測定】

|

| 全カウント数と全測定時間 表示モード この画面モード以外でも複数の 画面モードで全カウント数と 全測定時間が表示可能だ。 |

| タイマー測定結果でも カウント数を表示できる |

本プログラムでは全カウント数、全測定時間が複数の画面モードで表示でき、またタイマー測定結果においてもカウント数を表示させることができる。

余計な CPM 計算イラネ、とにかく生のカウント数を出せ! という硬派な測定にも十分対応可能。

いわゆる定カウント測定に必要なベーシック機能だが、次項の自動定カウント測定機能や後述のタイマー測定でより手軽に定カウント測定を行うこともできる。

【定カウント測定】

|

| 特に事前設定をしなくても 定カウント測定結果は確認できる |

一般的な定時間測定ではなく、統計誤差に着目した測定方法。

本プログラムでは測定開始後 1000 カウント(誤差±3.3%)および 10000 カウント(誤差±1%)到達時の累積平均

CPM 値と到達時間が自動的にメモリに保存され、専用の画面モードで確認することができるようになっている(左写真、上は誤差

3.3%、下は誤差 1% 到達時の値と到達時間)。

またタイマー測定においてもこの定カウント方式が選択できるようになっている。測定値に何らかの理論的な裏づけが欲しい場合にはこの定カウント測定が有効だろう。

【CPM 基準値】

|

| 基準値設定画面 |

本来、放射線量をガイガーカウンターで比較する場合は CPM 値どうしの相対比較が基本となる。その場合に基準となる値(分母側の値)をユーザーが自由に設定できるようにしたのがこの

CPM 基準値設定(左写真)。ここで設定した基準値を基に、通常の 1分間 CPM

値や累積平均 CPM 値に対して自動的に比が計算されるようになっている。(SW2

+ SW3 の同時押しで対基準値比、線量、年間線量の表示が切り替わる。対基準値比が表示されていない場合は表示を切り替えてみよう)

この基準値は、メニュー画面から手動で設定(左写真)することもできるし、下記の「基準値」一発コピーで手軽に変更することができる。

何を基準値に設定するかは測定目的次第。管理人は通常は自宅内のバックグラウンドカウントを基準値に設定し、自宅と屋外の比を確認できるようにしている。もっとも、この機能の真価を発揮できるのは次項の「基準値一発コピー」と組み合わせたタイマー測定においてである。

【基準値一発コピー】

上記の基準値は、測定目的によってはこまめに変えたい場合も出てくる。例えば(GM

管による食品検査が適切かどうかはともかくとして)、西日本産の野菜と東日本産の野菜の放射線量を比較したい、といった場合。

こういう場合はもともと食品に含まれている自然放射線源である 40Kの影響を極力排除する必要がある。だが野菜の種類によって

40K の含有量は異なるため、測定にあたっては野菜の種類毎にバックグラウンド値(=基準値)を変える必要が出てくる。その際、基準値をいちいち手作業で入力しなおすのは面倒極まりない。

そこで測定した値を、設定画面を呼び出さずに簡単なキー操作一発で基準値にコピーしてくれる機能が「基準値一発コピー」機能。大抵の画面モードで

SW 3 を長押しすることで発動できる。

これを使うと例えば野菜測定なら、

(1) 西日本産レタスを定カウントでタイマー測定 → タイマー測定結果を基準値に一発コピー

(2) 東日本産レタスを定カウントでタイマー測定 → 東日本レタス / 西日本レタス

CPM 比が自動的に表示

(3) 西日本産キャベツを定カウントでタイマー測定 → タイマー測定結果を基準値に一発コピー

(4) 東日本産キャベツを定カウントでタイマー測定 → 東日本キャベツ / 西日本キャベツ

CPM 比が自動的に表示

といった具合に、次々と基準値を変更して検体を測定していくことができる。

| タイマー測定の結果。 対基準値比は自動的に表示される |

また上記の通り、こういった測定にはタイマー測定が便利。タイマー測定結果には対基準値比が表示されるし(左写真で

0.95 が対基準値比)、SW3 の長押しでタイマー測定した累積平均 CPM 値を一発で基準値にコピーできるので極めて効率よく測定をこなすことができる。

【マーク機能】

定期的にデータを吐き出すロギングではデータが膨大になって後から本当に必要なデータが判らなくなることが往々にしてある。

そこで必要なデータに番号をつけられるようにしたのがこの「マーク機能」。SW2

を押すことでマーク番号(例:M00001)付きのデータが即時に送出される。

また RS-232C データ送出設定を「MK」にしておけば、マークした時のみデータを送出することもできる。マーク機能自体は

GPS が接続されていなくても機能するので SD カードにロギングしていく場合は積極的に活用したい。

【ホットスポットスキャンモード】

|

| 愛犬の「はな」 この子の被曝量を減らしてやりたい |

|

| リアルタイムに変動するバーグラフと CPS 推移グラフでホットスポットを 探し出そう! |

2011/12、既に電子工作の世界では興味の対象がガイガーカウンターから固体シンチレーター+半導体検出器といった「より正確な値が得られる線量計」に移っているように思われる。(あの秋月が固体シンチレーターまで売り出すとは驚いた

@o@ )

だがホットスポット住人としては正確な線量を測定することよりもむしろ近所の何処にマイクロホットスポットがあるかを把握することが重要。お散歩に出ると地面を嗅ぎまわる愛犬「はな」の被曝を極力減らしてやる必要があるからだ。(ここらへん、非汚染地域の机上設計者とは真剣度が違いマス)

そもそも GM 管の最大のメリットはα線やβ線も検出できる点にある。半導体では検出できないβ線核種(90Sr

とか)もちゃんと検出してホットスポット探しをするのが GM 管の本来の活用法。この際、β線も含めてカウントすれば線量値はハナからアテにならなくなるので、「正確な線量」にこだわる現在の風潮とは根本的にニーズが異なる。

そこでホットスポット探しに適した専用モードを実装してみた。このモードでは通常の測定とは別に、専用サンプリング時間(1〜6秒)が適用され、正確性よりも応答性を重視した測定が可能になっている。サンプリング時間は

LND712 や SBM20 だと 2〜3 秒あたりが適切と思われるが、高感度 GM 管なら

1秒でも OK だろう。

実際の測定では、怪しそうなところでカウンターをゆっくりと動かし、バーが反応するようなら再度スキャン。画面には過去

20秒の CPS の推移が表示されるので、そちらを確認しながら作業を進めるとより本物のホットスポットが区別しやすくなる。そしていよいよアヤシイと思ったらタイマー測定で正確なカウント数を測定すればよいわけだ。

この際、GPS + OpenLog(あるいはパソコン)が接続してあるなら、マーク機能を使って必要な場所だけの座標付き測定値を溜め込み、汚染マップを効率的に作ることができる。またこの表示モードでは

SW3 を長押しすることでデータ送出期間を 1秒毎 ⇔ マーク時(MK)に一発で切り替えることもできる。

また、このモードを選択してもウラでは通常の CPM 計算が行われており、送出データにも通常測定データが送られる。要するに、通常測定をしながらホットスポットのスキャンもできるわけだ。

なお、ホットスポット探しに関してはこちらやこちら(時定数について)が参考になる。

【車移動測定】

低線量地域の車移動測定ではどうしても測定精度が落ちてしまう。精度を担保しながら有意なデータを取るにはどうすればよいだろうか。

1つの方法は 10分間 CPM を使うこと。線量変動に対する追従性は悪くなる(=分解能が落ちる)デメリットはあるが、移動距離が大きい(=分解能が低くてもよい)場合はデメリットを帳消しにできる。

一方、追従性の高い 1分間 CPM はどうだろうか。もちろん 1分間 CPM でもデータは取れる。それにはまず自分の

GM 管の CPM 値があらかじめどの程度変動するかを把握することが必要となる。例えば十分な時間をかけて累積平均

CPM を測定し、それに対して通常の 1分間 CPM 値が ±50% 変動するなら、その範囲外の変動は有意とみなせる。ソフトウエア編でおまけにつけた

kml ファイルコンバーターを使用する場合、色の閾値を適宜設定することで 1分間

CPM 値からでも傾向は十分に把握できる。

なお、車移動測定では信号待ちや渋滞などで不要データが多くなる。おまけの

kml コンバーターでは適宜 -c:distance オプションで距離をベースにデータを間引きすることができるのでオススメ。管理人はデータ送出間隔を

1分毎にして、-c:distance オプションでデータ数を調整している。

【長期連続測定】

本プログラムでは累積平均 CPM 計算のため総カウント数と総測定時間を保持しているが、長期測定をしているうちにはいずれこの値が最大値を越すことになる。そのため本プログラムで長期連続測定を行う際には若干の注意点がある。

具体的には、総カウント数が 99999999 を超えるかもしくは約4660時間(約194日)を超えた場合、RS-232C

にオーバーフローした旨のメッセージを送出し(データ末尾にエラーメッセージが入ったデータが送出される)、総測定時間、総カウント数、累積平均

CPM が初期化される。したがって、長期連続測定においては累積平均 CPM 以外の値をモニタリングする必要がある。

もちろん、上記初期化後も動作自体は継続するし、累積平均 CPM 以外の値はこの初期化の影響を受けないのでどの値をモニタリングしてもよいのだが、お手軽に済ませたいのなら

10分間 CPM や 1時間生カウント数を使用すればよい。この場合、ガイガーカウンター側の

RS-232C 送出設定を「MK」(マーク時)に設定し、NTP に同期させたパソコンからガイガーカウンターに

/R コマンドを送って正確な時刻に同期したデータを取得するのが理想的。

もちろん RS-22C 送出間隔を 1秒毎に設定して CPS 値を吸い上げ、パソコン側で全てのデータ処理をするのもアリ。

いざ測定:

以上の注意事項と活用術を踏まえた上で、家の周りの吹き溜まり、雨水升、草地、林、公園、ベンチの足元など放射性物質が溜まりそうなところを片っ端から計測してみよう。(使用時は必ずラップで包んでカウンター本体に放射性物質が付着しないようにすること)

以下は管理人が実際に住居(茨城県牛久市)・勤務先(茨城県つくば市)近辺の放射線量を計測した例。

測定条件: GM管:Philiips 18504、LND712(感度は両者同等)、値は累積平均

CPM(全カウント数/全測定時間)

| 測定場所 | 測定の様子 | 測定地上高 (m) |

測定日 | 天候 | 測定時間 | CPM 値 | その他コメント |

| 秋葉原 | 胸ポケットに入れて 徒歩移動 |

1 | 2011/6/29 | 晴れ | 5分以上で複数回 | 16前後 | やはり非汚染地域は屋外でも低い ・・・ orz |

| 2011/11/14 | 曇り | 13前後 | |||||

| 上野駅 常磐線ホーム |

胸ポケットに入れて 電車待ち |

1 | 2011/6/29 | 晴れ | 5分以上で 複数回 |

11前後 | 電車の巻上げや人の往来で放射性物質は飛散済み? |

| 新神戸駅前 | 手に持って測定 | 1 | 2011/10/23 | 晴れ | 5分で 複数回 |

10前後 | 花崗岩主体の六甲山の麓というのに値が低い。 東日本の汚染を再認識した・・・ orz |

| 管理人宅・工作室 (牛久市・木造2F) |

机上に静置 | - | 2011/6/29 〜 連日 |

- | 1時間以上 | 16〜18 | ただちに健康に影響はありません(殴)的値ではあるが・・ |

| 管理人宅・3階 (牛久市・木造 3F) |

天井下 1m に静置 | - | 2011/10/29 〜 連日 |

- | 1時間以上 | 19〜20 | 2F に比べてややカウント増(SBM20でも同傾向)。 原発事故から半年以上経過したが、屋根に放射性物質がへばりついているようだ・・・ orz スレートと違って瓦屋根はセシウムが染み込み易いのだろう・・・ |

| 管理人宅(牛久市) カーポート雨樋下 |

地上設置 |

0 | 2012/01/26 | 晴れ | 約18分 |  101 |

β線を完全に遮蔽していないにしても LND712 でこんな高い値は初めて見た(汗)。しかもここは

2011/5 に一度除染した場所なのだ・・・ orz 今後どれぐらいの期間除染し続けなければならないのか。 東電は菓子折りでも持って謝りに来てもらいたいものである。電気料金の値上げなんぞはその後のハナシだ。 |

| 管理人勤務先 (つくば市・コンクリート造 1F、 窓から 5m 離れたデスク) |

机上に静置 | - | 2011/6/29 〜 連日 |

- | 1時間以上 | 10〜11 | さすがはコンクリート造、値が低い。 |

| 万博記念公園 ベンチ1 (つくば市) |

|

0.5 | 2011/6/18 | 雨上がりの曇り | 5〜10分、複数回 |  20〜21 |

下記の牛久市某公園から直線距離で十数 Km しか離れていない場所。 つくば市は全体的に値が低め。その後の調査でも万博公園周辺は 20〜24 カウントで安定。 |

| 万博記念公園 ベンチ2 (つくば市) |

↑ | 0.5 | 2011/6/20 | 曇 | 10分 |  23〜26 |

ベンチ1よりはやや高いが誤差範囲か ? |

| 万博記念公園 花崗岩テーブル (つくば市) |

花崗岩の テーブル上に静置 |

1 | 2011/10/17 | 晴れ | 10分 |  25 |

GM 管 LND712 (Philips 18504 と同感度)搭載の5号機で測定。 自然放射線を出す花崗岩の上に置いてみたが、カウント数はバックグラウンドと大差無し。 簡単にカウント数が上がるホットスポットの異常さを改めて実感した ^^; |

| 万博公園 排水溝 (つくば市) |

|

0.2 | 2011/6/20 | 曇 | 5分 |  24〜26 |

排水溝なら放射性物質が濃縮されているかと思ったら、意外にもベンチでの値と大差無し(ってかそれが本来当たり前なのだが) ところが、5ヵ月後に測ってみると・・・↓ |

| 2011/11/18 | 曇 | 12分 |  30.6 |

GM 管 LND712 (Philips 18504 と同感度)搭載の5号機で測定。 放射性物質は雨に流され、少しづつ、しかし確実に濃縮されている模様 @o@ orz | |||

| 2011/11/24 | 晴れ | 6分 |  33.7 | ||||

| 愛犬のお散歩コース (牛久市、管理人宅周辺) |

ズボンのポケットに 入れた状態で散歩 |

1 | 2011/6/19 | 雨上がりの曇り | 20分 | 37〜39 | 管理人、想定外のカウント数にかなり焦る ^^; 追加測定↓実施を決定 その後、散歩の度に測定しているが、値は毎回 30〜40 cpm |

| 牛久市某公園 ベンチ1 |

|

0.5 | 2011/6/19 | 雨上がりの曇り | 5分 |  52 |

逝 ・・・ |

| 2011/12/23 | 晴れときどき曇り | 5分 | 42 | 半減期 2年の 134Cs が減ったのか、カウント数がやや減少。付近の空間線量に近い値となった。 しかしまだ事故前の数倍の値であることに変わりは無い。 | |||

| 牛久市某公園 ベンチ2 |

↑ | 0.5 | 2011/6/19 | 雨上がりの曇り | 5分 |  39 |

@o@ |

| 牛久市某公園 某遊具 |

コンクリート製の 遊具上に静置 |

0.5 | 2011/6/19 | 雨上がりの曇り | 5分 |  48 |

orz ・・・ 最初の 1分間で明らかに線量が高いことが判りマシタ ^^; |

| 2011/09/25 | 晴れ | 5分 |  44.9 |

GM 管 LND712 (Philips 18504 と同感度)搭載の5号機で測定。 原発爆発から半年。積極的に除染をしない限り、線量はなかなか下がらない・・・ | |||

| 牛久市某公園2 ベンチ |

|

0.5 | 2012/01/04 | 晴れ | 7分 |  46.5 |

GM 管 LND712 (Philips 18504 と同感度)搭載の5号機で測定。 2012/01/05 の牛久市の測定でも市内トップクラスの汚染度(地上高 0.5m で約 0.35μSv/h)とされている公園。 やはり付近のバックグラウンド(40 CPM 程度)よりもやや高めに出ている。 |

以下は 2011/6 の記載:

いくら牛久市がホットスポットとはいえ・・・・。これが放射能汚染の現実だ

orz

参考値ではあるが LND712 の変換係数で換算すると 40 CPM ≒ 0.33μSv/h。2011/6/15

の牛久市の公式測定値(市役所駐車場、地上高さ 1m)が 0.359μSv/h だから見事にツジツマは合っている

orz。単純計算ながら外部被曝だけで 0.3 x 24 x 365 ≒ 2.6mSv/年。吸い込んだ土埃による内部被曝などなどを合算すると一体どれぐらいの被曝量になるのだろうか(しかも今後数十年間も!)。

それにしてもこんなに簡単に放射線を測定できるとは・・・・って、本来こんなことはあってはならないことだ。東電は何ということをしてくれたのか!

南関東ホットスポットでは取手、守谷、柏、松戸などの線量が牛久よりも高いので、子供を持つご家庭にはガイガーカウンターや線量計があっても損は無いと思う。(費用は東電に請求しよう!)