----福岡県篇・第5回----

---- FUKUOKA(5) ----

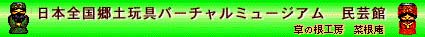

■深江の八朔雛(廃絶)■

白地に手描き模様のみごとなものでしたが、戦後まもなく廃絶しました。 ■筑前八朔節供の飾り物■ 八朔の飾り物は男子の祝いに使われ、青竹吊り下げた品を弓矢で落させたということです。 ◇「八朔の行事」については、福岡県篇(3)-1下欄の「八朔馬」「だごびーな」や、 福岡県篇(4)-1の、「福岡県の八朔雛」の記事をご覧ください。 |

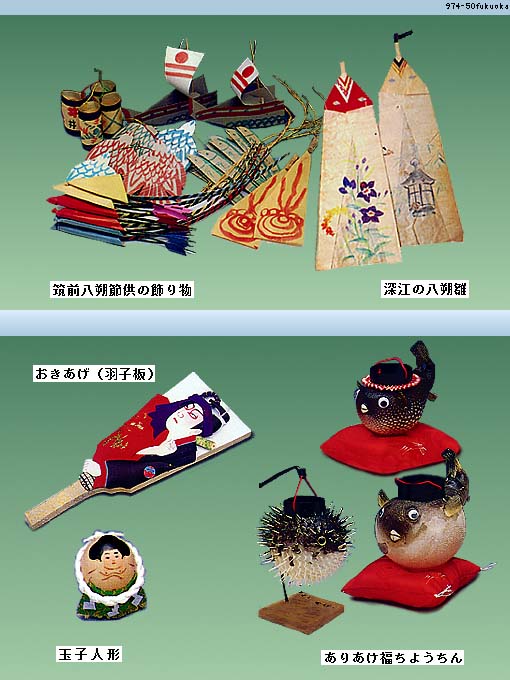

◇次の「おきあげ(羽子板)と玉子人形」は、明治34年生まれの中野千代乃さんが作られいました。現在も製作されているか、調査確認はとれていません。

■おきあげ(羽子板)■ おきあげとは、「起き揚げ」のことで「押絵」のことをいいますが、ここでは押絵羽子板も「おきあげ」といっています。 羽子板の大は3尺5寸(106センチ)、小は3寸(9センチ)位のものまであり、歌舞伎の役者絵が多いのですが、宝舟に乗った七福神もあります。 羽子板は女子の初正月や節供の祝いにされます。また、それを額絵にしたものが、新築祝いや開店祝いに贈られています。 ■玉子人形■ この人形は中野千代乃さんの創案によるもので、戦前から作られいました。鶏卵の殻に髪・顔・体を描き、金襴の織物を配した人形です。壊れやすいので、木製の台の乗せられています。昔から、横綱・金太郎・布袋の3種しか作られず、洗練された作品です。 製作者:中野千代乃:久留米市中央町22-22..TEL: 0942-32-7985 ■ありあけ福ちようちん■ 柳川で作られている「ふぐ堤灯」です。市内の民芸品店などで売られています。 この地方では「ふぐ」を福と呼んで縁起物にしています。 使われるフグの種類は、トラフグ、シマフグ、クサフグ、イシガキフグ、ハリセンボン、ホシフグなどがあり、大は全長30センチ位から、小は10センチ位のものまであります。 製作者の植木修さんは2代目で、本業は研究室や博物館からも注文が来る動物の剥製(はくせい)製作です。昭和30年頃から、余技に「ふぐ堤灯」を作り始めました。 植木さんは本業が剥製作りですが、観光地柳川だけに、春から夏にかけては柳川の川下りの船頭さんも作っているようです。 【ふぐ堤灯の製法】:堤灯の加工には鮮度が大切だといいます。捕れたばかりのフグの背を裂いて皮を破らないように内臓や肉を取り出しますが、少しでも肉が残っていると腐ってきます。腹の中におがくずを入れて天日で乾かし、十分乾燥したなら頭部に枠などをつけ、合成樹脂を塗って完成です。出来上がるまでには20日間ほどかかります。 製作者:植木修(植木剥製所):柳川市蟹町18..TEL: 0944-73-6982 |

| ▼‥[Next] 福岡県篇(6) | ▲‥[Back] 福岡県篇(4)-2 |

|

(1999.6.13掲載)