|

愛知県篇(2)ー1

----AICHI----

|

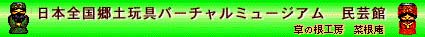

■桜井の凧■桜井の凧は、戦前は農閑期の副業として多くの人達により作られていました。 戦後、岩瀬仙松さんが制作されていたが、 平成6年に亡くなられて、現在は作られていません。 「天神。福助。だるま。えびす。だいこく。虻。蜂。その他」多くの種類がありました。なかでも、天神様の凧は全国でもここ一軒のみということで、受験生がお守りに勉強部屋へ吊り下げるため買っていったそうです。 ■八事の蝶■名古屋の行楽地、八事(やごと)山の興正寺みやげに「八事の蝶々」がありました。 裏側の中央にきびがらの胴をつけ、そこに細長い竹を挿します。蝶々のわずかな重みで竹がしなり、ふわふわと蝶々が舞うように見える、風雅な郷土玩具でした。 |

|

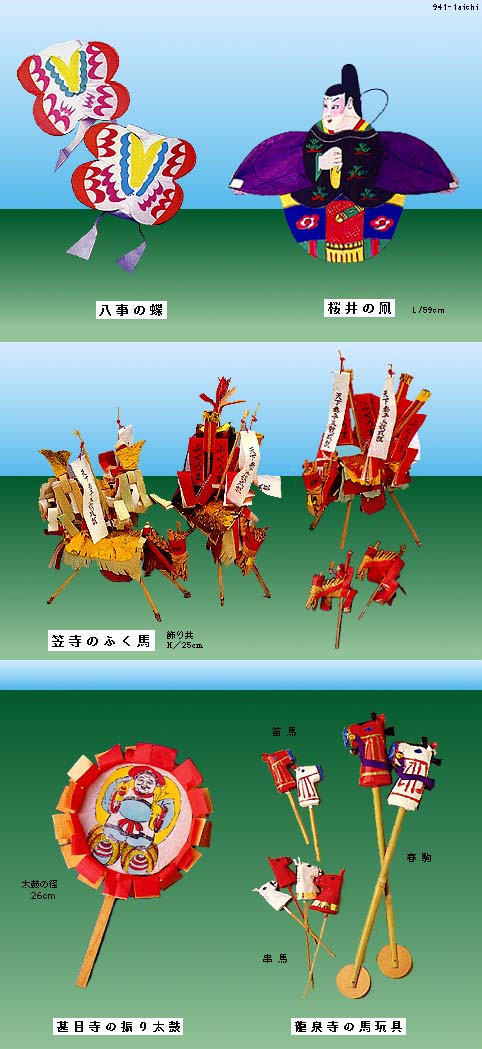

■笠寺のふく馬■麦藁細工に飾りをつけたもの。節分にこれを求め、豊作や厄除けの祈願をしたものです。 ■龍泉寺の春駒・串馬・笛馬■こちらの馬は、張り子製の首馬です。 ■甚目(じもく)寺の振り太鼓■太鼓を振ると中に入っている豆がガラガラと音を立てるので「甚目寺のガラガラ」ともいわれて親しまれていました。 ■龍泉寺・笠寺・甚目寺、それに荒子観音寺の三寺院を、昔から「尾張四観音」と呼んでいます。 毎年、節分の日には、恵方にあたる寺を巡拝する人々で大いに賑わいました。その土産に、觀世音菩薩の変化身のひとつ、馬頭観音にあやかって「馬の玩具」が売られたのです。 |

(1997.11.31掲載) kyoto-kusanonekoubou.saikonan....Seiitirou.Honda....hds30@mbox.kyoto-inet.or.jp | ||

ご感想など

ご感想など