東北の旅

2002年7月26日〜31日

2002年7月28日(日)

*は、クリックすると、大きい画像があるものです。

(1)野田村へ

野田村の場所地図

野田村に到着してみると、そこは、「えっ、ここが村?」

「町じゃないの!」と言うほど町全体が整っていて現代的、新しい。

ええっ、これじゃ困る。イメージと違う。私は、焦った。

でも、それから「アジア民族造形館」までが、、、

遠かった。町から山の中へどんどん、入って行く。

そうそう、こういう山深い場所じゃなくちゃ・・・。

分かれ道で、何回か道を見違えながら

「アジア民族造形館」に到着する。

う〜ん、思った通りの風景。いや、思った以上に

素晴らしい環境にその場所は、あった。

畑の中に曲がり家が数件点在し、その一軒ずつが

展示棟らしい。

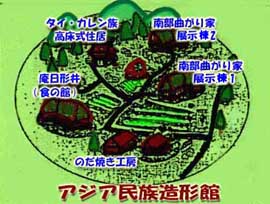

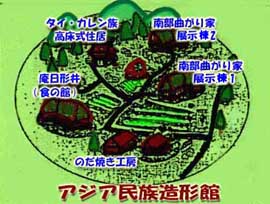

「アジア民族造形館」

"遠くから聞こえてくる異国の音色と、二百年ものときを経た南部曲がり家。

弥生時代の日本の住居を思い起こす、タイ・カレン族の高床式住居。

懐かしい日本の原風景のような、初めて触れる異文化のような、

そんな、アジアの風が渦巻いている"

野田村勢要覧 「アジア民族造形館」より

第一展示棟

*

茅葺屋根

*

第一展示棟の展示の模様

ここに知り合いの美濃さんが、提供している

タイ、ミャンマーなどの衣装、生活の道具などが展示されている。

その彼のお話を聞いて、私は、ここに来たい、と思い、

主人との二人旅をすることになったのだ。

展示棟を回りながら

何組かの見学者とすれ違った。

*各展示棟については、別ページを設けています↑

第二展示棟

*

第二棟展示風景

タイ・カレン族高床式住居

*

高床式住居からの眺め

山の遠くに煙って見えるのは、「ヤマセ」か。

それにしても何て、気持がいい風景なんだろう。

*

「庵日形井」(食の館)

月数回オープンして、手打ちうどんや、田楽など

おふくろの味が出されるとのこと。この日は、休みの日だった。

その他、「のだ窯」「染織工房」もあった。

染織工房は、お休みだった、「のだ窯」は、

地元の陶芸家泉田之也さんという方が開かれた窯だそうだ。

本当は、焼き物体験もしたかったけれど、

興味がない主人をただ待たせても悪いので、残念だけれど、パスした。

造形館へは、

もう一度来る時間もありそうなので、ここで、

まずは、民宿へ荷物を置きに行くことにする。

曲がり家の民宿「苫屋(とまや)」

*

苫屋は、造形館から、更に車で5分ほど奥に進んだ

道路沿いにあった。目の前には、せせらぎが

気持ちよい流れの音を立てている。

玄関先に車をとめると、中からは、先客だろうか、

談笑が聞こえる。宿主のご夫妻に会って、若い方なのに

ちょっと、驚く。私は、勝手に、地元の年配のご夫婦、と

想像していたからだ。年齢は、40代位のご夫婦で、

関西の方からこちらに移り住まれたと、後から、伺う。

取りあえず、ご挨拶を済ませて、部屋に入り荷物を置かせていただく。

中央の部屋では、前夜泊まったらしい20代位の若者と

よくそこに来られるらしい、女性が、囲炉裏を囲んで、ご夫妻とくつろいで

お話をしていた。

私達は、その間に美濃さんから紹介していただいて

「苫屋」さんとの連絡の労を取っていただいた

役場のYさんにお土産など届けつつ、ご挨拶に行くことにする。

「苫屋」さんは、電話を引いていないので、

Yさんに連絡をと、美濃さんから聞いていた。

それで、何の疑いも持たず、

Yさんに、お世話になっていた。でも、こちらに来て見ると・・・

役場と、「苫屋」さんの遠いこと。

私は、自転車で行ける距離位と、勝手に思っていた。

私達から連絡を受けたYさんは、その度、あの山道を

「苫屋」さんまで、車を走らせていたことになる。

改めて心から感謝したことだった。

お目にかかってもYさんは、

電話でのお話そのままのいい方だった。そして、

野田村主催で海岸で開かれている「砂祭り」もぜひ、と勧めてくださる。

「砂祭り」

「雪祭り」ではなくて、「砂祭り」

崩れやすい砂なのに、像たちは、とても綺麗にで来ていた。

「千と千尋の物語」のキャラクターたちが、訪れる人たちの目を

楽しませていた。

それから、私は、見直したい資料や本などもあったので、

主人にも付き合ってもらって、もう一度、

「アジア民族造形館」に行った。

「苫屋」にて

夕方、宿に戻ると、もう昼間のお客さんたちは、いなくて、

奥さんが、夕食の支度にかかっていた。今夜泊まるのは、

私達二人だけらしい。食事の準備が出来るまで、

囲炉裏のそばに座って、ご主人に勧められるまま、

私達は、コーヒー、ハーブ・ティー、地元のお酒などを

いただく。でも、我主人は、お酒はあまり飲めない方なので、

「苫屋」のご主人は、残念そう。

囲炉裏での食事のこれは、一の膳。

食事は、デザートまで含めて

すべて、材料は、自然のものか、お手製の野菜から

料理されたものだ。安心して食べられるのは、

嬉しいことだった。

囲炉裏を囲んで

食事を始めつつも、私達は、最初、少し、ぎこちなかった。

そう愛想がいい方ではない我主人・・・そして、旅先で、初体験のこういう環境。

正直ちょっと緊張もしていた。

でも、料理に使われた自家生産の野菜の話、そこを訪れる人たちの話、

などしているうちに、次第にくつろいでくる。

時々ご主人が、囲炉裏の薪を動かして

火加減を整える。そのちろちろとした火の炎のゆれと、

ほんわかとした暖かさを感じながら、

私達は、箸を進めた。

囲炉裏用の薪は、1年とか2年乾燥させたものを

使うのだそうだ。そして、湿度によって、

火の燃え加減も随分変わるとのこと。

見上げると、茅葺屋根の天井は、思った以上に高い。

そこに渡された梁は、見事に太く、しかも

200年も経つという時の流れの中で、囲炉裏の煙を吸い込んで

真っ黒である。「わぁー、すごい!」

「天井がこの通りでしょう。

冬は、服を何枚重ねても、足元が、凍えるんですよ。」

「・・・ねぇ?」

と、ご主人が、料理のために台所に立っていて、

ちょっと話に距離のある奥さんに気を使って、声をかける。

「そうなんですよぉー。」奥さんが振り返る。

「 昔、福島県の田舎に住んでいたから、

(茅葺屋根の家の)その寒さ、よくわかりますヨ。」と、

主人が、言う。

それから話の成り行きで

私達は、あの神社探しの話をした。

あれは、スコットランドにつながる物語だったけれど、

私達が、アイルランドに興味があるというと、

「苫屋」のご夫婦は、顔をほころばせた。

奥さんが、嬉しそうに振りかって言う。

「私達、アイルランドにいたことあるんですよ。」

お二人は、なんと、アイルランドで暮したことがあるというのだ。

囲炉裏周りの話は、それから一気に

盛り上がった。

私が、アイルランドに興味を持ったのは、

ひとつは、エンヤから。

次にあの不思議な渦巻き模様があり、そして、

NHK人間大学での鶴岡真弓さんのお話に行き着く。

あの模様と、かって、ヨーロッパに広がっていたケルト民族が

イングランドの端に追いやられて行った歴史が結びつくと、

なおのこと、興味が湧いた。

一方主人が、興味を持ち始めたのは、

司馬遼太郎の「あの辺り」からか?・・・と。

どちらがより先に深く興味を持ち出したかで、もめ、

ご夫妻に笑われる。

話の中で、

主人は、私の知らないアイルランドに関する

話題をひとつ、2つと、出してくる。

(うっ、何時の間にその知識を・・!?)

と、心の中で、思いながら、主人を見ると、

ちょっと、彼の鼻が膨らんでいた。

お二人は、いろいろなところを

旅されているらしい。そして、

その中で、一番、好きなのが、アイルランドだとのこと。

私は、何本か見たアイルランドの映画のイメージのことなど話す。

荒涼とした風景が、まず思い出されていた。

そして、妖精・・・と。

お二人は、口をそろえて、

「でも、人は、本当に明るいんですよ。」と。

そのうち、奥さんも、食事の支度を終えて、

一緒に囲炉裏談義に加わる。

そして、アイルランドでは、

どんなに人々が明るくて、人情味があるかを

思いを込めて話して下さる。

そういえば、つい最近読んだ本にも書いてあったっけ。

同じパブの習慣ひとつとっても、イギリスとアイルランドとでは、

随分違うとのこと。形から行く、規律のイギリスと、

開放的で、人なつっこいアイルランド・・・

そうか、そういうことなんだ。一人心の中で、納得する。

お二人が、どんな風にアイルランドに惹かれて行ったか、

そのエピソードや、人々がお二人にどんな言葉をかけたのか、

そのひとつひとつが、私達の心をとらえた。

そうして、お話を聞くほどに私達は、何だか

アイルランドの風土と人が見えてくるような気がしていた。

お二人の話を聞いて、その中の言葉を受けて、主人が言う。

「その言葉って、アイルランドの人だから言えた言葉、ですよね。」

そうそう、そうなんですよと、ご夫妻が、うなづく。

その土地の空気を吸って、その土地に育ったものでなければ、出ない

「とって置きの」言葉というのが、あると私も思う・・・・。

そして、とって置きの言葉をもらって、

その、いとおしさが実感できた時、感動が深い。

時々、しばらく囲炉裏の火を見つめて

それぞれのアイルランドを思いなどしながら、ずうっと、

遅くまで話が続いた。

(アイルランドに)

「ぜひ、行ってくださいよ。」「行ってくださいね。」

「いつか、行きたいね。」

よく食べて、十分話して、少し飲んで、私達は、床についた。

アジアと、アイルランド・・・離れているけれど、

でも、私の中では、不思議とつながっている・・・・

造形館各展示棟へ