idle talk53

三井の、なんのたしにもならないお話 その五十三(2019.12オリジナル作成)

ロンドンの街を歩む映画

−『ノッティングヒルの恋人』ほか

いい歳となり、残りの人生のカウントダウンに入ってきた私として、数少ない趣味である「映画見る」についても、どうも力が落ちてきていると実感せざるを得ません。未見の作品を見よう、見通そうという気力が失せてきているのです。文字通り「趣味的に」作り続けている映画のBDやDVD、つまりはテレビ放映の録画ですが、なんども見て、隅まで覚えているものはまた手に取りがちなのに、見たことないのを終わりまで見ようとできないような状態です。退行現象もきわまれり、です。おかげで、未見未整理のディスクの山がどんどん積み重なる一方。

そんな私に残された行為は、まさしく「過去のおさらい」のみです。過去に見て、いまも強い印象がある、また見かえさなくても隅まで覚えている作品に思いを馳せるばかり、情けない退行現象ですね。もちろんそれだって、相当数あるんですが、中でもいまの私の心理状態にはまり込むのが3本あります。邦題『ノッティングヒルの恋人』(1999年)、『ラブ・アクチュアリー』(2003年)、『新しい人生のはじめかた』(2008年)です(

"Notting Hill" "Love Actually" "Last Chance, Harvey")。当たり前ながら「不朽の名作」の対極みたいなのばかりで、いわゆるラブロマンスものの典型、そういったのに嵌まるおのれというのがどんな心理状態なのか、見え見えですな。

しかも何でこの三本なのかというのも、誰にでもわかります。三作とも、現代のロンドンが舞台なのです。その上、いろんな意味で重なり合っている三本です。二本にはヒュー・グラントが出演、それだけでなく、監督はじめ製作チームが一緒です。また別の二本にも、エマ・トンプソンが出演しています。男と女の中年を演じるこの二人に親近感を覚えるせいもありましょう。さらにそのエマの相手役が、かつての揺籃期青春映画のスターとして世界的になったダスティン・ホフマンであり、彼のもう初老期にさしかかろうかという存在感に、これまた親近感を覚えずにはいられません。もう一つの方も、渋い中年というか、他方でアクションファンタジーもの悪役の当たり役ともされた、アラン・リックマンがエマの夫です。なんか危なっかしい中年夫婦で、絵に描いたように、夫は浮気心に傾き、こちらはあんまり共感できませんが。彼は残念ながら亡くなりました(ちなみに式で言えば、『ラブ・アクチュアリー』で共演したリーアム・ニーソンとアラン・リックマンは、『マイケル・コリンズ』で、長年の親友、同志、そして敵同士となった、マイケル・コリンズとエイモン・デ・ヴァレラを演じました。この二人は、最後のクリスマス学芸会の場面で、並んで座っているところが写ります)。

でも、ともかくとりあえずロンドンです。見え透いている事ながら、私自身の70年余の年月のうちで、間違いなくいちばん充実し、思い出深い2年半を過ごした場所なのです。もちろんその後に行っていることもあるので、かなりの日々をロンドンで送ったことになります。それは当たり前のような「過去を、思い出を美化する」習性だけじゃないんだと、強弁したいところです。

1年半+1年というロンドン生活は、勤務先大学から貰った「在外研究」期間でした。給料を貰いながら、授業や校務を免れ、ひたすら異国での暮らしを許された、まあ今にして思えばずいぶんな恩恵となるのかも知れませんが、もちろん決して遊んでいたわけはありません。「在外研究」にふさわしい活動をし、成果を得たと自分では確信しております。その恩恵へのお返しはなしたつもりではあります。

ただそれだけではなく、ロンドンに居を構え、日々を送った以上は、実にいろいろなところに赴き、さまざまな経験をしました。大学や諸機関も休みの土日となれば、近辺の公園から、都心部や郊外や近くの町などにも赴きました。単なる「観光旅行」とは違った時間の過ごし方ができたと思います。

早速にこれら三作の映画の舞台となるところで言えば、いちばん足を運んだのは、『新しい人生のはじめかた』の主な場面をつくるサウスバンクでした。主人公たち、ハーヴェイとケイトが足を運び、「創作教室」に出る、そのへんのテムズ川岸を散策する、などで、一度別れたと信じたふたりが再会する、ハッピーエンドの舞台もここでした。まあ、同じところでたくさんロケをして、撮影期間節約をした観もあるのですが。

サウスバンクは、最初の1年半のロンドン滞在中、通ったLSEやキングスカレッジの対岸なので、昼飯食べになどよく通ったのです。ここの中心ロイヤルフェスティバルホールにはもちろんコンサートを聴きに行ったこともありますが、昼時には食堂でランチを食べると、ついでに無料の演奏を聴けたのでした。30年のあいだには、サウスバンクの再開発も進み、映画にも出てくる歩道橋などもできたのですが、ウォータールーブリッジを渡って、LSEなどのあるオルドウィッチから歩いて行くのが絶好の散歩コースでした。ウォータールーブリッジは映画『哀愁』の舞台としてあまりに有名ですが、それほど感慨のある橋でもありません。ただ、橋の上からはテムズとロンドン中心部が一望です。

その次はケンウッドハウスでしょうか。北ロンドンの広大なハムステッドヒースの一角、丘の上にあります。最初の一年半に住んでいたのが北ロンドンフィンチレイで、ここから歩いて一時間足らずで、ハムステッドに行かれたので、結構訪れました。その見晴らしのいい一角に立つのが、白亜のケンウッドハウスで、周囲の緑とともに、誠に心安らぐ名所です。いろいろな映画などでも使われていたと思います。

『ノッティングヒルの恋人』では、終わり近くのシーンとして、主人公アナ・スコットの主演映画・ヘンリージェームス作品のロケーションがここで行われています。コスチュームプレイの撮影には絶好の背景でしょう。大勢のエキストラやスタッフが行き交うなか、クラシックな衣装をまとったアナに、半年ぶりにウィリアム・タッカーが会いに行くのです。けれどもその再会は絶望的な言葉で終わり、ウィリアムは彼女のことを完全に諦め、去って行くことになります。明るい光の中のケンウッドハウスとは対照的な、うつむいた彼の表情と肩を落とした歩みに、映画を見るものたちには、悲しい思いの共感がわきます。

1998年初夏のケンウッドハウス

『ラブ・アクチュアリー』の主要な舞台は、ロンドン南部のワンズワースです。ここの通り沿いに、登場人物のかなりが暮らし、またそこの学校のクリスマス合同学芸会に集うという、クライマックスになります。特には、ヒュー・グラント演じる時の英国宰相デヴィッドが、思い消せないナタリー(マルティン・マカッチョン)の住まいを訪ねようと、一軒一軒回るところになりますが、私はこのロンドンテムズ南岸部にはあまり行ったことがありません(サウスバンクは川の南岸そのものですが)。調査などで訪れたことは何度かあるはず、でも暮らしたのは前記のように、北ロンドンバーネット区と、ロンドン南近郊のリッチモンド区です。それらのあたりは隅々まで歩いていますが、ワンズワースあたりは詳しくありません。

ただ、この映画は特定の場所と人物にとどまらないオムニバス形式なので、それこそダウニング街14番地や、ヒースロー空港などでもたくさん撮られています。室内シーンも多いですし。とりわけ空港は映画のプロローグ、エピローグの場面なので、ロンドンを訪れる観光客たちにもいちばんなじみのある場所でしょう。『ラブ・アクチュアリー』のエピローグは、クリスマスホリディ後の空港で、またたくさんの再会があるというかたちになり、老いぼれロックシンガー・ビリー(ビル・ナイ)や、夫婦の危機にあったハリー(アラン・リックマン)や、息子の恋愛に刺激され、また恋心を抱くダニエル(リーアム・ニーソン)や、多くの登場人物が空港で行き交い、物語の最後を飾ります。そして、映画全体が、ここでの再会に心和む多くの名もない人々の姿に始まり、そして終わるのです。「ラブ、アクチュアリー」の言葉とともに。

私もヒースロー空港をずいぶん通りました。いい思い出だけじゃなく、危うかった経験もしていますが。しかしまた、空港というのは世界中どこでも同じようなので、ことさらにヒースローだという実感は湧きがたいものです。空港地下の地下鉄駅や、ヒースローエキスプレス駅などが出てくれば、それなりのものもありますが、それは主に『新しい人生のはじめかた』の場面でありまして、『ラブ・アクチュアリー』のクリスマスエピソードのクライマックス、空港内での追いかけっこなど、よく撮ったとも思うものの、まあそれ止まりですね。むしろ『新しい人生』での、主人公たちの出会いの場となる、空港内のパブのシーンには、なんとなく思い出のよみがえる実感があります。こちらでは、かなり多くの場面が空港内です。ハーヴェイが帰りの便に乗り遅れるところとか。

『ラブ・アクチュアリー』でのロンドンの住宅街風景など、これはワンズワースだどこだ、ということより、どこでもこんな街並みだった、だから特定の場所というより、いかにもロンドンと実感させるのですな。同じような建物の連続、道路、前庭や裏庭、どこをとってもロンドンらしいのです。そういった街並みはもう100年も前に完成したようで、以来営々と保たれてきています。いわゆる「マンション」や高層建物など、聳えるところも近頃は珍しくはないものの、概して好まれませんね。

そんな住宅街の一角に、一年半暮らしました。いわゆるセミデタッチトハウス、つまり二軒つながり二階建ての住宅の、そのまた二階部分を間借りしたので、典型的住まいとは申せませんが、おもての前庭、細長い裏庭を含め、普通の暮らしを体験できました。中は、そんなに広いとは言えないものの、まあまあです。私の借りていたところは、外から階段で入り、ベッドルームがメイン一つのほか、サブが一つ、食堂兼シッティングルームが一つ、そして台所が別にありました。トイレとバスルームが別々でした。ワンフロアーではこんなものでしょう。

のちの一年間はもっと「近代的な」アパートだったので、だいぶ違ってはいました。テムズ川の川縁という所在も含めて、より「風景らしさ」を構成していたとも言えましょうが。

ともかく、ロンドンの一部となった住宅街の風景は、否が応でも懐かしさを誘ってくれるのです。『ラブ・アクチュアリー』の各場面場面の背景であり、そして『ノッティングヒル』の主人公の住まいそのものであり、『新しい人生』の主人公ケイトの母の住まいです。だいたいがあんな玄関の扉だよ、あんなベルがついているよ、とか、裏庭があんな風に見えるな、とか、バスルームはこんな作りだった、とかね。

さて、ようやく各映画のストーリーに思うこと、です。

『ローマの休日』現代版だとか、逆「シンデレラ」だとか、いろいろけなし気味に語られ、あんまりほめる人間もいない『ノッティングヒルの恋人』(Notting Hill)、まあ私こういった「ロマンチックコメディー」嫌いじゃないし、うえに書いたように、のべ2年半住んでいたロンドンの風景には思い入れ多々あるしで、いいんですよ。

その最後のセリフ(場面はさらに、二人の結婚披露宴やパーティ出席などと続き、最後に思い出の庭で、おなかの大きいアナを膝枕させ、読書にふけるウィリアム・タッカーとのふたりだけのシーンにつながって、エンドとなる)は、サボイホテルでのプレスミーティングの席に潜り込んで、大胆にも告白するウィリアムに、アナがこたえる、そして大逆転となった場を締めくくるものとして、再指名された記者の「アナ、また聞きますが、英国(UK)にはいつまでいるのですか?」の問いに、彼女はしっかりと「Indefinitely」とこたえる、これは効いてますね。その前には、「今夜帰国する」と答えていたのですが。

つまり、「無期限に」、ウィリアムと一緒にいられる限り英国にとどまるというアナの率直な気持ちの表現、日本的な言葉に置き換えれば、「いつまでも……」でしょうか。この最後の大逆転劇、そこでのアナの晴れやかな表情、すべてがこの一言に集約され、そのあとの場面にはもうセリフは要らないのです。

アナ・スコットを演じたジュリア・ロバーツというひとは、自身もちろんハリウッドの大女優であるわけで(『マイケル・コリンズ』にも出て、リーアム・ニーソンと結婚します、ここでもつながっている!)、まさに地を演じたことになるのですが、なにか不思議な存在感です。よくよく見てみると、やたらに大きな口、超美人とも思えないのですが、身体全体ではまとまってしまい、大女優らしいのですね。でも、いまいちどノッティングヒルのウィリアムの店を訪れ、「自分を愛してほしい」と告白するシーンでは、地味なカーディガン姿で、実際街で会っても誰も女優とは気づかないような雰囲気をつくっています。そこが女優ですね、いみじくもウィリアムも認めるように。そして、クライマックスのサボイホテルでのプレスミーティングのシーンで、途中でウィリアムの存在に気がつき、その口からどのような言葉が出てくるのか、懸命に見つめる、そこからの展開での彼女の表情が、ものがたりの締めくくりへの流れを象徴しています。気取ったり、構えたり、わざと突き放したりなどなく、直前の再会のシーンでのセリフそのままに、「一人の女の子として、愛を願っている」思いを素直に表し、彼の引き続いての、「後悔し、いまいちど、膝を突いて、思い直してほしいと乞われたら?」の問いに、「ええ、思い直すわ」とオウム返しに返事する、見るもの、その場にいたものみんなを安堵させるような流れを盛り上げるのです。「いかにもお約束のハッピーエンド」、そうですよ、だからこの映画は楽しいのじゃないですか。

アナとウィリアムの出会いから、このハッピーエンドまでの曲折は、もちろんお決まりのラブロマンスらしい展開ですし、大女優アナがなんで、どちらかといえばシャイで、いまいち冴えないバツイチ男に惚れるようになったのか、そのへん分からなさすぎだという評価もよくあります。ウィリアムが手に持っていたオレンジジュースのカップを、角を曲がりざまにアナにぶっつけ、すっかりびしょ濡れ台無しにしてしまう、もちろんアナは怒る、この珍事がなんで、相手に心動かすできごとになるのか、確かに冷静客観的に見ると妙ではありましょう。「理屈じゃない」、心の動きをそのまま描いたんだともできましょうが、見直して考えていくと、その前の、ウィリアムの旅行書店での、万引き男への対応、もちろんアナへの「おすすめ書」案内、そして、ノッティングヒルの街角「二度目の出会い」での、失態への詫びと、住まいでの対応、その端々に、(おそらくアナが映画界では経験したこともないだろう)一人の男の心の優しさ、素直さ、つくろいのなさが感じられた、そこなのではないでしょうか。だから、着替えて去る前、アナは衝動的に彼にキスをしてしまいます。あとでは、あれは何でもなかった、忘れてくれなどと冷たいことを口にするのですが。

二人で映画を見たあと、レストランでの昼食(これが日本料理店)、そこでほかのサラリーマン連中が、雑談ついでに映画界をこき下ろし、アナの名をあげて、「女優=娼婦」と笑いものにしたとき、漏れ聞いていたウィリアムが怒り、この連中に詰め寄る、このエピソードも、彼の素直な心を象徴することになります。だから、一度切れてしまった相手なのに、「若かりし日のヌード写真流出!」スキャンダルで行き場を無くした彼女が、頼ったのはウィリアムの住まいだった、突然扉を叩いたアナを、彼は優しく迎え、傷を癒やし、心和ませてくれた、その夜に二人は結ばれた、これが自然の展開に見えるのですね。

目尻の下がった、頼りなさげな男ナンバーワン、ハリウッドヒーローの対極を行く、鈍くさい書店主のヒュー・グラントにハリウッド大美人女優が惚れ込む、99.99%有り得なさそうなストーリーは、もてない男たちの「恋愛願望」を満たすだけ、むかしの少女漫画、ハーレクインロマンス、恋愛ロマンス映画の裏返しエトセトラ、エトセトラ……、なんとでも言ってください。それでいいじゃないですか。映画って、夢の表現だったんじゃないですか。男の夢物語、それではいけないのでしょうかね。

もちろん、この映画にはハリウッドへの皮肉や意趣返しのような場面、セリフがいっぱいちりばめられています。ウィリアムの妹ハニーの誕生日祝いの席で、アナが女優稼業のための整形手術、ダイエットや諸々の苦痛と心労、精神的な負担と将来の不安を語り、「いちばん惨めな告白」の王座を頂きそうになるところ。また、うえの、ウィリアムの店を半年ぶりに再訪したとき、「いつものように」バッドタイミングでかかってきた母親からの電話に出ねばならない彼の代わりに、アンナの相手をする店番のマーティンがすっかり舞い上がり、「自分が最高だと思う映画は『ゴースト』だと思うんですが、あのパトリック・スウェイジは実生活ではどんな風なんでしょうか?」などとトンチンカンなことを聞く、これにアナは「彼の実生活のことはよく知らないけど、それは共演したデミ・ムーアが知っているんじゃないかしら」とこたえる、爆笑ものの楽屋落ちですね。マーティンは完全に取り違えているわけです。それでも、最後には「あなたのことをとても尊敬しています。デミもね」と、いっそうトンチンカンを極めます。

このように、実在の映画、実在の人物を利用するのは、あくまでフィクションとしての登場人物たるアナ・スコットに主演させている映画として、禁じ手の観はありますが。そのうえ、アナと盛り上がったウィリアムが、彼女のリッツホテルの部屋に入ろうとして、なんと「サプライズ来訪」した彼女のボーイフレンド・ジェフと鉢合わせすることになってしまう。その役を誰が演じているのか、クレジットには出てこないのですが、ビッグネームに属するアレック・ボールドウィンであることは周知です。いかにもの楽屋落ちです。

「ハリウッド俳優のルームの後片付けをすることになるなんて、シュールな経験だよ」とルームサービスのボーイ扱いされたウィリアムが語る、アナは誠に申し訳ないと謝る、この「シュール」という言葉は、映画の始めから終わりまでのマジックワードになります。

結ばれた朝、突如ウィリアムの住まいの前に殺到するゲーノーマスコミ陣、ヌード写真スキャンダルから逃げたつもりのアナに、悪夢が戻ってきてしまう、そこで怒り狂った彼女は彼に悪態をつき、振り返りもしないで、去って行きます。フラッシュの嵐の中を、迎えの運転手やマネージャーに抱きかかえられ、守られて。ラブロマンスの展開は、一挙に破綻へ突っ走ります。

しかも、この緊急事態の中のやりとりで、アナは図らずも、「世界が違う」ことを自認する結果になってしまうのです。そんなことはない、と言ってきたはずだったのに、「落ち着こう」、「こんなできごとは、長い人生の中じゃ大したことはない」、「今日の新聞は明日は紙屑だ」、「あえて忘れようじゃないか」と説くウィリアムに対し、アナは切り返します。「忘れられるですって?このことは永久にファイルされ、私の名前とともにいつまでも持ち出されるのよ」、「いままでも、これからもこんなことの繰り返し」、「あなたはわかってないのね」、そして持ち物をまとめ、サングラスで表情を隠し、玄関の扉を開けて外に出て行くのです。まさしく、扉の向こうには、彼とは別の世界があると示すように、振り返りもせず。

絶望に陥ったウィリアムですが、この事態を招いた張本人である、同居人のスパイクに、彼女の存在を漏らしたことを告白させるものの、問い詰めたり、罵倒したり、怒りをぶちまけたりもしません。ただ、落ち込むのみです。そしてそれから半年、うつむいて一人街を歩くウィリアム、その背景とまわりの人物たちが、秋から冬へ、そして再び春へと、ワンショットで変化していく、これは面白い撮り方ですね。トリック撮影の極みみたいで、相当に手間暇かけたのでしょうが、時間の変化の中、ウィリアムの悲しい心は変わらない、それを十二分に説明しています。

半年ぶりにアナがロンドンに戻って映画撮影をしていると知らされたウィリアムは、彼女への未練断ち切れず、撮影現場のケンウッドハウスに出かけていく、再会した彼女は表情も変えず、むかしの知り合いが尋ねてきたかというような対応、驚いた、ともかく撮影が終わるまで待っていてくれ、話すことがあるから、とあしらう。そこで、控えのスタッフたちの横に座り、音声係が貸してくれたヘッドフォンをつけてみると、撮影前のアナの付けているワイヤレスマイクの拾う音がそのまま聞こえてくる。アナがこのコスチュームプレイでの相手役と、雑談を交わしている、相手は目ざとく、「あの若い男はなんなんだい?」と切り込み、彼女は「むかしの知り合いなんだけど、なんでもないのよ、なんでこんなところにまでいま来たのかしら」という冷淡なこたえ、これはウィリアムを決定的に打ちのめしました。漏れ聞いた本音、アナはもう自分のことなんか毛ほども思っていないんだ、仕事の大舞台にまで勝手にやってきて、迷惑きわまりなかった、これで正真正銘終わりだなと自分に言い聞かせ、ヘッドフォンをそっと置いて去って行く、それしかないので、見るものには彼への同情の念が高まります。しかしそのあと、アナの突然の再訪、ロンドンを去る前に言っておきたい、もういちど自分を愛してほしいという告白になり、ウィリアムの戸惑いとともに、ストーリーは盛り上がります。

当人の「本音」を漏れ聞いてしまい、決定的になった「別れ」、それがこんどは真逆の「願い」と、ドラマづくりとしては大盛り上がりですね。「でも、ぼくは聞いてしまったんだよ、悪いけど、あの相手役のひととの会話で……」、「わたしがイギリスでも一、二を争う危ないやつに、自分の気持ちなんかそのまま話すわけはないわ」、ちょっと強引ですが、逆転劇を映画界への皮肉でまとめるわけです。

でも、ウィリアムは敢えて「ノー」と言います。「私はひとりの女性でしかない、好きな男の前に立って、自分を愛してほしいと乞うている少女として」、一所懸命に告白するアナに対しこうこたえるときの彼の表情は、もちろん苦しげでもあります。ただ、認めねばならないのは、「ビバリーヒルズに住む彼女」と、「ノッティングヒルの自分」とは、正真正銘世界が違うのであり、その壁を越えようとした結果、なにを味わうことになったか、でしょう。半年間、つらい思い出だけに浸り、ひとりぼっちで過ごしてきた彼には、そして前日の撮影現場での最後の一撃に打ちのめされたのちに、まったく想像だにできなかった彼女の真剣な告白、その一言一言に込められた悲しいまでの真剣さ、それでもこのこたえしかない、人生これ以上の苦渋の選択がありましょうか。そしてアナは、「いい決め方だわ」と繰り返し言い、少しの微笑と平静さを繕いながら、うつむいて出て行くのです。

ここからの、再逆転劇の10分はあまりに有名です。その息もつかせぬ展開、友人たちの言葉から、自分は自分の気持ちに反することを言ってしまった、いまからででも、アナに会わねばならない、そう決意したウィリアムを友人たちが支えます。リッツホテルへ、そしてサボイホテルへと疾走する友人マックスの車、さまざまな難関を突破する友人たちの活躍、いやが応にも盛り上がります。二人の別離の原因を作ってしまった同居人スパイクの活躍が目立ちます。今日まもなく、彼女はロンドンを発ってしまう、そうしたら、二人はそれぞれの気持ちをかなえる機会を永遠に失ってしまう、これまたお決まりではありますが、クライマックスのスリルですね。

映画界への皮肉はここにも盛り込まれます。最後のプレスミーティングで、ウィリアムの前に質問する女性記者は、「しばらく映画に出ないというあなたの考えは、ボーイフレンドと言われたジェフをめぐる、共演女優との噂の件と関係あるのですか?」と突っ込まれ、「彼がなにをするか、私にはもう関係のないことです(That's not my business any more)。……、でも、私の経験から言えば、彼をめぐる噂というのは多くの場合真実のようです」と返す、この爆笑のやりとりも、ハリウッドスキャンダルをいかにもとあげつらっていますね。この会話がクライマックスの直前なのですから。

この映画を盛り上げているのは、二人を支える友人たちという脇役陣だ、というのもよく言われます。若いときからの友人仲間である、マックス(ティム・マキナニー)とその妻ベラ(ジーナ・マッキー)、彼女は一時、ウィリアムの憧れだったのですが、悪夢のように、友人と結婚してしまった、その告白が笑いをとります。しかもベラは事故で半身不随、一生車椅子の身の上になっています。いまひとりは、証券会社に勤めるバーニーで、これを演じるのがのちにはTVシリーズ『ダウントンアビー』の主役となり、世界的なメジャー俳優にのし上がったヒュー・ボネヴィルです。ところがここでは、かなり三枚目の役どころ、会社の中ではドジばっかり、業績は上がらず、同僚にはどんどん追い越される、あげくは会社の「新興市場へのシフト」で首になってしまう、また「彼女いない歴ウン十年」とも自認せねばならない、まったく情けないキャラクターです。なにより、妹ハニーの誕生祝いで、ウィリアムの連れとしてのアナと初めて出会ったのに、全然気づかず、あげくには「俳優でいくらもらってる?」なんておばかな質問をしてしまいます。本人のその後の映画界での存在感とは対照的すぎますね。

ウィリアムの同居人を務めるスパイク(リス・アイファンズ)というのは、終始妙な男で、ある意味「ぶっ飛びすぎ」の存在です。背は高いですが、若いのに腹が出た、どう見てもかっこ悪い、またボサボサ髪に髭面の変な顔なのに、自意識過剰、ナルシスト、パンツ一丁大好きとあっては、なんと形容したらいいのか、です。なんでこれと、ウィリアムがルームメイトになっているのかが、おしまいまで分かりません。ウィリアムの前妻が「ハリソンフォード似の」男と出奔してしまったので、その分としてシェアしているという設定のようですが、経過は不明です。ただ、この妙なキャラクターが、要所要所でいいとこを持ってくのですな。

そも、アナが電話をかけてきたとき、ウィリアムの代わりに出たのがスパイク、それを二、三日も忘れていたということで、密かに期待をしていた彼を大いに焦らせます。「彼女なんと言っていた?」「Absolutely no idea (全然思い出せん)」、このやりとり、ちなみにこのAbsolutely no ideaというのはいまの英国でポピュラーな表現のようで、他の映画でも使われます。ただ、そのために、すぐにリッツホテルに電話したウィリアムは、彼女の残したはずの「パスワード的」仮の名が出ず、フロントから電話をつないでもらえません。しかし何という幸運か、その傍らでスパイクは「フリントストーン」というのを思い出してしまい、おかげでアナと話すことができるという展開になります。

スパイクは、アナの存在を漏らし、二人の仲をぶち壊す最悪の役を演じることになるものの、最後の逆転劇のキーマンにもなります。揺れる気持ちのなかで、アナの申し出を断ってしまったウィリアムは、気弱にも、友人たちを集め、自分の決断は正しかったのかと理解を求めます。それをひっくり返したのがスパイクで、「おまえはトンマで大バカだ!(You, daft prick)」と罵ることになり、そこからウィリアムの「決心」は揺らぐことになります。その後、マックス運転の車でホテルリッツに向かい、到着するも、またも「パスワード」が分からない、それをホテルフロントの粋な計らいでアナの消息を聞き出せ、こんどはサボイに向かう、そこで交差点の交通混雑に巻き込まれ、車はどうにも動けなくなってしまいます。頭を抱え込むウィリアム、その時スパイクが勇をふるい、外に出て、勝手に交通整理を実行、突破できるのです。

このとき、マックスの車の中から、「私のヒーロー!」と投げキスをするのが妹ハニーでした。彼女は前のパーティで、「婚約」を発表し、兄を唖然とさせますが、その相手というのがスパイクご指名だったのです。当人が面食らうような事態、でもハニーは真剣で、のちのエピローグ、二人の結婚披露の場面では、全然身長の違うスパイクとハニーが踊る、妙な姿が締めになっていました。

スパイクの罵りの言葉自体、プレスミーティングに乗り込んで、アナに問いかけるウィリアムの台詞に用いられます。「そのタッカー氏が、トンマで大バカだったと気づき」、「後悔し、いまいちど、膝を突いて、思い直してほしいと乞うたら?」とつながるのですね。もちろん会場爆笑になりますが、大盛り上がりで、アナの答えにみな固唾を飲みます(ちなみにここでは、ウィリアムはあくまで取材に来た一人を装い、「その男性が」と三人称で質問をします。それにほかの取材陣から、「彼の名はタッカー」と入れ知恵され、それをひいて、「タッカー氏が」とやる、でももちろんアナは誰が聞いているのかよく分かっている、なかなかの笑いの取り方です)。

ウィリアムの実の妹、ハニーというのも重要な役どころです。上記のように、「変な同居人」スパイクと婚約することになりますが、そこに至るまで、いろいろな機会の中心にいます。彼女の誕生祝いのパーティがマックスの家で持たれ、それがウィリアムとアナの最初のデイトの場となりました。その和やかで、明るく、思いやりと友情に満ちた機会が、アナの心を癒やしてくれたこと、間違いありません。ここでの出会いから、ハニーはアナにぞっこん、大ファンぶりを発揮します。「あなたが兄さんと結婚して、私の姉になってくれたらいいのに」などと、早とちりぶりです。

ただ、ハニーはどう見ても兄に似ていない、ちょっと特徴ありすぎのキャラです。自認するように、赤毛で「ギョロ目」(goggle)で、ちょっと蓮っ葉で、移り気でもあるようです(アナと別れ、寂しく街を歩くウィリアムの背景で、どんどん季節が過ぎていくなか、ハニーがどっかの男と一緒、またすぐに別れるという展開も進行します)。仕事はしがないレコード屋の店員、安月給とも紹介されます。でも、「将来性ある芸術家」スパイクと「婚約」、これから二人でしっかり歩んでいくのだろうなと予感させる終わり方になります。

このハニーというキャラを演じたエマ・チェンバースは、なかなかの個性であるだけに、英国の演劇界TV界などでは非常によく知られた存在でした。でも、惜しくも

昨年、53歳で亡くなりました。喘息を患い、体力が衰えるなか、心臓発作で他界したということです。

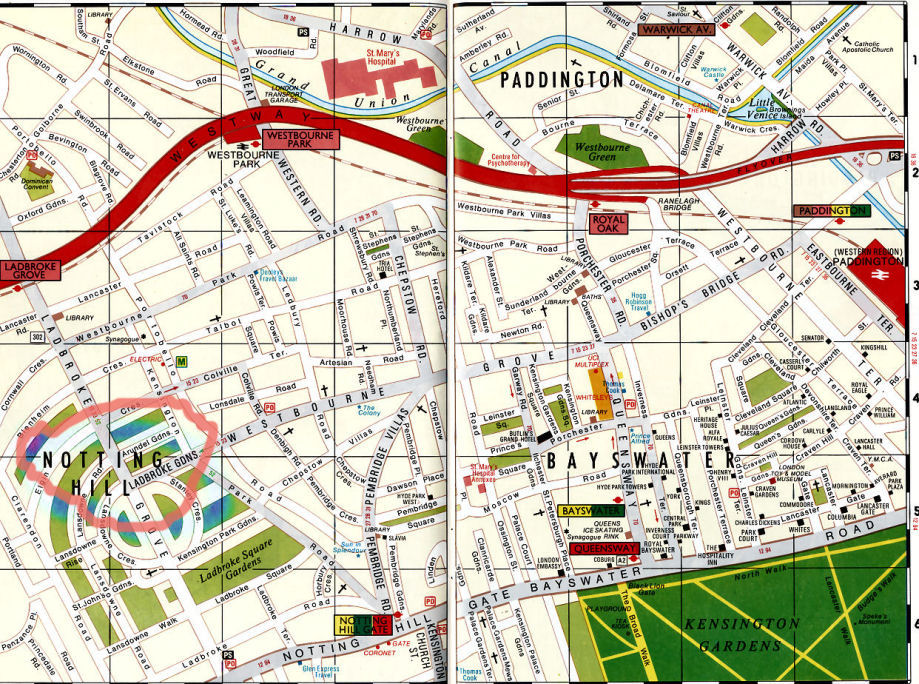

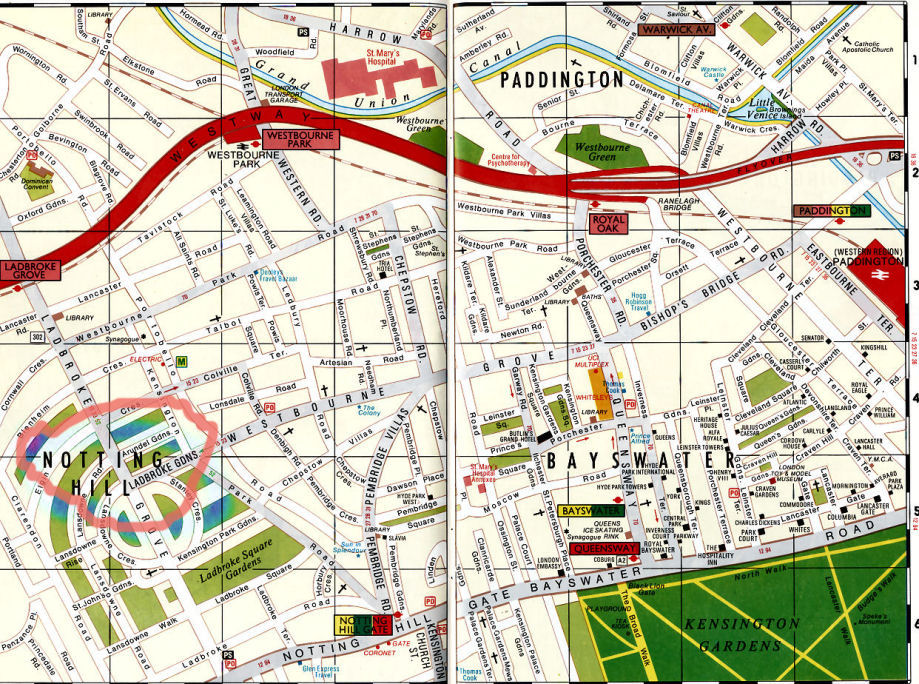

終わりに、ともかく男の夢物語、異なる世界の壁を越えて、美人大女優との恋が実るというひとときの幻想に浸れるお膳立て、なんとでも言われましょう。そういうのは置いといて、ともかく「その場所」です。『ノッティングヒルの恋人』では、文字通りにノッティングヒルが舞台で、大部分そこでの展開となっています。ウィリアムの店があり、住まいも近くのようです。友人マックスの住まいは少し離れていて、中のセリフから推測すると、ケンジントンあたりと想定されます。この辺はケンジントンパークにも近く、ロンドンど真ん中のうちなのですが、比較的「庶民的な」ショッピングストリートで知られたところです(ウェストインディーズ住民などが中心の「ノッティングヒルカーニバル」でも知られていますが、ここではそれは出てきません)。その雰囲気、街頭風景、映画のなかでも随所に出てきます。

ただ、残念ながら私はこのあたり、ほとんど行っておりません。バスで通過したとか、そういった記憶はあるのですが、なかなかじっくり訪れる機会には恵まれませんでした。

私になじみがあったのは、むしろそれこそロンドンど真ん中、ホテルリッツやサボイホテルのあるあたりです。これらのホテルに泊まった経験はありませんが、近くのトラファルガー広場などを含め、当然ながらずいぶん足を運びました。リージェントストリートの辺りなら、観光客は必ず訪れていましょう。その辺を、クライマックスに向け、マックス運転の車で走り抜ける、これはいかにものロンドン風景ではあります。初めてアナに会いに、ウィリアムがバスから駆け下りる、こういったシーンも、ロンドンお馴染みの場面になります。赤いダブルデッカーは、こんな飛び乗り飛び降り自由でないと様になりません。私も結構やりました(でも、いまはほとんどが自動ドアのはずですが)。

ノッティングヒル、そしてポートベローの通り、この辺は映画冒頭にも出てきますが、アンティーク好きな人は必ず行くもののようです。「掘り出し物」「怪しいもの」満載らしいので。ただ、それを別として、このあたりならでは、という風景が特にありましょうか。上記のように、名物ノッティングヒルカーニバルも出てきませんし。

これまたロンドンの昔からのショッピングストリートでは、どこも似ているのは否定できません。並ぶ店、道にはみ出た棚、路上の移動店、マーケット広場の露店、賑やかな呼び声、そういった風景はごく当たり前のものです。その一角に、ウィリアムの旅行書店がひっそりとあっても、なんの違和感もありません。

そんな街角、これはロンドンに限った風景でも何でもなく、世界中どこにでも見られます。高そうなトップファッションを飾った店もあれば、古着古道具が並ぶ「チャリティショップ」が堂々構えている、賑やかな古典的パブもあれば、洒落たレストランもある、みんな街の風景に溶け込んでいます。そうでない「街」を、鉄とコンクリートで人工的に造り上げ、風情ある「商店街」をぶち壊すことに、あるいはまた、「まち」を兵糧攻めにし、広大殺伐たるアメリカ大陸もかくやといった「ショッピングセンター」をひとけもなかったバイパス沿いに立ち上げ、全国どこでも絵に描いたように同じ人工的風景をつくり、そこにひとを「囲い込む」のに血道を上げているのは、どう考えても、にっぽんだけの姿ですね。あるいは「発展途上の国」の姿でしょうか(英国だって、そんな「郊外型巨大ショッピングセンター」がないわけじゃないですよ。ただ、まちもしぶとく生き残っているのです)。

だから、賑やかなまちの一角には小さな「トラベルブックショップ」があり、訪れる人もまばら、そこに或る日、ハリウッドの大スターが「お忍び」でやってくる、そんな風景さえもないにっぽんには、確かに夢の又夢物語でした。

トラファルガー広場(1986年)

補 −「視点」について

多くの「映画評論」で取り上げられる論点の一つは、「視点」のようです。要するに、登場人物と場面に対する、外から「眺める目」は誰なのか、誰の立場に立っているのか、です。映画とは、その場をカメラが、「外から撮っている」のですから。一般的には、概して全くの第三者・外部考察者の目で、物語をいわば舞台の外から見ているような描き方、映される場面自体が映写されるかたちになるものの、時としてそこに登場人物そのものの目、語りを入れる、という「主観描写」に徹することもあり得ます。目に映るものという位置づけと表現を故意に強調するのです。

そうした主観性を重視し、しかも複数の目をときに交代させる、という方法を用いたのが、J.L.マンキーウィッツ監督の『裸足の伯爵夫人』(The Barefoot Contessa)だというのは、実は故梅本洋一氏の指導担当院生の発表と、討論から学んだことでした。ただ、こうした明確な「視点」重視とシフトの方法を用いたというのは、かなり少ないものと思います。もちろんその結果、どうも話の展開が混乱する、わかりにくいという不評も出てきましょう。

日本で言えば、これに徹底したのは、黒澤明監督の『羅生門』であることは言うを俟ちません。芥川龍之介の原作自体が、それぞれの登場人物により、まったく違った状況説明=言説がなされる、まさに原作の題名が代名詞となった、「藪の中」状態です。目撃者、下手人多襄丸、被害者の妻真砂、最後には殺された被害者の武士自身の「証言」が、巫女の口を借りてなされます。そしてそれぞれの説明に応じ、非常に異なる事件の場面展開が映画のストーリーとなるのです。「客観的展開」描写であるはずのものが、それぞれ違ってしまう、まさしく「事実」とはなになのか、見るものに問いかけます。さすが若き日、四〇代の黒澤らしい、実験性に富んだ映画構成ですね。

そういったチャレンジングな、歴史に残る作品に比べ、『ノッティングヒル』はごく平板なラブコメディ映画の扱いしか受けないでしょう。もちろん、『裸足の伯爵夫人』のように、徹底して、画面の外からの語り、視点と言説が問われているほどではありません。あくまで、客観描写の連続です。ただ、注意深く見ていると、この映画の二人の主人公、ウィリアムとアナの関係、行動とやりとりが映画の中心であるのは当然としても、実は終始一貫、前者の目と、耳と、口、場面での存在と行動から、映画は構成されているのです。これは「フツーの映画」の描写を超えて、徹底されています。逆に、彼と場面をともにせず、アナが別の行動をとる場面の描写は意外に少ないのです。せいぜい、最後のクライマックスにおける、プレスミーティングで、ウィリアムが会場に駆けつける前、場内での質疑が進行している、その辺りだけではないでしょうか。もしくは、ケンウッドハウスでのロケの場面、上記のように相手役俳優と雑談のやりとりをしている、しかもこの場面の会話を、まさしく「その場に同席していないはずの」ウィリアムがワイヤレスマイクを通じて聞いてしまう、つまり正真正銘、第三者転じて当事者の目、耳なのですね。

二人がマックス夫妻宅での妹ハニーの誕生日パーティに出て、楽しい一夜を過ごし、終わって二人が外に出たのち、残った連中で思わず絶叫し、盛り上がる、ここには二人はいないわけですが、それを扉の外で聞き、ウィリアムが「いつものこと」「まったくいやになる」とつくろう、つまりここでも彼らは「そとで聞いている」立場の存在です。あとは、スキャンダルから逃れ、ウィリアム宅に身を隠したアナが、バスルームで入浴しているところへ、知らずに同居人スパイクが用を足そうと入り、思いがけない現実に茫然とし、さらに夢ではないかと確かめ、扉の外で神に感謝するところ、および、母からの電話に出るため席を外した彼に代わり、マーティンがその場をつなぐところ、これらの一連のシーンはウィリアム抜きで進み、彼の視点と経験は介在しないことになるのですが、ほとんど数少ない例外でしょう。

このように、ウィリアムの主観と経験で物語と各場面が構成されている、その最たるところはもちろん、怒って去って行ってしまったアナを失い、悄然としたウィリアムのまわりで、多くの人物たちが行き交い、対話演技し、そのなかでまちの季節はどんどんめぐり、秋、冬、春と半年が過ぎるという描写そのものです。すべての中心には、うつむいて、肩をすぼめて歩くウィリアムだけがいて、彼には周りの人間たちが何をし、なにを語るのか、季節の変化を含めて、もうどうでもいい、意味を失った別世界のできごとのようにしか写らないのです。ウィリアムの主観はまわりから切り離されてしまっています。

ここまで、実は徹底した「登場人物自身の目」にこだわった描き方、撮り方では、見るものを同じように、ウィリアムの視線に否応なく引きずり込み、同じような経験をともにしているような感覚を覚えさせます。いろいろな意味で、「男の夢」の映像化にまちがいない、それが監督ロジャー・ミシェル、脚本リチャード・カーティスのねらいでもありましょう。いくつもの男女らの、異なる関係とストーリーを時間軸のうえで同時進行させる、これまたかなりの技と言える『ラブ・アクチュアリー』(そこでもまた、各登場人物が何らかの関係と場面とで「つながっている」とする、凝った仕掛けをしていますが)とは、非常に対照的な映画構成でもありましょう。

「似てる」とされる『ローマの休日』でも、主人公の米人記者ジョー・ブラドレィの行動と視点は映画後半の中心になりますが、当然ながら前半では、アン王女の行動と台詞が中心でストーリーが展開するのであり、もちろんジョーの出る幕はありません。その意味、視点は大きく交替しているのです。言い換えれば、もし『ノッティングヒル』がこれに似ていると想定したとしても、王女としてのアンの振る舞いのように、アナがハリウッドでなにを撮っているか、どんな暮らしをし、「恋人」ジェフとどんな関係になっているか、といった「説明的」な描写と展開は一切ないのです。「ウィリアムのいる」世界に姿を見せ、行動し、言葉を交わす以外の彼女は出てこないのです。ホテルの彼女の部屋に「サプライズ登場」し、勝手に盛り上がり、そしてウィリアムをルームサービス扱いするジェフ、その「される」側となってしまったウィリアム、また極端には、彼女の主演するSF映画のシーンを観客として見ているウィリアム、まさしく徹底して彼の視点なのですね。彼に「見える」世界にのみ、アナは存在し、時に彼の隣で眠っている、時にはスクリーンの彼方、あるいは街を走るバスの側面の大広告に、表情が写し出されている、その距離感そのものが物語りなのです。

あくまで、フツーの「客観描写」であっても、この「仕掛け」の持つ意味と、期待された効果、それは誰かが気がつくべきことでした。そこに、私も「寂しい一人の男」として引き込まれる、そうした仕掛けがありました。

このお話、続く