島耕作から田吾作へ

-映画と「階級意識」(?)

(2021.05)

もう「東京物語」とも全然関係ないのですが、映画がらみの談義で、もう一丁。

劇画だか漫画だかの大ベストセラーで、「島耕作」シリーズとかいうのがあり、すでに40年近く続き、主人公もそれとともに歳をとって、いまや七〇代なんだそうな。んなもん、なんの興味もありませんが、「時代をうまく取り入れ」、2021年にはなんと主人公が新型コロナに感染したとか、話題性を取るのは得意技のようです。まあ、基本は社長にまで上り詰めたサラリーマン大出世物語に、人間関係だ、仕事と葛藤、恋愛だ、もつれだ、競争と闘いだ、陰謀だ、仕掛けだ、挫折と再起だ、そういった味付けと「それらしい」時代風景、大手企業内外の「ありそうな」出来事・機会・抗争・曲折、そんなもんでしょう?ドラマにも映画にもなったようですが。

それはどうでもいいんですが、題名自体でもあるこの主人公の名前、これが大いに引っかかるというか、そうでなければこれだけの長命「ヒット作」にもならなかったろうと思えるのですな。いかにもいそうで、また出世しそうで、いいんじゃないですか。

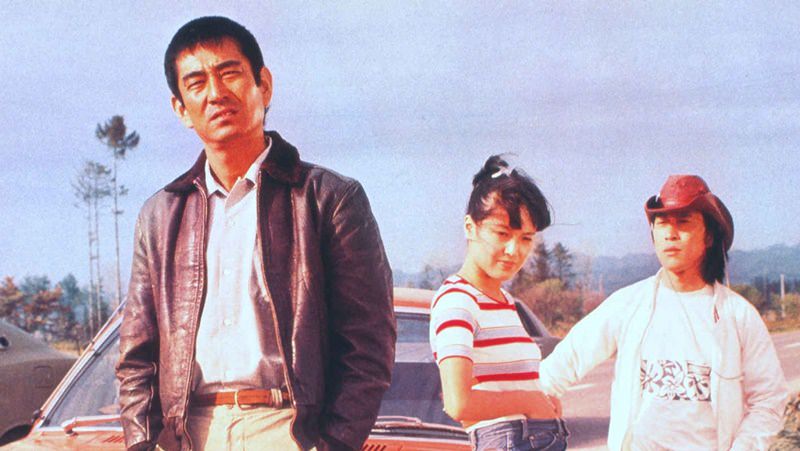

しかし、これはどう考えても某映画からとったに相違ありません。言うまでもなく、山田洋次監督の大ヒット作『幸福の黄色いハンカチ』ですよ。ご存じのように、その重要な物語を構成する網走帰りの男は、島勇作でした。一字違いです。漫画シリーズが始まったのが1983年、映画は1977年公開ですから、完全につながっております。

ところが、耕作の作者らはこれは「弾厚作」からとったと言い張り続けているのだそうです。よく知られた、加山雄三の作曲者別名ですな。もちろんこの加山雄三自体芸名(本名池端直亮)なので、いろいろ工夫の跡がうかがえます。

でも、変ですよね、どう見たって、「弾厚作」より「島勇作」の方が「島耕作」に近いじゃないですか。

まあ、こうした芸名だの役名だのが、著作権やなんとか権がらみの騒ぎになるのかどうか、よく知りませんが、なんで素直に認めないのか、ひねりにこだわるのか、不可解なところです。

でも、こっから先は私の強引なこじつけです。

大手企業の中で大出世し、仕事バリバリ、業績モリモリ、いつもモテモテ、頭脳明晰で雄弁、判断力決断力満点、様々な波風困難も乗り切っていくかっこいいサラリーマンのヒーローが、ムショ帰りの元炭鉱夫ルーツじゃまずいだろうなどという浅薄な判断故とは、私も勘ぐりません。ムショ帰りを演じたのは常にかっこいい二枚目スターだった高倉健なんですから、イメージつながっていていささかの戸惑いもないでしょう。

ただ、『黄色いハンカチ』自体が、あまりに違った世界の物語なのですな。ひとをあやめて刑期をつとめ終えた夕張の元炭鉱夫の島勇作(高倉健、ほかの映画でもずいぶん網走に出入りしていました)、それにからむのは、赤いファミリアを運転して北海道旅行をする花田欽也(武田鉄矢)、これが九州出身、東京の「町工場の工員」で、彼女に振られたやけっぱちで勤めも辞め、退職金で車を買い、一人旅の身です。その道連れになる朱美(桃井かおり)は鉄道の車内販売員で、失恋傷心旅行で北海道に来て、網走で欽也と知り合います。

勇作の回想シーンと映画のラストに登場する妻・光枝(倍賞千恵子)は夕張市内生協店舗のレジ係でした。つまり、4人の主要登場人物は全員、「典型的な」ワーキングクラスなのです。ですから、『黄色いハンカチ』こそ、絵に描いたようなワーキングクラスムービーなのです。

「ワーキングクラス」という言葉は、多分に日本では誤解誤用されている観です。ですから、私は「労働者階級」などとは訳したくありません。直訳すればそうもなりますが、これは明らかに「輸入語」のニュアンスの強い、特定のコンテクストでのみ意味を持ちそうな単語になってしまいます。working classというのは、aristocrat、middle classなどに相対する表現、ごく日常的な感覚の延長上なのです。middle class、これも「中産階級」ではどうも、ですね。

ともかく、「ロードーシャ階級」なんて言うと、赤い鉢巻き締めて、「我々は闘うゾー」なんて拳を振り上げているような印象、だから今どきは死語になりつつあるんでしょう。もちろんそれを否定もできないし、実際ににっぽんにも「闘う労働者階級」を描いた映画だの文学だのないわけでもないのですから、それはそれ、ですが、working class の語の持つ意味は、遙かに幅広いのです。

(「上流階級」としてのupper classという表現も当然ありますが、あまり使われません。どうもかなりひねった呼称になるから、ご本人たちが進んで使うはずもないのですし。それ以上にlower classという表現は基本的になしです。そうなると完全に蔑称となると、辞書にも書いてあります。かっておのれを「アッパークラス」と自称して、メディアに売り込んだ変な女性がおり、堂々と「アッパー」「ロウアー」などと口走っておりました。それだけでも、完全付け焼き刃なのが見え見えでした -もう死んじゃいましたが)

「階級意識」などという語も完全死語になりました。「我々は、資本家階級から搾取され、窮乏化に苦しんでいるが、その原因を知り、これと階級闘争で闘い、団結と統一で、社会を変えるのが正しい道と自覚行動することだ」なんて、まあいまどき、某政党の機関紙誌でも言わなくなりました。んな単純至極な意味じゃないんだよ、ということはようやく広く理解されてきた観です。そんな決めつけ・色づけではなく、広い意味と文脈で、「意識」状況を考えてみましょう。それが映画などに、どのように映し出され、描かれたかを含めて。

middle classもかなりやっかいです。私見では、これは「中産階級」の語を当ててもいいのではないかとも思いますが、前記のように「産」の語に引っかかるところもあります。産は基本「財産」の意味ですよね。だから、かっては日本でも対語として「無産階級」という表現がありましたが、これは120%完全死語になりました。しかし、middle classは必ずしも財産のあることを意味はしません。古典的なミドルクラスは商店主らの「小所有者」と理解されますが、現代においてのmiddle classは、これに対応しているとはやはり言いがたいでしょう。例外的には、あとで見るように、ドイツにおいてMittelstandという語が長く用いられ、政策・政治上の概念でもある事実です。

ひところ隆盛を極めた「階級論」的にいえば、「ミドルクラス」とはまさに自分たちは「中流」「真ん中」だという意識のあらわれで、別に経済状況や職業・「身分」の反映ではない、ということになりましょう。「上流」では到底ないし、そんな収入や生活もしてはいないが、まあ「下層」ではないだろう、一応人並みの暮らしが持続的にできる身だろう、だから「中」の位、まんなかあたり、という具合にね。日本ではこれが戦後高度成長を経て激増した、というのは多くの社会(意識)調査で示されるところです。ですから、これを私は「竹意識」と呼びました。うなぎ屋へ行って、「鰻丼も松・竹・梅、どれになさいますか」と聞かれ、「まあ真ん中で、竹というところを」と注文する、そんなものだよね、と。ひところ、「中間階級」という言い方も用いられ、その方がmiddleのニュアンスとしては妥当にも思えますが、何のことだかますますわからなくなることも否定できません。

高度成長も終わり、低成長安定どころかワーキングクラス(勤労者)の大多数はどんどん貧乏になる時代が到来し、さて「竹意識」はいまどきどうなんだ、と聞いてみたいところですが、ひとの意識は単純に経済状態とリンクはしていないことも事実なので、やっぱし大多数は「中流!」とこたえるかも知れません。仕事はフリーター状態、「人並み」の暮らしにはほど遠く、先の展望も明るくなくてもね。

ところで2021年、トランプ政権の混乱を克服するかたちで選挙で選ばれたジョー・バイデン米合衆国第46代大統領は、「middle classの復活」を掲げました。これには日本のマスコミも注目だけじゃなく、解釈に困った観もあります。これを、「中間階級」、あるいは「中間層」などとも訳しておりましたが、確かに、必ずしも明確な「階級」という位置づけをバイデン氏が示したわけではないでしょう。彼が強く意識したのは、明らかに「上流層」、一握りの大金持ち、ビッグビジネスの社長ばかりが豊かになる社会への批判、公平平等な社会の実現でした。いわゆる「トリクルダウン」論を否定し、所得の再分配、国民の生活と福祉保障への国家の役割の再確認でした。これに人種的・民族的共存と平等を絡めるのですから、米国政府の目指すところは容易ならざるものがありますが、避けては通れない道でしょう。

これに対し、前職のトランプ氏は、あからさまな社会の分断と対立、移民排斥と排外主義を持ち込み、ある意味米国社会をぐちゃぐちゃにしてくれたわけですから、「共和党的」リベラリズムも行き先に困った赴きがあるのですが、その辺は「階級的に」まったく混乱しています。ともかく「支持を獲得する」「選挙で勝てる」戦術のみに走った観です。一方では市場原理主義を主張し、レーガン以来の、減税と小さな政府の共和党路線の上に立ちますが、選挙時にはむしろ保護主義的な主張で「伝統的な」労働者階級の支持をとりつけました。没落衰退する「ラストベルト」の工場労働者らの意識は、「強いアメリカ」を取り戻すというトランプ的アジテーションと、「敵を創造する」デマに吸い寄せられたのです。かっては工場労働者は組合を通じ、民主党の支持基盤とされていたのですが(同じように、労働党=労働組合という堅い基盤が崩れてきたことをいち早く見て、「ニューレイバー」を掲げ、都市中間層などにアピールしたのが、英国のブレア労働党首であったとよく説明されます)。2020年選挙で現職トランプが負けても、それを認めない、そうした狂信層はいずれにあったのか、です。

ですから、バイデン氏の「ミドルクラス」という概念が、「ワーキングクラス」に相対するものであろうはずはありません。そんなことをしたら、それこそ(第二次)内戦です。むしろ、脈絡から言えば、彼の強く意識していたのは「勤労者」一般だろうと見ることができましょう。トランプ流のアジテーションに引き寄せられた層も、今後の民主党政権の味方である、とするのが当然の筋書きでしょう。「一生懸命働き、稼ぐ」、「まっとうな暮らしを望む」、そうした多数の人々が相応に恵まれ、将来不安に脅かされずに済む社会を築くことだとね(それでも、鉄砲玉に日々おびえて暮らす現実は改善されないでしょうが)。

しかしなお、米国社会にあっては、middle classの代表格は依然、small business peopleであるはずです。私の「専門」(なにが専門なのか怪しいですが)から言えば、この国の1953年法Small Business Actで、「独立して所有経営されている(Independently owned and operated)」、かつ「当該事業分野で支配的ではない(Not dominant in its field of operation)」存在としてのsmall business を定義し、その存在を積極的に擁護する立場が明示されています。それは一方では、20世紀にはむしろ独占的な巨大企業の力が増し、競争的な市場が阻害されていることへの危惧感・競争促進の見地の具体化(「シャーマン反トラスト法」などの、独占規制の原則)です。また同時に、「個人が独立してその創意を発揮する権利」は、合衆国建国の前提であるとする、極めて理念的な国家像・社会像の反映でもあります。移民らが新天地にあって、おのが土地を自ら耕し、自ら収穫を手にする「独立自営農民」らが合衆国の担い手なのだという(若干勝手でもありますが)強い理念型の歴史的法制化なのです。独立自営農民とスモールビジネスピープルは同じではないものの、共通項でくくりうる、まさしく「ミドルクラス」を代表するかたちと言えましょう。

この1953年法により、合衆国政府のもとにはSBA小企業庁(Small Business Administration)が設置され、今日までスモールビジネスの立場の擁護と支援に当たってきています。けれども1980年代には共和党レーガン政権のもとで、「市場重視」「規制緩和」の名での巨大企業の行動擁護がはかられるとともに、「小さな政府」化の一環として、SBAも廃止されそうになりました。これには全米のスモールビジネスピープルが怒り、首都に集結、さすがのレーガン氏もこれを撤回、SBAは現在まで存続してきています。以来、各大統領もスモールビジネスの立場に配慮を欠かせませんが、どちらかと言えばクリントン、オバマといった民主党政権の方が、より積極的なてこ入れ支援を進める傾向にあります(クリントン大統領は自ら、全米のスモールビジネスピープルを集めたホワイトハウス会議を1995年に開催し、これにもとづき新法制定やSmall Business Actの改定を行った。オバマ大統領も新法を制定し、スモールビジネスへの金融支援と雇用拡大を推進した)。共和党は市場の自由を重視する立場で、政府の介入には消極的ですが、主には「減税政策」を目玉としてきています。もっともその恩恵が大多数のスモールビジネスに及ぶのかどうかが問題ですが。

SBAの活動を見ると、中小企業の利害を代表するとともに、自由市場経済を擁護し、「参入と退出の自由」を保障する、創業を支援し、また小企業の自助努力を支援するという立場が明確です。具体的には、スモールビジネス向けの官公需の確保、様々な機会での金融支援、さらに創業希望者への相談と支援といった活動が中心に置かれています。まさに、「スモールビジネスはアメリカ合衆国の不可欠の柱である」という位置づけが一貫し、また社会的に支持されてきているのです。

バイデン大統領が今後の政策理念と課題をどのように展開していくものか、まだ十分明らかではありませんが、その中では当然、本来の意味でのスモールビジネスの積極的位置づけと支援策展開が示されるとできましょう。まさしく、「middle class」はsmall business peopleにもつながっているはずです。

こうした米国の歴史に比肩されるのは、ドイツにおける伝統的な「中産階級(Mittelstand)政策」です。これは「手工業(Handwerk)政策」と関わりながら維持されてきました。一つには、職人的な技能の維持継承を職業訓練とともに制度的にはかるという側面、そして今ひとつにはまさに「中産階級」の存続によって社会の安定を期するという側面を持ってきました。近代資本主義の発展が資本家と労働者への分断を広げることは望ましくはない、という政策的政治的理解です。そのために、「手工業条例」(Handwerksordnung)があり、Meister親方制度があり、「手工業会議所」(Handwerkskammer)があり、さらに政府にも「中産階級政策」があって、州単位での「中産階級振興政策」(Mittelstandsforderungsgesetz)がはかられてきた歴史的な経緯があります。ここでの「中産階級」は今日的には中小企業そのものを指すものとされ、日本の政府機関など「中堅企業」の訳語に置き換えているくらいです。

そういうわけで、ドイツでの「ミドルクラス」の位置づけはなかなか一筋縄でもいかないのですが、そういった制度や政策の詳細は別として、ここでも「ミドルクラス」の存在は曖昧な「中間層」的な理解にとどまらず、大きな社会経済的構図の中の普遍的な存在とされてきているのです。

だいぶ映画から脱線しました。戻せば、バーナード・ショーの原作戯曲にもとづく『マイフェアレディ』が大いにかかわります。これは階級間のズレ、とりわけ言語を主題にした、見方によっては非常にデリケートな問題を笑いに包んでいる、皮肉たっぷりの作品なのですが(ミュージカルになる前、英映画『ピグマリオン』があった、これもなかなか面白い)、ここでも、例えば絵に描いたようなワーキングクラスの発想と行動を代表するイライザの父・アルフレッド・ドゥーリトルは、ヒギンズ教授の気まぐれによりアメリカの富豪の遺産を受け継ぐことになってしまい、これまでの放縦な暮らしができなくなります。それを「ミドルクラスのモラル」と自分で自嘲表現しています。このことが示すように、ミドルクラスとワーキングクラスの違いは単に財産の有無だけではなく、ものの考え方、価値観、嗜好、日々の暮らし方にまで及んでいるわけです。これに「言葉」が絡んでくるのが英国社会であり、それを物語は題材にしました。ロンドンの下町言葉、コックニーアクセントに浸りきっているドゥーリトル親子相手に、言語学者ヒギンズ教授は「正しい英語」の普及に努め、イライザに「上流社会の」話し方と態度、作法を徹底仕込むのが、お話の中心になるわけです。もちろん、これと「階級」は同じではないものの、相当に重なり合った位置を占めているのは間違いありません。言葉は、強烈に自身の所属する社会、人間関係を象徴しますから。

「正しい英語」が、「階級」に対してどこに位置するのか、それ自体は単純ではありません。ヒギンズ教授らが「理想」とする「正しい英語」というのは、概してはKing's (Queen's)Englishと言われ、まさしく王侯貴族らのものとできますが、それではあまりに少数者のものになってしまいます。ですから今日的には、よくOxBridgeでの英語とか、BBCの、とか象徴されることもあります。実際にそうなのか、Cambridge大学のビジターを一年半経験した私の実感からすると、かなり怪しい、とりわけ極めて多国籍化している大学キャンパスの現況からすれば、とも思うものの、まあ大学人・知識層の言葉遣いとアクセントとしてもあながち外れではないでしょう。ただ、学校教育と全国放送により、「標準語」を隅々まで普及させた国とは違い、英国では今もって、「ろーかるあくせんと」は根強いものがありますし(30年前、BBCがつくった「local accentの見本」カセットテープを買いました)、さらにこれに階級的なコミュニティとコミュニケーションが絡むので、「オレ達の言葉」はdie hardなものがあります。

ちなみに、私自身がいまから35年前、生まれて初めて日本のそと、花の都ロンドンにたどり着いたとき、いろいろ面食らったことの一つは、銀行の窓口で、全然「標準語」をしゃべってくれないという現実でした。「マンダーイ」「トゥダイ」の世界だったのです。ま、銀行員といえども典型的ワーキングクラスですからね。しかもここは倫敦ですから。

倫敦の「中産階級」たる商店主や「チューショーキギョーの社長」連中らも、どうもQueen's Englishをしゃべっているとも思えないので、このへん無理もあります。でも、「ワーキングクラス的な物言いや暮らし」というのは明確にあると感じます。今風にはとりわけ嗜好と生活習慣でしょうかね。フィッシュアンドチップスとか、パブランチとかの食い物、パイントビターに象徴されるような。そこには何より、「付き合う仲間」「暮らし方」が如実に反映され、世代再生産されてきていると思えるのです。そこにはまた、当然強い「仲間意識」があり、「オレ達じゃない」連中への明確な他人視が横たわっています。「them-and-us 奴らとオレ達」、この「階級意識的」表現が現代英国社会を代表しているという、古典的な著作(内藤則邦『イギリスの労働者階級』東洋経済、1975年)の衝撃は、私のなかには長くあるし、またそれは一面の現実だと現地で実感しました。

ために、ブレア政権などが「国民の食生活改善」を掲げ、学校給食で健康な食品普及・栄養のバランスをすすめようとしたところが、強い抵抗に遭ったといった話も聞かれました。ワーキングクラスの生活習慣と嗜好をそう一朝一夕に変えられるものではありません。

ともかく、じゃあ「ワーキングクラスムービー」ってどういうんだ、となりますが、典型的にはケン・ローチ監督の一連の作品です。若いときの

Kes、

Riff-Raff(ロバート・カーライルのデビュー作)、

My Name Is Joeなど、そして近年の『この自由な世界で』

Its a Free World…、

I, Daniel Blakeや『家族を想うとき』

Sorry We Missed You など、一貫してワーキングクラスの仕事と暮らし、感情と行動、人間関係の曲折を描き続けてきています。もちろん彼だけではなく、英国には常にワーキングクラスのありのままの姿を題材にした映画作品というのが存在してきています。知られたところでは、全英炭鉱争議後の鉱山社会を描いた、

Brass、

Full Montyなどありましょう。これらはもちろん、全英大会で優勝するブラスバンド、あるいは失業の末に「男性ストリップ」の稼ぎに走る男どもなど、明確な主題が設定されているものの、舞台はまさにワーキングクラスの社会です。

英国では炭鉱を主題とした映画が少なからず作られてきており、ジョン・フォードの『わが谷は緑なりき』

How Green Was My Valleyもその流れの作品と理解できます。それどころか、もっと古いもので、『失われた愛情』

Love on the Dole(デボラ・カー主演 -doleというのは失業手当のこと)、『星は地上を見ている』

The Stars Look Down(A.J.クローニン原作、キャロル・リード監督)などなど、たくさんありますな。それらには争議や事故なども絡んできますが、基本はワーキングクラスの姿、人物像そのものを主題としています。中には、労働組合と労働党の肝いりでつくられたものもあります(日本にもかってありましたが、あんまり面白くなかった)。

もちろん、ジョン・フォードの作品は多くは米国を舞台としていますから、そちらでのワーキングクラスムービーといえば、『怒りの葡萄』The Grapes of Wrathとなりましょう。対象は農業労働者たちです。砂嵐襲来と地主らの意図から土地を奪われた小作農民たちが、大挙してカリフォルニアに向かい、果実農園に雇われるものの、ひどい労働条件で、という物語。スタインベックの原作を真正面から映画化し、全米に波紋を呼びました。

さて、日本の「労働者階級」の映画であります。炭鉱労働者たちだけが「ワーキングクラス」であるわけではないものの、山田洋次的にはこだわりがあり、だから『黄色いハンカチ』で勇作の役を当てたのでしょう。同じように、『家族』の主人公風見精一も長崎の炭鉱で働いていました。

『家族』ともつながっている映画『故郷』の主人公夫婦(同じ井川比佐志と倍賞千恵子が演じる)は、二人だけで小さな船を操って、瀬戸内での土砂運搬を生業としています。この船を、巧みに大きく傾け、海の上のダンプカーのように積んでいる土砂をいっぺんに落とす技が見せ所の一つです。けれども、時代の変化、とりわけこういった土木工事の需要が減り、航路の様子も変わって、将来不安を抱いた夫婦は、知り合いのすすめもあり、造船所の仕事に転じることを決意します。

そうすると、親しかった食品青果の移動販売行商人(渥美清演じる)が、「そうか、もう船長さんじゃなくなっちゃうんだ」と、ぼやきを込めて呟くのです。当人も小なりといえども、自分の車で島伝いに売り歩いている「自営業者」なのですから、まさに「労働者になっちゃうんだね」という実感がこもった言い草でした。

こういった古典的な「階級観」を引きずって、現代の物語を描けば、極めて公式的、面白くもなんともない代物になってしまう恐れは今どき大です。まあ実際には、そういった類いはさすがに影を潜め、上記のケン・ローチの作品はじめ、世界中では「働く人間像」とその暮らしをありのままに、あるいはときに皮肉と共感を共に込めて描く文学や映画や演劇が少なからずつくられ続けています。別の見方をすれば、それだけ「ワーキングクラス」の実像は、日常性の中に織り込まれて何の不思議もない、というところでしょう。

あまりにも見当外れかもしれませんが、映画『ぼくんち』(西原理恵子原作、阪本順治監督)は現代のクラスムービーか、とも感じました。必ずしも「ワーキングクラス」ではなくても、むしろ「るんぷろ化」した人間群像を、老いも若いも、離れ小島・辺境の地の辺境的生き方のなかにカリカチュア的に織り込んだ、という意味で。原作者は「成り上がれた」ようですが。

ま、それはどうでもいいことなので、おいときましょう。

横道から戻ると、妙に印象に残るのは、『黄色いハンカチ』のなかで、(新聞記事なら「元工員」と記されるだろう)欽也が終始「農民」を馬鹿にしていることでした。のっけから、釧路にフェリーで上陸し、北海道の寒さに衣類を調達にいくが、店頭ですすめられたジャケットを「これモロ百姓じゃん」とけなすところ。ほかにも、罵り言葉や蔑称で、「百姓!」とか「田吾作が」などと口走る場面が何度も出てくるのです。彼の頭の中では、「百姓」というのは罵りとイコールなのですな。これは明らかに、山田洋次らが意図的に設けた設定なのでしょう。

おのれ自身を省みれば、「町工場の工員」としてしか記されないだろう欽也が、そこまで農民を馬鹿にする、それはもちろん現実にもあり得た意識状況なのだと思えます(私の知人にも、「百姓!」というのが罵り言葉だと信じているのがいました、別にひねくれても差別的なのでもなく、ごく温厚な知人なのですが)。今どきになればかなり違うかもしれませんが、少なくとも半世紀近く前にはそうだったと断言できましょう。

それだけに、物語の進行とともに、三人連れ道中で車を道路下に落としてしまい、進退窮まったところ、たまたま現場となった地元の農家が親切に手を差し伸べ、事故処理を手配してくれ、そして一晩泊めてくれる、風呂を沸かし、夕食をごちそうしてくれる、これで欽也の心根も変わったのかどうかはわからないけれど、馬鹿にされきっていた「百姓」一家の、見知らぬ旅人たちへのたまたまの温情がその裏腹としてのストーリーをなしていたことは間違いないところです。山田洋次流の「階級意識観」が、蔑称表現を通じ、実はこの映画の底流を形づくっていたわけです。

そこで無理矢理のこじつけですが、今どきは「田吾作」さえも死語であり、そんな言葉を口走っても、何のことを言っているのか、怪訝な顔をされるのがまあフツーでしょう。同じように、大昔には「サラリーマン」を「腰弁」と呼んで、馬鹿にする表現があったなんて、私は授業の際のネタに使ってもきていたのですが、まあ1000%絶滅語で、学生諸君らにはまったく理解不能だったと思います(仕方ないので、「説明」を加えますと、大昔には雇われ人は腰に弁当ぶら下げ、あくせくあくせく毎日通勤していた、という意味でありまして、起源は江戸時代の下級武士の姿からだとか)。TVドキュメンタリー『社長になった金の卵たち』になると、こんどは「使用人」という表現が頻発されます。これももう死語でしょう。ともかく、「腰に弁当下げず」(だいたい外食か社食か、せいぜいコンビニで買うくらい)、また「雇い主=カイシャに」「使用されている」のがみんなであれば、ことさらに「腰弁」だの、「使用人」だのと卑下的に称する意味もなくなったわけです。すべてが「サラリーマン」に置き換えられてしまいました。

そんな表現がまだまかり通っていた時代には、ともかく「サラリーマン」=被雇用者などはむしろ少数派であり、人口の大多数は農家=自営業であったのです。まさに「中産階級」のもっとも古典的代表的な姿でした。たとえ土地を借りている小作農家でも、また家族皆で働き、食べていくのがやっとの小農経営でも、みんな「一国一城の主」であり、ひとに雇われ、指図され、わが栖の外で働かされるのではない、それがむしろまっとうな仕事と暮らしの姿だったのです。農家に限らず、漁村や、都市の商家、職人なども基本同じでした。そちらになると、雇われで働く住み込み奉公人や丁稚・徒弟らもいて、皆いつかは「一国一城の主に」なることを夢見ていたわけでした。

そうしたウン百年も前の「働き方」は、とっくの昔に記憶の彼方に消え、「腰弁」も「使用人」も完全死語になりました。そしてその逆転とともに、「百姓」への蔑称たる「田吾作」が、典型的ワーキングクラスたる欽也の口から吐き出されるようになったわけです。なにか「近親憎悪」的な感情でしょうかね。おのれのルーツにはそういった姿があればこそ、嫌い、軽蔑する。それに対し俺は、「雇われて」いたって、ひとなみに暮らし、稼いだゼニでマイカーも持ち、それなりのカッコして旅に出てるんだぞ、ナンパに精出しているんだぞとね。「差をつけなければ」、自分のアイデンティティを守れません。

その田吾作の対極に、エリートサラリーマン「島耕作」が胸を張っている、いかにも今風の「カイキュー風景」です。でも、「田吾作」ももう死語とはなりましたが、耕作の勇姿のその陰にはタンコーロードーシャ「島勇作」の姿が見え隠れしているんじゃないのかな。古い人間ワタクシにはね、少なくとも。いや、ヤッパ「耕作」て書くくらいだから、まだ百姓ども田吾作の影はどっか引きずっているのかも。

『東京物語』から大脱線だけど、山田洋次関わりでは、「男はつらいよ」の登場人物を「階級的に」区分した解説も目にした記憶があります。寅は「名目的自営業者」だが、まったくのフーテン・ルンプロに近いさすらいの露天商、おいちゃん一家は長年、家族営業の自営飲食店主で商店街の一員、タコ社長はいっぱし印刷業中小企業のオーナー社長で従業員を抱えているが、いつも借金と税金に追われている、そこに雇われる博と妻さくらは絵に描いたような労働者一家、とね(ずっと演じた前田吟は、ドレイ工場で働く「工場労働者」で、「階級闘争」に目覚め闘う役でデビューし、山田監督に認められました。『家族』でも、山口のコンビナートで働いていましたな)。もっとも博の父は老大学教授でしたが。

| *原『東京物語』では、父周造の職業等は判然と描かれていません。長年勤め人であったことはうかがえますが。その長男幸一は町医者、長女志げは美容院を営んでおり、つまり二人とも自家での自営業者です。もちろん医者は一定「エリート」ですが、「こまい町医者」と周造が卑下するくらいの存在でした。志げの仕事と暮らしはかなり苦しいことがうかがえ、店兼住まいも質素そのものです。戦死した次男昌次は別として、その妻だった紀子は戦後ずっと事務員として働き、生活を賄ってきています。住まいもアパート一間、まさに「ワーキングクラス」の日々です。三男敬三は大阪で国鉄勤め、まさに「労働者階級」の先頭にあるわけです(そういった描写は格別出てきませんが)。次女京子は地元の小学校教員で、親と同居の身、まあ敬三とともに、公務の世界で働いていることになっていました。まだ、「民間企業のサラリーマン」が多数派になる時代以前の物語です。 |

そこから、『家族はつらいよ』で今風「エリートサラリーマン」的一家の老後に飛んでしまったのは、今更ながらどういう意図だったか、山田洋次氏の心中を聞いてみたいところです。ま、すでに書いたように、単純に言って、「中流家庭」も描いてみたかった(そういう映画は小津作品を含め、多々ありますから)というのはあり得ましょう。一方で、寅の甥満男は、大転進していました。労働者家族の期待を受けて大学まで行ってはみたものの、いまひとつ冴えず、自分の「やりたいこと」も見つからないまま、シューカツ曲折の果てに靴メーカーに就職、全国を営業して歩く身になり、「これじゃあ寅伯父さんと違わないや」と嘆くことになります。もっとも、その寅に「売り込みの極意」を伝授され、感心するくらいですから、あんまり向いていなかったのは間違いないでしょう。

それから幾星霜、『お帰り、寅さん』で満男はサラリーマンやめ、小説家になってしまうという展開で、相当の無理線でしたですね。それじゃあ、漫画原作の『三丁目の夕日』になっちゃうじゃないですか。いくらなんでもすり寄りすぎ、安直すぎ?

早速に若干の訂正をせねばならなくなりました。

『幸福の黄色いハンカチ』のなかに、「田吾作」の台詞はないのです。一生懸命見ていくと、欽也の「百姓!」の言は結構出てきますが、「田吾作」はついにありませんでした。私の想像の産物でした。

やはり、「島勇作」が出てくるのに、「田吾作!」ではまずかったでしょう。

そこは正さないといけませんが、むしろここは、島勇作の名が「百姓」のルーツにつながっているという、観るものの頭の中のイメージ独走として、無理矢理話しを立てるしかありません。

(2021.06.03)

イタリアの「労働者階級映画」『鉄道員』

こっからつなぐには無理ありすぎというか、こじつけも極まれりとされるか、これじゃあいつまでも続くよな、ですが、ロードーシャ階級の映画+鉄道もの+人情ホームドラマとして、どうしても記憶があせないのが、ピエトロジェルミ監督主演のイタリア映画Il Ferroviere『鉄道員』であります。

イタリア国鉄に勤める初老の(いや、50才になったばかりの設定のはずなのですが)機関士、特急を運転しての仕事は人生絶頂のつもりだったのに、家では娘が妊娠、結婚の騒動となり、またこの件も絡んで、息子も親に反抗、怪しい連中と付き合い、それぞれに父の怒りを買います。二人が出て行き、残された妻サーラと小学生の末っ子サンドロ(ちょっと家族構成に無理がありますが)、それでも三人で仲良くとも行かない、自己中な父親。しかもそういった家庭のもめ事に加え、列車運転中に飛び込み自殺に遭遇、大きなショックを受け、運転再開直後に赤信号を見落とし、危うく列車同士衝突の大事故を引き起こしそうになります。

この件で懲罰にかけられ、降格にされた主人公アンドレア・マルコッチは、労働組合を通じて弁明を聞いてもらおうと試みますが、組合幹部の反応も冷たく、人間不信に陥ってしまいます。やむなく貨物入れ替えの蒸気の運転で煤にまみれている折り、組合が労働条件改善要求の大規模な争議を起こし、乗務員たちが各地でストライキに入る中、当局側の誘いで、特急列車に乗務します。しかしこれは公然のスト破り行為、仲間たちの反感を買ったのみならず、住む鉄道社宅(?)の住人たち、子供たちからさえも非難を受けます。社宅の壁に、「Marcocci Crumiro」という落書きが書かれるのです。孤立しても胸を張っていた彼も、幼い息子の心も傷つけられるに及んで、大きな打撃をうけました。

アンドレアはすっかり落ち込み、ついには仕事にも行かず、家にも戻らず、そとで飲み歩くような暮らしになってしまいます。先に、父の一喝で妊娠相手と結婚「させられた」娘ジュリアは、流産の羽目もあって結婚生活もうまくいかず、一人暮らしになっており、また長男マルチェロも父に反抗して家を飛び出し、あちこち渡り歩いていました。まさに家庭崩壊の事態、残されたサーラとサンドロは、悲しみをこらえ、神に祈るしかありません。

この危機を救うのが、幼いサンドロの純な心と行動でした。父の居場所を突き止め、家族の近況とともにジュリアから託された伝言を伝えます。このままではいけないと自覚していたアンドレアは、息子を伴い勇をふるって、いつも仲間たちが集っていた店の戸を開けます。一瞬流れる気まずい雰囲気、それを救ったのは、店主の機転と、長年車上でアンドレアの相棒だったリベラーニの一言でした。「おい、アンドレアよく来たな、とっときのいい酒があるんだ」の店主の誘いの言葉に、リベラーニがツッコミを入れます。「それじゃなにかい、いい酒っていうのはオレ達にはないのかい」、「なに言ってるんだよ、みんな仲間じゃないか、今夜は店のおごりだ、みんな飲んでくれ」、一気に雰囲気が打ち解け、再び以前のように、酒と歌と、アンドレアのギター演奏が盛り上がります。サンドロの笑みがこぼれます。「仲間たち」の思いと共感がピークとなったとき、不摂生な暮らしを続けていたアンドレアは発作を起こして倒れてしまいます。かねてから健康診断で警告を受けていた、それを無視した放埒な暮らしの報いでした。

数ヶ月、自宅療養の暮らしになったアンドレアは、クリスマスイブに起き出し、妻を驚かせますが、「クリスマスだろ、それらしくしようじゃないか」「もう大丈夫だ」と言う夫にこたえ、親子三人だけのささやかな祝いの食卓を整えようとします。そこへ、リベラーニが大勢の客を引き連れて押しかけてきました。みんな酒や食べ物やギフトを携えて。たちまち、社宅の住まいは大宴会場・ダンスホールになってしまいます。アンドレアの喜びよう舞い上がりようは一通りではなく、ギターを弾き続け、歌い続けます。

リベラーニのねらいは、家出状態だった長男マルチェロを家に連れ戻すことでもありました。この間、彼の世話で住まいも確保し、怪しい仲間とも縁を切り、そして親同様に鉄道に勤務するようになっていました。父は息子を固く抱きしめます。さらに、娘ジュリアからも電話がかかってきます。クリスマスイブ、仕事先のクリーニング工場から一人帰る彼女を待っていたのは、前夫のレナートでした。「もういちど、二人でやり直したい」という彼の気持ちをジュリアも素直に受け入れ、そのことを親元に報告してきたのです。

なにもかもが奇跡のようにうまくいった、かって経験したこともないクリスマスパーティで、おおぜいがアンドレアの恢復と一家の幸せを喜んでくれた、そうした満ち足りた、落ち着きを取り戻した深夜、息子たちも客人らを見送りに行ったのち、夫婦はようやくの静寂の中、言葉を交わし合います。少々疲れたアンドレアはベッドに横になり、ギターでセレナーデを爪弾き、その音色を耳にしながらサーラは台所でコーヒーを用意しています。これがこの夫婦の最後となりました。

映画はエピローグとして、「広くなってしまった」部屋から仕事に、学校に出かける息子たちを見送ったのち、いささか茫然とするサーラのひとり寂しげな表情、そしてサンドロのけなげな足取りを追って、終わります。

ですからこの映画は、典型的な「労働者階級のお話」なのですね。特にそれを象徴していたのが、鉄道員の仲間たちが集う店なのです。これは単に、「なじみの居酒屋」などではありません。フランスやイタリアといった、かって労働組合が強力な存在であった国々では、そのベースがこういった店だったのです。中には組合の組織が実際に経営しているものもあったようですし、そこまで行かなくても、組合組織、支部といった単位と、こうした店の存在が一体的であったのはごく当たり前の姿だったようです。むしろ、労働組合といった組織ができる原型が、「仲間たち皆の集う店」であったとも理解できるようです。

そこからして「企業別組合」などという、企業の管理組織と表裏一体のかたちが「労働組合」と理解される、日本との決定的な違いがあります。まさに「ロードーシャの世界」なのです。映画には決して、皆で集会を開き、デモをするとか、そんな場面は出てこないのですが。

こうした事実を、私は我が師の先生方から教わりました。一方には、イタリアの社会と労働運動を長年現場から見てこられ、経験を重ねた第一人者、山崎功先生がいました。他方には、フランスでの在外研究で、労働運動史や労働経済の議論や研究成果を生で現地体験された、黒川俊雄先生がおられました。まあ、私なぞ、そうした諸先生方の口から語られる実体験をいいことにして、院生仲間がたまる店に入り浸り、酒ばっか飲んでいた大学生活を正当化していたともできるわけです。

映画の冒頭は、クリスマスイブの乗務を終えて到着する父アンドレアを迎えに、サンドロ少年が駅の改札をくぐり抜け、運転席の下に来る、父は喜ぶ、というところから始まります。これには母サーラの深謀があり、父の手からクリスマスの買い物を確保しようというねらいでした。駅構内の「購買部」(でしょうか)で、注文しておいたクリスマスセットを受け取ると、アンドレアはやはり予想通りに、これを息子に託して、仲間たちと「いつもの店」に飲みに行ってしまいます。「ちょっといっぱいやってから」と言い訳をしながら、結局帰宅は深夜になるのです。

こんな、いかにも「ロードーシャ階級の」日々の描写ですが、「購買部」というのも、どうやら職場の生活協同組合店舗のよう、いかにもワーキングクラスの生活の一端ですね。辺鄙な山の中の炭鉱街と炭住、生協ではなく、都会の駅と、近くにある店、そして職員住宅といった場面でお話しは進むのですが、戦後住宅難にあえいでいたイタリアでは、こうした職員住宅も多々あったのでしょう。

上記のように映画自体は、このクリスマスイブから一年後のイブまでを舞台として展開されます。すべてをサンドロの目から描いています。その辺の設定はよく考えられていますね。イブの晩餐を待つ家族の元に、父は帰ってこない、それは単に「仲間たちとのつきあい」を優先しているだけじゃなく(同僚の親友リベラーニは一人暮らしとも語られます)、アンドレアにはなんとなく戻りづらい、鬱陶しい出来事が待っている一家でもあることが、お話しの中で現れてきます。

そして一年後、いろんなことがあって、夫婦とサンドロだけの寂しいイブに、おおぜいの仲間、知人らが訪れ、大パーティになる、その夜アンドレアは静かに息を引き取る、こういった物語の展開はよくできていますね、いかにも映画らしいですね。

この映画は日本公開当時、異色なくらいにヒットしました。カルロ・ルスティケリの哀愁を帯びた音楽とともに(ただ、いまに至るまで、「レコード」に採録された音楽も映画のサウンドを直接に記録したもので、セリフも効果音もそのままです。当時ハリウッド映画では当たり前化していた、音楽を別テイクで演奏収録するという「オリジナルサウンドトラック」というのは考慮されてもいませんでした)。いまにいたるまでも、本国イタリアを除いて、こんなに評判をとり、客の入った映画は珍しいようです。それは一つに、敗戦国日本には「欧米社会の」きらびやかな姿、豊かな暮らしといったイメージがまぶしいものであった中、むしろ「日本の現実に近いような」イタリアのワーキングクラスの暮らしぶりや家族問題などに共感するものが大きかったせいと、よく指摘されるところです。そこがイタリアネオレアリズモの最たるところでしょうね。ただ、どこまで「労働者階級の映画」という意識で受け止められたのかは、疑問ともしますが。イタリア映画には当時、こうした「階級的映画」が少なからずありました。中には、黎明期労働運動をそのままに描いた、I Compagni(邦題『明日に生きる』 -なんのことだかわかりませんが)なんていうのもありましたし。でも、そうした姿の社会的な基盤や現実との表裏一体性が日本で理解されたのかどうかは、かなり疑問でしょう。

私自身にはこの映画に別の個人的思い入れがあります。日本での初公開が1958年となっているので、リバイバル上映でしょうが、高校生の私は映画館に「女の子」を連れていきました。まあ、このデイトはのちに崩壊につながるので、どっちかちえば、「失敗」なのでしょう。かなり苦いですね。

そのとき、買った映画プログラムがいまも手元にあるので、みると昭和39年の日付になっています。まさに、「東京オリンピックの年」、いまから半世紀以上も前ですな。

(2022.05.01)

ワーキングクラスムービーとしての『怒りの葡萄』

上にも記したことですが、アメリカ映画における典型的なワーキングクラスムービーはThe Grapes of Wrath(邦題『怒りの葡萄』)でしょう。ジョン・スタインベックのベストセラー小説の映画化(1940年)、極めてセンセーショナルかつコントロバーシャルな作品として世に送られました。メジャーな映画会社たる20世紀フォックスの製作、プロデューサーはハリウッドの大物ダリル・F.ザナック、そして監督はなんとジョン・フォードです。言うまでもなく、『駅馬車』や『黄色いリボン』など、西部劇の大ヒット作を数々世に送った、一時代のハリウッドを代表する人物、そしてどう見ても「左翼映画人」などではありません。むしろ、白人優位、原住民狩り、そして愛国心と軍人精神鼓舞の旗手とされて、外れでもないでしょう。

けれども、『怒りの葡萄』のみならず、これもうえにあげたように、『我が谷は緑なりき』など、ジョン・フォードこそは一時代でのワーキングクラスムービーの作り手でした。彼らの心と行動、仲間意識、困難と抵抗、そうした一連の物語に綴られる姿は、むしろ愛国心や郷土愛とくくられるようなものと何ら矛盾はしていなかったのです。そして、とりわけこれらの作品で前面に押し出されるものは、家族の絆と支え合い、仕事への思い、友情と連帯といった基本的なメンタルそのものでした。そのうえに、星条旗なりユニオンジャックなりが翻っていても、何の違和感もなかったのです。

ただ、現実の労働者家族は、当時非常な困難に瀕していました。一方では1929年世界恐慌と、引き続く経済の混乱、大量の失業者の滞留がありました。他方で『怒りの葡萄』の背景では、オクラホマなど米国中西部が砂嵐と干魃に見舞われ、農民らが農業を維持するに困難な状況が広がっていました。もちろん今日では、これが「開拓」以来の自然破壊と麦や綿花などの大量単一栽培が生んだ気候と地勢変動の結果でもあると指摘されています。しかし、当の小作農民たちは経営困難に陥るだけではなく、これを機に小作経営をやめ、新たな大規模農業に切り替えようと意図する地主たちと金貸し銀行資本の手で、土地から無残に追われ、すみかも失うひどい状態に追いやられます。映画の中では、車で乗り付けた銀行家や地主の代理人たちから、一方的に契約破棄と立ち退きを命じられ、実際にブルドーザーで農家が容赦なく踏み潰される場面が出てきます。機械化によって、小作農の人手をかける農業経営は不要になり、彼らは家も土地も失ったわけです(このへん、アメリカ農業史をよく勉強しないとわからないわけですが、「地主」といったって、別に先祖代々土地を持っていたはずがない、ネイティブから勝手に強奪した盗人たちのわけなんですが)。

かくして一挙に失業者となった農民たちは大挙して、仕事を求め西部へ向かいます。彼らを引き寄せたのは、「カリフォルニアの果樹園では多くの仕事がある」という広告でした。オーキーズと呼ばれたオクラホマ難民たちは、家財道具をトラックに積み、着の身着のままで、鈴なりになり、一家で西へと連なって向かいます。国道ルート66がその舞台となりました。

まさに80年前のノマドたちのなかに、映画の主人公であるトム・ジョードと彼の一家がいます。映画の冒頭は、ひとり故郷に向かって歩き続けるトムの姿から始まります。途中でヒッチハイクをしてトラックに乗り込む、それを許した親切な運転手が気軽に口にした問いに、彼は突っかかってきます。「俺はムショにいたんだよ、人殺しでな、4年務めて仮釈放になって、いま家に帰るんだ」、いささか動揺する運転手を突き放し、トムはトラックを降り、再び歩き出します。このプロローグからして、只者ならぬ雰囲気を醸し出しますが、演じるヘンリーフォンダというところが、この映画独特のものを象徴していましょう。後々に至るまで、ハリウッドのメジャーな男優を代表する一人であった彼ですが、美男子ぶりや腕っ節やらアクションやらで売ったスターの中には入らないでしょう。ジョンウェイン、ゲーリークーパー、ジェームススチュアート、ケーリーグラント、グレゴリーペックなどなどといった、同時代一世風靡のビッグネームと並べてみれば、ヘンリーフォンダという存在がかなり異色であったと言えます。実際、彼はのちのちも、『十二人の怒れる男』などでの存在感でわかるように、どちらかといえばシャイ、目立たず、雄弁でもないが、誠実真摯、芯のつよい人格者、信念のひとというイメージで通すことになりました。ジョンフォードに主役起用されたのは、これも有名な『荒野の決闘』でのワイアットアープ役ですが、マッチョなヒーローでも二枚目でもガンファイターでもない、そういった「じゃない」役をこなせるのが、ヘンリーフォンダという役者だったとできましょう。

それゆえ、彼がムショ帰りの前科者である、ここに映画の物語性が集約されています。一見ワーキングクラスヒーローらしくもない、しかし結局それを代表する、脛に傷持つ、ちょっととっつきにくい、寡黙な男、でもおのれの信念がある、何ものにも立ち向かう、それが主人公のお話なのです。

もう一人の重要な役は、ジョンキャラダイン演じる元説教師ケイシーです。家路を急ぐトムと知り合い、いろいろ不思議な行動を取ります。彼はもともとは一応資格を持つ聖職者で、たぶん牧師らのいない土地で、洗礼、結婚、葬儀などの儀式を司る権限を与えられていたのでしょう。けれども、おのれの言葉に対する信頼を喪失し、また教義とは反する行動行為を重ね、懺悔ばかりの日々、すでに説教師の資格を返上して、単なる孤独な浮浪者になっています。しかしトムとは馬が合い、行動を共にすることになります。

そして三人目は、トムの母を演じたジェーンダウエルです。映画中で名前は出てきませんが、まさに一家の柱、母として十二分に存在感を示します。彼女と長男のトムとの対話が、全体の大きな進行となり、映画のエピローグを構成します。

しかし、トムが帰宅すると、すでに家には誰もおらず、空き家状態です。茫然とするトム、それを、潜んでいた近所の農民が説明してくれます。皆、土地から追われ、新しい住処を探さなくてはならなくなったこと、ジョード一家はいま、ジョン叔父のところに身を寄せており、カリフォルニアに向かう予定と聞いていることなど。彼は移住する一家から離れ、この土地にしがみつき、人生を終える覚悟でした。

この出だしからして、20世紀前半の米国労働者階級の置かれた状況が象徴的なまでに語られます。まさに「無産者」なのであり、仕事を求めてさすらうしかない、その群れが無数に歩んでいるのです。

それでは、この「怒りの葡萄」に匹敵するような、マジに労働者階級の置かれた状況と彼らの行動を描き出した映画が、果たして我が国にはどれだけあったのか、ジョンフォードのファンが無数にいた国ではどうなのか、問われるべきではなかったのかと、いまさらながら思うのです。

<未完>

→ つぎへ