|

|

|

左の写真は西恋ヶ窪の東福寺前の伝鎌倉街道から東に姿見の池方面に向かう復元された恋ヶ窪用水と遊歩道です。 恋ヶ窪用水(恋ヶ窪村分水)は江戸時代の明暦3年(1657)に国分寺村、恋ヶ窪村、貫井村の田の灌漑用水に利用するために、玉川上水から分水してつくられたそうで、当時恋ヶ窪村分水と呼ばれていたそうです。この分水には姿見の池付近からの湧水も流れ込んでいて、分水の築造により村の収穫量が倍増し、村人の暮らしも豊かになったといいます。その後明治になって、上水に舟をを通すために、分水が廃止されたそうです。現在この水路は恋ヶ窪用水と呼ばれ、そのほとんどが埋め立てられて、昔の面影を失っていましたが、里山の自然を再現するために、ここに整備・復元されました。 |

|

| 復元された恋ヶ窪用水 | ||

|

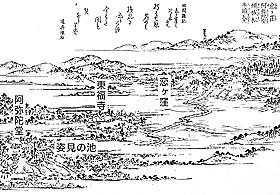

「江戸名所図会」より |

|

| 復元再現された姿見の池 | ||

|

姿見の池は、かってこの付近の湧水や恋ヶ窪用水が流れ込み、清水を湛えていました。その名の由来は、鎌倉時代に、恋ヶ窪が鎌倉街道の宿場町であったころ、遊女達が朝な夕なに自ずらの姿を映して見ていたという言い伝えによるそうです。またこの池は「一葉の松」の伝承の中にも登場します。 江戸時代に描かれた「江戸名所図会」にもこのあたりの風景が道興准后の歌を添えて登場しますが、その中に姿見の池らしきものが描かれています。昭和40年代にこの池は、埋め立てられてしまいましたが、平成10年度、環境庁及び東京都の井戸・湧水復活再生事業費補助を受けて、復元再生されています。また周辺の東京都指定「国分寺姿見の池緑地保全地域」の雑木林と一体になるように整備し、かっての武蔵野の里山自然を回復し保全してゆくものだそうです。 |

|

| 復元再現された姿見の池 | ||

|

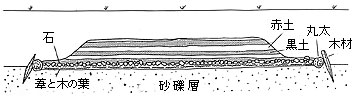

説明板の東山道武蔵路の図

|

|

| 姿見の池付近を通った東山道武蔵路の跡地 | ||

|

||

|

||

| 復元再現された姿見の池付近の遊歩道 | ||

| 国分寺市の鎌倉街道上道 | その1 | その2 | その3 |