|

|

大阪府篇(2)ー2

----OSAKA----

|

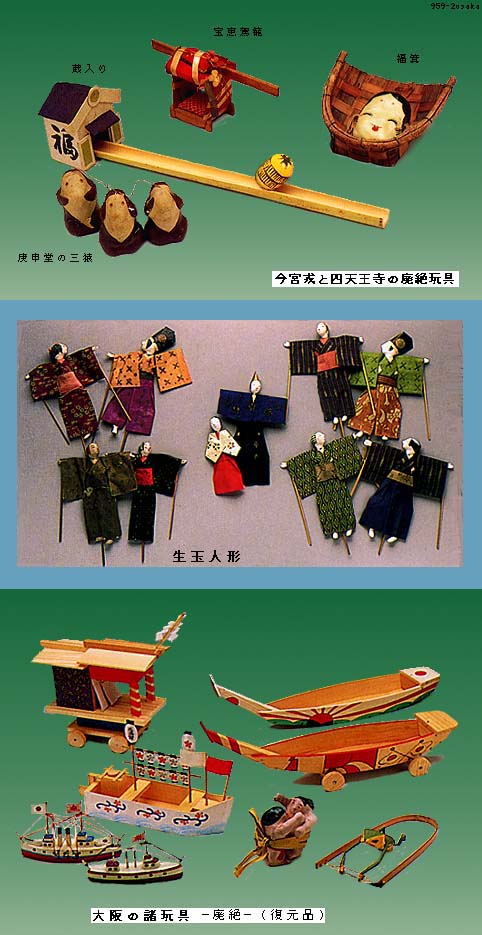

■今宮戎と四天王寺の廃絶玩具■ 今宮戎神社の初春の「十日えびす」は、多くの参詣者で賑わいます。参道にはいろいろの露店が並び、種々の縁起物が売られます。 神社の授与品や、露店で売られるものに、「福笹」があり、「商売繁盛笹もってこい」のにぎやかな掛け声で売られのはよく知られています。 ここに掲載したものは、かって売られていた縁起物の数点です。 「宝恵駕籠(ほえかご)」:今宮神社の本戎の日や、大阪天満宮の初天神に、芸妓さんがあでやかな姿で宝恵駕籠に乗って参詣する行事があります。この宝恵駕籠の玩具化されたものです。 「福箕(ふくみ)」:これと福熊手がありました。箕や熊手の内側に、お多福や恵美須、大黒などを付けたもので、福をかきあつめるという意味の縁起ものです。 「蔵入り」:厚紙製の「米蔵」で、側面に「福」と「戎」の文字が墨書きされています。竹を傾けると、張り子の米俵がころころと転がって、米蔵から出たり入ったりします。 「庚申堂(こうしんどう)の三猿」:四天王寺の南門の近くに庚申堂(正善院)があり、この門前で張り子の「三猿」が売られていました。「見ざる、聞かざる、言わざる」の三猿の形です。 |

|

■生玉(いくたま)人形(廃絶)■ 市内の生国魂(いくたま)神社の裏門近くで生玉人形は売られていましたが、戦前に廃絶してしまいました。 往時は役者の内職として始められと伝えられています。 最初は前田直吉と妻のアイにより作られ、千日前の法善寺境内で売っていたが、後に生玉へ移り、そこで売られたので「生玉人形」いうようになったと云われます。 胴と手に竹の串が付いていて、片手で堂串を持ち、もう一方の手で、手の串を動かす「棒人形」形式のものでした。 ■大阪の諸玩具■ 大阪市内では、いろいろの種類の玩具類が作られていました。それらは、松屋町の数多くの玩具問屋から全国へと運ばれていました。それが、戦争、そして戦災によりほとんどが無くなりました。 その後、社寺の保護と大阪商人の協力で、再びよみがえったものも数多くあります。 ここに収録掲載した玩具は、今は廃絶したものばかりですが、それを惜しむ趣味家の手で復元された作品です。

|

|