----大阪府篇(3)ー1----

----OSAKA----

|

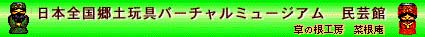

■大阪張り子■ 張り子作りには大量の反故紙(ほごし)が使われたので、自然と文化や経済の中心地で盛んとなりました。商都・大阪の張り子は、やがて西日本の姫路、倉敷、広島などに大きな影響を与えました。 しかし、大阪篇第1回にも記しましたが、大正から昭和の初期にセルロイドやブリキの玩具に押されて、作っていた家のほとんどが転廃業してしまいました。 ◇現在の制作者については、第1回に紹介してあります。 ■面とぼてかつら(大阪張り子)■ 戦後に残った大阪の張り子の作者は、神農さんや信貴山の虎を作っている、楠田さんや峯さんの両氏(第1回に紹介)といわれていましたが、もう一人、伝統をひそかに守っていた名倉芳則さんがいられました。残念ながら平成元年に廃業されたため、今は作られていません。 この掲載の「面とぼてかつら」は、名倉さんの最後期の作品です。 |

|

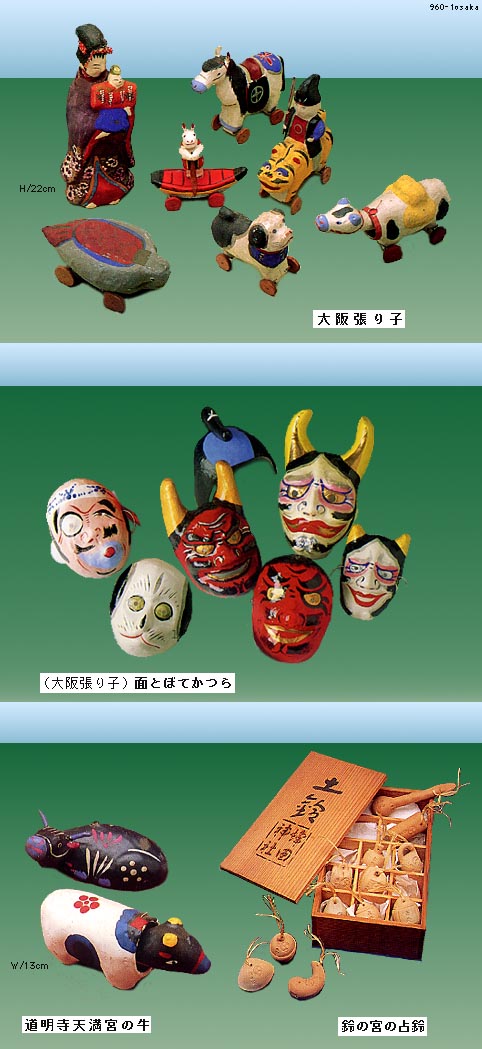

■鈴の宮の占鈴■ 堺市八田寺町の通称「鈴の宮」峰田神社で、一年に2、3組みのみですが、節分の日に「占鈴」が、抽選で授与されています。 毎年、節分に「鈴占神事」が古式にしたがい行われます。この神事は千百年余の昔、峰田連なる人が土焼の鈴を12個作り、春の初めの神前に供えて、その鈴を振った時のよしあしで、その年の「吉凶を占った」という古伝によるものです。 長い間絶えていた神事を、明治の末頃から復活し、神事に使った土鈴は、後、境内の鈴塚に埋蔵していましたが、昭和4年以来これをとりやめて、節分の日に参拝者に抽選で授与するようになったものです。 ■道明寺天満宮の牛■ 廃絶品ですが、かってはこの天満宮の参道の露店で、張り子の牛を笹に吊って売っていたものです。掲載の作品は、「張り子屋・中村新太郎」製です。 |

| ▼‥[Next] 大阪府篇(3)-2 | ▲‥[Back] 大阪府篇(2)-1 | ▲‥[Back] 大阪府篇(1)-1 |

|