高S/N、ストレスのない高域、高トレース能力

バンデンハルのMC-10Sを導入してみました。バンデンハルのカートリッジ各種を試聴することができ、同社製の中では高すぎない価格のMC-10Sは、音もコストも、私がちょうど求めるカートリッジの気がしました。

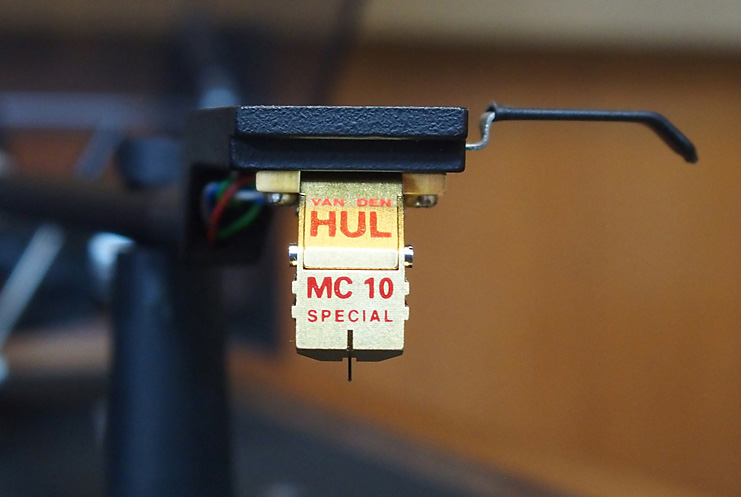

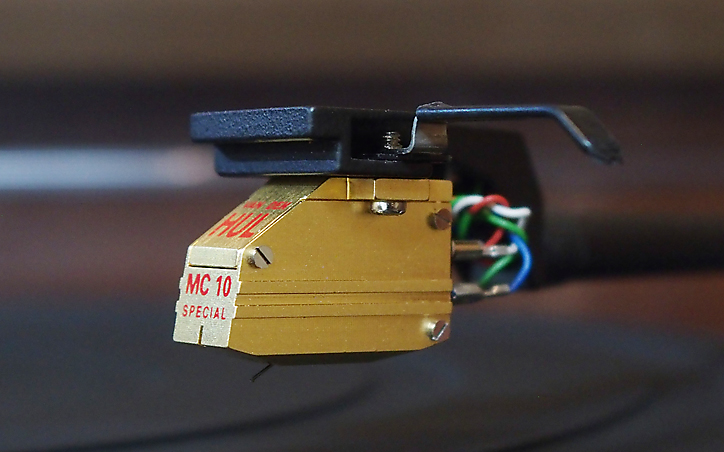

MC-10Sは、コイルが銀線、カンチレバーはボロン、針先は Van den Hul Type-1で、これはマイクロリッジと同等です。

Van den Hul博士は、日本のNamikiは、特許を勝手に使ってマイクロリッジ針を製造した、と言っているらしいです。この種の論争は、概して真偽はわかりませんけれど。

針圧は1.35-1.50gと、最近では珍しい、1.5g以下の超軽針圧、高コンプライアンス路線のカートリッジです。

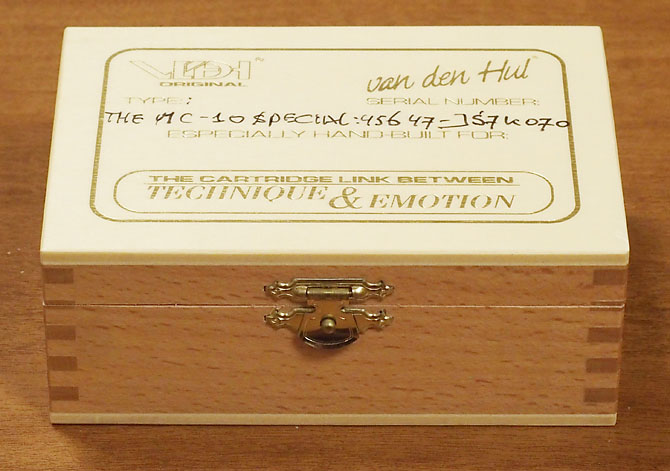

なかなか高級なイメージの木箱に入っています。手作り感を出すべく、手書きで製品番号が書いてある。MC-10SのSはSpecialのSで、本来は受注生産。その場合には、箱の

ESPECIALLY HAND-BUILT FOR の後に手書きで注文者の名前が入るみたいです。しかし、日本の代理店はあのEsoteric。大会社なので、特注なんて面倒なことはせず、事前に発注して在庫しているので、名前は入りません。自分で書いておこうかなあ。

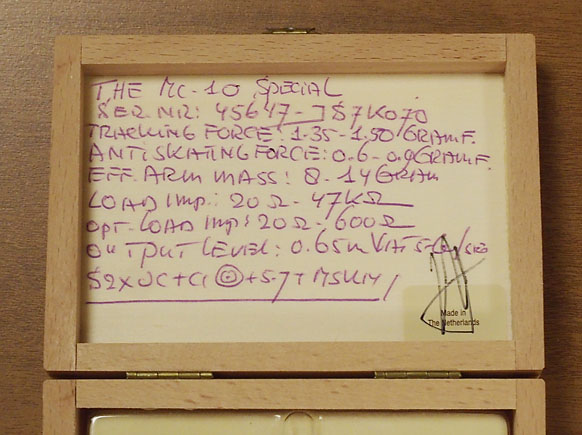

蓋を開けると、その裏には、また手書きでスペックがびっしり。仕様値であって計測値じゃないのだから、印刷でよくはないかと思いますが、まあ、これも手作り感の演出で悪くないかも。製作者のサイン入りです。

読みにくい手書き文字をよーく読むと、日本語説明書にはない重要なことがいくつかわかります。

針圧1.35〜1.5gに対して、インサイドフォースキャンセラーの設定は、0.6g〜0.9g、と書いてあります。 ラインコンタクトなので、楕円針より大幅にインサイドフォースが小さいのは当然です。その理由の詳細はこちらに。

Esoteric提供の日本語説明には書いていないこととして、「アームの実効質量は、0gから14g」 ともあります。この基準は、最近のユニバーサル・アームではほぼ満たせない。Pro-Ject Xtension9TAに付属のOrtofonアームも、実効質量は15gで上限を越えます。私はLuxman製 (JELCO OEM) の軽量シェルに変えたので、かろうじてこの範囲には入っていそうですが、それでも上限ぎりぎりです。

この点、軽針圧時代の申し子、トーレンス TD-126MkIIIに付属の軽量アームTP-16の実効質量はわずかに7.5g。MC-10Sにはピッタリのアームなのです。

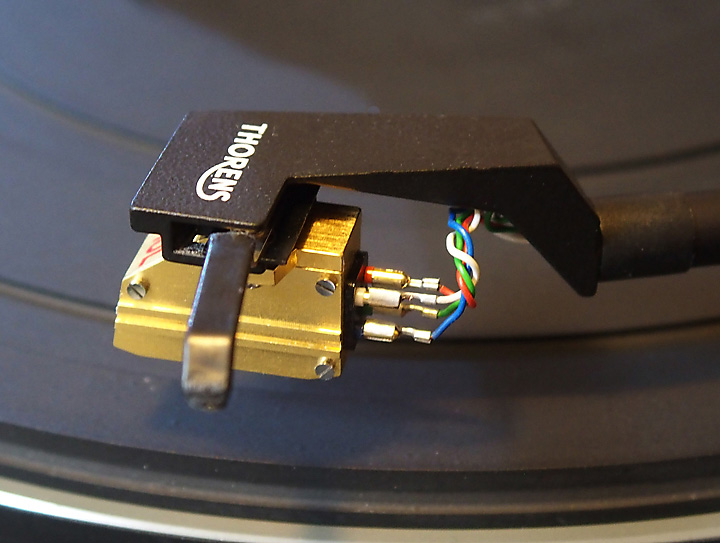

TP-16に、取り付けました。私流に、線はネジってます。

ねじり姿が気に入らず、一回ほどいて、やり直しました。音は変わりませんが、美学の問題。

TP-16は、シェル交換式でなくアーム交換式で、取付部コネクタを根元に置くことで実効質量を下げているのが特長。実効質量7.5gはこうして実現されています。

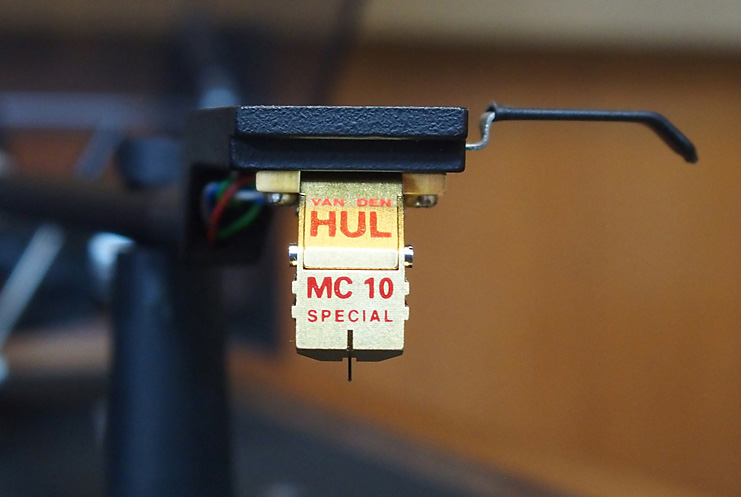

見た目もなはなか決まってます。金色と赤字がゴージャス。

針圧は、上限の1.5gに設定。インサイドフォースキャンセラーの初期値は最小値としました(ゼロにはできない)。楕円針用のスケール(最下段)で見て、0.3g相当くらいか。今後、針の片寄りを観察しつつ最適化します。

その音は

フォノイコライザは、Octave EQ.2を使います。試聴の結果、負荷インピーダンスは推奨値上限の500Ωとしました。

帯域バランスは、ひとことで言うと、Denon DL-103の路線。ただし、DL-103では聴こえなかった高域の音数が大きく増えます。 それでいて、高域のレベルは控えめで、大音量でうるさくならない。ボリュームを上げられる分、低域の力が出る。

Starlingが稀に不得意なレコード、典型的には初期のデジタル録音のレコードを、MC-10Sは、とてもうまく鳴らします。同様の特長で愛用してきたDL-103は、初期デジタル録音の少し聴き苦しい高域をうまく丸めて聞かせますが、MC-10Sは、高域を丸めるのではなく、微細音で美しく演出する。

かつて使っていた、「アナログにあってデジタルにない何か」を追加してくるDAC、Playback Designs の MPD-3 の音を思い出しました。

一方、良質のアナログ録音盤では、大抵がStarlingがベストですが(やはり優秀)、ボーカル系では、MC-10Sが、声がこもらず、ハスキーにならず、サ行も気にならず、口も小さく、とても気持ちの良いベストバランスのことが少なくないです。MC-10Sは、Starlingとうまく使い分けられそうです。

高出力、低ノイズ

マイクロリッジ相当の針なので、レコードのチリチリ音は拾いにくく、S/N比も抜群です。しかも、出力は、DL-103(0.3mV)、Starling(0.5mV)を超えて、0.65mVもあるので、フォノアンプ的にもS/N比で有利。

良質のレコードでは、曲間で静まり返っています。「え、これってほんとにレコードなんですか」と聞かれそう。

定位

チャンネルバランスは、計測する前から、聴いただけで、非常に良好なのがわかりました。歪んだ滲みなく、音源の大きさも小さく収束して定位します。これは非常にいい。計測が楽しみでした。

計測結果

テストレコードを用いて、周波数特性とクロストークを計測してみました。

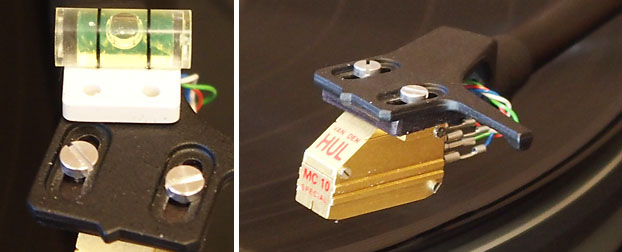

何時もの通り、まずは、アジマスの調整からです。クロストークが揃うまで、傾きを調整するのがいつもの手順ですが、MC-10Sには、下写真のような超小型水準器がついてきます。つまり、シェルを水平にせよ、という意思表示ですね。

SUMIKO Starling、Denon DL-103、Ortofon MC-Q30S、Audio-Technica AT-Art9XA、どの場合にも、クロストークの実測から、シェル水平だけでアジマスがジャストになった経験はない。製造上の誤差が必ずあるからです。

しかし、水準器が付属するほどなら、自信があるのね。ひょっとして水平にするだけでOKだったりして・・・。そう期待しながら、シェルを水平からスタートします。

ちょっと経緯があって、TP-16の交換アームもアジマスが調整しやすい方に変更しました。

以下の通り、このカートリッジは、シェルを水平にするだけで、最適アジマスになります。非常に高精度にできているということで、決して普通の事ではありません。偶然に良い個体に当たった、という可能性を、否定はできませんが。

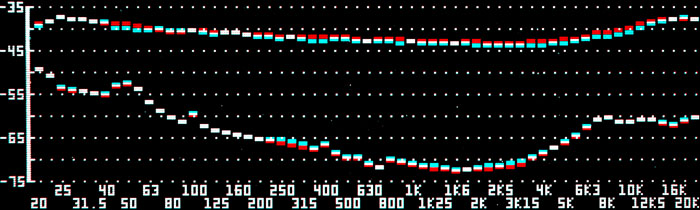

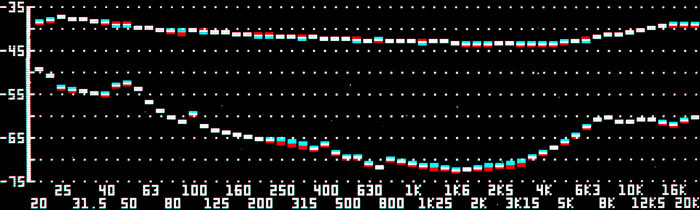

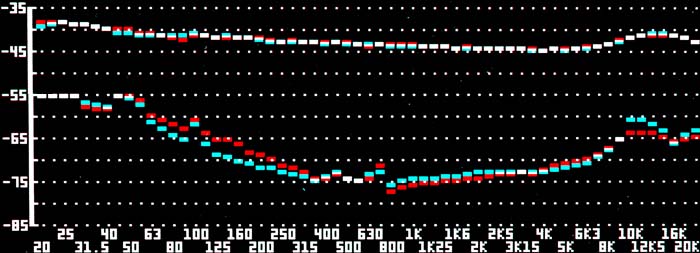

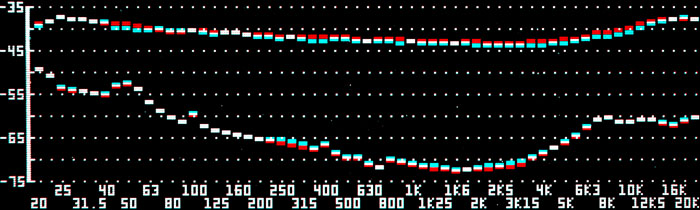

以下、青:左ch、赤:右ch、上が周波数特性、下がクロストーク。

2021年2月計測

アジマスは、付属水準器でシェルを水平にしただけなのに、クロストークの左右がみごとに揃って、驚異的です。出力の左右差はやや右が大きいものの、±0.5dB以内には楽々入っていて、優秀。

SUMIKO Starlingも、DENON DL-103も、アジマス調整でクロストーク左右がかなり揃いましたが、MC-10Sの揃い方には勝てません。まして、水準器で水平だけで、とは、なんと高精度。

チャンネルセパレーションは1.6kHzで-28dBくらい。0.5kHz〜4kHzの範囲で-25dBを越えています。これは優秀ですが、広い範囲で-30dBに近いStarlingが、若干ながら上ですね。

左右差の微調整

F特は滑らかですが、±0.5dB以下ながら、左右差があります。それをDEQ2496で補正した結果が以下です。補正前後をよ〜く聞き比べると、定位がほんの僅か、左に動きます。おそらくこちらが正しいと思います。

DEQ2496での左右バランス修正後

パールマンのバイオリンが、ど真ん中に来ます。わずかな差ですが、気が付くと、元には戻れません。

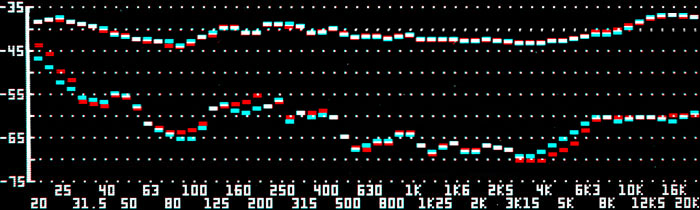

DL-103との特性比較

帯域バランスとしてはDENON DL-103と同じ路線の音、と説明しましたが、実際に周波数特性を比較してみましょう。

。 。

たしかに非常に似ています。ただし、よく見ると、MC-10Sは4kHzからカーブが上昇するのに対し、DL-103は6.3kHzから。これによって高域の印象がかなり異なるのかもしれません。まあ、それだけじゃないとは思いますが。

感想と結論

久々に、目標にあう素晴らしいカートリッジに出会いました。クラシックでの主力は今後もStarlingではありましょうが、MC-10S + Octave

EQ.2 も出番はたくさんありそうです。しばらくは無駄使いしないで済みそうです。

ちなみに、MC-10Sは試聴して決めました。StarlingもDL-103もそうでした。一方、まったく試聴せずに買ってみたカートリッジは軒並み期待はずれだったので、やはり、まずは試聴しなければだめですね。

経時変化の実測

使用30時間くらいで2020年7月に計測したものと、約半年後、2021年2月の計測結果が非常に違いました。

2020年7月の計測結果(使用30時間以下の頃)

2021年2月の計測結果

半年後は、エージングが進んで、80Hz付近の落ち込みが解消し、クロストークも滑らかに、チャンネルセパレーションも若干良くなっています。2020年7月の計測時(使用30時間以下の状態)は、まだ落ち着いていなかったということです。半年かかったわけじゃないでしょうが、安定するまでかなり時間がかかるカートリッジということになりましょう。

MC-10Sの初期の経時変化を確かめた実測結果になったわけです。実測で確かめたのは、あまり見かけないような気がします。

Van den Hulのカートリッジは、慣らしに100時間かかる、と述べている海外サイトを見つけました。私の計測からすると、本当だと思いました。

(2020年7月)

(2021年2月追記・編集)

|