これはマグネフロートターンテーブル

トーレンスTD-126 IIIは好調で、手放す気もないのですが、カートリッジを二つ使い分けるのに、もう一台、プレーヤーがあればいいなーとも思っていました。私のプレーヤーでのこだわりは、

●フローティング方式;

いくら重くても、スパイクで振動を「インシュレーション」できるというのはあまり納得できないのです。トーレンス同様のフローティング式に絶対したい。

●S字アームを搭載;

いろいろなカートリッジを付けてみたいので。

●インサイドフォースキャンセラーはマグネット式;

ラインコンタクト針に合わせて微調整が必須なので。

楕円針よりはるかに小さく設定する必要があります。理由はこちら。

●理にかなった価格;

なるほどと思える価格であってほしい

●アクリルカバー必須;

最近は、カバーがないのが高級の証しみたいになってますが、ないと不便。ちなみにトーレンスは、私はアクリルカバーを閉めて演奏しますが、その状態で、ボリウム最大でもまったくハウリングをおこさない、驚異のハウリングマージンです。

しかし、世の中では固定式が大流行のおかげで、フローティングというだけで一気に候補が減ってしまい、買う気になるほど気に入ったものが、なかなかなかったのでした。

しかし、2019年末に非常に気に入ったプレーヤーが出ました。それがPro-Ject Xtension9TA。従来からあったXtension9の特別モデルで、

●トーレンスのS字アーム TA-110を搭載

●足がマグネフロート式(スパイクでもゴムでもバネでもなく!)

●ターンテーブルも5.4kgあって、しかもマグネサポート支持!

●アクリルカバー装備

このダブル・マグネフロートの発想が非常に気に入りました。さっそく、いつものお店にお願いして、試聴機を取り寄せていただき、試聴というより、出来具合を確認しました。トーレンスほどではありませんが、マグネフロートで、総重量18kgの本体はふわふわと浮いています。

5.4kgのターンテーブルも、マグネフロートで、すごく静かに回ります。これはトーレンスより機械的S/Nが良いかも。

オリジナルXtension9 S-shape(Pro-Ject製S字アーム付)より10万円高い値付けも、オルトフォンのアームに加え、オルトフォン製二重シールド式フォノケーブルまで標準装備というので、なんかお買い得な気がしてしまいました。

それに米国のSUMIKOは、Pro-Jectの全米代理店でもあるので、Pro-Jectは、SUMIKO Starlingにふさわしそう。まあ単に印象だけですが。

ついでながら、私がはまっている米国ドラマ「SUITS」の主人公のターンテーブルも、Pro-Ject製です。第1シーズンは最高級の Signature

12、第2シーズン以後はRPMシリーズでしたが、第7シーズンではアクリルカバーがあるXtensionシリーズにみえました。

Xtension9TAは、2019年12月末に発売開始でしたが、年内に即発注。2020年正月明けに届いたのでした。

カラーは標準のブラックではなく、部屋の雰囲気に合うウォールナットバール仕上げ(Xtension9TA/WB)にしました。木目がなかなか美しいです。

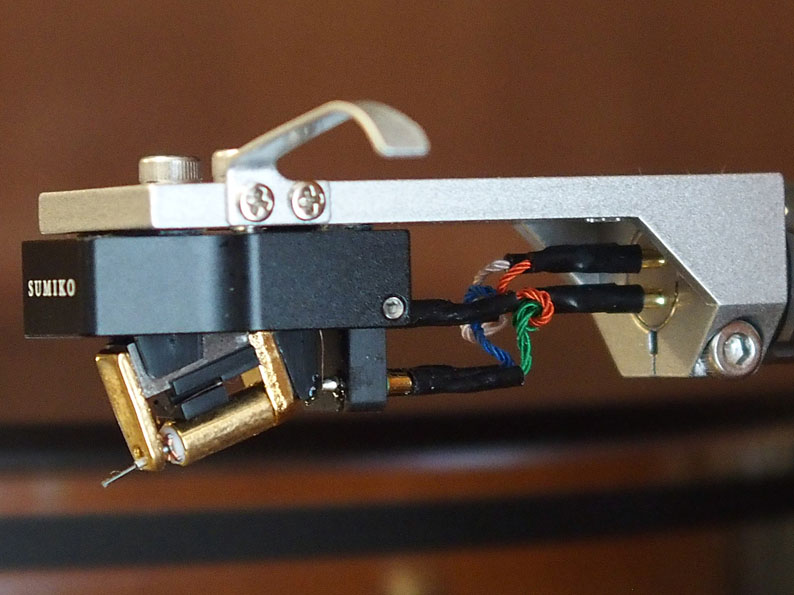

TA110 S字アーム

これが、トーレンスTA110アーム。

標準では、トーレンスのヘッドシェルLH-2000(黒っぽいグレー)が付いてきたのですが、これはアジマス(ヘッドシェルの傾き)調整の機能がないので、その調整に敏感な SUMIKO Starling には向きません。そこで、JELCO製のジュラルミン製軽量シェルに変えました。ただし、JELCO製のものは黒とグレーしかなく、色が気に入らなかったので、そのOEM品、Luxman製のシルバーシェルにしました。Luxmanというだけでちょっと値が張りましたが、シルバーがほしかったのでOKです。

実は、このアームも、JELCOのOEM。故に、出来は非常に良いです。

私はカートリッジ接続ケーブルには全くこだわらない主義ですが、このヘッドシェルに付属のJELCO製ケーブルは、絹巻リッツ線で、美しく配線できて非常に気に入りました。ここで音を調整するつもりはないので、太さや材質にはこだわりませんが、配線の美しさにはこだわります。次もこれにしよう。

右下にアジマス調整用ネジが見えています。

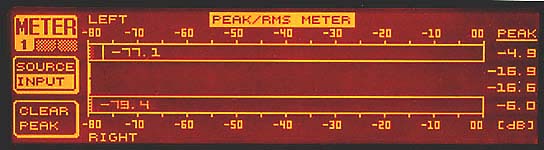

マグネフローティング・フット

こちらが、マグネフロートの脚部です。前2個、後ろ1個の3点支持で、3脚をどこにねじ込むかは指定されています。重量バランスを考えて、それぞれ内部の調整が異なる、と説明されていました。

指定通りにねじ込めば、回しにくい後ろの一脚は調整せずに、前右だけで調整可能と説明されてました。実際は、若干後ろも調整しましたが、たしかに水平はほぼ合ってました。

(置き棚の方は正確に水平が出してあります)。

ノイズ対策

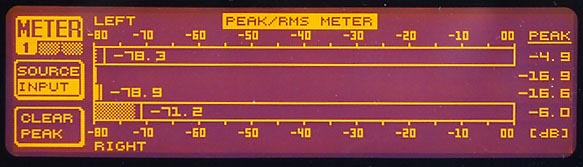

さっそく SUMIKO Starling を取付て、Phasemation EA-3-IIに繋いでみると、-80dBまで測れるDEQ2496の入力メーターに、なんかノイズが乗ります。それも右が顕著。トーレンスではこんなことはなかった。

DC15Vの電源ケーブルを本体からを抜くと、ノイズが消えるのを発見。Xtension9に内蔵の電源からのノイズらしい。

Xtension9は、DC15V入力ですが、モーターはシンクロナスモーターなので、内部でAC50Hzを発信しているのです。それが受かっているということですね。

あれこれ試すうち、ターンテーブルに指で触ると、ノイズが消えるのを発見。

ターンテーブルがアースから浮いていて、50Hzのノイズを介在しているのでした。ターンテーブルのアースを取れれば解決しそう。

接地可能ポイントを探したところ、軸受裏に(多分、マグネフロートを調整するための)セットビス(芋ネジ)がねじ込んであり、そこに5mmほどタップが余っている。これを使ってアース線を軸受に繋ぐことに成功。

こんな感じです。↑

その結果、ノイズは消滅↓

これで、トーレンスの時と同じ非常に低いノイズレベルに落ち着きました。

「正しいアース」が重要なことがよくわかります。

なお、ターンテーブルを回してレコードに針を載せれば、-65dBを超えるS/Nは、まず得られませんので、このレベルの電気的ノイズがあっても、実害はまったくないです。あくまで、正しい接続であるという、気持ちの問題なのです。

オートリフトアップシステム

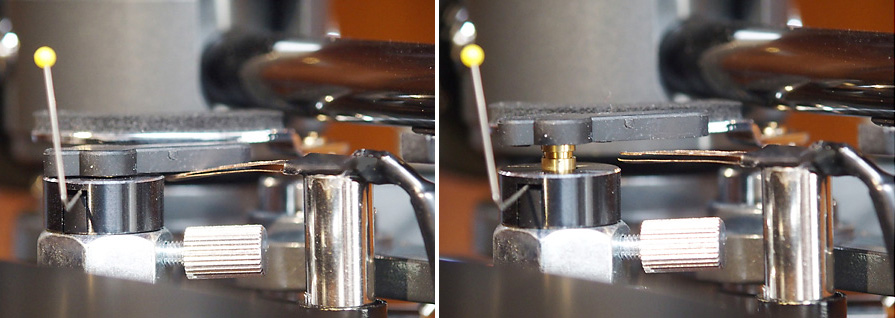

新しいプレーヤーを買う気になった、もう一つの理由は、オートリフトアップができることが分かったからでもありました。トーレンスにも採用した、オーディオテクニカのAT-6006Rを使えばよいのです。

ただ、トーレンスでは、黄色頭ピンの微妙な設定で、両面テープを、はがしたりつけたりでは、微調整が不可能に近かったので、その点を改良。

下のように、10φのボルトにストップネジ用のタップを切ったリングを間に挟み、高さを決めた後、高さを維持したまま、回転させてPIN位置を微調整できるようにしました。これで調整は楽勝でした。オーディオテクニカさん、こういう構造にすればよかったのにねえ。500円高くてもよいから。

自動停止機能の追加

AT-6006Rだけだと、リフトアップはしても、モーターは回りっぱなしですが、下写真のようなAT-6006Rのレバー上昇を検知する接点と回路を自作し、アームリフトアップと同時に、モーターの自動停止もできるようにしました。自動停止装置の詳細はこちら。

トーレンスのときも採用していた、レコードクリーニング時に指が滑らないためのゴムベルトも採用。

本来のドライブベルトは下側の丸ベルトです。

ハウリングマージン

ばねでふわふわに浮くトーレンスは、ターンテーブルを回さずに針をレコードに載せて、ボリウム最大(表示で99)にしてもハウリングを起こしません。通常は、40-50で聴いているので、驚異のハウリングマージンです。1ステップは0.5dBなので、25dBを超えるのマージンがあることになります。

で、Xtension9は、どうかと言うと、アクリルカバーなしで99で、惜しくもハウリングを始めました。やはりマグネフローティングしていても、わずかですが、ふわふわ支持のトーレンスにはかないませんでした。トーレンス恐るべし。

アクリルカバーを付けた状態では、96でハウリングしました。世の中に言われる、アクリルカバーは共鳴でハウリングマージンを減らす、というのは、トーレンス以外では真実です。1.5dBほど劣化したことになります。

しかし、共鳴するなら、共鳴しないようにすればいいじゃないの。そう考えて、アマゾンで2000円で売っていた軽め(280g)のレコードスタビライザー(重し)に、8個のハネナイトゴム足を付け、アクリルケースの上に置いてみました。

その結果、ハウリング開始レベルは、アクリルカバーがないときと同じ、99に戻りました。これで安心して、カバーは閉められます。共鳴さえしなければ、ホコリ除けのカバーがある方が良いに決まってます。

トーレンスにはかないませんが、いずれにしろ、これだけマージンがあれば、実用上の差はないでしょう。

音はどうなの?

かくして、セッティングは終了しました。棚に収めた感じもなかなか高級感があって、また、大げさでなくてコンパクトなのが良いですね。非常に気に入りました。

総重量は18kgと重いですが、アクリルカバーとターンテーブルを外した状態なら12kgくらいですから、設置は比較的楽です。

で、実際にレコードを聴いてみますと、無音部分で、S/N比がトーレンスより高く、曲が終わった後での静寂感が増しました。

トーレンスは、さすがに35年を経て、軸受が痛んでいるのか、回転時に耳を近づけて聴くと、わずかに、回転音が聞こえます。この音は針で受かるんじゃないかなと思っていました。実際、レコードによっては、一周ごとになにやらサラサラという音が聞こえることがありました。Xtension9では、耳を近づけても回転音など全くせず、レコード再生時でも、無音部で断然静かでした。最新鋭のマグネサポート・ターンテーブルだけのことはあったのでした。

では、音質そのものは変わったのかというと、私の認識できたところでは、そんなに劇的に良くなるわけではないです。まあ、それはそうでしょう。相手だってトーレンスなんですから。しかし、確かに静かになった、というのは感じられます。

逆に、ハウリングマージンがトーレンスより若干少ないのは、聴感上は全くわかりませんでした。まあ、想像通りです。その代わりに、ふわふわでない分、扱いやすいです。

トーレンスTD-126 IIIが意外に健闘したのもうれしい誤算。こちらも大事に使っていきます。Xtension9には、SUMIKO Starling + EAR Phonobox、トーレンス TD-126IIIには Van den Hul MC-10 Special + Octave EQ.2 を取付けて、両方を使い分けています。

出力端子の改造(5pin⇒RCA) 2021年5月5日

オリジナルの出力端子は、トーンアームから5pin端子で直接出るタイプ。真下に出て、本体下の34mmほどの隙間で直角に曲がるので、そこでフォノケーブルは下の棚面に押し付けられます。せっかくフットがマグネフロートで浮いているのに、ケーブルが当たっているってどうなのよ、とずっと思っておりました。

また、私の部屋の棚は作り付けで、後に回れないので、この方式だと、プレーヤーを移動する時、ケーブルを外すにも付けるにも、プレーヤー下に台を入れて浮かし、下から手探りで着脱することになる。

やはり、リアパネルから端子が出ているほうが使いやすい。ひとつ接点が増たら音質が下がる、とは思えないので、コネクタボックスを取付けることにしました。

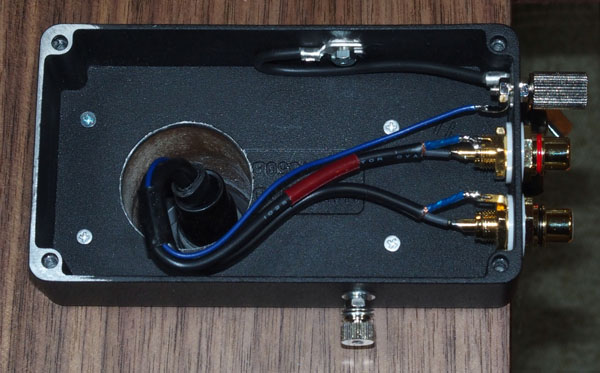

こんなものを自作して、アームの真下に設置しました。配線の品質には一応こだわって、ケーブルはOYAIDE 3398SY、5pinプラグもOYAIDE製金メッキ。アース線は普通の電線。絶縁型のRCA端子もわりと高いやつ。箱は、高さが30mmのアルミ折り曲げの箱は見当たらなかったので、高いけど鋳造アルミ製。蓋もアースと確実に繋がるよう、一部の塗装を剥がしました。丸い大穴を開けるのは意外と大変。

蓋を閉めるとこんな感じ。梨地黒塗装の高級箱のおかげで、「これが純正です」といっても「ばれない」くらいの仕上がり。

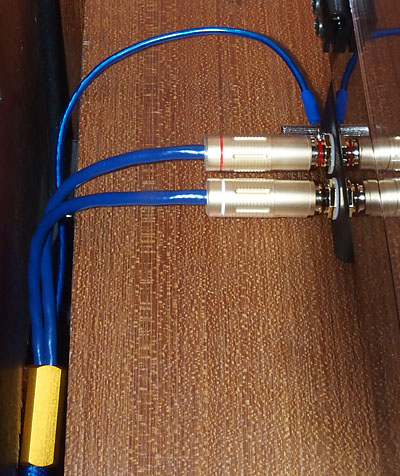

棚の裏でも、すっきりと横から繋がり、マグネフロートにも影響なしでしょう。 ちなみに、ケーブルは、5pinのときと同じく、オルトフォンの二重シールド式フォノケーブル6NX-TSW

1010R(両端がRCA)を奢っておきました。

我ながら立派な仕上がりで、音までよくなったような気がしますが、まあ、そんなはずはないでしょう。加工の途中で、緩んでいたプレーヤーの底板のネジを増し締めしたので、なんか気分も良い。とくにアームの根本がかなり緩くなっていました。プレーヤーの水平も出し直しました。

スローダウンアームリフター

すでに①アーム付属リフター(奥),②演奏後のオートリフターがついていました。

しかし,①は針の降下速度が速く,最外周に針を降ろすと,インサイドフォースで滑ることが多発して,使いにくい。リフター位置が根本に近いのが速く落ちる原因なので,もっと手前に別のアームリフターをつけることにしました。採用したのは,すでにトーレンスにも採用した山本音響工芸のAL-2。市販リフターの中では高価ですが,実績を優先しました(黄色矢印)。

新リフターで椅子に座るまでの数秒を稼ぎ,よいタイミングで演奏を開始し,終了時には最内周でオートリフターが働いて回転も停止。メカマニアとしては,なんか楽しい。

2020年1月18日

2021年5月追記・編集

2025年6月18日追記

|