オーディオテクニカ 空芯MCカートリッジ

オーディオテクニカが2020年6月19日に発売したMCカートリッジ、AT-Art9XAを導入してみました。最後の「A」はコイルが空芯(Air)であることを意味する。空芯なので、低出力(0.2mV)ですが、鉄心がないので磁気ひずみが少ないとのこと。 SUMIKO StarlingもDENON DL-103も、これまで使ってきたMCはどれも鉄心で、空芯は使ったことがなかったので、どんな音なのか、興味があったのです。

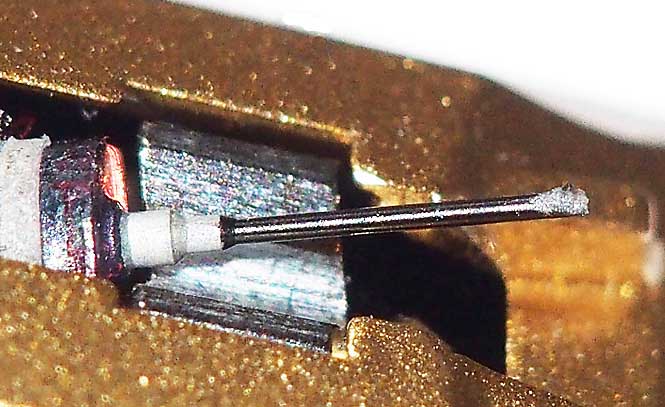

AT-Art9XAは、ボロンカンチレバー+シバタ針

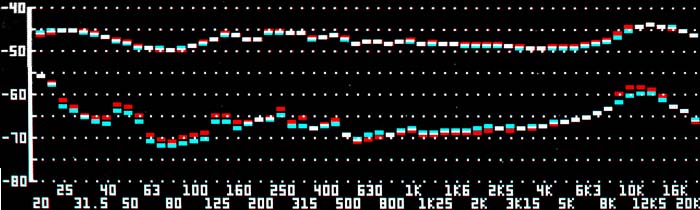

20時間くらいの慣らし完了後、例のアジマススケールとテストレコードを使ってアジマスも正確に調整してから、特性を計測してみます。

その計測結果がこちら

AT-Art9XAの測定結果

んー、ちょっと期待と違うかなあ。

チャンネル偏差は定格どおり0.5dB以下で小さいですが、クロストークは、カタログ値-30dBにだいぶ及ばず、1kHzあたりでも、-20dBくらい。f特の100Hz以下は落ち込んでいる。

Van Den Hul MC-10 Special の経験から、100Hz以下の落ち込みは、さらにエージングが進むと改善されるかもしれないですが、クロストークほほうは、-30dBまで良くなることはないと思われます。

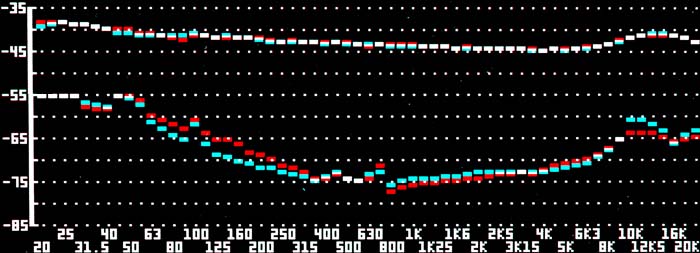

f特のうねりが少なく、クロストークも-30dBに届くDENON DL-103の結果(下図)と見比べると、結構違います。

とはいえ、f特は個性の範囲でしょう。

DL-103の測定結果(比較用)

AT-Art9XAでレコードを実際に聞いてみた結果は、決して悪くはないですが、SUMIKO Starlingや、DENON DL-103のような驚きはもたらしてくれませんでした。印象は、DL-103から低域を引いた感じ。高域はおとなしく、同じシバタ針だったOrtofon MC-Q30Sに多少近い。Starlingのマイクロリッジとはぜんぜん違う高域と思います。

一番、空芯を感じたのは、やはりS/N比での損失です。録音レベルが低いレコードでは、多くないはずの Octave EQ.2 (フォノイコライザ)の「シー」という残留ノイズが、無音時には聞こえることがありました。

(2020年7月)

|