|

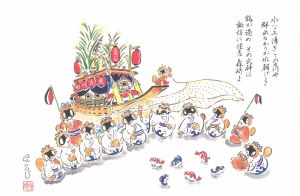

御座船(本古川町) 長崎大水害の後に繰り上げの形で出演したときだったか、船の上部の屋形がはずれそうになり、根曳の一人が船の上に登り、崩れないように必死で押さえて何とか曳く回したのを覚えている。下で根曳しているひとは、上に登っているとはつゆ知らず、全力で船を回したそうだ………。 |

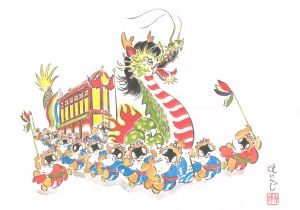

眼鏡橋と龍踊り 国重要無形文化財の眼鏡橋。この橋の上で龍踊りがズグラを組む姿はなかなかいいものである。最近の中島川がきれいになったのは、昭和48年頃から青年会議所の方々(当時の理事長・川添ガラス社長川添弘之さん)が地域住民と力をあわせて、悪臭ただようどぶ川に入り上流から下流まで大掃除をした。この美化運動は市民の中に広がった。平成2年長崎「旅」博では中島川公園を中心にして「であいのゾーン」から発展して自治会青年部が中心に「であいの会」(会長・安達征治さん)が生まれた。夏にはブラッシングリバーサイド、春と秋には「中島まつり」を開催。市民のまつりとして定着してきた。 よみがえれ 中島川! |

|

|

丸山の傘鉾(丸山町) 重さ150㎏の傘鉾を中に人一人が入って担ぐ。相当の足腰の鍛錬がいる。 美しい長崎刺繍が織り込まれた幕を巻き、ゆっくりとゆっくりと歩きながら、そして時には大きく回転させる。 もう一度、みたい傘鉾の一つ。 |

川船(麹屋町) 彼が、くんちの根曳として参加したのは平成5年だった。それから7年たった昨年の平成12年、次男・由馬くんが網打ち船頭として見事にその大役を果たした。(中村談) 一網打尽 由馬手練の 綱さばき(珠子) |

|

|

川船(東古川町) 昔ながらのこぢんまりした川船である。 東古川町の川船の舟歌は最高。 |

| 太鼓山(コッコデショ)(樺島町 高校時代からの親友中村正樹君が久々に家族で「くんち」見物にきた。八坂神社の踊り場で「コッコデショ」を目のあたりに見て感激!特に奥さん(和子)は素晴らしいの連発でコッコデショの追っかけをしたそうだ。 中村君とは、高校生活最後の年、長崎→熊本→鹿児島→別府→大阪→長崎の節約旅行を想いだす。鹿児島駅での野宿、当時いっぱい30円の屋台のうどんの美味さ、トラックの中で寒さに震えながら一夜。振り返ってみれば、このときの旅行のすべてが、今の私に大きく影響しいるように思える。 |

|

|

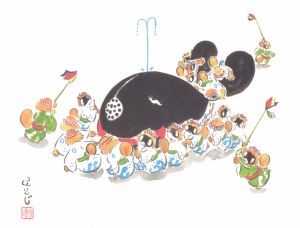

くじらの潮吹き(万屋町) 豪華絢爛とはこの事をいうのだろう。長崎刺繍の魚づくしの傘鉾から、先曳き、子くじら、5隻の船頭船、親くじらと続く長い行列は、スゴイの一言につきる。 |

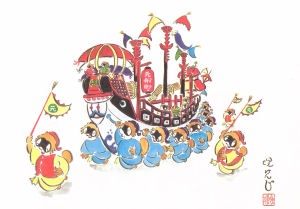

| 南蛮船(銅座町) 船体の色彩がなかなかきれいだなぁというのか第一印象。こん南蛮船の踊り町の年は、早く見たくてもう浮き浮きしてくる。 |

|

|

龍船(西浜町) ここの町内が、庭先まわりの折りに用いる上札は、故田川憲先生の版画の図案をずっとつかっていた。私が磨屋小学校の版画クラブに所属していたとき、1日だけ指導していただいた思い出がある。その時の版画は崇福寺だつた。コンクールに出品したが見事落選。先生は、長崎の心を十分伝えることが出来た一人ではなかっただろうか。 |

| 唐人船(元船町) お諏訪さんの長坂から見ると、元船町の唐人船が廻る姿は、迫力があって一番いいように思う。 船体が反り上がって船の中心を字句にして廻ることができるからだろうか? |

|