|

||||||||||||||||||||||||

| 那覇 (1) | ||||||||||||||||||||||||

沖縄は、まだ本土復帰していないときに行かないかと誘われて左ハンドルの運転を少し練習したことがあるが、結局行けずじまいであった。2008年5月17日に実現した。 5月17日、関空発8時発に乗り10時20分那覇空港に着いた。ゆうレールで中心部に向かい荷物があったので、早めにホテルにチェックインした。ネットでキープしたホテルで、那覇空港からそれほど遠くはなかった。 ゆいレールで那覇空港から美栄旭橋駅でおりた。 ホテルに荷物を置き、絶対はずせない、世界遺産の首里城に向かった。再びゆいレールで首里駅へ向かった。 だいたい10分おきに列車が来るので不便はない。高いところから眺める那覇の街も面白かった。 |

||||||||||||||||||||||||

|

円覚寺跡 ゆいレール首里駅から歩き出した。途中沖縄県立芸術大学の前を通った。まもなく円覚寺跡が見えてくる。 普段、奈良や京都の木造の古寺を見ている目には、石や漆喰でできた赤い瓦屋根の建物が新鮮である。 台湾や東南アジアの建物に近い雰囲気を見ると、南国に来たという思いが強くなる。 芸術大学の女子学生らしき人が、熱心にスケッチをしていた。 円覚寺は1494年に創建されたお寺で、沖縄における、臨済宗の総本山という。 第二尚氏王統歴代国王の菩提寺である。 お寺は七堂伽藍の形式で、鎌倉の円覚寺を模しているとされ、境内には多くの建物が配置され、仏殿は琉球建築の粋を集めて建てられていたという。1933年に総門、山門、仏殿等、9件が国宝に指定されていたが、沖縄戦ですべて破壊された。 戦争は何もかも壊してしまう。 1968年(昭和43年)より復旧整備が進められ、現在は、総門と両脇の石垣、右脇門、放生池(ほうじょうち)が復元されている。 池に架かる橋は、放生橋で国指定重要文化財である。

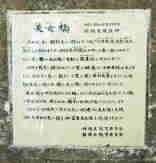

弁財天堂  1502年に円覚寺の向かいに円鑑池を造り、中央に堂を創建。朝鮮王から送られた方冊蔵経(ほうさつぞうきょう)を収める為に築いたといわれている。薩摩の侵入で蔵経を焼失した後は、円覚寺方丈内にあった弁財天像を移し奉るようになったという。 沖縄県の教育委員会による説明には、 「15世紀末に朝鮮王から贈られたお経「方冊蔵経(高麗版大蔵経)」を納めるため1502年円鑑池の中にお堂が設けられました。そこへ至る橋が天女橋で当初は観蓮橋と呼ばれていました。1609年薩摩の琉球入りでお堂は破壊され方冊蔵経は失われました。1621年に至って新たにお堂を建て弁財天像をまつり、以後弁財天堂と呼ばれ、橋も天女橋と呼ばれるようになりました。 天女橋は中国南部にある橋に似た琉球石灰岩を用いたアーチ橋で全長9.75m、幅2.42m、欄干は細粒砂岩でつくられています。 1945年沖縄戦で弁財天堂は破壊され天女橋も大破、1968年弁財天堂は復元され翌年天女橋も修復されました。」 と書かれている。 沖縄と仏教の関係はほとんど知らなかった。復元された弁財天堂は屋根が綺麗である。 龍潭池 「龍潭池(りゅうたんいけ)」に降りてみた。ここは1427年に造られた人工の池であるという。 かつてこの付近に建てられていた沖縄最古の碑文「安国山樹華木記(あんこくざんじゅかぼくき)」によれば、国相懐機が中国におもむき、造園技術を学んでこれを造ったとされている。  碑文には「安国山に龍潭を掘り、香りのする木や花を植え、万人が利用できるようにして太平の世のシンボルとして永遠の記念とした」などと記されている。 当時、庶民がくつろいでいた名勝であったことがうかがえる。 ここでは中国皇帝の使者・冊封使を歓待する船遊びの宴も行われたという。 びっくりしたのは池の畔でいた鴨のようなアヒルのような七面鳥のような鳥で、初めて見た。 人なつっこくて逃げなかった。 そのゆったりとした動きを見ていると、何となく癒される。 池の中は魚がたくさんいた。どうも国産ではない感じの魚もいる。 ここは温暖なところだからもし熱帯魚をここに放流すれば、そのまま生き残るのではないかと思う。 どう見てもティラピアとしか思えない魚がたくさんいた。 亀も緑亀がたくさんいた。これも日本の固有種じゃない。 この「龍潭」と隣の「円鑑池」から首里城へかけて急傾斜地の緑地がある。 坂を登り切ったところに守礼門がある。 いよいよ首里城である。

守礼門  首里城外の楼門の一つ。日本人ならほとんどの人が知っているのではなかろうか。 1529年に創建されたが、これも沖縄戦で焼失し、昭和33年に復元された。 中国から冊封使(国王になる事を形式的に認める使者)を迎える為、作られたと言われている。 こ の使者を乗せてくる船を御冠船(うかんしん)と言った。明治の初めに琉球王国がなくなるまで、 約500年続いたという。 これはすごいことである。 門の中央に「守礼之邦」と書かれた扁額が揚げられている。これは「琉球は礼節を重んずる国である」という意味だそうである。 県の指定文化財である。 国比屋武御嶽石門  守礼門には裏から上がったので、途中まず石門があった。 御嶽(うたき)で、ここは、琉球王府の行事や祭祀と密着した重要な御嶽だったといわれ、国王が城外に出かける時、旅の安全を祈願したという。 創建は1519年頃といわれているが、現在のものは沖縄戦で一部破壊され、1957年(昭和32年)に復元されたものと、案内板には書かれていた。 現在、国指定重要文化財となっており、また、2000年(平成12年)には、世界遺産に登録された。 1933年には国宝だったというが、戦争は何もかも破壊してしまいやってはいけないと、つくづく感じた。 勧会門 首里城の城郭内へ入る第一の正門で、俗に「あまへ御門(あまえうじょう)」という。  「あまへ」は古い言葉で「よろこび」を意味しており、「歓会」はその漢訳になるという。 「あまへ」は古い言葉で「よろこび」を意味しており、「歓会」はその漢訳になるという。何となくイメージが分かる。 城主はここに迎えに来たのではないだろうか。 第二尚氏尚真王代(1477〜1526)に創建されたといわれるこの門は、中央部に木造の櫓があり周りの石垣も独特の形をしている。これも沖縄戦で焼失したが、1974年(昭和49年)に復元されたものである。 ここをくぐり、久慶門、冊封七碑、龍樋、瑞泉門、漏刻門、日影台、供屋などを見、広福門、奉神門をくぐるといよいよ正殿の御庭(うなー)に入る。 首里城 首里城は沖縄県那覇市首里にあり、標高約120メートルの那覇を見下ろす丘陵地にある。 1429年、琉球全土を統一した尚巴志が、はじめて統一王朝を樹立し、首里城を 拠点とする琉球王国を成立させた。 1879年、沖縄県の誕生により首里城の明け渡しまでの間、琉球王国が続いた。 王国の経済・政治・外交などの場だった。  1945年に沖縄戦で焼失するが、1992年、47年ぶりに復元された。 1945年に沖縄戦で焼失するが、1992年、47年ぶりに復元された。復元されるまで 過去3回、焼失している。 2 000年12月に琉球王国のグスク及び関連遺産群として、ユネスコの世界遺産に登録されている。 「450年以上にわたり中国をはじめ、日本や朝鮮、東南アジア諸国との外交・公益を通じ、dくじの文化や芸能を花開かせてきた海洋国家『琉球王国』。首里城は 王国の政治や経済、文化の中心であり、琉球全体に広がる振興の拠点でもありました。首里城は国営沖縄記念公園として沖縄の歴史や文化を今に伝え、未来に受け継いでいくための整備が進められています」とパンフレットにあった。 また、 「今後の首里城の整備計画については「首里城はその役割から、大きく3つの空間に分けられます。正殿や南殿・番所。北殿、書院・鎖之間(さすのま)など、御庭(うなー)とよばれる広場を中心に、政治や外交が行われた『行政空間』。そして。新工場の聖域が点在する城内でも、最も神聖な聖地として崇められた、京の内の『祭祀空間』。さらに、国王とその家族が住む御内原と呼ばれた『居住空間』です。 現在(平成19年1月)「世誇殿」「黄金御殿(くがにごてん)寄満(ゆいんち)「二階御殿(にーけーうどぅん)」「淑順門」「美福門」などの計画・整備が進められており、完成後、随時追加開園していく予定です」 とパンフレットにあり、予想図が描いてあったが、できあがりが楽しみである。 私の想像以上に、琉球王国は権勢を誇り文化レベルも高かったことがわかる。

|

||||||||||||||||||||||||