注意 : 自分でやるということは、自分の責任でやることです。

このページに書いたことは、お勧めできることとは限りません。

注意 : 自分でやるということは、自分の責任でやることです。

このページに書いたことは、お勧めできることとは限りません。

爆発的に売れたメルコ(バッファロー)の無線LANを使っていますが、時々インターネットにつながらなくなることがあります。

そんな時、電源を入れなおしたり、ユーテリティソフトからの再接続等の操作でほとんどの場合、接続を回復できました。

ところが今回、何をやっても無線LANへの接続ができなくなりました。子機は複数ありますがどれも接続できません。

ADSL側にではなく、無線のLAN部分の接続不良です。

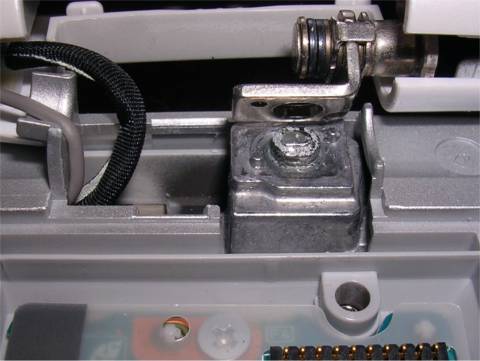

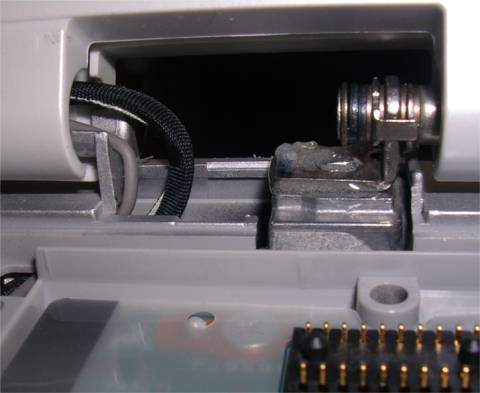

そこで、機器(ルータ)のふたを開けると、

噂には聞いていましたが、子機と同じようなPCカード(ボディは無表示)が入っています。

ルータの中の基板上にリチウム電池があり、電圧を測ってみると0.5V位でした。

なーんだ!これか。

夜中にコンビニへCR2032電池を買いに行き交換しましたが、LANは復活しません。今度は、子機で使っていた同型のPCカードをルータ内蔵のカードと交換してみました。

すると、復活!

捨てる前に、不良と思った無線LAN 内蔵のPCカードをパソコンに差し込んでみると、子機として何の問題も無く使える。

一体原因は何だったのか? ソケットの接触不良だったのか?MACアドレスは入れ替わってしまったけれど、当分の間、スワップして使ってみよう。

ノートパソコンを使っていると、時々動作が緩慢になります。そういう時はファンが勢い良く回っています。

富士通 NB15Bで 購入後2年半ですが使用頻度は高い方と思います。

CPUはセレロン1.5GHzで、ペンティアム4と同系の物なので発熱が多く、普段からファンがよく回ります。

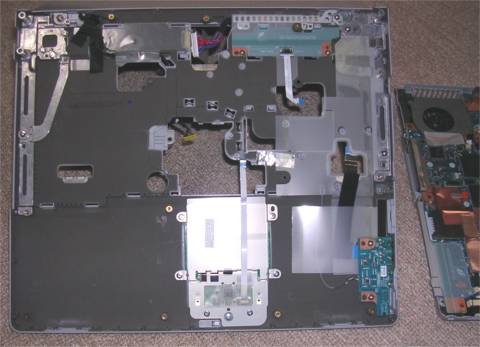

昨日(平成17年4月23日)ファンが回りっぱなしになりまともに起動しなくなったため、分解清掃を行いました。

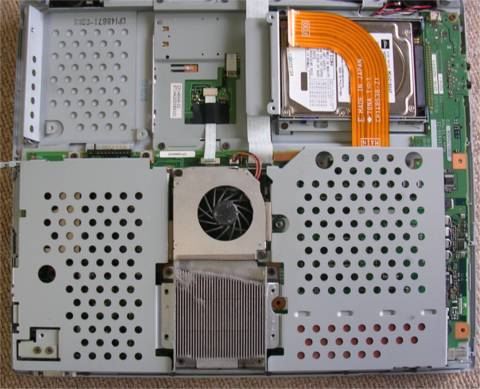

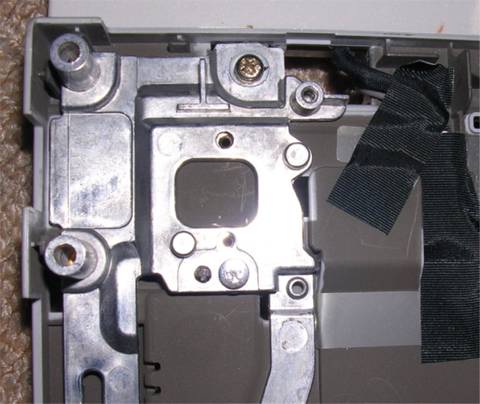

写真は底面側です。分解には結構手こずりました。

1.CDドライブをどう外すか分らない。(裏面の長めのビスを外したあと、出入口側に引抜く)

2.ビスの緩み止め剤が効き過ぎていて、1箇所のネジ頭を舐めてしまった。くぼんでいる所なので他の工具も

使えない。いろいろ試しましたが、最後には諦めて破壊しました。

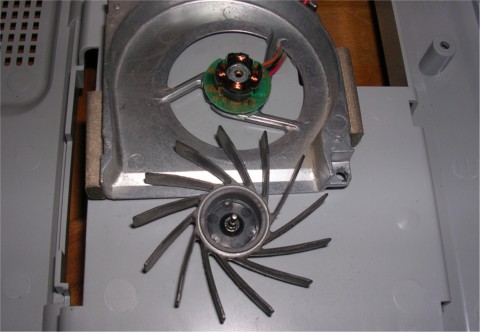

CPUのヒートシンク(放熱器)部分です。写真の上のファンから下の方に空気が流れます。

放熱器の入口にホコリがびっしりです。これでは冷却できません。

外してキレイに水洗いしました。

CPU:ご本尊はこれです。ソケットがあるので交換も可能のように思います。

ヒートシンクとの間には、グニュとした放熱用のシートが挟んであったのですが、ヒートシンクを外した際に破れた

ので、シリコングリスを塗布しました。

ヒートシンクの固定にはスプリング的な物が一切無くビス止めで、シリコングリス塗布では熱による膨張収縮の

際の応力の逃げ場にならないため、CPUが破損しないか多少の心配が残ります。

ま、自己責任ですので、そこんところは適当です。で、組上げて再起動した所、依然として不調です。いろいろ調べたところCPUの使用率が連続で100%となって

いました。

新聞を見て原因が分りました。ウイルスバスターの「アップデート」が日本中で混乱を引き起こしていたその症状

でした。この「アップデート」でそれまでの不調を駄目押ししたものでした。ということで、ウイルスバスター対策後の動作は良好となりました。

また2年位で同じ作業をするかな?次は買換えか。

参考: 起動しないノートパソコンを直すノートパソコンのCPUヒートシンクを掃除 (上のページ)

その1

知人のシャープメビウスが、ほとんど毎回、固まったり強制終了される言う事で、ハードディスクも疑いましたが

どうも放熱不良のような症状です。

PC-CB1-C9 という、AMDデュロン1GHzのものです。CPU周りは簡単に分解できる構造になっています。私の持っている富士通と大違いです。

吸気口にメッシュも付いています。

ヒートシンクは銅製でずっしり重くフィンのピッチも細かくありません。

また、内部にホコリはそれほど付いていません。

(でも、一応、分解して水洗いしました)

CPUとヒートシンクの接合面は黒っぽいグラファイト系と思うような比較的固さのある物が使われており、

はがした時には、破れたように両側に分かれて残っていました。

「接合シートに弾力がないため、CPUとヒートシンクの密着が悪くなった」と推定し、接合面にシリコングリスを

塗って組みなおしました。

左上のファン・ヒートシンクは上下を反転して、右上のCPUの上に取付ける。

右下は、CPU部分の蓋。

ヒートシンク出口、フィンピッチも荒く入口のメッシュフィルタの効果か、ホコリの堆積がほとんど無い。

AMDは熱的に苦しいため、このあたりはよく考えてあるみたい。シャープによるWindowsXPのSP2を入れる際の設定として、

「CPUにはAMDのドライバーを使わず、マイクロソフトのドライバーを使う」ということがあります。

他の冷却も兼ねているためか、省電力機能がどうなっているのか分かりませんがファンがブンブンまわる

ような状態になっています。

これでないと、やっぱり熱がこもるんでしょうね。

その2

私のノートパソコン富士通 NB15Bの底面の空気吸込口を何の気なしに眺めていて、吸込口と

下のテーブルの隙間がほとんど無いことに気が付きました。

これでは通気も悪い上、大きなホコリも確実に吸込んでヒートシンクを目詰まりさせてしまいます。

フィルターや防塵メッシュもないし、考えのなさは、欠陥商品と言えるかも知れません。今回は、後付ゴム足を使って底面を高くするとともに、熱対策、ホコリ対策を行いました。

まず、放熱ファンがゴロゴロうるさくなってきたので、ノートパソコン中央にあるファンを分解してみました。

ブラシレスの構造で、永久磁石の付いた羽根が鉄心との吸引力で浮いたような状態で保持されています。

すっぽり羽根を引抜いて、付着したほこりを水洗いして取除きました。

中央の軸には何の油を付けるか思案しましたが、エンジンオイルでも時間が経つと乾いてしまう事から、

手持ちのウレア系グリスを、ごく少量付けました。前回の清掃より3ヶ月弱ですが、既にヒートシンクまでホコリの侵入がありました。

ということで、ホコリがヒートシンクまで入らないように、吸込み口にフィルターネットを付けます。

(シャープ製を参考にしました)

ネットを付けるだけでは通気性がさらに悪くなるので、開口面積を確保するため丸穴を追加しました。

ho

9個の丸穴が追加穴明けしたものです。

ファンの位置(写真中央の黒っぽい所)からすると、元々の開口(写真上部の横長)がかなり端に位置する

ことがわかります。角穴の3/4はファンケースとの空隙も少なく、ほとんど給気の役に立っていません。

フイルター用のネットは、内側に網戸補修の残りのメッシュを貼り付けました。

ここに付いたホコリは、外から掃除機で吸込めば取れると考えています。とりあえずの結果は良好です。特にファン清掃+グリス塗りのおかげで、ファン作動音が静かになりました。

ホンダDio ZXの中古を購入しました。2ストロークの50CC です。98年〜99年式と思います。なぜか始動性が悪く、着火はしている様子ですがすぐにストールしてしまい、冷間からの始動はセルを

何回か回さないとかかりません。

一旦暖まるとメーターを振切るくらいスピードが出るので、エンジンそのものは快調と思います。

始動性については、購入前にも販売店に指摘しておいたのですが、完全には直りませんでした。

プラグを交換しても改善しないので、キャブレターの分解を敢行しました。エアクリーナーのBOXを外し、エンジンからの温風ダクトを外してキャブレターにたどり着きます。

アクセルワイヤーとキャブの弁体・ニードル、そしてガソリンとオイルのホースを外しました。

電気のコネクタも外しました。

キャブレターとインテークマニホールドの固定は、ガスケットの所に見えるボルト2本で、1本はマニホー

ルドの向こう側の長いボルトです。

ガスケットの下部の切れ込みから右周りに見えるガスケットの白っぽい部分は、エンジンからの温風を

キャブレター内に導入する経路がキャブレター側フランジ面にあります。アイシング防止かな?

(この経路は、空気をフィルターを通さずエンジンへ吸い込むんです!)

外すと

フロートやジェットを外した所、特に異常はありません。

詰まっているところを見つけました。下の写真のパイプの穴です。

電動チョークとでも言うのでしょうか、電気式の冷間作動弁だと思うのですが、

下の写真の電動弁の下部のジェットにつながっているパイプが完全に詰まっていました。

元通り組み立てて、さー 一発始動!と思いきや、分解したせいでガソリンが空っぽになったので

しばらくセルを回してようやく掛かりました。その後どうなったか、・・・。

快調でした。2年を経過し、しばらく使っていなかったバイクに久しぶりに乗ってみるとかかりが悪かった。

思い出しながら再度キャブレターを分解し、フロート室下部の上記の電磁弁部分にガソリンを

供給する(真鍮製の)小さな穴に詰まりを発見し、清掃しました。

今度は間違いなくセル1発、キックでも簡単に始動します。 07.08.15追記

そうそう、先日フロントのディスクパッドも交換しました。

いつの間にか、残りが少なくなっていました。

タイヤが付いたまま作業が出来るのですが、

パッドの交換作業そのものは車の方が簡単ですね。

Dioではパッドの穴を貫通している2本のボルトも外さなければなりません。

ブレーキディスクも既にかなり磨耗が進行しており、段差を生じています。

パッドの脱着の際に引っかかり、作業性が悪いです。

交換作業の時、世間はお盆休みだったので、純正パッドが手に入らずデイトナのゴールデンパッドを

購入しました。良く効くハズですが、古いディスクになじんでないので、今ひとつ効果がわかりません。

水洗トイレのロータンクの水が、いつまでもチョロチョロ。

主な原因は2つあります。1.便器内にいつも少しずつ水が流れている場合には、鎖によって引上げられるロータンクの底の

黒いゴム栓(フロート弁)が痛んでいます。

この場合は、部品さえあれば比較的簡単に交換できます。

壁のアングル止水栓を締めて、タンク内の古いゴム栓を新品に交換し、鎖の長さを調節する。

(劣化したゴムで手が真っ黒になりますが) そして止水栓を緩め水量を調節する。2.便器内の水は一旦止まり、しばらくしてもタンク内部の給水が完全に止まらない場合は、

ロータンク内のボールタップが不良です。今回はボールタップが不良でした。

まず最初はボールタップ内部のパッキンを交換してみました。でも、結果は芳しくありません。

(後で確認した所、パッキンの当たり面はキズが入ってガタガタになっていました)

そこで、ホームセンターでボールタップ本体を探しましたが、手洗管付き用と、手洗管無し用が

1種類ずつしかありませんでした。

うちのは手洗管付きですが、接続部の形状がまったく違います。ほかを探すとか水道材料屋へ

行けば適切なものがあるのでしょうが、手洗管無しのものを買って古いボールタップの部品と

組み合わせることにしました。

下の写真の左が古い物ですが、下の浮き玉と写真左の部黒っぽい部品を右の物に移し変えます。

元のボールタップはTOTO製、新しいものはホームセンター御用達のカクダイです。

さすがJIS規格品。ほとんど同じ寸法で作られています。

作業を進めるうち、古い手洗管へつながるパイプが根元からコロっと折れてしまいました。

やっぱり! 予想はしてましたが、当地の水道水は脱亜鉛腐食を起こしやすく、黄銅製の物は亜鉛

が抜けて非常にもろくなってしまいます。

洗浄管へつながるパイプは、エポキシパテを錬って抱き込むように固定・補強しました。水道の修繕をするときは、本来の交換部品以外に必ず何か別のものが壊れるなど、伏兵がいて、

けっこう手ごわいものです。

時間に余裕がある日に、家族のトイレを先に済ませてもらってあせらずやるのが肝心ですね。

平日なら業者相手の水道工事材料店も開いてますし安心ですが、休日はホームセンターが頼りです。

昨年は都合で年賀状印刷の出番がなかった、購入後6年以上経過のエプソンPM-800Cですが、

使用中にエラーで停止することが頻発して、ハガキを2枚無駄にしました。

数枚印字すると予告なく止まることを繰り返し、買い替えも覚悟しました。

症状としては、ヘッド移動の音が軽快ではなく重苦しい。

インクジェットヘッドのガイドレール(丸い棒状のもの)を見てみると、黒く粘りのあるものが付いている。

黒インクか?モリブデン入りのグリスだろうか?新品の状態で観察していないのでわからない。

一度ふき取ってみるとプリンタの動きが変わった。でも、しばらくすると音が大きくなって異常停止。

そこで、ガイドレールにクレのスプレーグリスを付けてみた。調子が良くなったと思ったが、翌日使うと

また不調。

またふき取って、今度はシリコンオイル(スプレー)を少し付けてみた。これは調子がいいようだ。

シリコンオイルだけでは長持ちするかどうかわからないので、シリコングリスをほんの少し付けてみた。

低温で粘っているなら、シリコングリスは余計かもしれないので、油切れか低温時の不調か、しばらく

様子をみてみることにした。高機能の新型が安くて買い換えることも考えたが、多少のメンテナンスで復活するなら、もう少し延命

させてみようと思う。

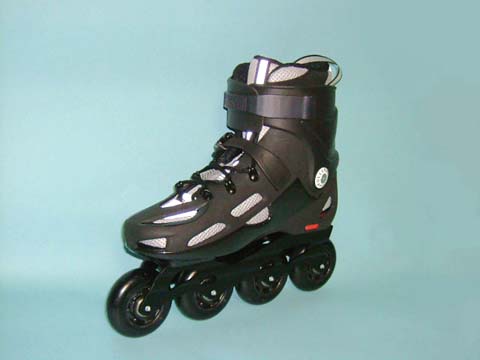

以前から使っているインラインスケート(サロモン ディフレクター2)が古くなったので、ローラーブレード社1.シェルを加熱して変形させる。

の TWISTER 2 PRO 2006年モデルを購入しました。

予約注文だと通常価格より安く買えるため、現物確認をせずに注文したわけです。

通販サイト J-sk8 のページより私はもともと、土踏まずの上の骨が異常に出っ張っているのです。スキーブーツを買うときもいつもその

部分の「当たり」が無いものを探しまくって、スポーツ用品店の店員にいつも「冷やかし客」と白い目で

見られます。

結局、あたりの少ないモデルはかなりの上級モデルにたまたま存在するため、デザインや色の好みとは

関係なく、結構派手な色のモデルを購入することになります。

この骨は外脛骨とか副舟状骨と言い、アクセサリーボーンとか過剰骨とも言われる骨で、日本人の

10〜20%に見られる正常変異(進化?)だそうです。(つまり、10人に1人は同じ悩みがあるはず)ツイスターを履いてみての第一印象は、痛い。硬い。

今回の、ツイスターは予想通り骨の出っ張りに当たります。

履けない靴は燃えないごみと同じです。(金属が多いので燃えるごみには出せません)ということで、新品のインラインスケートを改造します。

いろいろ試行錯誤の結果、次のことを行いました。

履いたままドライヤーで加熱すると、多少楽になります。でも冷えると硬くなるためか、2.くるぶしに近いベルトの取付け位置を移動させる。

あまり効果がありませんでした。ブーツのインナーを取外して、シェルの「当たり」のある付近の内側につっかい棒のように木片を入れて押出し

ドライヤーで加熱して変形させましたが、時間ががかる割にあまり大きく変形しません。

そこで、カセット式のガスバーナーの直火で熱して変形させて見ました。

直火を当てる時間はほんの一瞬で、何回かに分けて加熱します。やっているうちにだんだんと大胆になり

直火を当てすぎると下のようになります。梨地の部分も表面が溶けると「ツヤあり」になってしまいます。

シェルを変形させていくうち、一番出っ張っている部分はベルトの取付け位置付近にくることがわかりました。3.シェルの厚い部分を削って薄くする。(剛性を下げる)

変形させる上での自由度を確保し、痛みのポイントにベルトの張力がかからないよう、ベルトを外してみました。

ベルトを内側へ取外し、中央の細く角ばった穴。

締め付け点が減って、ちょっと間抜けな改造になるので、やっぱりベルトをつけることにしました。元のベルトの線上に取付け穴を開けます。

鉛筆で開口の位置と形をけがいて、中心線に合わせ釘先で位置を決め、幅より少し細めのドリルで穴あけ、

ニッパーで穴をつないで、カッターナイフで仕上げる。

まー、こんなもんでしょう。

カタログの写真との違いが判りますね。

シェルの外からハンマーで叩くと、「当たり」の有る場所を叩いた場合に痛みが走ります。

こうやってけっこう大胆にシェルを膨らましたのに、なぜか、まだ痛いのです。なぜか?やっぱり骨が突出しているので完全に当たりをなくすことは出来ないようです。

シェルの剛性が高く、当たってもほとんど変形せず力が逃げないのも原因の1つでしょう。

なぜかこの「当たり」の部分より下は、一段とシェルが分厚くなっていますのでヤスリで薄くします。

木工用ヤスリで荒削り、サンドペーパーで仕上げる。

#1000で擦ってもピカピカにはなりませんが、まだ開発途上ですので、とりあえずこんなものでしょう。

結果は、気のせいかも知れませんが楽になりました。

これでダメなら、この部分に丸い大穴を開けようと考えていたのですが、とリあえずOKとします。

4.フレームの左右位置を調整する。(改造とは言えませんが)

購入時の状態で普通に立つと、アウトエッジ気味になります。

もともとO脚気味なので、仕方ないのかもしれません。

試しにフレームを外側にずらしてみると、インエッジ気味になります。

フラットに立てる位置を探して固定すると、足首の角度が楽になり、「当たり」がほとんどなくなりました。サロモンでは、フレームはもとから少し外側についていたように思います。でも調整は出来ませんでした。

ツイスターでは調整できるのはいいのですが、けっこう微妙です。

あと、インソールを交換しました。ホームセンターに売っている、安いソルボライトに。5.シェルに穴をあけました。

これまでの改造の結果、滑りやすくはなったのですが、2時間以上滑っていると例の骨の所が痛くなって6.まとめ

きます。最後の手段として、シェルに穴をあけました。上の写真と比べると良くわかります。

まず最初は痛いところ付近に印を付け、ドリルで下穴をあけ、太目のドリルで穴を大きくし、

リーマーでさらに拡大し、シャーシパンチで丸穴をあけました。

昔々、中学生の頃、真空管のソケット穴をアルミシャシーにあけた方法と同じ、工具も同じです。

結果は・・・ なかなか良い感じです。

1.〜5.の全てにそれなりの効果は有りました。効果が大きかったのは 1.の加熱変形と 5.の

穴あけ加工でした。

もう1つの方法として効果がありそうなのがインナーブーツの交換です。上記の改造の途中で古い

ローラーブレードのインナーブーツと入替えてみたところ 痛みがほとんど消えました。でもブーツの

深さが全く違い 非常に見苦しくなるのでやめました。

アグレッシブ用のインナーブーツが市販されているので、試してみるのも良いと思っています。

私はウイルコムPHSを使っています。理由はいろいろありますが遠くへ行かない限り快適です。

昨年末に新機種WX310SAに替えて3ヶ月経ったころ、アスファルトの上に落としました。

打ち所が悪かったのか次のように壊れました。

1.背面液晶が全く表示しなくなった。

2.折りたたんでもしばらくメイン液晶のバックライトが消えない。故障の症状は、折りたたんでも電気的には折りたたみの状態になっていないことが判明。

へそのような突起が押すフリップ閉状態の検知スイッチはどこか、と探してみたが、ありません。

WX310SAにはフリップ閉のスイッチがない。直すにも、どこを直せば良いか見当が付かない。

修理に出しても落下したときのキズが付いていて有償だろう、しばらく使えなくなるし、

というわけで、不便ながらそのまま使っていました。直すぞ!、とある日思い立ちキーボードの有る本体側を分解して見ました。

隠しネジは4隅にありました。+とかトルクス型ではなく Y型のビスでした。

いくら眺めてもフリップの開閉で動く部品は見当たりません。ヒンジ付近にも見当たりません。

液晶画面側は隠しネジが見当たりません。一旦修理をあきらめました。

でも、数日後、職場の昼休みに液晶以外のプラスチック板をめくってみると、Yネジがありました。

家で無理矢理プラスチック板をめくると、と、キズだらけになってしまいました。もう人前に出せません。

強すぎる両面テープが・・・。昼休みの時は体温で暖まっていたが、家では冷え切っていた状態でした。

ドライヤーか何かで暖めてからめくったら、こんなことにはならなかったはず。

で、その結果、開いた液晶側はこうなっています。

いくら眺めてもフリップの開閉で動く部品は見当たりません。ヒンジ付近にも見当たりません。

途方にくれていた所、なんかへん?な違和感の有る部分を発見しました。

これです。この部品は磁石です。裏面に両面テープが付いています。

本来はこう付くべきか、(写真はフリップを閉じた状態にしました)

電源を入れ確認してみると、背面液晶に表示が出ました。 ひさしぶり〜

大当たり、あたりです。ホール素子か何かの磁気センサーを使って、フリップとキーボードの接近を検知しているものと思います。

両面テープの接着力に比べ磁石が重く、衝撃で外れてもしかたがない。

同様のトラブルはインターネットの掲示板でもあって、設計がまずいのか、組立で手を抜いたのか。傷付いた液晶側のプラスチック板も下敷きと黒いフィルムを重ね貼りし、なんとか見苦しさを改善しました。

一件落着。

またまた、ノートパソコンが壊れました。東芝ダイナブッックEX1/524CMHです。家族が大学指定の品を買った

ものです。まだ2年しか使っていません。(2004年に購入)

右のヒンジ(蝶番)の部分が壊れて蓋を開け閉めするたびにバキバキと音がします。

分解してみると、ヒンジをカシメている部分が外れていました。

ヒンジの油切れが原因かもしれませんが、ダイキャストのやわな軽金属を少しカシメるだけのヒンジの構造は

おかしい。

実機の耐久試験を実施していないのでしょうか。設計不良のまま製品として売られていることに憤りを感じます。

同シリーズを買われた人に同情します。

私はクレーマーではありませんので自分で直します。 (当ページの東芝ダイナブック修理は3台目)

とはいえ、最初は簡単と思ったのですが、以下のようにバラバラにするハメになりました。

もし同じものが同じ症状の場合、メーカーに修理に出すことをお勧めします。

↑ 最初は接着剤で固めてみました。一度開け閉めしただけで外れました。

次は半田付けを試みましたが、ベースの金属はマグネシウム合金でしょうか?半田が全く付きません。

壊れた状態でしばらく使っていたため、カシメを元に戻すことは不可能です。

そこでボルト(ビス)・ナットを使ってみます。ビスを通す穴をあけるにはにドリルを裏側から使う必要があります。

工具を使うスペースと切削カスを払いのけるためにも、バラバラに解体します。↓

解体と再組立には慣れが必要ですね。よい子はマネをしないように。

私は思い切ってどんどんばらしました。シート状の電線が多くて閉口します。(コネクタの両端にロックがあります)

↑CPUです。ヒートシンクは、ヒートパイプでフィン部分を別の位置に付ける構造でした。

解体過程で取外したところです。シリコングリスはもう一度掻き寄せて使いました。

↑(中央上部)カシメの部分に裏からドリルで穴をあけ、3ミリのビスを使って固定しました。

削りカスがパソコン内に飛散しないように注意が必要。ビスのゆるみ止めは接着剤を使用。

右の写真でヒンジが汚く見えるのは、半田付けを試みた時のフラックスです。

ヒンジの回転部にはスプレーグリスを少々。組み立てなおして、とりあえず修理は完了。(最後にネジが3本余ります、^^;)

構造上かなり力がかかる部分なのでいつまで持つやら。(開閉回数を減らして使う)

次はもうダイナブックは買わんぞ。

でも富士通のヒートシンク詰まりもひどかったし、中国や台湾に作らせるにしても、最後は日本人の責任で

確認してくれよ。07.08.15追記 向って左側のヒンジ部分も同じように壊れました。左側はCPUのヒートシンクを取外す程度

の分解で、ビスを通す穴をあけることが出来ました。これでまた延命。

でも同じパソコンを買った人は、もう捨てているだろうな。

高速に乗る機会は少ないのですが、ETCの値段も下がってきたので自分で取り付けてみました。

購入は通販で、助成制度を活用し、セットアップまで済ませて送料込みで6000円未満でした。

三菱重工のMOBE-300という品物です。

電源とアンテナを接続すれば出来上がり。簡単といえば簡単ですが、夏の車内は暑く、狭くて

地獄のようなサウナ状態でした。

アンテナはフロントガラスの室内側で、左右方向の中央付近に水平もしくは少し前傾して付けるのが良いようです。

最短距離でアンテナを配置し接続するとこのようになります。(ケーブルはかなり余るので、巻いて置くしかありません)

アーマーオールなどで拭いた事があると両面テープが付きにくいので、アルコールでサッと一拭きしてから付けました。

ケーブルが空調パネルより出る部分を少しヤスリで削って、無理にケーブルを押さえないようにしました。

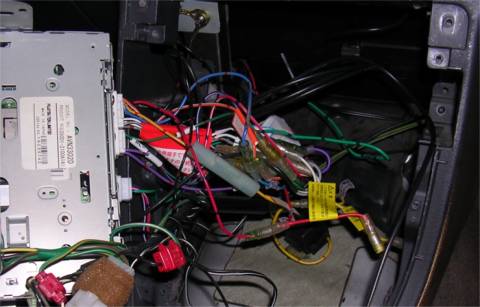

カーナビの裏はこのとおり配線が非常に乱雑になっていますが、ここから電源を取りました。

本体の取付け用ベースプレートです。普通は両面テープだけでつけるものでしょうが、多少段差のある場所なので

タッピングビスを併用しました。

この位置が良いかどうか、通常運転の際には全く足に当たる事はありません。しかし、万一の大事故の際に足に

ダメージを与えるか…、たぶん大丈夫でしょう。

今回の取り付け場所では、機器は裏向けなのでカードも裏向けに挿入する必要があります。使用結果について : 無事ゲートを通過できました。

☆BS・CSアンテナの取り付け他

プラズマテレビを買ったので、地上波デジタル、BS・CS110度が視聴可能になりました。

これまでのアンテナは、UHFアンテナ+40dBブースター+直列ユニット3箇所と、室内BSアンテナでした。

古い室内BSアンテナではBSデジタルはかろうじて映りますが実用に耐えません。そこで世間並みにBSアンテナを

屋外に設置することにしました。

屋外からのアンテナ線(同軸ケーブル)をUHFとBS・CSの共用とするには、UHFとBS・CSを混合するしかありません。

混合器+BS・CSブースターを買うか、UHF+BS・CSのブースターを買うかと思案したのですが、ここは奮発してUHF

+BS・CSブースターを買った方が配線がすっきりすると判断しました。

写真の機器は全て近所のホームセンターに売っていた日本アンテナ製です。

CSはCS110度とか言ってBSと同方向で周波数が少し高いだけで、同じ機器で受信できるようです。

接続はすべてF型接栓で、カッターナイフとペンチがあれば簡単に接続できます。

BS・CSアンテナの方向はポールの垂直を確認し仰角を大体合わせておけば、あとは室内アンテナと同じ方向

を向ければOKです。一発で映りました。家人に窓際でTVのレベルを見てもらって微調整しました。

CSを全て見るためには、アンテナ系統が全て2GHz+αまで対応している必要がありますが、範囲を外れている

から絶対ダメと言うものではありません。うちの直列ユニットは数年前に雷にやられ交換したので1.88GHz対応で

すが、特に支障ないようです。アナログBSのみ対応のDVDレコーダーを経由してCSを見ると、この場合はレベルの

低下がありました。UHFアナログTVがそれなりに映っていれば、地上波デジタルはよく映ります。(放送エリア内の話)

デジタル中継局の出力は現状ではアナログ波の1/10にもかかわらずです。ゴーストが全く無いので感動します。

遠方の県外の地上波デジタルが高出力で、同周波数であっても別々に受信が出来て、割り当てチャンネルも一緒

なので、いつの間にか県外のTVを見ていることがありました。放送内容の90%以上は同じなのですが、ローカル

ニュースや天気予報の範囲が違います。しかたないので、同一割り当てチャンネルの県外のチャンネルをスキップ

するよう設定しました。内容の重複はありますが地デジは12チャンネル全部埋まりました。UHFブースターを写真のものに変えると、結果としてアナログ地上波の映りが極端に悪くなってしまいました。

写真のブースターのUHF性能が悪かったためです。確かにゲインは28〜34dBと少ないですが、後にブースターを

入れても効果がありません。SN比が悪いのでしょう。

アナログTVやビデオがまだ現役のため、やむをえずUHFブースターは以前のものを再使用することにしました。

最近のブースター及びBS・CSアンテナの電源は直流15Vに統一されているので、電流容量さえあれば複数のもの

を接続することは可能です。ただし、同軸ケーブルに重畳する上での機器類の通電状況の確認が必要です。

写真のブースターのUHF入力側にはDC15Vの通電はありません。

出力側に通電型の混合器を付け、以前のUHFブースターに電源を供給しつつ、その出力を混合し、このブースターは

室内電源部とBS・CSのみの使用となりました。(ホームセンターで売ってる割には、高かったのにな〜)

☆風呂用給湯器まわりの修理

屋外の風呂給湯器まわりの漏水が発生しました。風呂のお湯を張ると外壁とその周辺が濡れてきます。

浴槽とガス給湯器を結ぶ追い焚き配管の浴槽側より漏水しているようです。

給湯器は2代目ですが追い焚き配管は工事して20年以上経ってますから、ゴム部品が劣化しているのでしょう。外壁を貫通する配管を修理するためには、給湯器が邪魔です。

給湯器を外すには、給湯配管、追い焚き配管、給水配管、ガス管、リモコン配線等を外す必要があります。

断水を気にせず時間をかけて工事するためには、給湯器の所で給水(水道)を止めなければなりません。

給水管を外すため手前のバルブを閉めると、・・・水が止まりません。バルブ(ゲート弁)が利かなくなっています。

バルブを交換するには、ねじ込みのためバルブを回転させる必要がありますが、すぐ横にはガス管があってバルブを

外すことが出来ません。仕方ないのでバルブの後に出っ張りの小さいコック(ボール弁)をつけました。

以降の接続は、ベンリ管と呼ばれるフレキシブルなものに変更します。

エイ、とばかり給湯器を外しました。

浴槽と給湯器間の追い焚き配管を外すため、外壁のカラー鉄板をはがし、コンクリートから配管をはつり出し・・・

浴槽から追い焚き配管が外れない。→リング状の金具を金鋸で管の内側から3分割に切って取外し。

ホームセンターで買ってきた配管セット(管そのものは古いものを使用)を取り付け。

管の位置を調整してレンガ片とモルタルで穴埋め。ホームセンターですぐ固まるモルタルを売っています。

これは助かります。でも冬なので硬化には多少時間がかかります。一息入れてから接続しました。

あとは、元通りに接続し、漏水がないこと。洗剤の希釈液でガス漏れチェックをしました。

なんと、直接触れていない所よりガス漏れがあることを発見。たしかに前から少しガスの臭いがありました。

点検してみると、ガス管のねじ込み部分に何も付いていません。レンチをかけると軽く廻ります。普通は液体ガスケット

かシールテープを使うでしょうが・・・これがプロの仕事?仮組みのまま?・・・ブツブツ。

シールテープを使いました。洗剤漏れチェック …OK。

(メタルフレキ接続部はエアコンの銅管フレアと同様の構造でガスケットは入ってませんでしたが、これは正常です)

給水管と給湯管に凍結防止保温材を巻き、転倒防止金具を取り付け、リモコンやら電源をつなぎ直して終了。給湯器の追い焚きは、自然循環式浴槽に合わせた太いパイプが付いていますが、強制循環式の配管は2重構造で

こんなに細い配管でした。

☆またまたまた、ノートパソコン修理

立ち上がりが遅くて、もう買換え間近と思っている我家のメイン機 富士通FMV NB15B ですが、ある日ふたを開けると

バキバキという音がしました。ヒンジのあたりを見ると、ビス(ネジ)の頭が2個ふたの隙間から出てきました。

ふたから液晶パネルを外してヒンジ付近を見ると、ビス(小ネジ)が2本破断し、ふたがヒンジの軸からはずれていました。

2.6mm(2.5mmかも)のビス2本では強度不足だったのでしょう。

現物を見れば、いかに構造的(力学的)な設計がされていないか情けなくなります。

このヒンジの軸は、液晶パネルがどの位置でも止まるよう非常に動きが渋く出来ています。軸をプライヤーで挟んでも

かなり力を入れないと回らないものです。

それに対して、てこの原理で力がもっとも大きくなる回転軸の中心付近で谷径2mmのネジ2本を縦に並べて緊結するのは、

折れてくださいと言っているようなもの。

ダメ度合いは、前に直した東芝のダイナブッックEX1/524CMHと同じくらい。1日に5回ふたを開け閉めするとして、365日で1825回、10年で18,250回になります。

耐久テストを行なうとして、2秒に1回開閉を行なえば、36,500秒の約10時間で済みます。どこまで過酷な条件設定をするか

は別として、この程度のテストもやっていないのでは?と疑問を感じます。

そういえば、購入後1年たたないうちに閉めたときふたを止めるフックが壊れました。使用上支障がないのでそのまま使って

いますが、メーカーはフックの耐久性もテストしていないの? と思います。その反面、ふたはダイキャストかな?思いのほかしっかりしたものでした。薄板をプレスと言うような安っぽいイメージを描い

ていたのですが予想外でした。(あえて強い力を加えるとどうなるかは分かりませんが)

折れたビスはこれです。大きく写っていますがネジの最大径が2.5mm程度です。繰返し応力で破断しています。

本体ふたに残っていた物はラジオペンチで外しました。挟んで傷だらけになるくらいの柔らかい材質のビスです。

このような所に使うなら、この形のものが市販されているかどうか知りませんが、SCM材などの高強度なビスを使うべき

でしょう。

正常な右側はこんな感じです。

ダイナブックを修理した時に余ったネジがピッタリでしたので、ネジの強度も気にせず使ってしまいました。

再び折れても、修理方法は分かっていますので。

修理完了。

戻 る

表紙に戻る