| 開業・未成・不認可を問わず宇都宮、大谷、鹿沼地区に数多くの大谷石等の石材運搬を主目的とした鉄軌道が建設、また計画された。 ■宇都宮軌道運輸 ・開業:明治30年 ・動力:人力 ・軌間:610mm ・大谷-西原町-材木町、西原町-鶴田 ・明治39年下野人車軌道を買収「宇都宮石材軌道」と改称 ■宇都宮石材軌道(石材専用鉄道) ・開業:大正4年 ・動力:蒸気機関車 ・鶴田-荒針・立岩 ■野州人車軌道 ・開業:明治32年 ・動力:人力 ・軌間:610mm ・戸祭-仁良塚-新里(芳原)、仁良塚-徳次郎 ・明治39年「宇都宮石材軌道」に買収される ■東武鉄道 ・昭和6年「宇都宮石材軌道」を吸収合併、人車軌道を含む全路線を継承 ・石材鉄道線(東武大谷線)、新鶴田-西川田を延長 ・翌年から軌道線を中心に不採算路線を逐次廃止 ・昭和39年に大谷線を廃止し、大谷石運搬を目的とする鉄軌道は消滅した。 ■大谷石材鉄道<未成線> ・大正中期会社設立(当初社名:多気鉄道) ・大正14年免許 ・動力:蒸気機関車 ・軌間:1067mm ・北宇都宮(宇都宮駅北西隣接)-立岩 後に立岩-大谷、立岩-今市、大谷-鹿沼を免許申請するが却下。 ・昭和12年免許失効。 ■野州鉄道<不認可線> ・昭和4年免許申請 ・動力:ガソリン機関車 ・軌間:762mm ・鹿沼-城山-国本、鹿沼-西大芦(古峰ヶ原) ・後に鹿沼-国本の申請は取り下げるが、昭和6年却下 。 その他に、この地域には、宇都宮電気軌道<宇都宮-城山-鹿沼 不認可>等の社名が見られる。 |

| このように、多くの公式記録にも鹿沼-大谷間の鉄軌道敷設が行われたことを明確に示すものは極めて少なく、鉄道省文書(公文書館所蔵)や県史や私有鉄道史上、廃線研究でもほとんど触れられていないのが実状であり、 とちレビ掲示板にもその存在を指摘される 書込みはあったものの実際の調査には至らなかった。しかしながら以下のような諸資料・現地調査から実際に軌道が存在したことを確信し調査に着手した。 |

<鹿沼-大谷間の軌道に関する記述がある資料> (達磨小僧調査2004.10.30現在) ■地形図(2万5千分の1):大谷ー鹿沼間「石材専用鉄道」 ・大正 4年測図 大正 6年11月30日発行 記載なし ・昭和 4年修正 昭和 7年 1月30日発行 記載あり ・昭和 4年修正 昭和22年 1月30日発行 記載あり 昭和29年 発行 記載なし(正式図暦なし) ・昭和39年改測 昭和41年 7月30日発行 記載なし ■大谷石材鉄道関係書類(栃木県史 近現代7、 鉄道省文書) ・大正15年資料中の予定線路図(1/5万)に「中野専用軌道」 として記載。 ・昭和2年の鹿沼延長申請に対する鉄道大臣あて栃木県知事具申に 「小林清一郎が許可を得たる専用軌道」と記載。 ・昭和5年6月21日の大谷地区内支線敷設免許進達に地形図(大谷)があり、 「石材専用鉄道」を「野州鉄道免許申請線」として記載。 ・昭和6年5月28日の鹿沼・今市・大谷地区内支線延長却下書類の中に 「中野軌道買収契約金 70,000円」と記載。 ■菊沢村会議事録(鹿沼市史 近現代1) ・大正12年11月13日 小林清一郎氏より10月6日付けで出願された石材運搬専用軌道 敷設のための栃窪・武子地内村道占有を有償(5年間 年100円)で許可する。 ・大正14年2月18日/27日 中野信吉(ママ 信吾が正と思われる)氏ならびに小林清一郎氏より1月9日 付けで出願された石材運搬専用軌道のための栃窪地内鶴巣の沼地借用を 村道占有期間と同ー期間内有償(年40円)で許可する。 ・大正14年10月19日/20日 小林清一郎氏の脱退を承認。 道路占有料の変更願出(内容不明)を承認。 ・昭和4年2月19日 道路占有、沼地借用継続を許可。 (道路:年240円、沼地年40円)なお、大正12年出願時の寄付願書 (総額不明)の残額640円を支払うことが条件。 ■かぬま郷土史散歩(柳田 芳男氏 平成3年) ・大正5年(ママ 15年の誤りか?)ごろ中野信吾氏により敷設された。 ・土地借入や採掘権取得が難航しようやく開業したが、粗悪な石を産出する 山だったこともあり2年余りで採掘を断念。 建設費5万円は無に帰した。 ■宇都宮市史(第7巻 近・現代) ・小林清一郎専用軌道と記載。 ・詳細は不明であるとして、上にも示した昭和2年の大谷石材鉄道関係書類への 記述から同年頃を開業・運転期間としている。 ■野州鉄道免許申請(鉄道省文書) ・昭和4年10月3日申請(出願者:中野信吾氏ほか6名) ・この申請時点で、鹿沼-城山-国本(5マイル32チェーン)は抹消の上、申請さ れている。(栃木県知事の進達では、同区間削除の上での再申請であることをう かがわせる。) ■昭和5年専用線一覧(トワイライトゾーンマニュアル11巻末付録) ・日光線 鹿沼駅 契約相手方:中野信吾 作業方法:省機関車、手押 作業キロ:0.3 種別:側線 と記載がある ・昭和5年の前版大正12年及び後版昭和22年に記載はない。 |

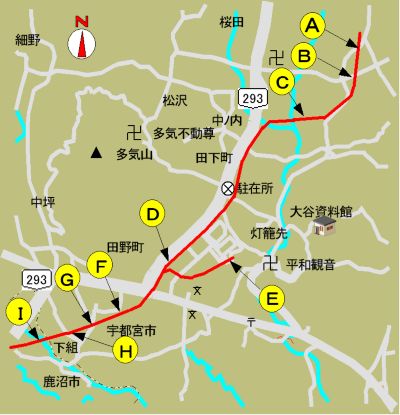

| <路線図>(陸測部地形図より) ■国本-栃窪付近  |

■栃窪-鹿沼 地図から読み取った路線延長 本線:約8700m 支線:約700m |

| 2004年10月31日現在 ■運行期間■軌間■動力■車輌の形式出所/行き先■運転状況 等については判明していない。 さらなる資料調査・現地聞き取りが必要と考えている。 なお、国土交通省が公開している昭和49年度の航空写真では、上のK地点からP地点にかけて途切れ途切れに微かな痕跡を見ることができる。 |

|

<A地点> 岩原町の軌道終点と思われる箇所。 現在は、廃車置場と化しているが、かつては採石が行われていたものと思われる。実際、すぐ北隣では現在でも採石が行われているようだった。 |

| <A地点> 終点からわずかに進んだ箇所で道路西側へ出る。森の中には、ルートに沿って思わせぶりな土盛がある。 (起点=鹿沼方を見る) |

|

|

<B地点> 軌道ルートが上の森を抜け出てきたと思われる場所。周辺には、採掘された大谷石が草に埋もれて大量に堆積している。この軌道との関連は不明。 (終点=採石場方を見る) |

| <B地点> 上の写真の反対側を見ると小径が伸びており、地元の人からはガソリン道と呼ばれている。この先、軌道は一旦道路に吸収される。この付近にも大量の大谷石堆積が見られる。 (起点方を見る) |

|

|

<C地点> 道路から離れ再び小径になる。 ここもガソリン道と呼ばれている。 (起点方を見る) |

| <C地点> この付近で2回川を渡るが、かつては鉄橋跡や軌道跡の小径があったという。耕地整理によりこれらは失われたとのこと。軌道ルートは、この先、国道293号線に沿う形で多気山の東側を抜けていた。ちょっとした峠越となり、軌道には隧道があったという。 (終点方を見る 正面が上写真の場所) |

|

|

<D地点> 支線分岐点付近から支線終点方を見る。支線は新興住宅地の東側外周の沿って延びていた。 |

| <E地点> 支線終点から分岐点方を見る。終点は、住宅地の調整池付近と思われる。 |

|

|

<F地点> 大谷街道を越えて小高い丘へのアプローチとなる場所。かつては、築堤で高度を稼いでいたが、戦後撤去されたという。 (終点方を見る) |

| <G地点> F地点からかなり高度を稼いでいる。軌道は正面やや左側から伸びていたはずだ。この写真の後で丘を越える。かつては切り通しがあったそうだが、今は埋め戻されてその様子を偲ぶこともできない。 (終点方を見る) |

|

|

<H地点> 丘を越えると今度は急な下りで、赤川と呼ばれる河へ向かう。右の小径がほぼ、軌道ルートに沿っている。 (終点方を見る) |

| <I地点> 赤川の架橋地点と思われる場所。何の痕跡もない。起点側は、住宅地化。 (画面右が終点方) |

|

|

<J地点> 等持院(左の白壁)という寺院の敷地をかすめて小さな川を渡る。河川改修が進んでおり、痕跡を発見することはできなかった。この先、ルートは田畑と化している。 (終点方を見る) |

| <K地点> 栃窪溜手前で軌道ルートと一致するダートが現れる。この道を進むと栃窪溜へ至る。 (起点方を見る) |

|

|

<L地点> 栃窪溜北岸の軌道ルートと思われる位置。数年前の改修時、遺構が現れたという。 (起点方を見る) |

| <L地点> 上を少し起点側へ進んだところ。(溜池西端付近) (起点方を見る) |

|

|

<M地点> L地点の道が突き当たるとその先は、かすかに切り通しとなっていることがわかる森に入る。長さは200mくらい。地元の人に聞いてそれとわかる。 (起点方を見る) |

| <N地点> 上の森を抜けると、ルートはうっそうとした竹やぶの中へ向かう。軌道跡は判然としない。N地点-O地点間にはルートのすぐそばに石材加工工場がある。 (起点方を見る) |

|

|

<O地点> 次第に鹿沼の市街地が近づく。ものすごい藪が細長く残り、軌道跡と思われる。ここから西に軌道跡を発見することはできなかった。 (終点方を見る) |

| <P地点> 新興住宅地の中の武子川を渡った箇所。現在は、希望橋と呼ばれる橋が架かっている。もちろん遺構は何もない。路線中で最大規模の架橋が行われていた箇所と考えられる。橋は、手前から正面向かい河に対して斜めに掛けられていたようだ。 (終点方を見る) |

|

|

<Q地点> 起点があったと思われる箇所。 左が日光線で、後方が鹿沼駅となる。 前述の様に、かつては、鹿沼駅構内から専用側線が延びていた。 (終点方を見る) |

![]()

|

空想歴史小説 「大谷ー鹿沼 石材ルート」 by 達磨小僧 |

トップページに戻る

【お願い】本サイトはフレーム構成です。

フレーム表示されていない場合は

上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る

作成 2004.10.25~11.6

写真撮影 2004.10.2,9,23

Copyright (C) 2004 Daruma-Kozo. All Rights Reserved