![]()

| 野州人車軌道は、明治32年(1899)2月17日に戸祭−新里(芳原)間に開通した軌間610mmの人力を動力とする軌道線である。本軌道は、新里地区にて産出される花崗岩の運搬を目的として設立されたが、沿線住民の要請に応える形で、開業後まもなく旅客輸送も開始した。やがて、徳次郎地区への延長も行われ、仁良塚付近から分岐して明治36年(1903)には、下徳次郎に到達した。 ■一方、明治30年(1897)に西原町(現在の桜2丁目交差点、関東財務局付近)−大谷地区(荒針)へ人車路線を開設していた宇都宮軌道運輸は、明治39年(1906)2月、経営状態の安定しなかった野州人車軌道を買収し、宇都宮石材軌道株式会社と改めた。これによりすでに宇都宮軌道運輸が延伸していた西原町−鶴田,西原町−材木町の区間および買収区間との連絡線(西原町−戸祭)加え30Kmに及ぶ人車軌道ネットワークが形成された。 ■大正2年(1913)には、鶴田−荒針間に1067mm軌間の専用鉄道を敷設した。 ■昭和に入ると自動車の台頭や沿線からの軌道撤去運動になどにより人車区間は窮地に立たされた。同社は、旅客輸送に「自動トロ」と称する小型ガソリン動車を導入し挽回を図るが事態は好転せず、折から宇都宮へ路線を伸ばしてきた東武鉄道に吸収合併されるに至った。 ■東武鉄道は、即座に不採算な人車区間整理に着手し、旧野州人車軌道の区間は、昭和7年(1932)に廃止された。廃止時の延長キロは 西原町−徳次郎 10.5km 仁良塚−芳原 3.5km であった。 |

![]()

| 廃線より70年を経ているが、今なお、路線跡に沿って廃線時の事業者であった東武鉄道が管理する「細長い土地」を数箇所で見ることができる。そのうち達磨小僧が確認している箇所を紹介する。 |

|

|

A地点 新里街道をろまんちっく村から宇都宮方面に向かうと程なく写真のような情景が右手に見える。 |

| A地点 枕木の柵に囲まれた細長い土地。奥が宇都宮市内方面。軌道の痕跡はまったくないが、軌道跡である可能性が高い。 |

|

|

A地点 東武鉄道の管理地であることを示す看板が転がっていた。 |

| B地点 A地点の空き地は、倉庫のような建物にぶつかってとごれるが、その延長線上に幅員の狭い道路が現れる。 |

|

|

B地点の先(仁良塚方) 道はやがてあぜ道になり、小川に突き当たる。 |

B地点の先(仁良塚方) その小川には藪に埋もれるように石造りの橋台が残っている。 (2画像追加 2006.5.12 撮影 2005.11.6) |

|

|

C地点 B地点の延長上にあたるのか否かは判然としないが、再び東武鉄道管理の細長い空き地が現れる。地元の人の話では、このあたりには付近の石切り場への支線があったらしい。 |

| D地点 徳次郎方面への分岐があった仁良塚をすぎて宇都宮市内に向かうと細谷町で三度目の東武鉄道管理地に出会う。 この写真は、らいらいさんのご好意により掲載しています。 |

|

|

D地点 この写真は、らいらいさんのご好意により掲載しています。 |

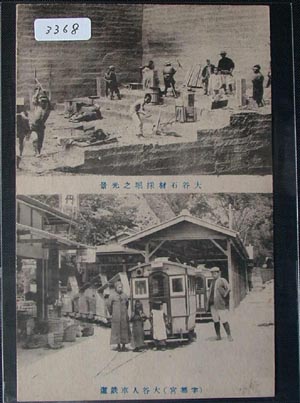

| 当時の様子を偲ぶよすがに絵葉書を1枚紹介する。 |

所蔵:Nao−S氏 |

トップページに戻る

【お願い】本サイトはフレーム構成です。

フレーム表示されていない場合は

上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る

更新 2006.5.14

作成 2004.5.17

写真撮影 2003.4.13、2005.11.6(作者撮影分)

Copyright (C) 2006 Daruma-Kozo. All Rights Reserved