まずは特性をまとめてご覧いただくため、それぞれに関するコメントは、このページの下の方にあります。

SUMIKO Starling SUMIKO Starling

Van den Hul MC-10S Van den Hul MC-10S

Denon DL-103 Denon DL-103

オーディオテクニカ AT-Art9XA オーディオテクニカ AT-Art9XA

Ortofon 2M Blue (オフィス用) Ortofon 2M Blue (オフィス用)

Ortofon 2M Bronze(オフィス用) Ortofon 2M Bronze(オフィス用)

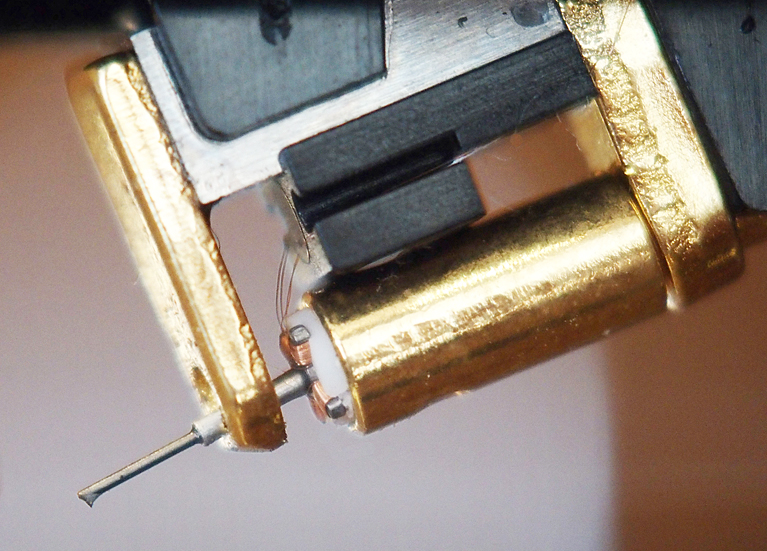

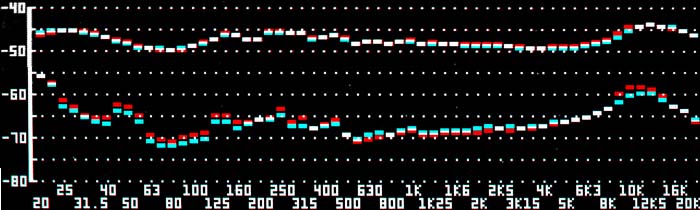

SUMIKO Starling

周波数特性が非常にフラット、クロストークは-30dB。特に、その-30dBを維持する帯域が広く、非常に優秀。

音も自然で、力強く、高域も繊細。非の打ちどころのないカートリッジ。アジマスの調整が使用上のポイントです。「シェルが水平」程度では、この特性にはたどり着けません。あまりに高忠実であるがゆえ、高域に違和感がある初期のデジタル録音(の一部)には適さないことが稀にあります。

フォノイコは、計測時はフェーズテックEA-3II、現在は EAR Phonobox を使用。

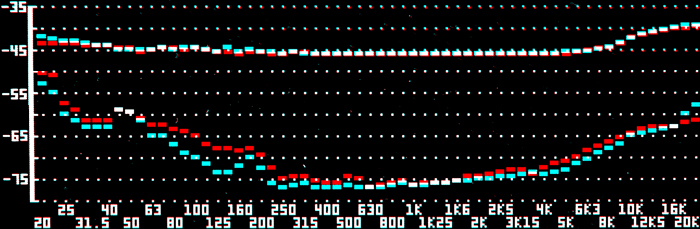

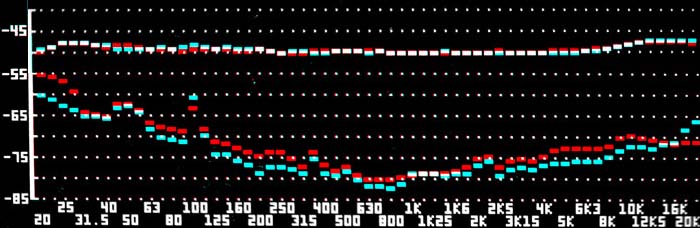

バンデンハル(VDH) MC-10S

SはSpecialの意味で本来は受注生産。周波数特性はDL-103に似た右下がり。クロストークは、最高で-28dBと、ややカタログ値に及ばないのですが、高域の分離感はStarlingを超えることもあります。クロストークの左右バランスが極めて良いのが特徴的。非常によい個体に当たった可能性を否定はできませんが、製造精度が高いとは確実に言えそう。音は、Starlingより若干おとなしい高域で、Starlingが不得意とする分野をカバーします。またボーカルものは、Starlingでも不満なしですが、聴き比べると、優劣ではなく、MC-10Sがしっくりくることが多いです。毎回、どっちで聴くか迷うのも、オーディオの醍醐味かも。

フォノイコは、Octave EQ.2を使用

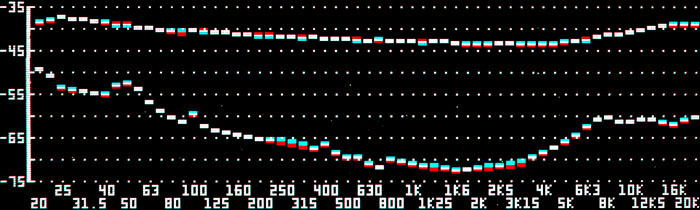

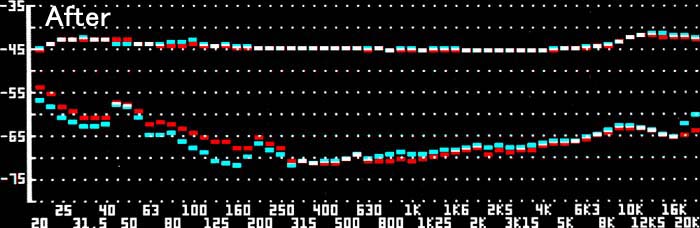

Denon DL-103

滑らかな右下がりの周波数特性でクロストークは定格値-25dBを楽々超える-30dBを達成。まさに、これが基準と思える素直な音で、どんなレコードもうまく鳴らす。チャンネル分離感は高いが、音像は意外と大きい。すべて普通であることが素晴らしい。5万円以下と安いが、出力は0.3mVと小さいので、結構高級なフォノイコライザをおごらないと真価は発揮されないかも。

DL-103から同じ路線でアップグレードしたければ、VDH MC-10Sを推奨。ぜんぜん違う圧倒的高性能を求めるなら、Starling。

フォノイコは、Octave EQ.2を使用

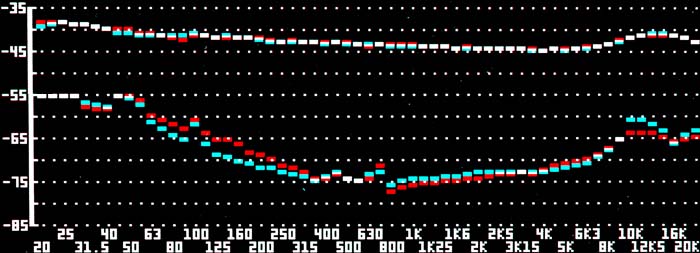

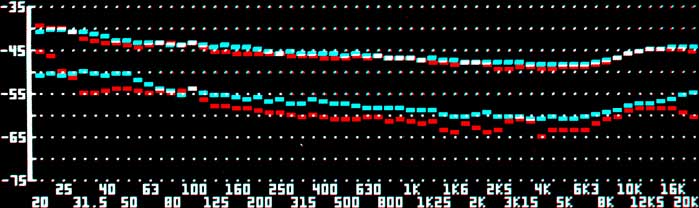

Audio Technica AT-Art9XA

空芯コイルが特長のAT-Art9XAは、やはりS/N比で損。また、アジマスを調整してもクロストーク-20dBと、カタログ値-30dBには遠く届きません。音を聴くとそんなに不満があるわけではないのですが、驚かされるすごさはあまりない。低域はStarlingやMC-10Specialに比べるとやや弱く、「空芯」に期待した高域の繊細感でも、StarlingやMC-10

Specialほどではないので、うちではあまり出番がないです。

フォノイコは、Octave EQ.2を使用

Ortofon 2M blue(オフィス用)

オフィスで気楽に聴くために導入した格安機材の中のフォノカートリッジですので、Denon DP-300f(約2万円)に内蔵のフォノイコライザで再生して計測しています。それなのにこの性能。フラットな周波数特性と、600Hz〜800Hzで-30dBを達成するクロストーク特性。これが2万円ちょっとで買えるなんて、実にお買い得なカートリッジです。特性だけ見ると、Starling並かと思いますが、それはさすがに考えが甘い。自宅の大型システムで聞くと、音の差は高域で特に大きい。ただし、それは20万円超のカートリッジと比較しての話なのを忘れてはいけない。2M

Blueは、断然お買い得です。低域がフラットなので、小型システムでは低域をブーストしないと不足と感じるかもしれないです。

クロストークの100Hzに見えるピークは内蔵フォノイコライザのハムです。これはDP-300fのコストからして、やむを得ないです。

Ortofon 2M bronze(オフィス用)

オフィス用機材のフォノカートリッジをBlueからアップグレードしました。こちらは、メインシステムのトーレンス TD-126MKIII + Octave

EQ.2 で、アジマスを調整してから計測しています。特性上は、Blueと非常に近い。クロストーク特性がBlueのほうが若干よく見えますが、そうはいっても、-25dBは楽々クリアです。特性上は似ていても、音は決して同じではなく、高域が結構異なります。無理のない自然な高域で、非常に深みのある美音です。Blueも非常によいカートリッジですが、Bronzeと聴き比べると、どちらが高級かは、全く迷う余地はないです。むしろ、特性上の差が見えないのが不思議でした。ひずみなどの差があるのでしょう。

番外編

Ortofon MC-Q30S (アジマス未調整)

聴いていると、低音が出てそんなに悪い音には思わないのですが、計測してチャンネルセパレーションの悪さに驚きました。これが個性と言えばそうかもですが、確かに音は中央によってしまう傾向がある。アジマスを微調整すると、左右とも-15dBくらいまでにたどり着ける可能性がありますが、ちょっとその元気が出ませんでした。低域から高域まで、同じチャンネルセパレーションなのが、しいて言えばよい点。

(2020年7月)

|