MC-30ωの後継機にふさわしい重厚な音

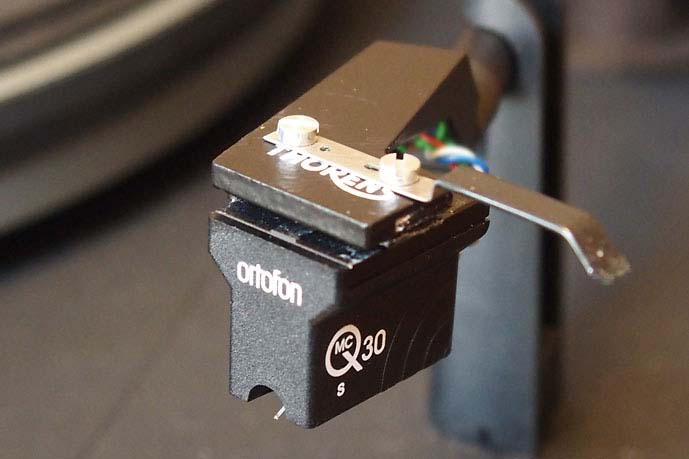

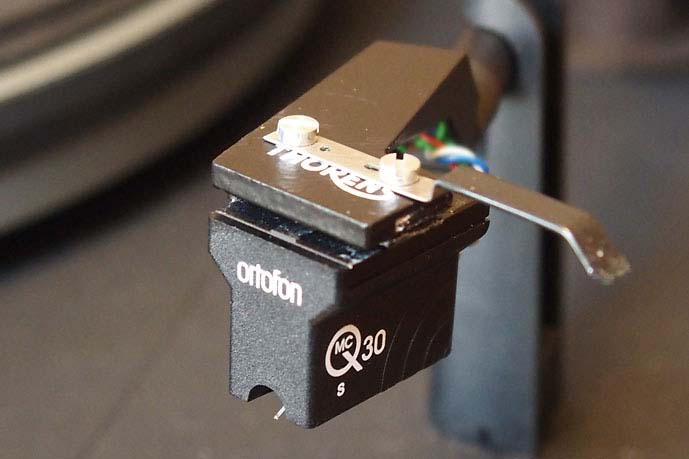

オルトフォンMC-30ωの後継として、MC-Q30Sを導入してみました。

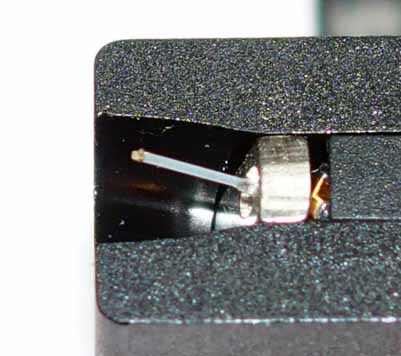

SUMIKO Starling(ボロンカンチレバー+マイクロリッジ針)に対して、MC-Q30Sは、サファイヤカンチレバー+シバタ針。その違いをどうしても聞いてみたくなったのでした。

これがサファイヤ・カンチレバー。ちょっと青いのがわかります。加工精度も素晴らしいですね。

MC-Q30Sは、ボロンカンチレバーで登場した初代MC-Q30のマイナーチェンジ版です。Sになっての再デビューが地味だったからなのか、国内も海外も、MC-Q30Sのレビューはあまり見かけず、MC-Q30が多いです。Sになる前のレビューでは、「低域がタイト(つまり出ない)」という評価が意外と多く、低域が強力なMC-30ωとはぜんぜん違うのかなあ、と思っていました。

しかし、MC-Q30Sを聞いてみると、少なくとも低域は、MC-30ωと同等によく出て、音全体のイメージとしても、MC-30ωの後継機にふさわしい、低重心でオルトフォンらしい音です。

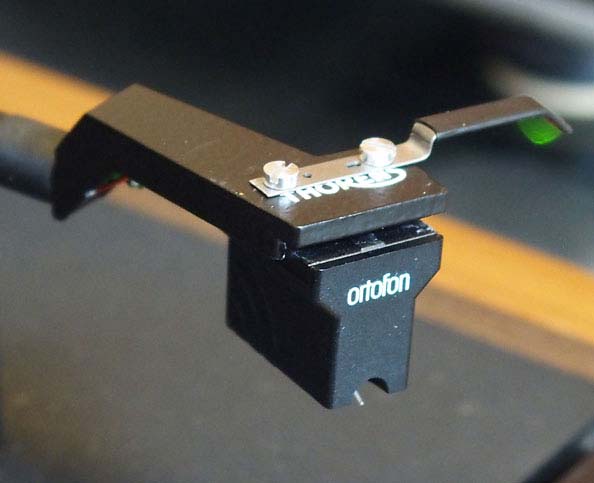

TD-126MkIIIのアームに付けたイメージは、このアーム専用の「コラボ品」かと思うほど、よく似あいます。

スケルトンのStarlingとは対極の、すっきり、スマートなデザイン。平面構成で。垂直面や直角が多いので、アジマスなどの調整も楽です。

低域以外の音ですが、フォノイコライザー(OCTAVEのEQ.2を使用)の負荷抵抗を、500Ωなどと高くして受けると、サファイヤカンチレバー+シバタ針というスペックから連想される通りのシャープな高域が聞こえます。ただ、私の好みは、やや優しい音になる200Ωがベストでした。

100Ωではなく、340オームでもなく、あくまで200Ω。62Ω〜500Ωの変化は、かなり敏感に思いました。

MC-Q30Sの音

低重心で、ボーカルもぐっと前に出ます。クラシックでのバイオリンの音も、Starlingとはまったく違う、色濃く滑らかな音。こっちの方がアナログらしい、という人もいるでしょう。分解能より低重心重視。ちょっとSPUの路線なのかも。

MC-Q30Sのデジタルキャリブレーション

テストレコードを用いて、周波数特性を計測し、左右偏差を補正します。

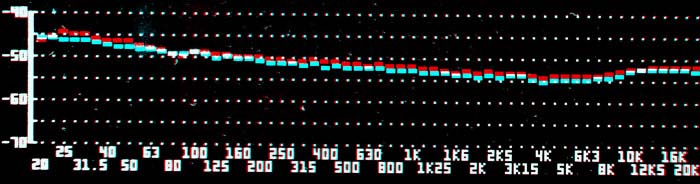

まず周波数特性は、低域重視の右下がりな特性。重心が低く、オルトフォンらしい音です。

63Hzから6.3kHzまでの主要部で見ると、630Hzを中心に低域は+3dB程度、高域は-3dBくらいの右下がり特性。いわゆる、低域が豊かな音の特性と言えます。

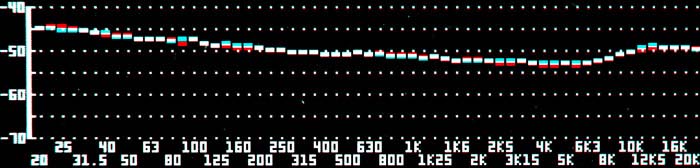

左右偏差も、カタログ値の通り1dB以内に収まっています。若干残るこの左右偏差をデジタルイコライザーDEQ2496で完全に補正します。いくらかの試行錯誤の後、たどり着いた補正後の特性は、以下です。

再生音を聴くと、定位がほんの少し左に(つまり正しい方に)シフトしたのがわかりました。

(2020年1月)

|