|

����������

�@�ȉ��ɂ́AJBL4344�̗l�X�Ȓ������o��DEQ2496�̐ݒ��ԂƁA���̌��ʂƂ���JBL4344

����o�Ă��鉹�̑��茋�ʂ��L�^���Ă����܂��B

�@�Ȃ��A2008�N11���A12�N���ɂ킽���Ďg���Ă���JBL4344�̃G�b�W�̎��������ɐs���āA�n�[�}���C���^�[�i�V���i���ɂē\��ւ��܂����B�G�b�W�������ɂ́A�_���p�[�A�R�[�������������Ă��܂��B�@����ɁA2013�N4���ɁA������̃z�[���̃_�C���t�����������܂����B�ȉ��̓����͂��̌�̂��̂ł�.�B

�_�C���t���������̋L�^��

�@ ������ꂪ�ŏI�ł͂Ȃ��A���t���_�ł̌����Ƃ��������������B���ʁA���Ȃ���������Ǝv���Ă��܂����A���ꂩ����Ȃɂ��ɋC�����āA�܂��i�����邩������܂���B

�@�Ȃ��A���̃V�X�e���ł́A�f�W�^���C�R���C�UDEQ2496�ɉ����AJBL4344�̃A�b�e�l�[�^�����킹�Ďg���Ȃ��璲�����Ă��܂��B

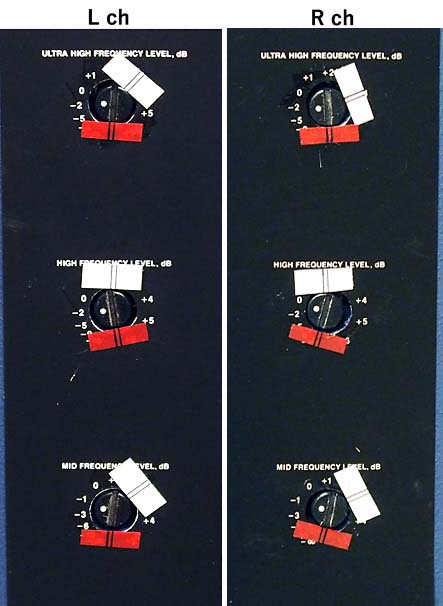

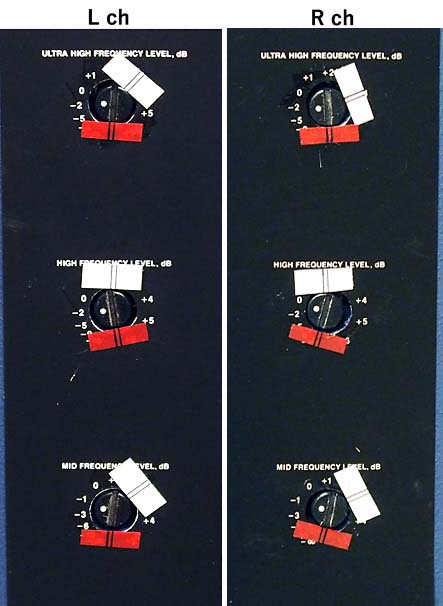

4344�̃A�b�e�l�[�^�[�|�W�V���������E�ňقȂ�܂����A�[���ȃq�������O�Ƒ���̌��ʌ��߂����̂ŁA����Ńo�����X���i�A�b�e�l�[�^�ʼn\�Ȕ͈͂ł́j���Ă��܂��B

DEQ2496�̐ݒ�ƃA�b�e�l�[�^�����J��Ԃ��ADEQ2496�̒����̍��E�����ŏ��ɂȂ�A�b�e�l�[�^�̈ʒu��T�������ʂƂȂ��Ă��܂��B

�@

���݂̎��g������

���A�b�e�l�[�^���������ɂ��JBL�S�R�S�S�̑f�����i�ȉ��APAA3�ɂ�鑪��j�B

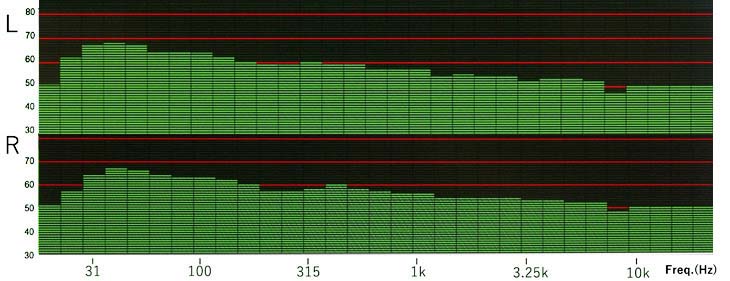

��DEQ2496�ŕ���Ă��Ȃ��i�a�k4344�̑f����

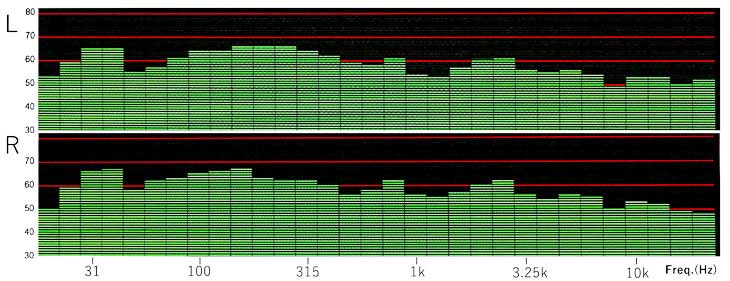

��DEQ2496��125Hz�ȏ���قڃt���b�g�ɂ�����ԁi2017�N3���j�B

�@�܂���DEQ2496��GEQ���g���AJBL4344����o�鉹�̎��g�����������E�Ƃ��t���b�g�ɂȂ�悤�Ɋe�ш��GEQ�p�����[�^�����E�ʂɒ������āA���E�����L�����Z�����܂��B�i�f�d�p�̃p�����[�^�͂��̌�ɋL�ځj

�@���̃t���b�g�����̓N���V�b�N���ɂ͓K���܂��A�t���b�g���o�R���Ē������邱�Ƃ��A���E�o�����X�̒����ɂ͋ߓ��ł��B�_�O���t��1�X�e�b�v��0.5dB�ɂȂ��Ă��܂��BRTA�i���A���^�C���A�i���C�U�j�̎��g�������́A0.5dB�O��͂ӂ���܂��̂ŁA��}�̏�Ԃ́A31�o���h�Ō������A�قڃt���b�g�Ǝv���Ă悢��ԁB

�Ȃ��A125Hz�ȉ��͂��łɃu�[�X�g����Ă���܂��B�t���b�g�ɂł��Ȃ��킯�ł͂���܂���B

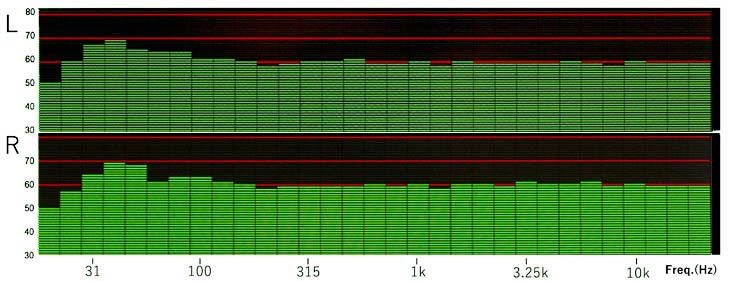

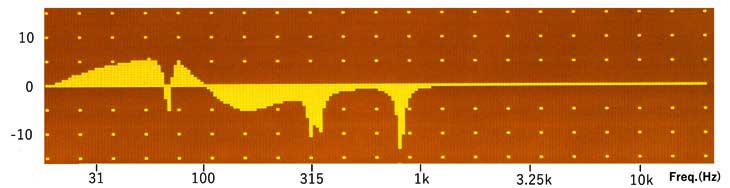

����L�̓�������A�E������̎��̏�p�����ɕ�������ʁi2017�N10���j

���g�������ɂ���

�@��p�Ƃ��Ă�������́A��}�̂悤�ɁA���Ȃ荶�E����������A�N���V�b�N�����Ƃ����E������̓����ł��B�Ȃ��A�|�b�v�X�Ȃǂ��Ƃ��́A���͑������Ƃ��������ɕύX���܂��B

�@���S�ɑΏ̂̕����ŕ����Ă���̂łȂ�����A�����܂ō��E�����낤���Ƃ́A�܂��l�����܂���B�����͕K�{���Ǝv���܂��B

���̏�p�����̓���

��8��Hz�t�߂������������Ă��܂��B�����JBL4344�̒�����z�[���ƍ���z�[���̊��Ŕ������Ă���AGEQ�ł͒����܂���B

��JBL4344�̑f�����ɂ���1.6kHz����2.5kHz�ɂ����Ă̂����̋}�㏸�́A���Ȃ�O�ꂵ�ĕ�������Ă��܂��B

�@����ɂ��AJBL�̃z�[���炵���������邱�Ƃ͂Ȃ��C�����܂��B

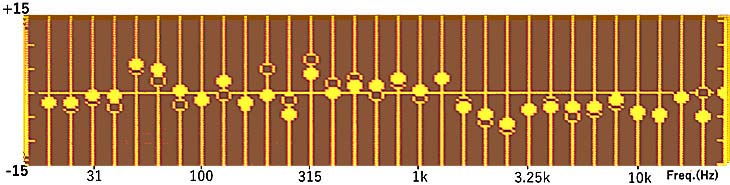

DEQ2496�̐ݒ��ԁi2017�N10���̏�ԁj

DEQ2496�ɂ��ẮADEQ2496�̃y�[�W���������������B

�@��L�̂悤�ȓ����邽�߂ɁA�ǂ̂悤�ȕ�������Ă��邩�A�ȉ��ɕ�p�����[�^�������܂��B

�@�O���t�B�b�N�E�C�R���C�U�[�iGEQ)�����Œ������邾���łȂ��A�p�����g���b�N�E�C�R���C�U�[�iPEQ)�Ƃ����A���S���g����1/60oct�Ԋu�i�قƂ�ǘA���ρj�ŕς����A�����o���h�������R�ɐݒ肵�Ă��̑����̔��������\�ȋ@�\�����p���܂��B

�@PEQ�ł́A�����̋��U�_���J�b�g���Ă��܂��B�����ɁA�}�b�L���g�b�V��C46�̃C�R���C�U�[�ł���Ă����ύX���A���ׂ�PEQ�ɒ������ڂ��܂����B

�ȉ��A���ɁAPEQ�̐ݒ�A�Ȃ�тɏ�p�����ł�GEQ�̐ݒ�i���E�A�����j�������܂��B

��PEQ�̓����i���U�_�J�b�g�ƃ}�b�L���g�b�V��C46�ł̕�̖͋[�j

��GEQ�̐ݒ�

PEQ�̐ݒ�

�@PEQ�̐ݒ�͍��E�œ����ł��B�����̋��Ȃǂ͍��E���ʂ̂͂��A�ƍl���邩��ł��B

�@�傫�Ȃ��˂�́A�}�b�L���g�b�V���b�S�U�ł̕�̖��c�ł��B�b�P�P�O�O�ɕς�������܂����P���Ă܂��B

�@�V���[�v�ȃo���h�p�X�ɂ��J�b�g�́A���_�̃s�[�N�J�b�g�ł��B

�@���M�@���g���āA�����̋��̂����A���Ɉ��e����������̂�T���o���APEQ�̎��g��������ɍ��킹�A1/10�������̋}�s�ȃo���h�p�X�ŃJ�b�g���܂��B�J�b�g�[���́A���̎��g���O��̉����X�L�������āA������ƒʉ߂ł���܂Ő�܂��B

�@���Ɉ��e��������s�[�N�Ƃ́F

�@�@�����̋����d�Ȃ��Ă��āA�₽��Ƒ傫��

�@�A���E�ňʑ����t�ł����������傫��

�@�B�Ȃ����A���̎��g�������E���Ƃ����特����������

�݂����Ȃ��̂ł��B�����悻1kHz�܂ł͈̔͂Œ��ׂ܂��B

�@����������������܂����A���낢��ƕ����Ă��������ɁA����A����͂Ƃ��ɂЂǂ��A�Ƃ����̂��킩���Ă��܂��B���̏ꍇ�́A���̂�����4�����Ă��܂��B

�@�s�[�N�Ƃ��Ă͖ڗ��̂ɁA���y���Ƃ��܂�e���Ȃ����̂�����܂��̂ŁA�ЂƂÂA�����Ȃ���Ԃ��Ă����܂��B

�@�������ƂɈႤ�̂ŁA�����̓|�C���g�������Ă��������ɂ����ł��B�������Č����Ƃ��Ă�����̂����邩������܂��B�Ƃɂ����A���Ԃ������ĒT���܂��B

�@�ʖڂ����ȋ�����������A���̕t�߂�PEQ��1/10oct�̃o���h�p�X�ŃJ�b�g���APEQ�̎��g����1/60oct�Âς��āA�s�[�N�����}������Ƃ����T���܂��B���͔��ɃV���[�v�ŁA����1/60���������g�������ꂽ�����ŁA���͑S���قȂ�A�œK�Ȏ��g���͂����킩��܂��B

�@�t�Ɍ����ADEQ2496��1/60oct�Ŏ��g���ρA1/10���������ŃV���[�v�ɃJ�b�g�ł���̂��A�����ł͂���߂ďd�v�Ȃ̂ł��B

�@���Ȃ݂ɁA�A�L���t�F�[�Y��DG58�́A1/6oct�����ɂ������g�����I�ׂ��A�o���h�p�X�̍ŒZ����1/6oct�ł��B����ł̓s�[�N�����𐳊m�ɂ��������Ƃ��ł������ɂȂ���ł��B���ꂪ�A����DG58�ɍs���Ȃ��ő�̗��R�ł��B�i���i�������Ƃ������͕ʂɂ��āA�ł����j�B

����71Hz�̃J�b�g�́A�����̏㉺�����̒�ݔg��1����ݔg�ƑO�������2����ݔg�������ɔ��������ύ��������g���ł��B������c���Ă����ƁA���S�̂ɏ\���ȃu�[�X�g���������Ƃ��A73Hz�������ٗl�ɑ傫�ȉ��ƂȂ�A�����ꂵ�����肩�A�V���h�A�Ȃǂ��т�т�U�����ď\���ȕ���s�\�B������V���[�v�J�b�g���邱�ƂŁA50Hz�ȉ��̒����܂Ńt���b�g�ɉ����o�����Ƃ��ł���悤�ȕ���\�ƂȂ�̂ł��B

������A�u�[�X�g�̑O�ɂ܂��s�[�N�J�b�g�ł��B

�@��300Hz��̂Q�J�b�g�́A���̉���̒�ʂɔ��Ɉ��e����^���Ă��鍶�E�̒�ݔg�̎��g���ł��B1/10oct�̋����o���h�ŃJ�b�g���܂����A2���g���߂��̂ŁA300Hz���ӂ���������Ă��܂̂ŁA1/3oct����GEQ�̂ق���300Hz�������u�[�X�g���ĕ���Ă��܂��B��ʊ�������I�ɉ��P���܂����A����͍��E��Ώ̂ȑ傫�ȒI������䂪�ƓƓ��̖�肩������܂���̂ŁA�݂Ȃ���̎Q�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��\��������܂��B

�@��800Hz��̋��̕�ŁA�L���L�����邳�����������ɏ����܂��B����͎��̕������L�̔��ɋ���3�������ł��B��L��JBL4344�̕�O�̓����ł�800Hz���傫�����Ƃ��킩��܂��B���M�@�̉��ŃX�L��������ƁA814Hz�ߖT�����A�Ƃ�ł��Ȃ��傫�ȉ��ŋ����Ă��܂����B������o���h��1/3oct��DEQ�ŏC�������̂ł́A���ӂ̉�������Ă��܂��܂��̂ŁA��͂�1/10oct����PEQ��ݒ肵�āA-15dB�Ƒ傫�����܂��B

�@�ȑO�́A�����̂����ƒm�炸�ɁA�X�s�[�J�[�̂����ɂ��Ă܂����BJBL�͂�͂茷��������Ƃ��邳���A�Ƃ��E�E�E�B���߂�Ȃ����A�S�R�S�S�B

DEQ�̐ݒ�

�@DEQ�̕�����́A���R�Ȃ���A���E�ō������\����܂��B

�@���́A150Hz�t�߂����ɍ��E�̐ݒ肪�t�]���Ă��܂����A����͕����̔�Ώ̐��̂��߂ł��B800Hz�ȏ�ł̎�̍��E���́A�����̔��˂̍��ƃ��j�b�g���̂��̂̍��ق����f����Ă���Ǝv���܂����A�ӊO�ƍ��͔����ł��B20kHz�ő傫�ȍ�������̂́AUHF�z�[���̓������ł��傤�BDEQ�ŕ�͂��Ă��܂����A���̌��ʂ����Q���قƂ�ǂȂ��Ǝv���܂��B�ǂ����������Ȃ��̂ŁB

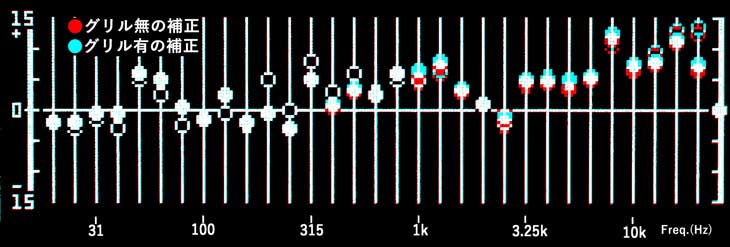

�⑫�F�O�����̗L���ł̉��̍��̕

�@�ȉ��́AJBL4344�̃O����������Ƃ��ƊO�������A���ꂼ��œ������t���b�g�ɂ����ꍇ��GEQ�̕ω�����̉摜�Ɏ��������̂ł��B

�@�O������t����ƁA�PkHz�ȏ��0.5�`1.0��B���x�̃��X������̂��킩��܂��i�܂��ʂ������Ă���j�B

�@���ہA�����Ă݂�ƁA�O�������Ȃ��ƁA�u����̑N���������Ⴄ�I�v�Ɗ����܂��B�������A���̂悤�ȕω����ADEQ2496��GEQ�ł́A�ȒP�ɕ�\�ł��B�P�Ɏ��g���������ς���������Ȃ̂ł��B���́A�O������t���Ă����̕ω��͂킩��܂���B

�@�O�����Ȃ��͊댯�ł���ˁBDEQ2496������A�O�������O���Ă����K�v�́A���̓_����́A�Ȃ��ł��B�܂��A�i�a�k�̃u���[�̃o�b�t����������������Ȃ����A�Ƃ����̂͂����ł����B

�������ċC����������

�@���̂悤�ɉE������̓����i�N���V�b�N�����Ƃ���܂��j�ɂ��邩�ǂ����A�Ȃǂ͍D�މ��ŕς���Ă悢���̂ł����A���E���ɒ������邱�Ƃ͉��̎���Ɋ�炸�d�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B�ނ��Ⴍ�����ʂ��悭�Ȃ�A�y�킪���܂��������܂��B����͎��ۂɑ̌����܂��ƁA�C�R���C�U��Ȃ��Œ������Ƃ͍l�����܂���B�E�ƍ��Ƃʼn����قȂ�ق����悢�����A�Ƃ��������͎v�����Ȃ����B

�����̂Ԃ₫�E�E�E�X�s�[�J�[�P�[�u���̍��E�̒����̍��́A�݁`��ȋC�ɂ���̂ɁA�Ȃ������̔�Ώ̐��͋C�ɂȂ�Ȃ��l�������̂��Ȃ��B���Ȃ݂ɁA���̃P�[�u���͍��E�Œ����������Ⴂ�܂��B(^^;�@

�@�@

2017�N10������

|