M101.地球温暖化を起こす引き金は何か?

著者:近藤純正

地球の大気には水蒸気や二酸化炭素など温室効果ガスが存在し、その温室効果

によって下層大気が高温に保たれている。下層大気では温室効果の80~90%は

水蒸気によるものである。地球温暖化・気候変化は人間活動による二酸化炭素

など温室効果ガスが増えることで下層大気の「温室効果」が僅かに強まることで

生じる。二酸化炭素の増加は地球温暖化の引き金の役目として働き、わずかな

気温上昇で水蒸気量が増えるなど様々な変化が生じ、それらによる温暖化の

増幅・抑制作用の働きによって気候変化が生じている。

(完成:2022年12月21日)

本稿は自然をより正しく深く理解するための一般向け新刊書「身近な気象のふしぎ」

(東京大学出版会)の第1章「地球温暖化」

について、補足の資料も加えた概要解説である。

より詳しい内容は新刊書をご覧下さい。

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新記録

2022年12月20日:素案の作成

2022年12月21日:「はしがき」に成層圏のオゾンの働きを加筆

目次

1.1 はしがき

1.2 温室効果の大部分は水蒸気による

1.3 二酸化炭素濃度の増加は温暖化の引き金

1.4 熱エネルギーの比較

1.5 まとめ

文献

謝辞

本稿の作成にあたり東北大学の中澤高清名誉教授と森本真司教授に

ご協力いただいた。ここに厚く御礼申し上げる。

1.1 はしがき

温室効果

温室効果は農業用などに使われている「温室」が高温に保たれる原理に似ている

ことから名付けられた用語である。「温室」は天井に使われているガラスや

プラスチック・シートが温室内を高温に保つ働きをするのに対し、地球大気では

大気中に僅かに含まれる温室効果ガスによって、下層大気と地表面が高温に

保たれている。

地球の大気は高度80km以下では大部分が窒素N2、酸素O2、

アルゴンArから成る。ほかに少量の水蒸気H2O(0.1~4%,平均で

約0.4%)、微量の二酸化炭素CO2(0.04%=400ppm)、メタンCH4、

一酸化二窒素N2O、フロンCFC、オゾンO3など温室効果ガスが

含まれている。大気と地表面を含む地球の平均的な温度は水蒸気や二酸化炭素など

温室効果ガスが存在しなければ約-19℃(有効温度)になるが、温室効果ガスによる

「温室効果」によって下層大気と地表面の温度は有効温度よりも高温に保たれている。

地球では水蒸気が温室効果の80~90%ほどの役割を果たしており、それに次ぐ気体が

二酸化炭素である。これは下層大気での働きであり、平均して高度約11km~約50kmの

成層圏ではごく微量のオゾンによる太陽光の紫外線吸収が重要な働きをしている。

気温の時間変化

気温は季節変化、太陽黒点周期と同じ約11年の周期的変化、大規模火山噴火にともなう

変化などがあり、ほかに温室効果ガスの増加にともなう長期的な気温の上昇がある。

地球温暖化・気候変化

温室効果ガスが増えれば、温室効果がより強くなり,下層大気と地表面の温度は

上昇する。近年は人間活動が盛んになり、二酸化炭素CO2などの排出量が増え、

地上気温にも明確な上昇傾向が見えるようになった。人間活動による排出量のうち、

CO2が温室効果に及ぼす寄与がもっとも大きい。

地球温暖化は人間活動によるCO2濃度の増加が引き金となり、

下層大気の温度がわずか上昇することによって水蒸気量が増え、

温暖化が一層進む。温暖化にともない雲の状態、降水量、極域の氷など

様々な変化が起こる。さらに、人間活動による森林破壊、砂漠の拡大なども

地球の気候に影響を及ぼしている。これらは複雑に絡み合っている。

1.2 温室効果の大部分は水蒸気による

大気中に温室効果ガスが存在しなければ、大気から地表面に入る長波放射量

L↓はゼロで温室効果もゼロであるが、温室効果ガスが増えれば

L↓が大きくなり温室効果が強くなる。ここに、長波放射とは太陽放射

(短波放射)に比べて波長の長い目に見えない遠赤外放射あるいは熱放射と呼ばれ、

波長3~100μmの範囲に大部分のエネルギーが含まれる。

注意:長波放射を気象学分野では赤外放射とよぶことがあるが、

赤外線は波長0.77μm以上であり、一般の人々に誤解されることがある。

それゆえ、波長3~100μmは長波放射と呼ぶことにしよう。

前述したように地球温暖化は下層大気の温度の上昇のことであるので、

地上における長波放射量がいくらになるか、具体的に計算してみよう。

まず水蒸気の効果をみるために単純化して、高度1km以上の上空には温室効果ガスは

ゼロで、1km以下にのみ水蒸気が存在する場合について地表面の1平方メートル

当たりに入る長波放射量L↓を計算する。地上の気圧=1013.2hPa

(ヘクトパスカル)、地上から高度1km(気圧=899hPa)まで気温T=20℃

(絶対温度=293.2K)の等温、相対湿度は一定とする。ここに絶対温度は単位K

(ケルビン)で表わし、(絶対温度K)=(摂氏温度℃+273.2℃)である。

この条件における水蒸気量(相対湿度)と長波放射量L↓の関係を

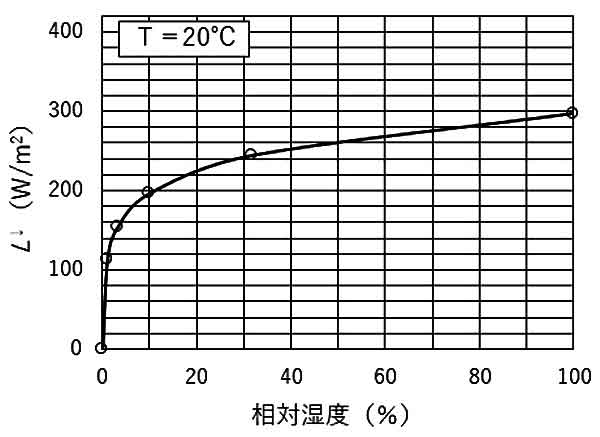

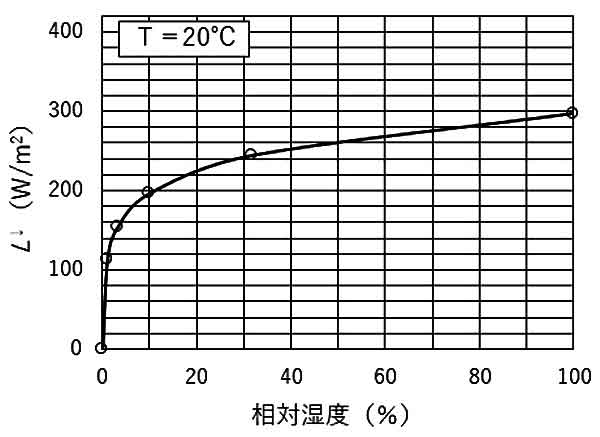

図1.1の曲線で示した。

図1.1 地表面に入る大気からの長波放射量L↓と大気の相対湿度の関係。

ただし、温室効果気体は水蒸気のみで、高度1km以下にのみ存在する場合。

高度1km以下では気温は一定の20℃、相対湿度も一定、高度1kmの気圧=899hPa、

地上の気圧=1013.3hPaとする。

放射の特徴

図1.1によれば、地上の長波放射量L↓は水蒸気量がゼロ(相対湿度=0)

のときL↓=0であるが、水蒸気量が増えるにしたがって増加し、

相対湿度が100%(水蒸気全量=17.3mm=17.3kg/m2)のとき

L↓=297.5W/m2になる。この図で横軸を対数目盛で表わせば、

曲線は直線に近くなる。つまり長波放射量は水蒸気量が少ないときは

水蒸気量の増加に対して急激に大きくなるが、水蒸気量が多くなるにしたがって

増え方は緩やかになる。これは、水蒸気に限らず放射の一般的な特徴である。

図では示していないが相対湿度が100%以上となり水蒸気が微水滴の雲になれば

L↓≒419W/m2となる。419W/m2は気温20℃

(絶対温度で293.2K)が出しうる最大値であり、黒体放射量という。

黒体放射量は絶対温度の4乗に比例し、次式で表わされる。温度Tを

絶対温度の単位K(ケルビン)で表わして、

黒体放射量=σT4 ・・・・・・・(1.1)

ここにσ(=5.67×10-8 W m-2K-4)

はステファン・ボルツマン定数である。黒体放射量は温度-20℃、0℃、20℃、40℃で

それぞれ215、316、419、545W/m2である。この放射は長波放射である。

L↓の黒体放射量に対する比L↓/σT4を

「大気層の射出率」あるいは「大気層の黒体度」という(通常、

Tは地上気温を用いる)。図1.1によれば、大気層の射出率は相対湿度が100%のとき

0.71(=297.5/419)となる。同様に相対湿度が80%のときのL↓

=282 W/m2であるので射出率は0.67(=282/419)となる。

図1.1は水蒸気が高度1km以下にのみ存在する場合であるが、

1kmより上空にも水蒸気があれば、この射出率は0.8以上になる。

大気層の射出率が大きいほど温室効果も大きくなる。

図1.1に示された長波放射量の計算値について、水蒸気のほか二酸化炭素なども含む

現実の大気について観測された長波放射量と比較してみよう。

小笠原諸島のはるか東方にある南鳥島の気象観測所(東経153°59′、北緯24°17′、

標高7.1m)は人口密集地域から遠く離れた孤島であり広域を代表する地点である。

亜熱帯高気圧帯にあり、天気は比較的に安定しており晴天日が多い。

年相対湿度=78%、年平均気温T=26℃(299K、σT4=

453 W/m2)、いずれも2010年4月~2022年4月(12年間)

の観測値の平均である。

雲のある日も含めて長波放射量の年平均値はL↓≒400 W/m2

である。したがって南鳥島での大気層の射出率はL↓/σT4

=400/453=0.88(観測値)となる。ここでは地上気温が同じでない比較であるが、

上記の高度1km以下にのみ水蒸気が存在するとした単純化モデルの相対湿度が

80%のときのL↓/σT4=0.67(水蒸気のみの計算値)

と比べると、南鳥島での水蒸気の寄与は76%(0.67/0.88=0.76)であることがわかる。

南鳥島と同じ気温と相対湿度の条件で比較すれば大気層の射出率0.67

(水蒸気のみの計算値)はより大きくなる。現実の大気では地上の長波放射量

L↓に含まれる水蒸気の寄与は約80~90%となる。

以上のことから地球大気の温室効果に大きく寄与しているのは

水蒸気であることがわかった。大気が含みうる水蒸気量は気温が高いほど多くなる。

それゆえ、人間活動が盛んになるにつれて生じた二酸化炭素CO2濃度の

増加は温暖化の引き金として働き、下層大気の温度がわずか上昇することによって

水蒸気が増え、その温室効果が加わり温暖化が一層進むことになる。

参考:次節で述べるようにCO2濃度の280ppmから400ppm

への増加による地上の長波放射量の増加量は快晴のとき1~2W/m2

程度の微小量である。一方、式(1.1)のところで示したように、

温度20℃の黒体放射量は419 W/m2であり、温度変化1℃当たりにつき

黒体放射量は5.7W/m2の割合で変化することになる。したがって、

1~2W/m2の増加は地表面温度の0.18~0.35℃の上昇に相当する。

日本では都市を除けば地上の平均気温は1800年代に比べて2020年には1.1℃

上昇している(気象庁発表値ではなく、補正した正しい上昇量)。

0.18~0.35℃が1.1℃に比べて小さいことは、温暖化はCO2濃度の

増加だけで生じたのではないことを意味している。

1.3 二酸化炭素濃度の増加は温暖化の引き金

温暖化を起こす引き金となっている二酸化炭素素CO2濃度の増加傾向を

調べてみよう。

米国ではハワイ島マウナロアでCO2濃度を1950年代から

連続して観測している(近藤、1987、図1.5)。

筆者はこの観測所を見学したことがある。この観測所はマウナロア山(標高4169m)

の山頂から少し下がった標高約3400m付近、隣には太陽観測所もあり、

これらの周囲には樹木など植生は少なく火山溶岩が多く見えた。

最近は日本でも気象庁や国立環境研究所などでCO2濃度を観測している。

日本で最初に継続的な観測を開始したのは東北大学であり、1980年の少し前から

航空機による大気中の各高度のCO2濃度の観測を行なっている(近藤、2000,図7.3)。

これとは別に国立極地研究所と共同で南極の昭和基地でも1984年から観測している。

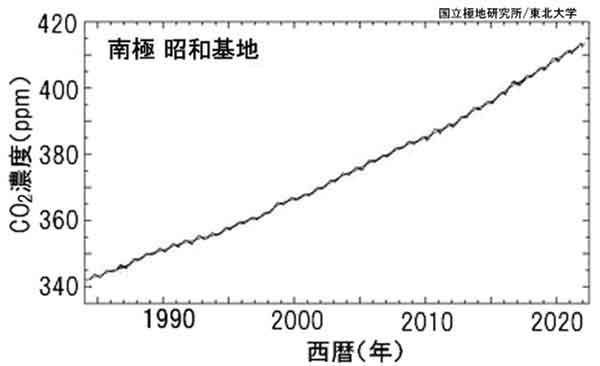

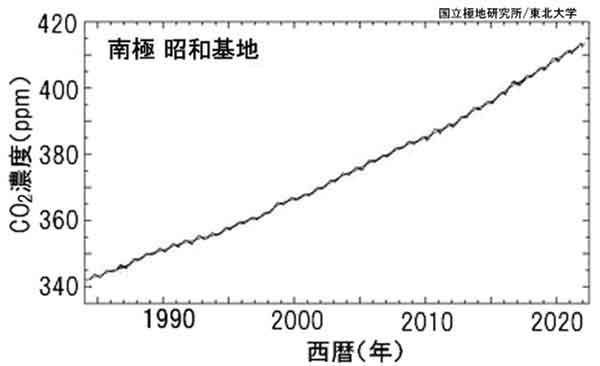

図1.2は昭和基地におけるCO2濃度の経年変化であり、2015年以後は400ppmを

超えるようになった。増加の割合は時代とともに大きくなる傾向にある。

図1.2 南極の昭和基地における二酸化炭素濃度の経年変化、

1984年~2020年の期間(Morimoto et al, 2003, に2000~2022年のデータを加筆、

森本真司教授と中澤高清名誉教授の好意による)。

世界の地上のCO2濃度は1750年頃には280ppm程度であったと

いわれているが工業化が進むにしたがって、1960年には320ppm程度になり、

現在は400ppmを超える状況にあり、280ppmに比べて約1.4倍になった。

CO2濃度が280ppmから400ppmに増加したとき、仮に水蒸気量などの条件に

変化が無いとすれば、CO2濃度の増加による地上の長波放射量の増加量は

快晴のとき1~2 W/m2程度の微小量である。

1.4 熱エネルギーの比較

地球上の現象は太陽からの短波放射(日射)のエネルギーが源となって生じている。

表1.1は各種の熱エネルギーの大きさの比較である。表からわかるように、

CO2濃度の増加による地上の長波放射量の増加量1~2 W/m2

は通常の気象現象では無視してよい大きさであるが、地球温暖化・気候変化に対しては

大きな役割をもつことになる。

表1.1 単位面積当たりの熱エネルギーの比較、単位はW/m2 ただし

最下段の人体放出熱は W (人体の表面積は約1m2)。

エネルギー 要 素

1360 太陽定数(大気上端において光線に垂直な面に入る短波放射量)

238 反射を除き、大気上端で取り込まれる短波放射量の地球平均値

3 大規模火山噴火後に大気上端で取込まれる短波放射の減少量(概略)

150 地表面が受ける短波放射量の地球平均値(概略)

1000 快晴で空気がきれいな夏の正午に地表面に入る短波放射量(概略)

420 快晴で夏の高温多湿日に地表面に入る長波放射量(概略)

170 快晴で冬の低温乾燥日に地表面に入る長波放射量(概略)

80 晴天夜間に地表面が失う正味の長波放射量(概略)

419 20℃の黒体放射量

86 1日に厚さ3mm(=3kg/m2)の水を蒸発させるに必要な熱量

800 2月の東シナ海黒潮域で気団変質が最大になる日の海面の熱放出量

100 大都市中心域の人工熱(概略)

5 郊外の住宅地の人工熱(概略)

0.06 地殻熱流量の地球平均

0.13 陸上植物の光合成生産量の地球平均

100 人体放熱量の日平均値(概略)

1.5 まとめ

この章では、温室効果の大部分は水蒸気によることと、二酸化炭素はそれに次ぐ

温室効果ガスであり、その人間活動による増加が温暖化の引き金になって

下層大気の温度上昇(地球温暖化)をもたらすことを知った。実際に、

地上気温がどのように上昇しているのか観測から正確に知ることは難しい。

気温の観測方法と統計方法が時代によって変更されてきたからである。

1.2節で用いた単純化モデル(高度1km以上の上空には温室効果ガスはゼロ、

1km以下では温室効果ガスは水蒸気のみで気温は20℃)の計算では説明しなかったが、

地表面の温度は大気からの長波放射のほかに太陽エネルギー(短波放射量)

も受けて気温よりはるかに高温となる。しかし現実の大気では地上気温に比べて

地表面温度は平均的には1~3℃高くなる。

これらの詳細は「身近な気象のふしぎ」の第1章でとりあげる。また、地表面温度と

地上気温の温度差は平均的に1~3℃となり、この温度差が時間や場所によって

変化する理由は同書の第8章でとりあげる。さらに、表1.1の3行目の3W/m2

(大規模火山噴火後に大気上端で取込まれる短波放射の減少量、概算)

は小さな値であるが、これが世界の平均気温を少し下げる。特に東北地方太平洋側の

夏3ヶ月間平均気温は1~3℃も下がり、大冷夏凶作を起こすことは同書の第7章で

取り上げる。

表1.1の中ほどの80W/m2(晴天夜間に地表面が失う正味の長波放射量、

概略)は、風の弱い晴天夜に地表面温度が放射冷却によって大きく下降し、

冬期なら作物が凍霜害を受けるときの条件であり、第4章で取り上げる。

表1.1の下方に示す800W/m2は2月の東シナ海黒潮域で

気団変質が最大になる日の海面の熱放出量で、広域の1日量としては

世界で最大級の大きさであり、第13章で取り上げる。

文献

近藤純正,1987:身近な気象の科学.東京大学出版会, pp.189.

近藤純正,2000:地表面に近い大気の科学.東京大学出版会, pp.324.

Morimoto, S., T. Nakazawa, S. Aoki, G. Hashida and T. Yamanouchi, 2003:

Concentration variations of atmospheric CO2 observed at

Syowa Station,

Antarctica from 1984 to 2000, Tellus B, 55, 170-177.