K10.都市化の判定基準

著者:近藤純正

10.1 まえがき

10.2 最低気温極値から判定

10.3 平均風速から判定

10.4 蒸発計蒸発量から判定

10.5 地温から判定

10.6 まとめと観測精神

10.7 Q&A

文献と資料

地球温暖化は人間活動によって二酸化炭素など温室効果ガスが増加したことに

より地上の気温が上昇する気候変化のことである。

ところが地上の気温が上昇している証拠となる観測資料は、都市などに

設置された気象観測所において得られたものが使われている。都市域では、

地球温暖化とはまったく異なる原因(道路舗装、ビル群の増加、植生の減少、

人工排熱量の増加)によって平均気温が上昇している場合が多い。

そのため、気温資料に都市化の効果がどれだけ含まれているかを判断する

基準が必要となってきた。

(2005年4月10日完成; 4月24日データの追加)

10.1 まえがき

都市化の影響は気象要素の経年変化に現れるはずなので、気象台・測候所

の長期的な観測資料を解析してみよう。

都市化が進むと、1年間の最低気温の極値(年最低気温)

が上昇するので、その経年変化を調べる。また都市化するとビルが

増え、風速に及ぼす粗度が大きくなり、その結果として

風速が減少してくる。ただし、実際の解析に際しては、

気象台・測候所では風速計の設置高度がしばしば変更されていることに

注意のこと。

最近では蒸発計による蒸発量の観測が中止されたが(農業関係の試験場では

現在でも観測を継続しているところもある)、それ以前のデータを解析して

みると蒸発量は増えるところと減るところがある。

その理由は次の通りである。都市化すると気温が上昇し、その結果として

蒸発量は増加する。いっぽう観測露場の周辺が建てこんでくると、蒸発計を

設置してある露場の風速が弱くなり蒸発量は減少する。この増加・減少の

両作用がありその兼ね合いによって蒸発量の経年変化の傾向が違ってくる。

日本の気象官署では地温(地表面温度や地中温度)の観測を中止してしまった

が、深さ0~1m程度における地温の経年変化にも都市化の影響が

現れるはずである。他の気象要素(気温、湿度、日射量など)が仮に一定だと

しても、露場の地表面付近(高度1m程度)の風速が弱くなると、

上空への熱輸送量が減少することによって、地温は上昇

する。

この章では、これらの気象要素の経年変動の解析から都市化の度合いを

判定する指針を示したい。

10.2 最低気温極値から判定

晴天の微風夜は放射冷却が強く、朝方の最低気温が著しく下降する。

1年間の最低気温の極値(年最低気温)は、典型的な放射冷却のときに発生

しやすい。

積雪があるときは雪層の熱伝導率と熱容量がともに小さく、放射冷却量を

一層大きくする。それゆえ、積雪域の都市では近年の年最低気温(極値)の

上昇傾向が著しい(本ホームページの「身近な気象」の

「8. 都市化と放射冷却」の図8.1を

参照)。

そこで、年最低気温の経年変化を調べてみよう。

日本では第二次大戦後の復興に伴ない多くの都市は人口の密集、ビルの増加

などにより、いわゆる都市化が進んだ。その結果として年平均気温の上昇が

1950年以後に顕著となった。

詳細は「研究の指針」の

「7.都市気温上昇と風速の関係」を参照。

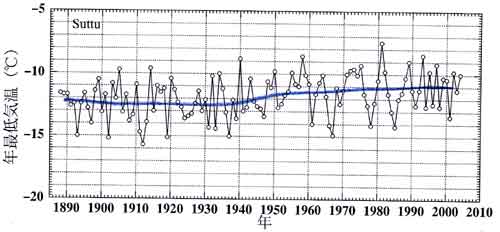

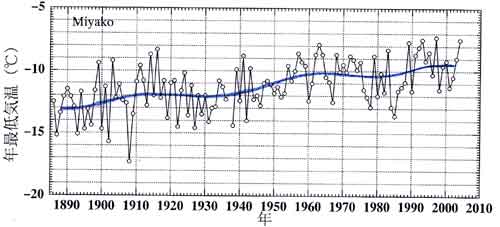

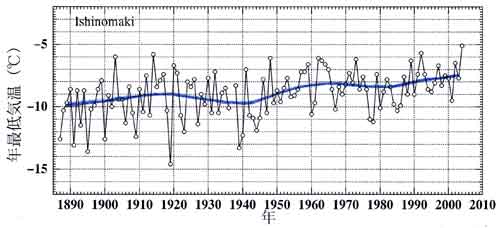

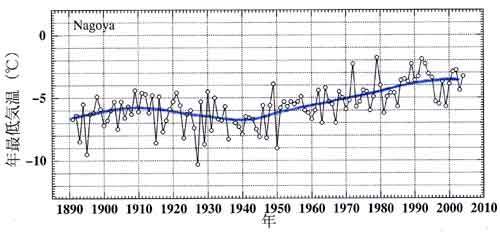

それゆえ、都市化の影響は1950~2000年の50年間の資料について調べる。

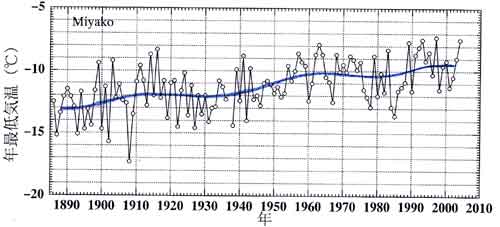

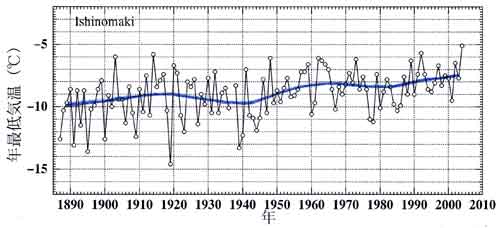

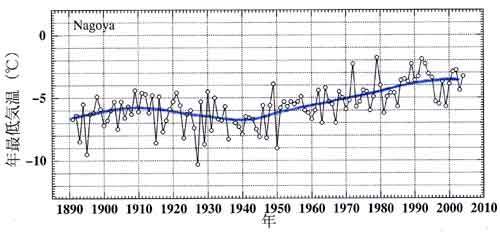

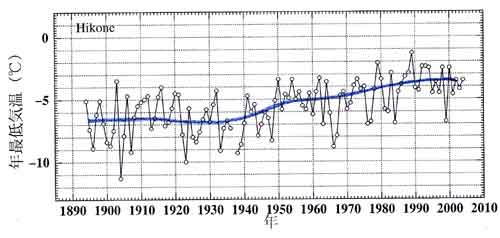

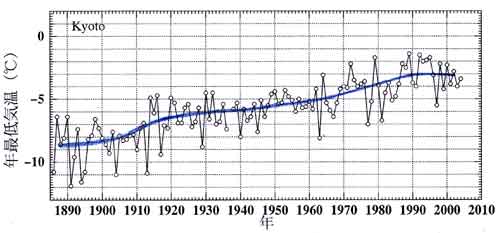

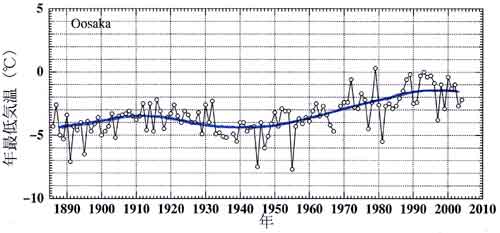

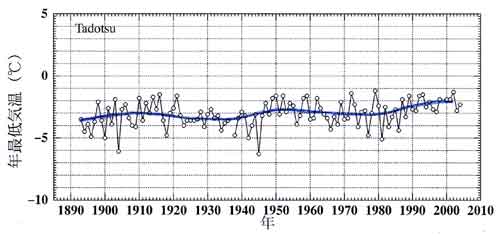

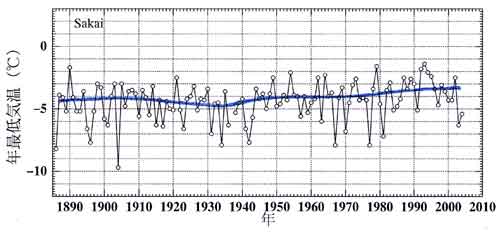

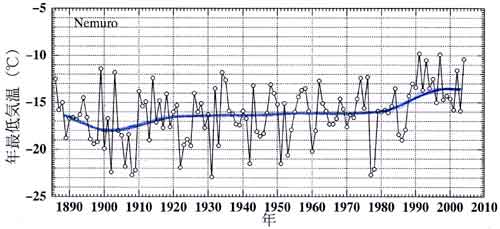

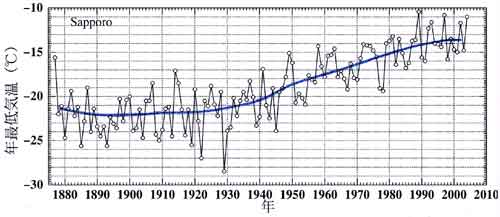

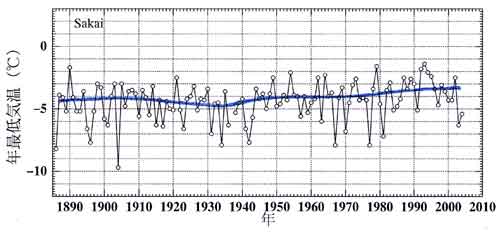

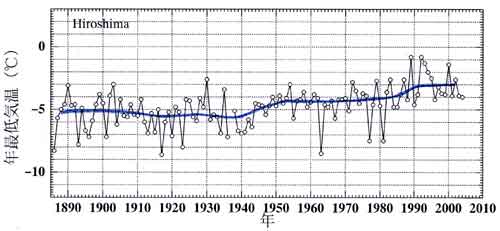

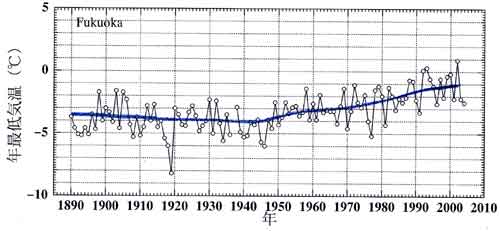

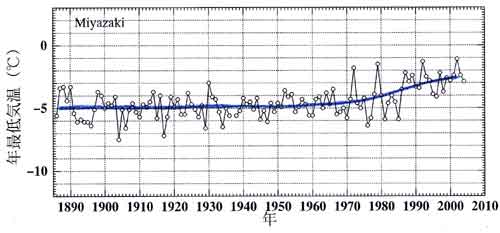

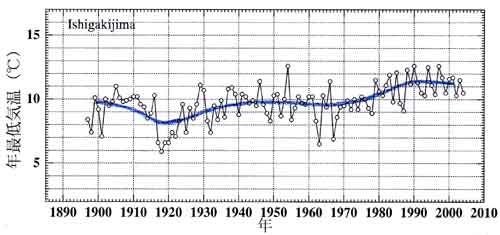

まず気象台・測候所の開設当時からの100年余にわたる年最低気温を

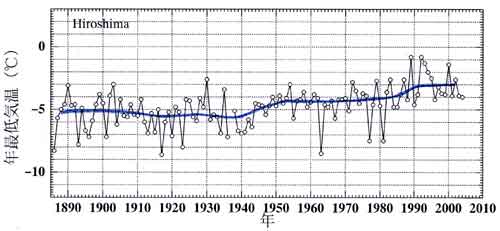

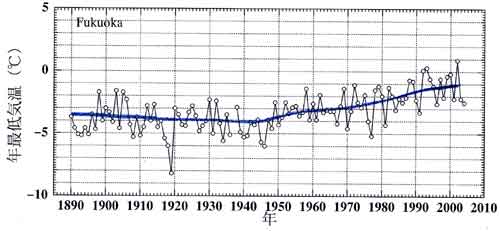

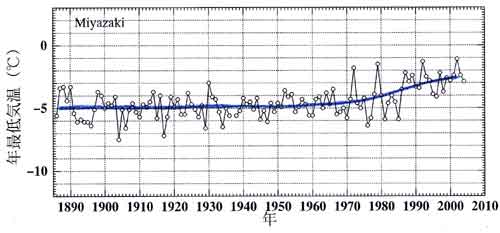

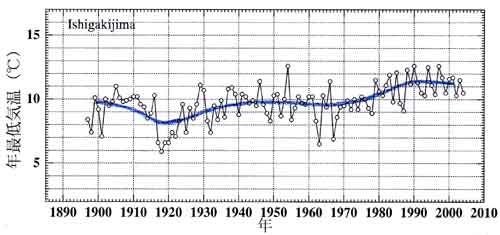

図にプロットし、長期的な経年変化の傾向を滑らかな曲線(青線)で結ぶ。

その曲線のうち、1950~2000年の昇温傾向を直線で表し、その勾配を

年最低気温(極値)の上昇率(℃/50yr)とする。

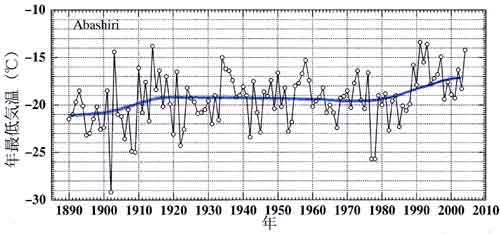

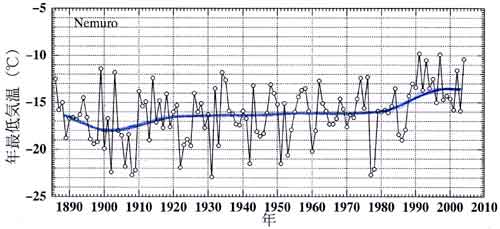

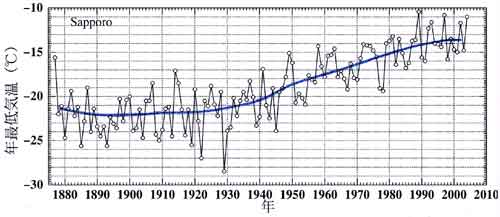

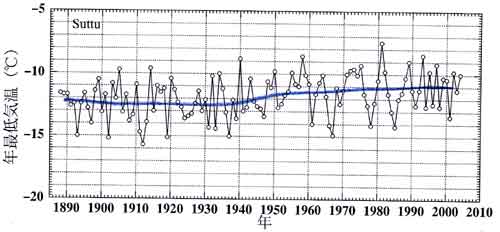

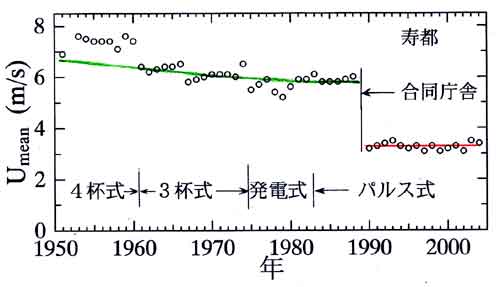

以下に網走(図10.1)から石垣島(図10.16)まで16地点における

年最低気温(極値)の経年変化を示した。

以下で示す年平均気温の経年変化の図の作成

にあたっては、気象庁図書室、各地方気象台等で入手したデータのほか、

気象庁編集「気象庁年報2003年度版」CD-ROMに記載のデータ、および気象庁

ホームページの「気象統計情報」の「気象観測(電子閲覧室)」に掲載された

データを使用した。

図10.1 網走における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.2 根室における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.3 札幌における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.4 寿都における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.5 宮古における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.6 石巻における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.7 名古屋における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

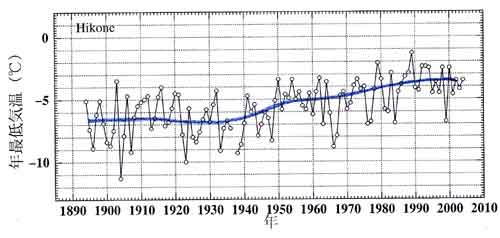

図10.8 彦根における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

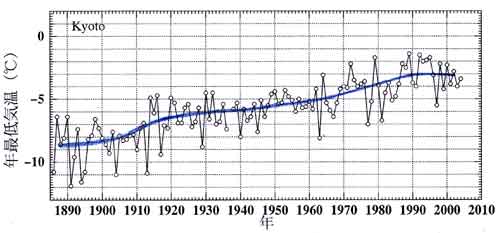

図10.9 京都における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

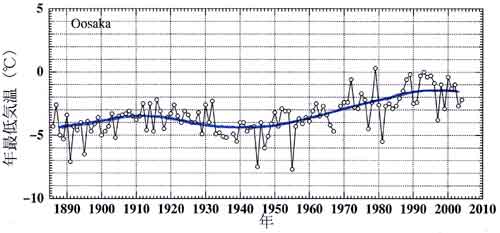

図10.10 大阪における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

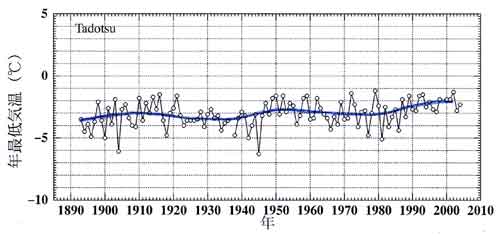

図10.11 多度津における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.12 境における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.13 広島における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.14 福岡における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.15 宮崎における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.16 石垣島における年最低気温(極値)の経年変化、青線は長期的傾向。

図10.1~10.16に掲げた以外の東京なども含め、1950~2000年の年最低気温

(極値)の上昇率(℃/50yr)を表10.1にまとめた。

さらに、「研究の指針」の

「7.都市気温上昇と風速の関係」で、すでに示した年平均気温の

経年変化の図から計算した1950~2000年の年平均気温の上昇率もこの

表にまとめた。この上昇率は年最低気温(極値)の場合と同様に、

昇温傾向を直線で表したときの勾配である。

表10.1 1950~2000年の年最低気温(極値)の上昇率と

年平均気温の上昇率(単位:℃/50yr)

気象台・測候所 年最低気温 年平均気温

東 京 4.8 1.7

大 阪 2.72 1.52*

名古屋 2.7 1.3

札 幌 5.7 1.0

京 都 2.8 1.4

広 島 1.7 1.3

福 岡 2.68 1.48*

仙 台 2.5 1.1

旭 川 4.7 0.8

青 森 6.2 1.0

八 戸 2.4 0.7

秋 田 3.8 1.0

盛 岡 2.9 0.6

福 島 3.3 0.7

小名浜 1.8 0.8

富 山 3.0 1.1

高 松 1.5 1.7

高 知 1.5 0.8

熊 本 1.7 1.2

鹿児島 2.6 1.7

宮 崎 1.9 1.0

山 形 2.7 0.7

石 巻 1.2 0.2

彦 根 2.2 0.7

根 室 2.0 0.4

寿 都 0.7 0.3

網 走 0.9 0.4

宮 古 1.2 0.3

多度津 0.5 0.5

境 0.6 0.4

石垣島 1.5 0.5

石廊崎 0.32 0.32*

室戸岬 0.28 0.28*

上記表10.1の*印の数値は便宜上、0.02℃を増減し、ずらして、図に

プロットしたとき重ならないようにしてあるので注意のこと。

つまり、例えば石廊崎と室戸岬は年最低気温、年平均気温とも

上昇率は0.3℃/50yrであるが、石廊崎では両者に0.02℃を加え、

室戸岬では両者から0.02℃を引き算してある。

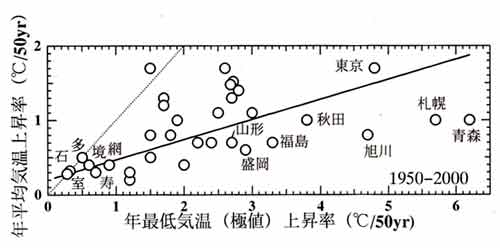

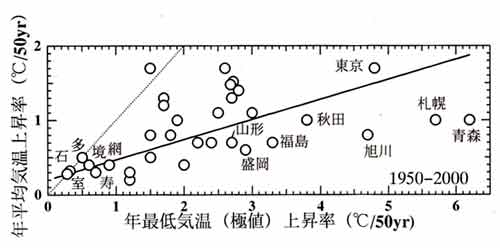

図10.17は年最低気温の上昇率(横軸)と年平均気温の上昇率(縦軸)の

関係である。点線は1対1の直線、太い実線は全プロットの平均的な

関係である。

冬期に積雪地となる青森、札幌、旭川、秋田、福島、盛岡、山形は年平均

気温の上昇率に比べて年最低気温(極値)の上昇率が大きく、太い実線の

下側にプロットされている。

これらの地点では冬期の放射冷却が近年急速に弱くなってきていることを

意味している。

図10.17 気象官署(気象台と旧測候所)における年最低気温(極値)と

年平均気温の50年間当たりの上昇率の関係。

黒印のプロットに付けた地点略称は、石:石廊崎、室:室戸岬、多:多度津、

寿:寿都、網:網走。

図において、石廊崎、室戸岬、多度津では年平均気温と

年最低気温の上昇率が同じになっている。誤差もあるので、

境と寿都も含め、このことについて考えてみよう。

都市化など観測所の周辺環境が変わらなければ、二酸化炭素の増加に伴ない

地球が温暖化しても (ここでは、100年間に0.5℃程度以下の微小な気温

上昇率とする)、気温の日変化・年変化のパターンは変わらず、

平均気温、最高気温、最低気温が同じ大きさで昇温すると思われる。

その場合は、変化パターンが不変なので、年平均気温と年最低気温の

上昇率は一致することになる。

ただし、将来温暖化が大きくなった場合 (たとえば極端な例として、

100年間に10℃も上昇するような場合)、地球上の気象は大きく変化

し、現在とは違ったものになると考えられる。そのときは、気象の諸変化

パターンが変わってきて、年平均気温と年最低気温の上昇率は同じには

ならないと思う。

判定1:

図の原点付近に注目し、太い実線(平均的な関係の線)が縦軸を切る点、

または点線(1対1の関係)と交わる縦軸の値から判断すると、都市化して

いない地域における地球温暖化による気温上昇率は0.2~0.3℃/

50yrである。ただしこれは都市内を含む気象官署におけるデータからの

外挿値であり第一近似値とみなすべきである。今後、多くの田舎観測所

について100年余の経年変化から正しい値を算定する必要がある。

判定2:

図の原点に近いところにプロットされている黒印の6地点(石廊崎、室戸岬、

多度津、境、寿都、網走)のうち、石廊崎と室戸岬は

都市化の影響がほとんどないが、他の4地点は都市化の影響を若干

含む。

そこで、これら4地点については次節で風速の経年変化からも検討したい。

10.3 平均風速から判定

風速の経年変化を解析すれば、気象台の周辺環境の変化を知ることができる。

その例は、「研究の指針」の

「9.風で環境を観る」を参照のこと。

この節では、多度津、境、寿都、網走の4地点について年平均風速の経年

変化から都市化の影響が小さい観測所と大きい観測所の区分をしたい。

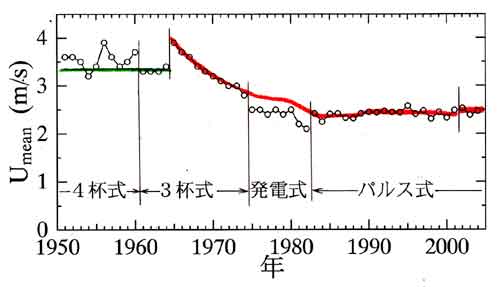

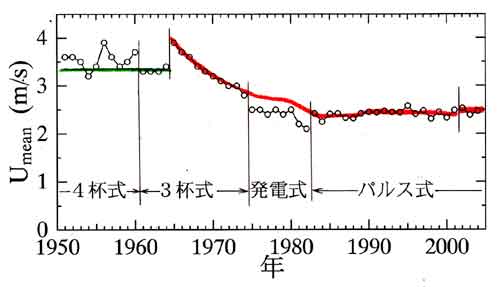

その1=多度津

香川県多度津における年平均風速の経年変化を図10.8に示した。この図は

第9章「風で環境を観る」の図9.6に同じである。

4杯式風速計は過大評価(回りすぎ)の特性があり、発電式は過小評価

(微風速で回転し難い)の特性があることを考慮して、実際の風速の

長期的な経年変化を赤線(新庁舎の時代)と緑線(旧庁舎の時代)

で示した。

図10.18 多度津における風速の経年変化。赤の線は現在使用されている

プロペラ型パルス式風速計が以前から継続して使用されてきたと仮定した

ときの風速経年変化の傾向、ただし、緑の線は風速計地上高が10.4mの

時代(旧庁舎)の経年変化の傾向。

多度津測候所では1960年代に北側の海が広範囲に埋めたてられ、

人家が建てられた。その結果、海岸にあった測候所は周囲が街となり風速に

対する粗度が大きくなり地上風速はおよそ63%に減少した。

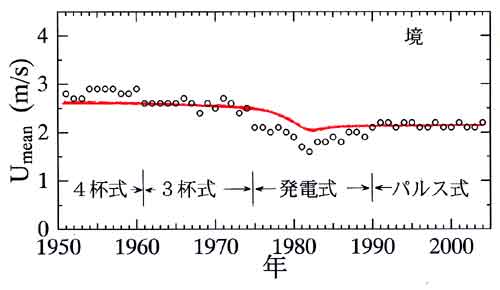

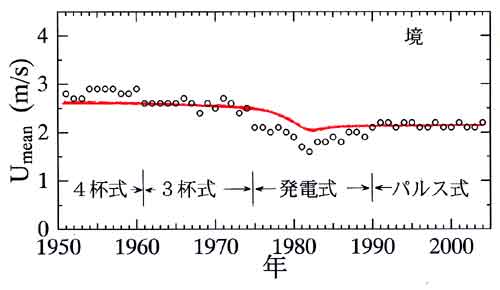

その2=境

鳥取県境における年平均風速の長期的な傾向を図10.19に赤線で示した。

この期間の風速計高度は11.6~11.9mの範囲で変更されている。

図10.19 境における風速の経年変化。赤の線は現在使用されている

プロペラ型パルス式風速計が以前から継続して使用されてきたと仮定した

ときの風速経年変化の傾向。

1950~2000年期間、風速は減少し50年間に81%となった。

減少率では0.5ms-1/50yr である。

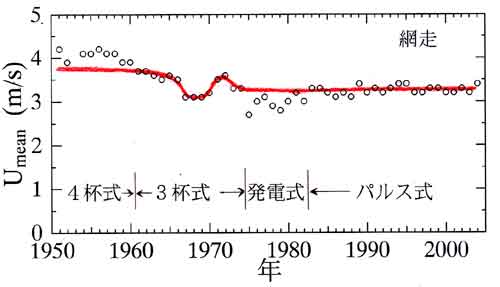

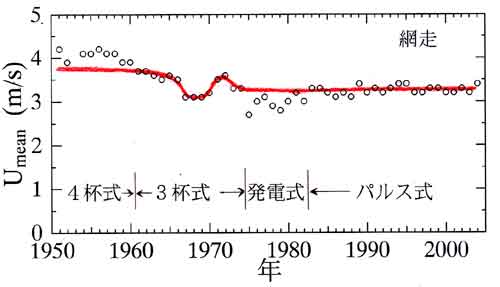

その3=網走

北海道網走についても同様に図10.20に示した。

図10.20 網走における風速の経年変化。赤の線は現在使用されている

プロペラ型パルス式風速計が以前から継続して使用されてきたと仮定した

ときの風速経年変化の傾向。

1950~2000年期間の長期的な経年変化に注目すると、風速は僅かながら

減少し50年間に87%となった。

減少率では0.5ms-1/50yr である。

そのほかに注目すべきことは、1970年前後の約10年間にわたり年平均風速が

一時的に弱くなったのち、強くなり元に戻る波動のような変化をしている。

これは気象台周辺の環境が変わったことによるものと考えられる。

この期間、年平均気温の経年変化にも異常が現れている。網走についての

詳しいことは「12.温暖化は進んでいるか(3)」の章で検討しよう。

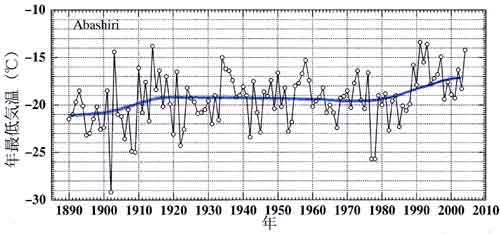

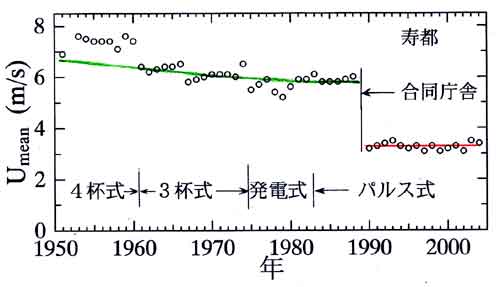

その4=寿都

北海道寿都については図10.21に示した。寿都測候所は1989年に海岸から

山手の合同庁舎に移転し、風速は約54%に減少しているので、それ以前

(緑線)と以後(赤線)の時代は別々に考える必要がある。

図10.21 寿都における風速の経年変化。緑の線は現在使用されている

プロペラ型パルス式風速計が以前から継続して使用されてきたと仮定した

ときの風速経年変化の傾向。赤の線は合同庁舎に移転してからの最近の傾向。

1989年以前の風速計高度は11.4m(4杯式の時代)から9.9m(3杯式~パルス

式の時代まで)に変更されている。それ以後の新庁舎の時代には13.5mである。

1950~1989年の39年間に風速は92%になり、減少率は0.64

ms-1/50yr(=0.5ms-1/39yr)である。

判定3:

風速の長期変化の傾向からすれば、多度津は都市化の影響が大きいので

地球温暖化量を算定する際に資料としては利用しない。

判定4:

境と網走、および1989年以前の寿都については、

現段階での判定は微妙であるので、最終的には現地視察と

周辺アメダスとの比較による検討を行い、温暖化資料の観測点として採用

するか、しないかを決めよう。

後の章の「11.温暖化は進んでいるか(2)」および「12.温暖化は進んで

いるか(3)」で議論することになる。

10.4 蒸発計蒸発量から判定

世界中の観測所に設置されている蒸発計からの蒸発量(パン蒸発量)

について、ある説が唱えられている。例えばBrutsert and Parlange(1998)

によれば、この数十年間にわたってパン蒸発量は減少傾向にあるという。

1967~2000年までの34年間を解析した浅沼ら(2004)によれば、日本に

おけるクラス A パン(大型蒸発計)による蒸発量は、東京では増加傾向が

大きい。特に秋季は大きな気温上昇率と関連してパン蒸発量が増加して

いる。しかし、鹿児島を除く他の11地点ではパン蒸発量は減少傾向となって

いる。ただし、各要素の年々の変動幅が大きい割に統計期間が短く、確定的

な結論は難しいように思う。

一方、徐ら(Xu, et al, 2005)によれば、チベットを含む中国では

パン蒸発量は増加傾向の地点と減少傾向の地点がある。パン蒸発量が増加

するのは気温の上昇する地域に対応している。

パン蒸発量は数10km以上の広域における気候条件(雲量、日射量、

水蒸気量など)とも関係しており、上記の諸研究の結果は否定しない。

しかしパン蒸発量は観測露場の近傍(10mから数km範囲)の条件

に敏感である。つまりパン蒸発量は、観測所周辺の数km範囲が都市化する

ことによって気温が上昇すれば増加するし、露場のごく近傍100m以下の

範囲が建てこんできて露場面付近(高度1m以下)の風速が弱くなれば

減少する。

このことを具体的に図10.22によって説明しておこう。

仮に気温が5℃から10℃に増加すると蒸発量は23%増加する。いっぽう

風速が5.4m/s(四角印)から2.7m/s(丸印)に半減すると蒸発量は

70%に減少する。気温の増加と風速の減少の大小関係によって、

蒸発量は増加または減少する。つまり微妙な関係にある。

図10.22 水面からの蒸発量の風速と気温への依存性、ただし、条件として、

有効入力放射量(=入力放射量-気温 T に対する黒体放射量

σT4)=65Wm-2、相対湿度=70%の場合。

2本の実線は気温が10℃の時と5℃の時、横軸のCHUは交換速度、

バルク係数CH=0.0014のときの風速の目盛りを横軸の下に

つけた。なお、CH=0.0014はスケールが100m程度の水面

に対する値である。スケールが1~3m程度の水面(CH=0.003)

の場合には風速の目盛りを半分の値として読み取ればよい。

(地表面に近い大気の科学、図5.4より転載)

パン蒸発量では、こうした増・減の傾向があるので、通常の解析方法では

明瞭な結論を導きだすことは難しい。そこで、工夫が必要となる。

工夫とは、パン蒸発量とポテンシャル蒸発量との比について長期変化の傾向を

調べればよいのである。

新しいポテンシャル蒸発量は近藤・徐(1997a; b)によって

導入されたもので、仮想的な黒い湿った面からの蒸発量である。これは

各気象観測所で定常的に観測されている日平均気象要素を用いて熱収支計算に

よって求めることができる(地表面に近い大気の科学、p.222参照)。

近似的には月平均気象要素からポテンシャル蒸発量は求めてもよい。

パン蒸発量は広域1~100km範囲の気候条件を代表する値であるが、

無次元化した「無次元パン蒸発量」=(パン蒸発量 / ポテンシャル蒸発量):

EPAN/EP は気候条件を含まない値となる。

なぜなら、ポテンシャル蒸発量の計算に用いる風速は観測所の測風塔で

得られた観測値なので、無次元パン蒸発量の長期変化は露場面

近くの蒸発計設置場所の高度1m付近における風速の経年変動、

つまり観測露場のごく近辺が建物等によって建てこんできたかどうかを表す

パラメータとなる。

すなわち、解析によって無次元パン蒸発量が時代とともに減少傾向にある

とすれば、これは測風塔の観測風速に比べて露場の風速が減少傾向にある

ことを意味する。その結果、露場の地温・気温差が大きくなり、

気温もわずか上昇する(「地表面に近い大気の科学」、p.154-p.155)。

この解析方法は、日本の気象官署でパン蒸発量の観測が中止された

2002年3月以前に応用できる。

また、農業関係の試験場ではパン蒸発量の観測が引き続き行われているので、

それにも応用できる。

10.5 地温から判定

日本の気象官署では地温の観測は中止しているが、外国の気象官署および

日本の農業関係の試験場では継続されているので、地温の経年変化を知る

ことができる。

地温(地表面温度、深さ1m程度までの地中温度)は総合的な環境を表す

要素であり、地温・気温差の長期的な変化傾向から、都市化の影響を知る

ことができる(地表面に近い大気の科学、p.122-p.123; p.154-155)。

理論的には「地表面に近い大気の科学」のp.145に示されているように、

地表面温度・気温差(長期平均値では、近似的に地温・気温差と等しい)は

露場面近くの風速によってきまる。

代表的な気象条件の場合の例として、「水環境の気象学」のp.157の

表6.12に示されている。その表によれば、風速が半分になれば、日平均

(年平均)の地温・気温差は3.37℃上昇する(表では風速が2倍に

なると地温・気温差は3.37℃下降としてある)。

10.6 まとめと観測精神

(1)地球温暖化による気温の上昇量をより正確に知らなければならない

のだが、多くの観測所は都市に設置されており都市化の影響を受けているため、

利用できる気象官署は日本には数ヵ所しか存在しない。

少しでも地点数を増やすために年最低気温(極値)、年平均

風速、無次元パン蒸発量、地温の長期的な変化傾向を解析して、都市化度の

判定方法を示した。

(2)近年、測候所は無人化されるものがある。

アメダスの現状を見ればわかるように、近くに樹木が生い茂ってきても

そのままの状態で放置されるものも少なからず存在する。こうしたことが

観測結果に見かけ上の気候変化として現れてくる。

これと同様に、無人化された測候所の露場近辺の環境が従来されてきた

手入れ・整備が行き届かなくなるようでは困る。伊豆半島先端の石廊崎を

例にとれば、有人時代には露場周辺の樹木の手入れが行われていたが、

無人化後も従来と同様に、長期にわたる気候変化が正しく観測できる状態に

保たれることを望む。

気象観測は防災の面だけではなく、地球環境の変動を知る目的で行われて

いる。世間の一部には、シミレーション計算によって何でもわかるとして

観測を軽視する間違った風潮があるが、正しい観測資料が基本である

ことを再認識しなければならない。

以前は戦火の中、食糧難であっても命がけで気象観測を行うという

測候精神(観測精神)に支えられて貴重な

データが得られてきた。これを現代に当てはめるならば、

自然環境をより正しく測り、真の姿を理解しようとする精神である。

必要な場合は、シミレーション計算を補助的な道具として活用する。

優秀な研究者・技術者は、こうした現代の観測精神

を大切にしている。

(3)地球温暖化の実態を正しく知るための気象官署は少数地点であり、

それを補うためにはアメダス(旧区内観測所)や農業関係の試験場における

データも活用しなければならない。しかし、これらの観測所では観測年数

の短いものが多い。それゆえ、気象官署とそれに近接するこれら観測所の

データを補完しあって、より正しい長期変化の実態を知ろう。

今後100年間の気候変化を知るために、適地に存在する観測所の整備を進め

なければならない。

日本ではこの目的の気候変動・大気環境観測所は10~20箇所ほどあれば

よいと思う。こうした観測所では観測露場の環境が保たれているかどうかを

確実にするために、露場の高度1m程度の風速も観測することが望ましい。

本章では地球温暖化量を評価する際に、都市化の影響による気温の上昇量

を除くことを考えてきた。しかし、将来、東京のような巨大都市が

あちこちにできた場合には田舎観測所の設定が難しくなってくる。

それは、巨大都市になると都市化の影響は広範囲の都市周辺に及ぶからである。

極端な場合、仮に巨大都市があちこちにできたとすれば、都市化の

影響による気温上昇も地球温暖化そのものとみなさなければならない。

温暖化の原因を整理すると、次の3つにまとめられる。

(1)都市化によるローカルな気温上昇

(2)巨大都市など広域都市がもたらす都市周辺

(田舎も含む)の気温上昇

(3)二酸化炭素など温室効果ガスの増加にともなう

グローバルな気温上昇

この整理にしたがって今後の研究を進めよう。従来の多くは、

「都市気候」と「地球温暖化」の研究は別々に行われてきたが、

今後は両研究のリンクが重要となろう。

10.7 Q&A

質問:

図10.17において、太い実線の傾斜がおよそ1/4になっています。

つまり、年平均気温の上昇率に比べて年最低気温(極値)の上昇率が

およそ4倍になっている理由はなぜでしょうか?

回答:

年最低気温(極値)の出現は、風の弱い晴天夜に生じる典型的な放射冷却

によるものだとします。(1)都市はコンクリートで覆われることに

よって地表層の熱的パラメータ(熱容量と熱伝導係数の積)が大きくなり、

平均気温は変わらなくても気温の日変化の振幅が小さくなります。つまり

夜間の冷却は小さくなります。(2)ビルなどの増加で天空率が減少

することで観測露場の地表面における下向き大気放射量が増加します。

このことで夜間の放射冷却は弱められます。(3)その他の効果も考えられ

ますが、ここでは(1)と(2)の影響について見積もってみましょう。

静穏夜間における気温(露場の観測高度の気温)と地表面温度の差は1~2℃

程度ですから、ここでは地表面温度について放射冷却量を計算します。

「水環境の気象学」のp.146-p.147の式(6.63)~(6.65)、(6.69)を用います。

他の条件が変わらない場合、年平均気温が全体として1℃上昇しても気温

日変化のパターンは不変と考えられ、最低気温は1℃上昇し、

下記の基準条件については、夕方から朝までの夜間冷却量は不変とみなし

てよいでしょう。

基準条件を次のように仮定します。

夕方の地表面温度:T0=273.2K(=0℃)

その温度T0に対する黒体放射量:σT0

4=316W/m2

夕方の下向き放射量:L0=0.75×σT0

4=237W/m2

夕方の正味放射量:σT04-L0=79W/m2

夜間の長さ:t=3600(秒)×12(時間)

都市化以前の地表層の熱的パラメータ:

cgρgλg=

0.5×106J2s-1K-2m-4

基準条件のときの放射冷却量=12.4℃

都市化によって次の2パラメータが変化したとする。

(1)基準条件のcgρgλgが

2倍、4倍に増加。

(2)L0=237W/m2が10および

20W/m2だけ増加。

計算結果:

熱的パラメータが基準条件のときを記号(A)、2倍にしたときを記号(B)、

4倍にしたときを記号(C)として表す。

放射冷却量 DT(=一晩12時間の地表面温度の下降量)の表

L0 DT(A) DT(B) DT(C)

237W/m2 12.4℃ 10.7℃ 8.8℃

237+10W/m2 10.7℃ 9.2℃ 7.6℃

237+20W/m2 9.0℃ 7.7℃ 6.4℃

基準条件のときの放射冷却量12.4℃に比べて、上記条件の範囲内で

放射冷却がもっとも弱くなる場合(つまり2パラメータが共にもっとも

違う場合)は約半分の6.4℃となります。

次に、放射冷却量の減少として現れる変化を都市化の影響による温度上昇量(dDT)

とみなして、その推定を行ってみよう。

(注) dDTの意味: 年最低気温の上昇量=年平均気温の上昇量 + dDT

基準条件のときの放射冷却量との差 dDT の表

L0 dDT(A) dDT(B) dDT(C)

237W/m2 0℃(基準) 1.7℃ 3.6℃

237+10W/m2 1.7℃ 3.2℃ 4.8℃

237+20W/m2 3.4℃ 4.7℃ 6.0℃

この表より、放射冷却がもっとも弱くなる場合(つまり2パラメータが共に

もっとも違う場合)、年最低気温の上昇量は6℃となることがわかります。

図10.17において各地点の値が平均的な直線の周辺に分散しているのは、地点

ごとに諸条件[上記(1)、(2)以外の条件も含む] が異なることによると考えます。

ここでは基準条件を仮定しましたが、詳しく検討する場合は、各地点ごとに

冬期の放射冷却が大きくなる条件を設定して計算します。

このように、都市化の影響がいろいろな気象要素に変化をもたらすことは

とても興味ある現象です。気象要素は重要な環境パラメータなのです。

文献と資料

浅沼 順、上米良 秀行、陸 旻皎、2004:我が国におけるパン蒸発量の

長期変動と水循環変動との関わり.天気、51、667-678.

Brutsert W. and MB Parlange, 1998: Hydrologic cycle explains

the evaporation paradox. Nature, 396, 30.

近藤純正(編著)、1994:水環境の気象学、朝倉書店、pp.350.

近藤純正、2000:地表面に近い大気の科学、東京大学出版会、pp.324.

近藤純正・徐 健青、1997a:ポテンシャル蒸発量の定義と気候湿潤度.天気、

44、875-883.

Kondo, J. and J. Xu, 1997b: Seasonal variations in the heat and

water balances for nonbegetated surfaces. J. Appl. Meteorol.,

36, 1676-1693.

Xu, J. S.Haginoya, K. Saito, and K. Motoya, 2005: Surface heat

balance and pan evaporation trends in Eastern Asia in the

period 1971-2000. Hydrol. Process., (in press)

資料

鹿児島地方気象台、1983:鹿児島の気象百年誌.

札幌管区気象台、1988:主な気象要素の年別極値表(気象官署)、

解説資料第15号.

仙台管区気象台、1951:東北の気候、pp.381.