K94.江川崎の最高気温41℃は本物か?(4)

著者:近藤純正・森 牧人・西内燦夫・大高達人

高知県西部の内陸にある江川崎アメダスの周辺で気温観測を行なった。本章は2014年

7月19日から9月5日まで(梅雨明け後)のまとめである。この夏の梅雨明け後は異常

気象で、晴天日は数日しかなかった。8月の無降水日は土佐清水で4日、高知で1日、

室戸岬で2日であった。

晴天日中の江川崎アメダスの気温について、風向が南寄りの日の気温上昇は11時ころ

から緩やかになるのに対し、西寄りの日は15時ころまで続く。風向によるこの違いは、

これまでに報告した傾向と同じである。

周辺に住宅が多い地点(中村アメダス)やアスファルト舗装路面が多い地点では、

芝地や畑地に比べて晴天日中の気温は0.5℃程度高温である。

四万十川沿いの日中の気温上昇量と海岸からの距離の関係は、沿岸から10km以内

で2~3℃程度上昇し、それより内陸の10~50km範囲では気温上昇はゆるやかとなる。

沿岸部で日照時間が少ない日は、気温は内陸でより高温となるのに対し、逆に内陸で

日照時間が少ない日は沿岸部から内陸まで気温はほぼ一定の傾向となる。

(完成:2014年10月13日予定)

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(新しい結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新の記録

2014年10月7日:素案の作成

目次

94.1 はしがき

94.2 観測の方法

94.3 江川崎アメダスの気温上昇の風向による違い

93.4 海岸からの距離と気温上昇の関係

まとめ

観測協力者・機関(敬称略):

笹岡豊生(西土佐宮地)

川村茂(西土佐長生)

川村泉(西土佐四万十ふるさと案内所)

川村近秀(四万十市鵜ノ江)

国土交通省中村河川国道事務所(副所長・福島奨、出張所長・久藤勝明)

斎藤 誠、楠田和博、中塚賢治、東 克彦(高知地方気象台)

北幡モータース(代表:芝 正弘)

カヌー館(四万十・川の駅、館長:田辺篤史)

JR須崎駅(江川崎駅の管理者、須崎駅長:太田正)

松野治之(愛媛県松野町延野々)

金谷純一(愛媛県松野町蕨生)

鍋屋 豊(愛媛県松野町蕨生)

伊藤正子(四万十町昭和、ふるさと交流センター)

四万十市西土佐総合支所(事務局長:中平晋祐、地域企画課長補佐:朝比奈雅人)

四万十町昭和小学校(校長・金子政弘)

四万十町昭和中学校(校長・川村宣嗣)

94.1 はしがき

江川崎アメダス(標高72m)は、四万十川河口より直線距離で33kmの内陸にある。

この付近では、四万十川は北から南に流れ、両側から山に挟まれた盆地状の地形で

ある。

これまでに報告した晴天日中の気温について次のことがわかっている。

(1)江川崎アメダスの平均気温は±0.5℃以内の範囲で地域を代表している(詳しく

は「K87.江川崎の最高気温41℃は本物か?」、

「K88. 江川崎の最高気温41℃は本物か?(2)」

に示されている)。

(2)江川崎アメダスは四万十川左岸(川の東側)に設置されており、日没前の右岸

が日陰となる15:30~18:30ころ、気温は右岸に比べて1~3℃ほど高温になる。

この傾向は、WNWの風のとき顕著である(

「K88. 江川崎の最高気温41℃は本物か?(2)」、

「K93.江川崎の最高気温41℃は本物か?(3)」)。

(3)江川崎アメダスの風向が南寄り(S~SSE)の日と、西寄り(W~NW)の日では、

日中の気温上昇の傾向が異なる。南寄りの風の日は四万十川沿いに吹く海風

の影響によるためか、気温上昇は11時ころから緩慢になり14時ころから明瞭な下降

が始まるのに対し、西寄りの風の日の気温上昇は15時ころまで続く。

本章は前報に引き続くもので、梅雨明け後(7月19日~9月5日)の解析を行ない、

上記の結果を確認するとともに、南寄りの風つまり海風が吹く日に注目し、

気温上昇と海岸からの距離の関係を調べるものである。

晴天日の定義

江川崎アメダスと中村アメダスの両地点における1日の日照時間>10時間の日とする。

日中の気温は、とくに雲量(日照時間)への依存性が強く、気温の地域分布を調べる

には雲がほとんど無い場合について行なうことが望ましい。しかし、条件を厳しく

して日照率100%あるいは雲量ゼロの場合を選ぶとデータ数が極端に少なくなるので、

ここでは日照時間>10時間としておく。

日中の気温の定義

これまでの江川崎の気温に関する報告で用いてきたように、次の2つの理由から

日中の平均気温を12~15時の平均気温と定義する。

理由の1:内陸の江川崎では、日中の風向がほぼ定常的になるのは海風の

影響が現れる正午の少し前である。それゆえ、日中の平均気温は12時以後の時間帯

の気温とするのが適当である。

理由の2:江川崎とその周辺の複雑地形では、斜面の向きによって太陽光が

注ぐ時間帯が異なり、1km範囲内でも気温が大きく違うことがある。

「K93.江川崎の最高気温41℃は本物か?(3)」

の図93.3(上)や「K88.江川崎の最高気温41℃は本物か?(2)」

の図88.10で示したように、四万十川右岸では日没前の早くから日陰となり

気温下降が始まり、右岸・左岸間の気温差が3℃ほどにもなる。気温差が大きくなる

時間帯を仮に含めると、地点間の気温の比較が複雑になる。それゆえ、日中の気温

は15時までの平均値とする。

海岸距離の定義

四万十川は日本一といわれるほど蛇行の割合が大きい川である。

海風が四万十川沿いに概略50kmの内陸へ侵入する際、空気塊が変質

(気温上昇)するときの距離は、蛇行する水面の距離よりは短いとみるべきで、

主要な空気塊は高度100~500m程度を吹いてくると考えられる。このことを考慮する。

気温計は四万十川の河口から5~10kmの間隔に配置し、それらの2地点間ごとを直線

で結べば、全体は折れ線となる。各線分の積算距離を海岸距離と定義する。

海岸距離の原点

気温計を設置した「河口」は、四万十川左岸堤防の突端であり、すぐ下方には

四万十川の河川水と海洋水が潮の干満によって混合する場所である。国土交通省

中村河川国道事務所の四万十川・後川空中写真(平成23年11月)によれば、

川の距離の原点は海の砂浜端・竹島川左岸と四万十川の合流点である。この原点を

気温観測における海岸距離の原点とすれば、上記「河口」までの海岸距離は

0.5kmである。この方式にしたがって決めた各観測地点の海岸距離を表94.1に

示した。

表94.1 気温計設置点の海岸距離(海岸距離は○印間を直線で結んだ距離)。

観測地点名 海岸距離(km)

○河口(四万十川左岸堤防突端) 0.5

竹島(左岸草地、四万十川橋の川上100m) 2.8

赤鉄橋(左岸草地、鉄橋の川下100m) 9.2

○中村アメダス 9.4

○鵜ノ江(畑) 21.4

カヌー館(芝地のイベント広場) 34.8

○江川崎アメダス 35.1

江川崎駅(プラットホーム西端) 35.8

宮地(広い道路脇の畑) 35.9

○長生(畑) 37.5

○真土(橋の近く、住宅敷地の角) 41.5

○松野(畑) 44.5

○昭和(芝地のキャンプ場*) 47.5

* 注:学校の夏休み期間中は小学校運動場に移設

93.2 観測の方法

気温観測に用いた通風筒はこれまでの報告で説明したと同じ4重の通風筒構造である

(「K81.市販品を改造した高精度の通風式温度計」、

「K92.省電力通風筒」)。

今回の梅雨明け後の観測(7月19日~9月5日)では、期間中に気温計を移設した。

表94.2に示す自記記録のほかに、アスマン通風乾湿計による10分ごと目視による

連続観測は竹島にて8月13日の10時~15時に行なった。

表94.2 気温計と観測地点。

移設はおもに8月6日~12日の間に、赤鉄橋から竹島への移設は8月26日に行なった。

気温計番号 移設前の観測点 移設後の観測点

K5 宮地 (撤去)

K6 カヌー館 真土

K8 江川崎駅 松野

M3 昭和 (移設せず)

M4 鵜ノ江 (移設せず)

M5 長生 赤鉄橋 → 竹島

M6 ふるさと市 河口

写真94.1 河口の気温計。四万十川左岸堤防の先端、北西側から撮影し横に2枚を合成

してある。右側が四万十川、左端に下田港がある。

写真94.2 竹島の気温計。アスマン通風乾湿計による10分間隔の観測、四万十川左岸、

四万十大橋の上流100m(2014年8月13日撮影)。同じ場所に、自記観測用の通風装置

M5を8月26日から設置した。

写真94.3 赤鉄橋(四万十川橋)の気温計、四万十川左岸。

写真94.4 鵜ノ江の気温計、南東方向を撮影、横に2枚を合成してある。

気温計は右方の人の右側に白色に見える。

写真94.5 西土佐ふるさと市の気温計(ガードレールの左端)、北西側から撮影。

写真94.6 昭和の芝地のキャンプ場に設置した気温計、南西の上流側から下流方向を

撮影。遠方に架かる橋は昭和大橋。芝生地の右方の写真範囲外に「ふるさと交流セン

ター」がある。

写真94.7 真土の気温計、広見川右岸。写真の左端に真土橋の一部が写っている。

すぐ後方にJR真土(まつち)駅がある。

写真94.8 松野の気温計、広見川左岸。電柱の右手方に森の国大橋が写っている。

この橋を右方は宇和島に至る。

94.3 江川崎アメダスの気温上昇の風向による違い

梅雨明け後は、日照時間>10時間の晴天日はわずか2日間(7月24日と25日)である。

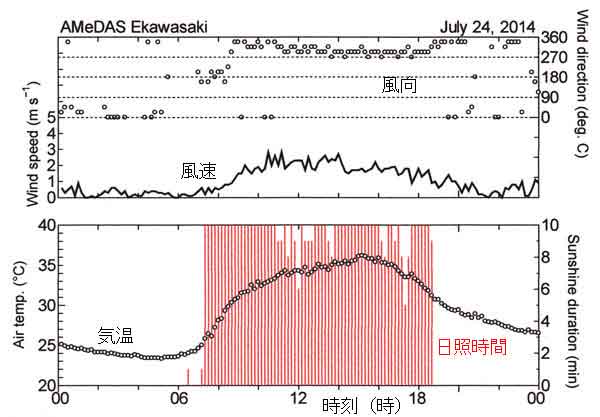

これら晴天日の江川崎アメダスにおける10分ごとの風向、風速、日照時間、気温の

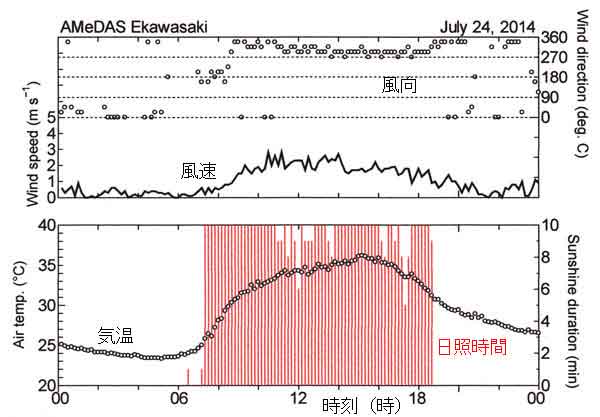

時間変化を図94.1と94.2に示した。

図94.1によれば、日中の風向は270~315°(西~北西)である。下図に描いた赤の縦線

は10分ごとの日照時間(分)である。江川崎アメダスの1日の日照時間は11.3時間、

中村アメダス(図示していない)では10.9時間である。

気温の上昇速度は7時ころから急速であり、9時ころから少し緩やかとなるが15時ころ

まで上昇傾向が続いている。

図94.1 江川崎アメダスにおける10分ごと風向、風速、日照時間、気温の時間変化、

2014年7月24日。風速と気温の目盛は縦軸の左に、風向と日照時間は縦軸の右に示す。

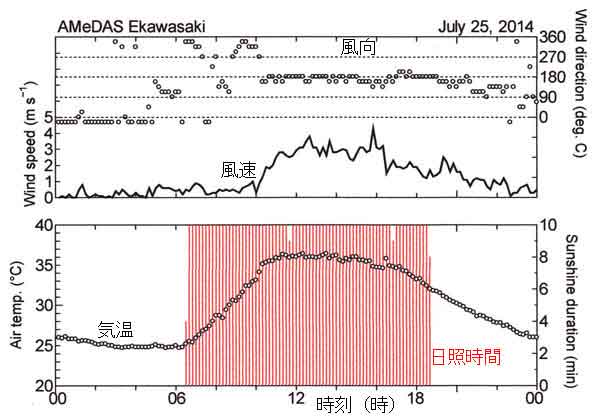

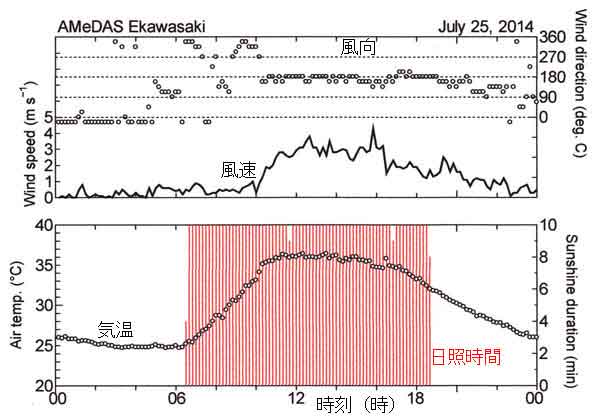

図94.2 図94.2に同じ、ただし7月25日。

図94.2は日中の風向が157.5~180°(南南東~南)の場合であり、日中の気温上昇の

傾向は前図と異なる。すなわち、10時~14時ころに最大となり、その後に下降傾向と

なる。この日(7月25日)の江川崎アメダスの日照時間は12.2時間、中村アメダス

(図示していない)では12.5時間であり、周辺には雲はほとんど無いと考えられ、

晴天日の典型的な例とみてよいだろう。

南寄りの風の日は土佐湾から低温の海風が北上し、江川崎の気温上昇を抑制すると

考えられる。そうであるならば、日中の気温は海岸からの距離「海岸距離」に

したがって上昇することになる。その詳細は次節で示される。

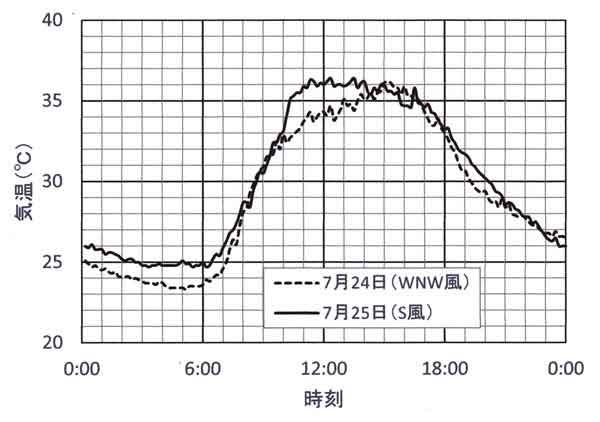

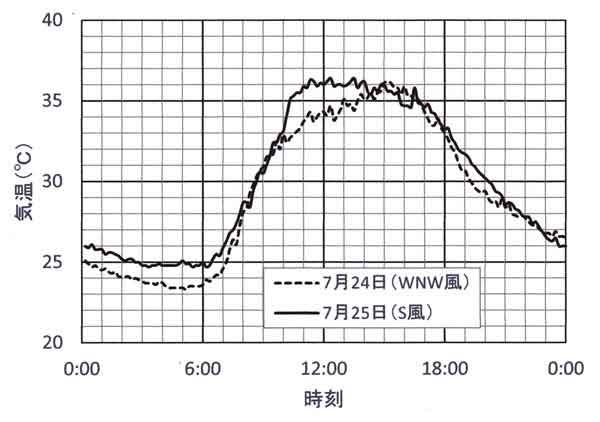

見やすくするために、風向による気温日変化の違いを図94.3に比較した。

図94.3 西寄りの風(7月24日)と南寄りの風の日(7月25日)の気温日変化の比較。

10~14時の時間帯の気温変化の特徴が異なっている。

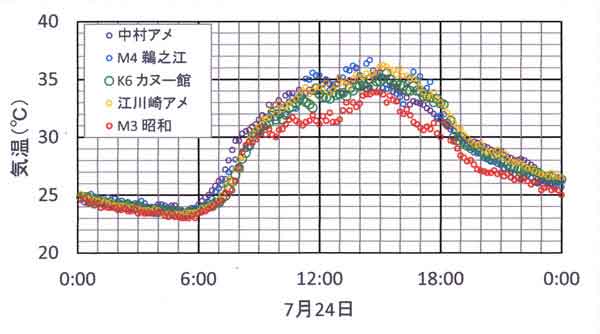

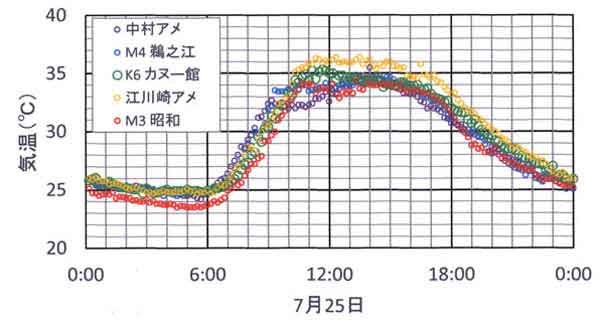

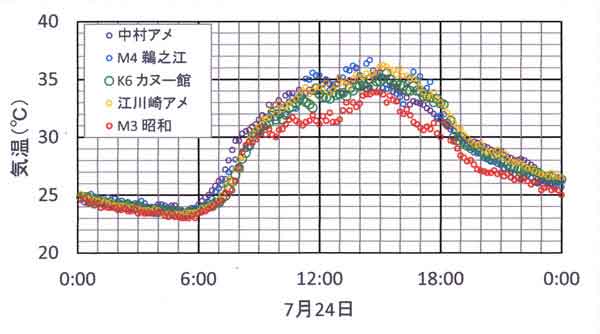

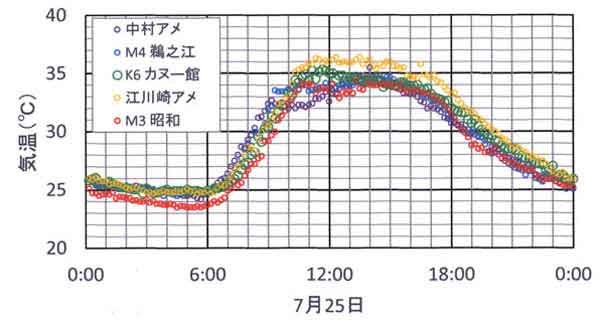

他の観測地点における気温日変化を図94.4(7月24日:西寄り風)と図94.5(7月25日:南寄り風)

に示した。

図94.4 四万十川沿いの5観測点の気温日変化の比較、7月24日(少し雲がある場合)。

図94.5 図94.4に同じ、ただし7月25日(雲がほとんど無い場合)。

雲が少しある日(図94.4:7月24日)の気温は時間的に上下に変動しており、気温

下降は雲によって日射が遮られた時と考えられる。特に、鵜ノ江(青印)と昭和

(赤印)では日中の気温変動が大きいように見える。

雲がほとんど無い日(図94.5:7月25日)は、前図に比べて日中の気温変動が小さい。

94.4 海岸からの距離と気温上昇の関係

図94.4や図94.5からは、気温と海岸距離との関係が明瞭でない。その理由は、気温は

観測点周辺の100m程度の地表面状態(草地、アスファルト舗装、など)と空間広さ

(樹木や建物による風通しの良し悪し)によって1~2℃程度の幅で変化するからで

ある。

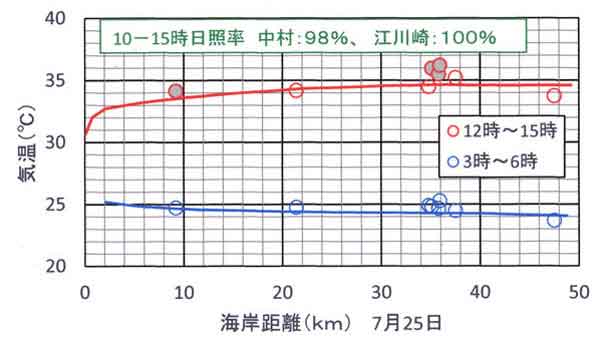

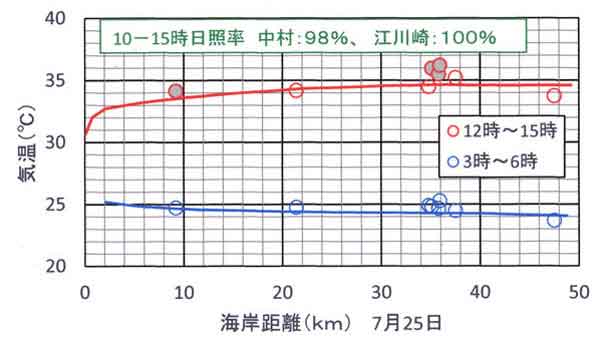

これらに注意しながら日中の気温(12時~15時平均気温)と海岸距離の関係を図94.6

に示した。塗つぶし印で示す中村アメダス(横軸=9.2km)、江川崎アメダス

(35.1km)、江川崎駅35.8km)、宮地(35.9km)は、芝地・畑の鵜ノ江

(21.4km)、カヌー館(34.8km)、長生(37.5km)、昭和(47.5km)に

比べて0.5~1℃ほど高温であることに気づく。

図94.6 海岸距離と気温の関係、7月25日(全域がほぼ快晴)。日中の12時~15時

平均気温は赤で、日の出前の3時~6時の平均気温は青で示した。塗つぶし印は、

観測点周辺に住宅が多い場合(中村アメダス)やアスファルト舗装路面が多い観測

地点である。

参考までに、非晴天日(日照時間<10時間)も含めて、地表面状態による平均気温の

違いを表94.3に示した。「高温化地面」では日中の気温は全地点で31.0℃以上、

「標準的地面」では全地点で31.0℃より低く、両グループ平均差は0.60℃

(=31.39℃-30.79℃)となり有意な差である。

表94.3 各観測地点の日平均気温と日中の平均気温の比較(2014年7月20日~8月1日)。

この13日間の日照時間平均値は江川崎で7.5時間、中村で7.1時間

高温化地面:住宅地、アスファルト舗装、鉄道敷地など日中の気温が高くなりやすい

標準的地面:芝地、草地、畑

日中の気温:12時~15時の平均気温

地 点 名 日平均気温 日中の気温

高温化地面

中村アメダス 27.43℃ 31.06℃

江川崎アメダス 27.34 31.63

ふるさと市 27.27 31.32

江川崎駅 27.20 31.40

宮地 27.33 31.55

平均 27.31 31.39±0.22

標準的地面

鵜ノ江 27.29 31.00

カヌー館 27.08 30.96

長生 26.96 30.93

昭和 26.69 30.37

平均 27.01 30.79±0.29

高温化地面上と標準的地面上の平均気温の差

0.30 0.60

図94.6(7月25日)を観測した段階では、気温計の配置は完全に終わってなく、図中の

赤曲線は次のことを考慮して描いたものである。

①この梅雨明け時期の土佐湾西部の沿岸近くの海面水温は、高知県漁海況情報システム・黒潮

牧場ブイ情報13号ブイ(足摺沖)や海上保安庁海洋速報&海流推測図によれば

27℃~29℃であり、海上気温は水温に近いと考えられること。

②後日、「河口」(海岸距離=0.5km)に配置された気温計による日中の平均気温は

27℃~31℃(図94.7、図94.8)であること。

図94.6によれば、海岸線から内陸50kmまでの気温上昇は約4℃である。この気温上昇

は夏の関東平野における気温上昇量、約2℃(

「K80.地域を代表する気温の分布」の図80.2a)に比べて大きい。

四万十川河口から内陸への気温計の配置は竹島を除けば8月12日までに完了し、

13日から連続観測となった。海岸距離=2.8kmの竹島における最初の観測は8月13日

(アスマンによる10分ごと観測)、連続観測の開始は8月26日である。前述のように、

2014年の8月は晴天日がなかったので、非晴天日(雲が多く、日照時間<10時間)も

含めて海岸距離と気温上昇の関係を見ておこう。

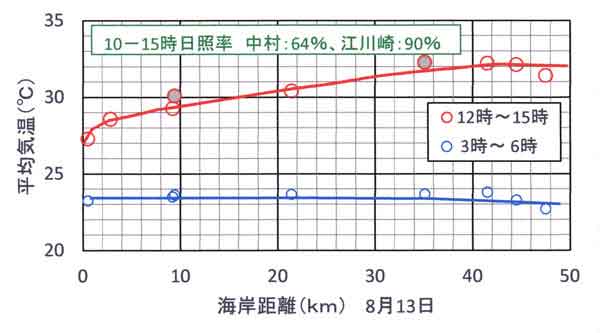

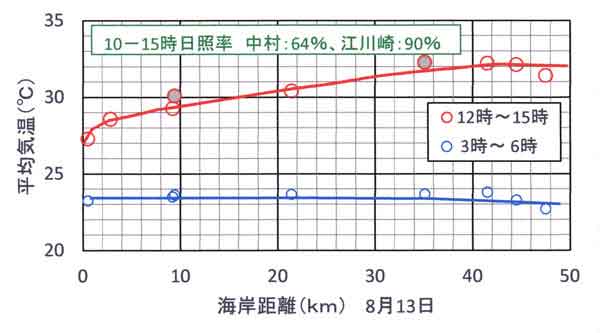

図94.7 海岸距離と気温の関係、8月13日(沿岸域で雲が多い)。10~15時の日照率は

中村で64%、江川崎で90%である。

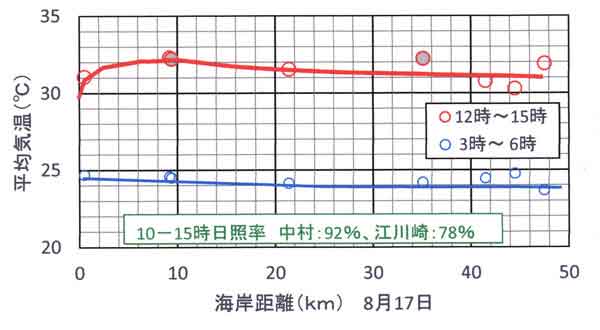

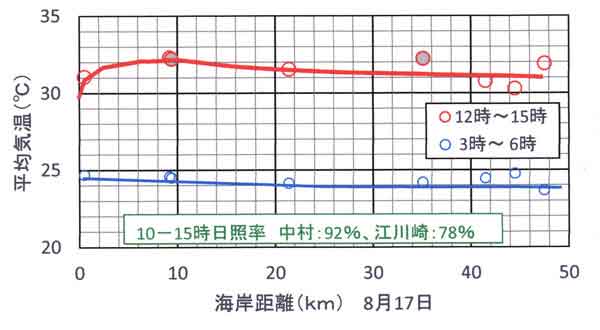

図94.8 海岸距離と気温の関係、8月17日(内陸で雲が多い)。10~15時の日照率は

中村で92%、江川崎で78%である。

上の2図からわかることは、沿岸域で雲が多い日の気温は内陸へ入るほどより高温と

なるのに対し、逆に内陸で雲が多い日は、海岸に近い範囲を除外すれば、気温は

概略一定となっている。つまり、気温の地域分布は雲量(日照時間)に大きく依存

している。

94.5 まとめ

高知県四万十市の内陸に設置されている江川崎アメダスの周辺で気温の長期観測を

行なった。本論は2014年7月19日から9月5日までの梅雨明け後のまとめである。

この年の梅雨明け後の高知県内では、晴天日が稀で、8月の無降雨日は土佐清水で

4日、高知で1日、室戸岬で2日であった。そのため、解析例は少なかったが、これ

までに得られた結果の確認ができた。

(1) 江川崎アメダスの気温の地域代表性

アメダスは許容誤差の範囲内(0.5℃)で地域を代表している。晴天日中の気温が

芝地・畑に比べて0.5℃程度高めになる理由は、西寄りの風のときは西~北側の樹木

による風止め作用による「日だまり効果」、南寄りの風のときは南側のアスファルト

舗装面による高温化作用によると考えられる。

周辺にアスファルト舗装の広い道路がある他の地点(ふるさと市、江川崎駅

プラットホーム、宮地)でも日中の気温は平均として0.6℃程度高温に観測される

ことがわかった(表94.3)。

(2)江川崎アメダスにおける気温日変化の特徴

晴天日中の気温上昇の特徴は風向によって異なる。西寄りの風(W~NW)の日は

15時ころまで気温上昇が続くのに対し、南寄りの風(S~SSE)の日は、11時ころ

から気温上昇がほとんどとまり、15時ころから下降が始まる。

南寄りの風は海風による冷気移流により気温上昇が抑制されると考えられる。

(3)海岸からの距離「海岸距離」と気温上昇の関係

四万十川河口から川沿いに気温計を配置し、日中の気温が海岸距離とともに上昇

することを確認した。

沿岸から10km以内で2~3℃程度上昇、それより内陸の10~50km範囲では気温

上昇はゆるやかとなり、0~50km範囲で約4℃上昇する。この上昇量は関東平野に

おける海岸距離50kmまでの上昇量2℃より大きい(

「K80.地域を代表する気温の分布」の図80.2a)。

沿岸部で日照時間が少ない日は、気温は内陸でより高温となるのに対し、逆に内陸で

日照時間が少ない日は沿岸部から内陸まで気温はほぼ一定となる。例に示さなかった

が、内陸で雲がより多いときは、沿岸部のほうが内陸より高温になると考えられ、

四万十川沿いの日々の気温分布は風向のほか雲量分布と密接に関係する。

アメダスデータの今後の追加解析

来年度の観測に先立ち、江川崎アメダスの気温日変化の特徴が風向に依存することを

定量化しておく。そのために、2011~2014年(4年間)の4月~9月から晴天日

(江川崎、中村の日照時間>10時間)を選び、両地点とも南寄りの風の日と、

西寄りの風の日に分けて、江川崎の気温日変化の違いをもとめておくこと。

そうしておけば、来年の観測では、この問題に取り組む時間は不要となり、

他の問題に集中できる。

西寄りの風の日の気温計配置計画

本章では、四万十川に沿って北上する海風が江川崎周辺まで届く条件に重点をおいて

気温計を配置した。来年度は引き続き、南寄りの風のときの海岸距離と気温上昇の

関係を明確にするとともに、西寄りの風が吹く日の気温分布に重点をおく。

その目的のために、「宇和島~宇和島市街の東端~鬼北町~松野町~江川崎駅~

江川崎アメダス~昭和」のラインに気温計を配置する。その際、最初に宇和島特別

地域気象観測所の地域代表性から調べたい。