K73.露場風速の季節変化ー北の丸と大手町

著者:近藤 純正

東京の新しい気象観測露場が皇居外苑北の丸公園に開設され、2011年8月から試験観測

が行われている。北の丸露場は周囲が森林で囲まれており、多くは常緑樹であるが、

南東側には落葉樹が多い。そのため、露場面付近の風速は季節変化する。落葉期12~3月

の全方位平均の露場通風率は着葉期6~11月に比べて2%大きく、南東~南の風向に

対する露場通風率は6%ほど大きい。

一方、大手町露場では、西側を南北に走る道路の拡幅工事にともない、2012年~2013年

の冬に街路樹の枝切りと生垣が撤去され、露場通風率は全方位平均で4%、南寄りの風

に対して10%ほど大きくなった。

(完成:2013年5月8日)

本ホームページに掲載の内容は著作物であるので、

引用・利用に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを

明記のこと。

更新の記録

2013年4月27日:素案の作成

目次

73.1 はしがき

73.2 北の丸露場の露場風速の季節変化

(2-1)露場周辺状況

(2-2)風速比と風向差

(2-3)露場通風率

73.3 大手町露場周辺の工事に伴う露場風速の変化

(3-1)露場周辺状況

(3-2)風速比と風向差

(3-3)露場通風率

73.4 まとめ、および今後の課題

○本章は、気象庁観測部によって観測された露場風速について解析した結果である。

73.1 はしがき

東京都心の気象観測所は大手町露場から北の丸露場に移転される予定である。

大手町露場はビル街にあり、世界を代表する大都市・東京における都市気候の

時代変化を観測してきた。一方、北の丸露場は森林に囲まれ、今後の気温・湿度の

観測値には森林環境の変化が反映されると予想される。

2011年8月から開始された試験観測によれば、北の丸露場では晴天日の最高気温

が高く、最低気温は低く、気温日較差が大手町露場よりも大きい。これは露場の

風通しが悪く、地面付近の空気の拡散が弱いためである。そのため、相対湿度も高く

なる。

北の丸露場は日本各地の他の露場と比べると特殊な環境にあり、露場広さ

(X/h=1/tanα、α:露場から見た周辺地物の仰角)の範囲内には低木の樹木が

密生している。そのため、風通し「露場通風率」は平坦地で観測されたそれに比べて、

かなり小さい(

「K63. 露場風速の解析―北の丸と大手町」)。

北の丸露場の周辺は、第二次世界大戦終結までは皇居を守る近衛兵の兵営地であり、

練兵場もあった。終戦後に緑地・森林公園として整備されてきた。将来にわたり樹木の

成長、森林状態の変化が考えられる。そのため、現時点における露場通風率を測り、

将来、時代とともにどのように変化していくか、記録していかねばならない。

露場周辺には多くの常緑樹に交じって落葉樹もある。特に露場の南東側には落葉樹の

ハナミズキが多く植えられており、露場通風率は着葉期と落葉期でどのように変わる

かも測っておきたい。

本章では、北の丸露場と大手町露場で2012年6月から2013年3月までの10か月間観測

した露場風速を解析し、露場通風率の季節変化を調べる。

大手町露場では、西側を南北に走る道路の歩道の拡幅工事が行われ、街路樹の枝切りと

気象庁敷地内の生け垣が撤去された。これが露場通風率に及ぼす影響を調べる。

風速資料

露場風速(風速、風向)は露場面から高度2mにおいて超音波風速計(ウインド

ソニック、PGWS-100-1)によって観測された10分間平均値の連続記録である。

測風塔風速>3m/sのみを解析した。結果のまとめは、2カ月ごとの平均値、風速比

(=露場風速/測風塔風速)などは方位30°間隔の平均値として求める。測風塔風速

は科学技術館屋上で観測された値である。

73.2 北の丸露場の露場風速の季節変化

(2-1)露場周辺状況

2013年3月22日の仰角αの測量と4月9日の森林遮蔽率の測定によれば、露場広さの

全方位平均値「露場広さ2」=3.3、同実距離 Xの平均値=28.9mの範囲内には低木

が多く存在する。特に南東側は開けており、露場中心から20~30mの範囲には樹木

はないが、それ以遠には落葉樹のハナミズキなどが多い(図73.1)。

図73.1 北の丸露場の東角より南東方向を撮影、中央の落葉樹はハナミズキ

(2013年3月7日撮影)。

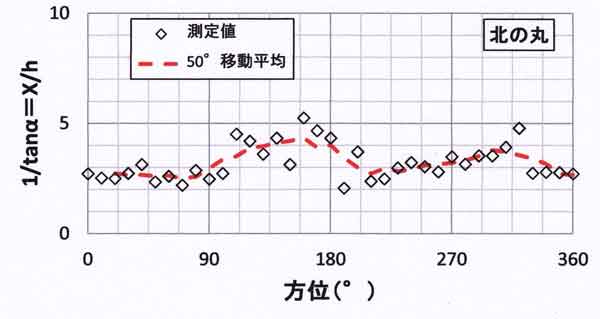

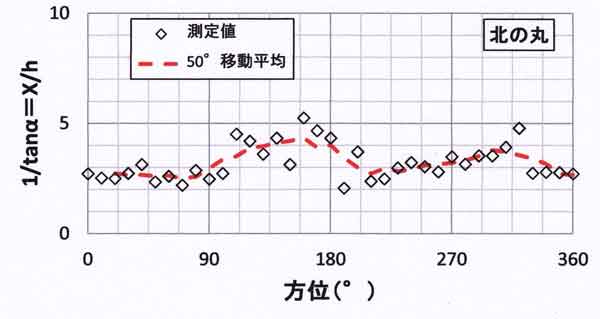

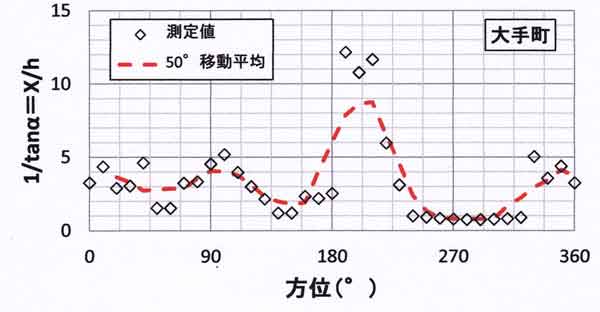

図73.2 北の丸露場の方位別の露場の広さ X/h(無次元)。赤線は方位角±20°の範囲

(50°範囲)の移動平均値、2013年3月22日、露場面上1.4mで測定

(「K63. 露場風速の解析―北の丸と大手町」の図63.2(a)

に同じ)。

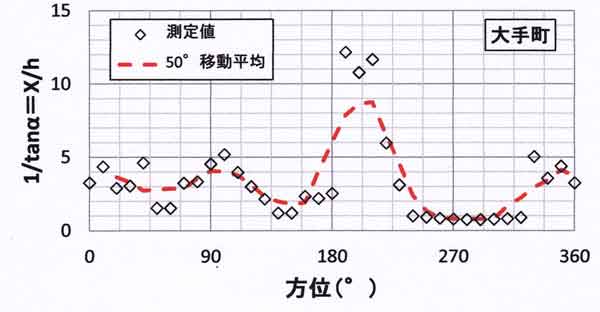

図73.2は露場広さ X/h(=1/tanα)の方位角分布である。南東から南(112°~180°)

及び北西(292°~315°)で大きく、この方位が風みちとなる。

この風みちにより、測風塔風向が北北東~北東風のとき露場風向は西~北西にずれ、

北東風のとき露場風向は南東にずれる(「K65.北の丸露場の

風速減率と周辺の森林遮蔽率」の図65.4を参照)。

(2-2)風速比と風向差

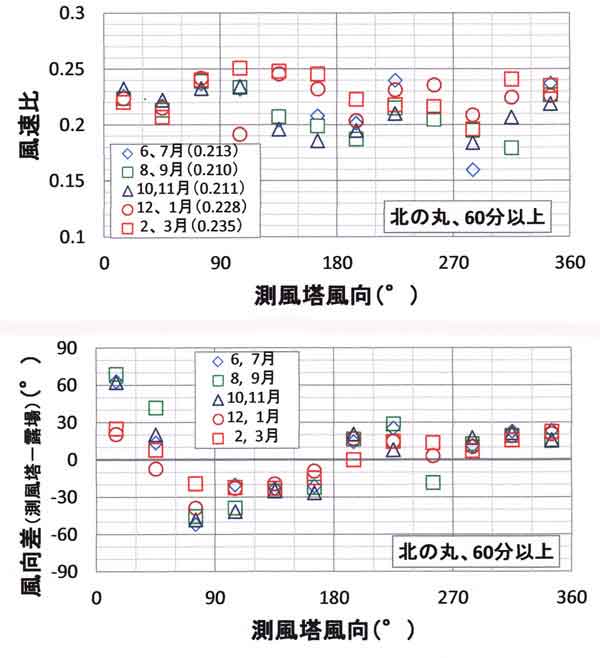

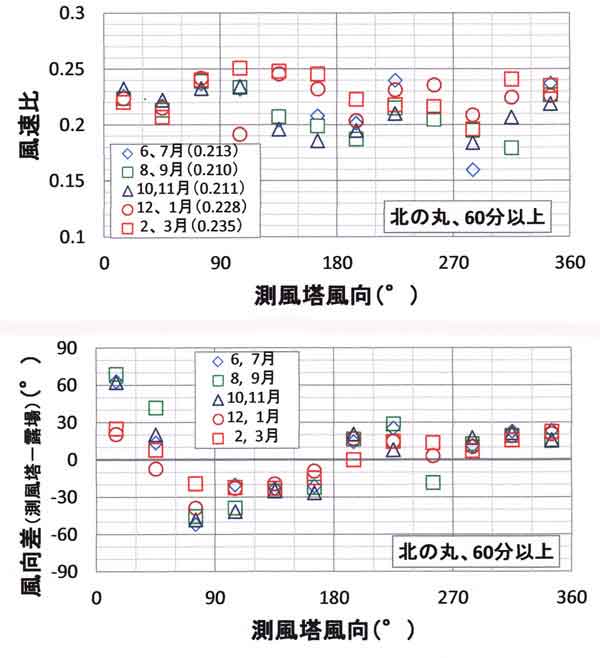

図73.3(上図)は風速比(=露場風速/測風塔風速)の風向依存性である。褐色丸印と

赤四角印は落葉期(12月、1月~3月)、青菱形印と緑四角印と紫三角印は着葉期

(6月~11月)を示す。

全方位平均の風速比は0.211(着葉期)、0.231(落葉期)であり、落葉期が

0.02(0.211の9%)大きくなっている。

図73.3 北の丸露場における風速比(上図)と風向差(下図)の風向依存性。

上図の凡例のカッコ内数値は全方位平均の風速比である。

図73.3(下図)は風向差(=測風塔風向-露場風向)の風向依存性である。この図は

平均値のプロットであり、個々の10分間値(プロットしていない)ではバラつきが

大きく、着葉期と落葉期の間で顕著な違いは見られない。

(2-3)露場通風率

露場通風率は、これまでの他の章で説明してきたように

(例えば、「K57.森林内の開放空間の風速」の57.2節)、次式によって定義する。

露場通風率(%)=風速比 / 風速比理想値

風速比=露場風速/測風塔風速

風速比理想値=Ur/UA=ln(zr/zo) / [ln(zA-d)/zo], zo=0.003m

Ur とUA は露場風速と測風塔風速、zr とzA は露場風速計の

高度と測風塔風速計の高度、d は風速鉛直分布を表すときに用いる「ゼロ面変位」

である。

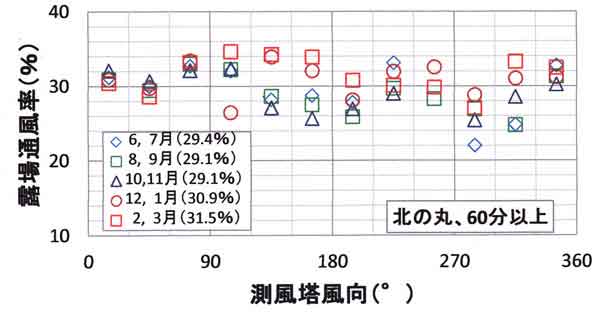

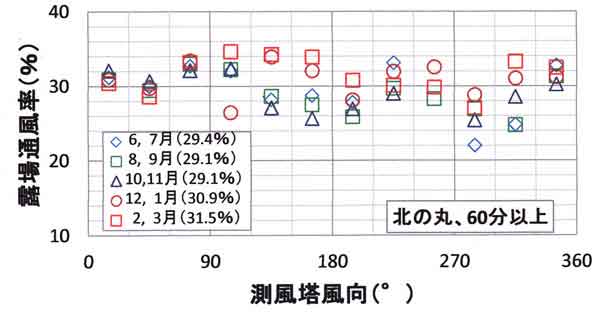

図73.4は露場通風率の風向依存性である。全方位平均の通風率は、着葉期

(6月~11月)の29.2%に対して落葉期(12月、1月~3月)は31.2%となり、

落葉期が2%大きい。

図73.4 北の丸露場における露場通風率の風向依存性。凡例のカッコ内数値は全方位

平均の露場通風率である。

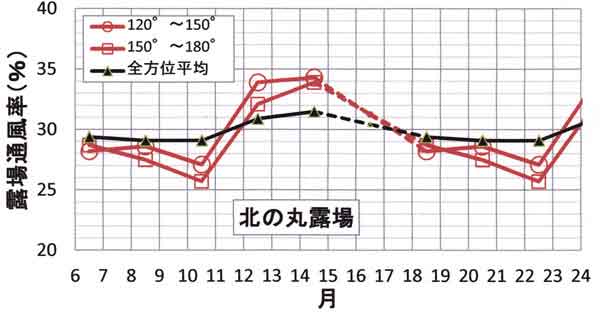

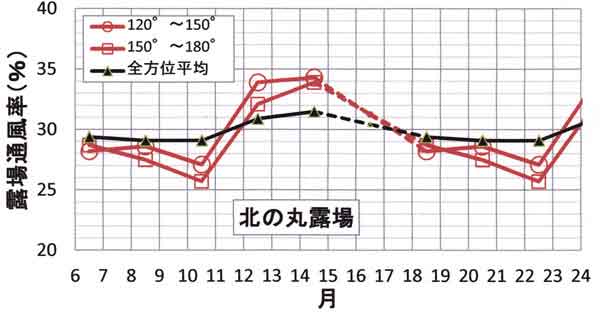

図73.5にも示すように、測風塔風向が南東~南(120°~180°)のときの露場通風率の

季節変化は大きい。

着葉期(6月~11月)の27%前後に対して落葉期(12月~3月)は33%

前後となり、約6%(33/27=1.22倍)大きくなっている。これは顕著な違いである。

図73.5 北の丸露場における露場通風率の季節変化、横軸は1月からの月数で表して

ある(横軸の15は3月、22は10月)。黒印:全方位平均、赤印:南東~南の風のとき。

73.3 大手町露場周辺の工事に伴う露場風速の変化

(3-1)露場周辺状況

大手町露場はビル街にあり、露場から周辺地物の仰角αを測ると、西側の竹橋会館は

50°以上、南東側の気象庁ビルなどは20~40°もある。「露場広さ1」

(=1/<tanα>)を比べると、大手町が1.8(2012年6月25日、測量高度=0.55m)、

北の丸が3.1(2013年3月22日、測量高度=1.4m)で北の丸露場よりも狭いことになる。

しかし、大手町露場は図73.6で示すように、南南西(190°~220°)が開け皇居の森が

遠くに見え、露場西側には竹橋会館との間の道路が南北にあり、風通しがよい。

そのため「露場広さ2」(=<1/tanα>)を比べると、北の丸の3.3に対して

大手町は3.4で広く、露場通風率の全方位平均は55~60%程度もあり、ビルの谷間の

狭い空間の割に通風がよい。

図73.6 大手町露場の方位別の露場の広さ X/h(無次元)。赤線は方位角±20°の範囲

(50°範囲)の移動平均値(

「K63. 露場風速の解析―北の丸と大手町」の図63.2(b)に同じ)。

大手町露場では、2012年~2013年の冬、西側を南北に走る道路の歩道の拡幅工事が

行われ、街路樹の枝切りと気象庁敷地内の生け垣が撤去された。図73.7は竹橋会館の

12Fから見下ろした写真、図73.8は気象庁ビルの南西側から北方向を撮影した写真

である。歩道にある街路樹の樹冠部は無くなり、工事前に比べて、露場の風通しが

よくなった。

図73.7 大手町露場(写真の左端)、西側の竹橋会館12F食堂より見下ろして撮影

(2013年3月22日)。

図73.8 気象庁ビルの南西側から北方向を撮影、歩道の拡幅工事が行われている。

左は竹橋会館、中央遠方に大手町露場がある(2013年3月22日撮影)。緑色の物体は

工事用の目の粗いフェンスである。

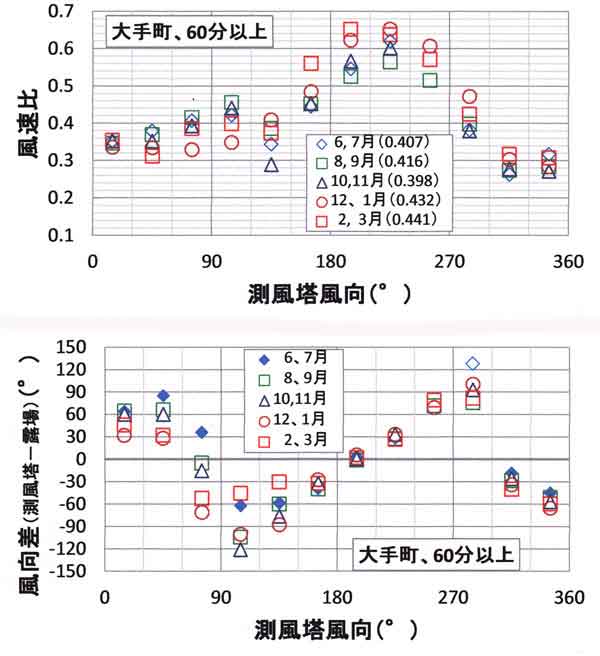

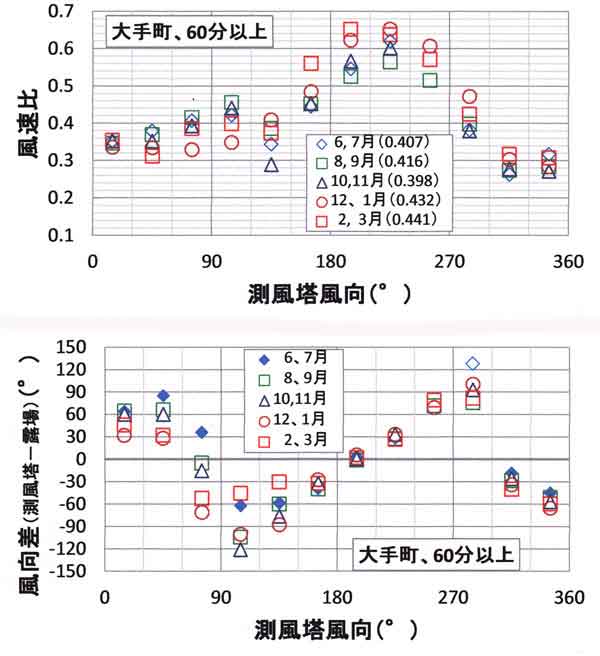

(3-2)風速比と風向差

図73.9(上図)は風速比(=露場風速/測風塔風速)の風向依存性である。褐色丸印と

赤色四角印は落葉期(12月、1月~3月)、青菱形印と緑四角印と紫三角印は着葉期

(6月~11月)を表す。

全方位平均の風速比は0.407(おおよそ工事前)、0.437(おおよそ工事後)であり、

工事に伴い0.03大きくなっている。特に、南寄りの風向に対する風速比が大きくなって

いる。その他の詳細は露場通風率の項で説明する。

図73.9 大手町露場における風速比(上図)と風向差(下図)の風向依存性。

上図の凡例のカッコ内数値は全方位平均の風速比である。

図73.9(下図)は風向差の風向依存性である。この図は平均値のプロットであり、

個々の10分間値(プロットしていない)ではバラつきが大きく、工事前と工事後で

顕著な変化は見られない。

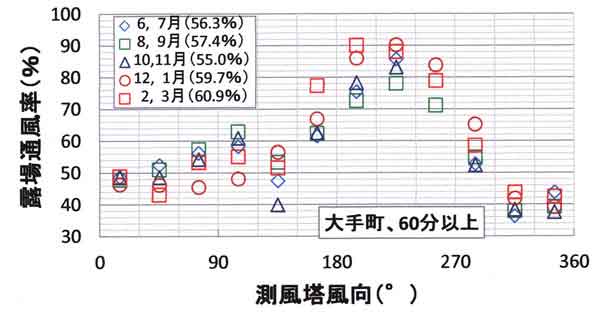

(3-3)露場通風率

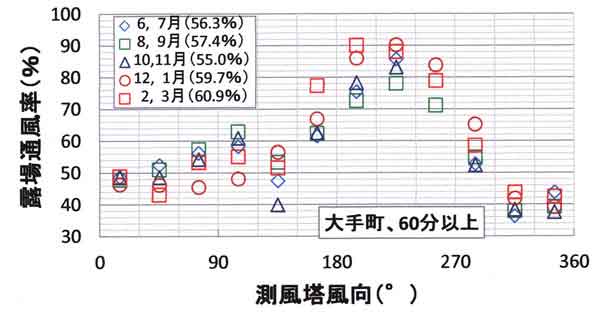

図73.10は露場通風率の風向依存性である。6~11月(おおよそ工事前)の56.2%に

対し、12~3月(おおよそ工事後)は60.3%となり、4%ほど大きくなっている。

図73.10 大手町露場における露場通風率の風向依存性。凡例のカッコ内数値は

全方位平均の露場通風率である。

詳しく見ると、露場通風率は風向150°~330°の範囲で工事後大きくなるのに対し、

風向30°~120°の範囲では逆に小さくなる傾向となる。

この章で示した風速比、風向差、露場通風率は風向30°間隔の平均値のプロットで

あり、個々の10分間値ではバラツキは大きい。つまり、大手町露場の露場風は渦巻き

しており、特に測風塔風向が東風のとき、露場では竹橋会館にぶつかり風は反転し

風向を180°前後変えて露場風となる(「K63.露場風速の解析

―北の丸と大手町」の図63.4参照)。

したがって、歩道の拡幅工事に伴う街路樹の枝切り(樹冠部を無にした)と敷地内

の生垣の撤去により、露場付近での渦巻き状の風は、あらゆる風向に対して影響を

受け、その結果が上記の露場通風率に見られた傾向として現れている。工事後に

測風塔風向30°~120°の範囲で露場通風率が小さくなるのは、露場の風速計地点の

風速弱化であり、その他の周辺地点(風速は測っていない)では風速が強くなった

ことを意味している。

露場通風率について、測風塔風向が南寄り(150°~240°)のときの平均値を

表73.1の2列目に、全方位平均値を3列目に示した。工事前に比べて工事後が南寄り

風向のとき約10%の増加、全方位平均値で約4%の増加である。

表73.1 大手町露場における露場通風率の平均値(2012年6月~2013年3月)。

期 間 露場通風率(150~240°) 露場通風率(全方位平均)

6~ 7月 74.2% 56.3%

8~ 9月 71.0 57.4

10~11月 74.8 55.0

着葉期平均 73.3 56.2

12~ 1月 81.0 59.7

2~ 3月 85.2 60.9

落葉期平均 83.1 60.3

落葉期-着葉期 9.8% 4.1%

73.4 まとめ、及び今後の課題

(1)北の丸露場に関して

全方位平均の露場通風率は着葉期(6~11月)の29.2%に対して、落葉期(12~3月)

は31.2%となり、2%(31.2/29.2=1.07倍)大きい。

落葉樹が多く存在する方位からの風、すなわち測風塔風向が南東~南(120°~180°)

のときの露場通風率の季節変化は大きい。着葉期(6月~11月)の27%前後に対して

落葉期(12月~3月)は33%前後となり、約6%(33/27=1.22倍)大きくなる。

表73.2は「K65. 北の丸露場の風速減率と周辺の森林遮蔽率」

で測定したパラメータと今回の観測値のまとめである。この表は、北の丸露場開設

当時の状態として、今後の露場を管理する際の参考となる。

表73.2 北の丸露場の空間を表す諸パラメータと露場風速の一覧

風速減率=露場通風率/実験式、

ただし実験式は、露場広さXの範囲内に低木・雑草が無い場合の露場通風率

露場通風率=風速比/風速比理想値

パ ラ メ ー タ 測定値 測定日

周辺樹木の仰角αの平均値(測量:露場面上1.4m) 17.6°±3.6° 2013年3月22日

αの目標物の高さ h の平均値(同上) 8.8m±3.2m 同上

同上(露場面からの高さ) 10.2m

同上(土盛り露場の外の地面からの高さ) 12.6m

露場広さの実距離の平均値 X 28.9m±13.1m

露場近くの開けた距離の平均値 Op 16.1m±4.5m

露場広さX/hの全方位平均値(露場広さ2) 3.30±0.83 2013年3月22日

全方位平均の森林遮蔽率、Op~X範囲(落葉期) 0.71 2013年4月9日

同上 (着葉期) ― ―

森林遮蔽率の平均値、露場中心~X範囲(落葉期) 0.30 2013年4月9日

同上 (着葉期) ― ―

全方位平均の風速減率(6月~11月:着葉期) 0.63

全方位平均の風速減率(12月~3月:落葉期) 0.68

全方位平均の露場通風率(6月~11月:着葉期) 29.2%

同上 (12月~3月:落葉期) 31.2%

課題1:夏の森林遮蔽率の測定

風速減率は着葉期(6~11月)の0.63に対し、落葉期(12~3月)は0.68となり、

1.08倍(=0.68/0.63)大きくなっている。落葉期の森林遮蔽率の測定(4月9日)

は行われ風速減率との関係は得られているが(「K65.北の丸

露場の風速減率と周辺の森林遮蔽率」の図65.12)、着葉期の森林遮蔽率はまだ

測定されていないので、今後、夏にも測っておく必要がある。

課題2:今後の露場通風率の測定と管理

露場周辺の森林状態は時代とともに変化し、露場での観測値に影響を及ぼす。今後は、

5年間隔の頻度で露場風速を観測することが望ましい。観測年には、一定の季節

(例えば3ヶ月間、あるいは12か月間)に観測を行う。

同時に5年間隔で、仰角αとαを示す樹木までの水平距離 X (または直線距離)

を方位5°間隔で測量する。樹高 h の30%以上(正確には露場広さX/hの30%以上)

の変化が生じないよう、枝切りなどを行う。

北の丸露場は特殊な環境にあり、露場広さ X の範囲内に低木の樹木が密集し、風の

通り抜けが悪い。露場通風率が10%以上変化しないよう、低木の間伐・剪定を行い、

環境を保つように管理していく。

(2)大手町露場に関して

大手町露場では、2012年~2013年の冬の期間中に、西側を南北に通る道路の歩道の

拡幅工事が行われ、街路樹の枝切りと気象庁敷地内の生け垣が撤去された。

その結果、露場通風率は6月~11月(おおよそ工事前)の56.2%に対し、12月~3月

(おおよそ工事後)は60.3%となり、4%ほど大きくなった。特に南寄りの測風塔風向

(150°~240°)のときの露場通風率は約10%の増加となった。

課題3:工事前後の気温の解析

露場通風率の4%および10%の増加は、平均気温を下降させることになる。年平均気温

における変化は0.1℃程度またはそれ以下で、短期間の観測資料からの検出は微妙で

ある。

しかし、最高気温への影響は大きいことが予想され、検出できる可能性がある。

北の丸と大手町の露場における3年間の比較観測の資料が揃えば、工事後の最高気温

が北の丸露場におけるそれと比べて低下するかどうか調べておこう。