K125.自然教育園の林内気温、3月~10月

著者:近藤純正・菅原広史・内藤玄一・萩原信介

東京白金台の自然教育園における気温の水平分布と、20mの観測塔で観測した気温の

鉛直分布を解析した。

林内の開けた「開空間」における晴天日中の日だまり効果による気温上昇は、着葉前

の3月に最大であり、着葉による林床の木漏れ日率(林床面の日射量)の減少にした

がって小さくなる。常緑樹林内と落葉樹林内の気温差も同様に大きな季節変化をする。

こうした急激な季節変化は、観測塔で観測された日射に対するアルベドや蒸発効率の

急激な変化と対応している。

林内気温の鉛直分布は、日中・夜間とも上層が高温、下層が低温の安定成層をして

いる。自然教育園の高度19mの気温を林外の代表気温としたとき、高度19mと1mの

鉛直気温差は、降雨日には林外気温の日較差にほぼ比例するのに対し、晴天日には

降雨日からの経過日数(林内土壌の水分量)に依存し、しだいに一定値に収束する。

林内の鉛直気温差の絶対値は、風速が強いほど小さくなる。

(完成:2016年3月10日)。

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(新しい結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

これは、国立科学博物館「自然教育園報告」第47号(2016年6月頃発行予定)に掲載

する論文の下書きである。

更新の記録

2016年3月6日:素案の作成

2016年3月10日:3節のはじめに、都市気候の特徴を追記

目次

1 はじめに

2 観測

3 晴天日の林内気温の日変化

(A)3月~5月

(B)盛夏8月

4 晴天日の樹冠面上と大手町の気温差

5 着葉・繁茂度と林内気温の関係

(C)常緑樹林と落葉樹林の気温差

(D)開空間と大手町の気温差

(E)林内と大手町の気温差

(F)日照時間と気温差

6 気温の鉛直分布

(G)快晴日の気温鉛直分布

(H)降雨日の気温鉛直差と林外気温の日較差

(I)快晴日の気温鉛直差と降雨日からの経過日数

(J)気温鉛直差の風速依存性

7 まとめ

引用文献

気象庁資料

気象庁大手町露場の気温データは気象庁から提供されたものである。

1 はじめに

「森林内の気温」の研究は、気象庁の観測露場が大手町から北の丸公園に移設され、

晴天夜間の気温が1~3℃低くなり、逆に晴天が続く日中は1℃前後高温に観測される

ようになったことが動機である。

北の丸露場は周辺が密な樹林に囲まれた風通しの悪い場所にあり、晴天夜間は放射冷却

が強く低温になり、日中は日だまり効果で都心市街地よりも高温になる。この公園は、

戦前は練兵場であったが、戦後は市民公園となり、植生状態も時代とともに変化して

きた。それゆえ、北の丸露場の気温と都心市街地の気温との違いが時代によって変

わっていくと予想される。森林環境と気温の関係についての理解は、観測所環境や森林公園

の維持管理に活用することができる。

その基礎研究として、都心部の森林公園(新宿御苑、明治神宮、代々木公園、北の丸

公園)と、つくば市内や平塚市内の森林公園で気温の観測を行なってきた。それらは、

晴天日の日中に観測されたもので、次の報告にまとめられている。

近藤・内藤・近藤(2015f).

近藤・内藤(2015g).

近藤・内藤・近藤(2015h).

近藤・内藤(2015i).

近藤・内藤(2015j).

本研究では、これらの結果を確実なものとし、さらに夜間についても林内気温の特徴

を明らかにする目的で、東京白金台(JR山手線目黒駅の東500m)の国立科学博物館

附属自然教育園において観測を行った。

前報(近藤・菅原・内藤・萩原、2015)で行った2014年秋から2015年2月10日までに続き、

2015年3月12日から10月13日まで連続観測を行い、近藤・内藤(2015e)および近藤・菅原・

萩原・内藤(2015k)をまとめたものである。

2 観測

前半期間の観測:2015年3月12日から6月4日まで

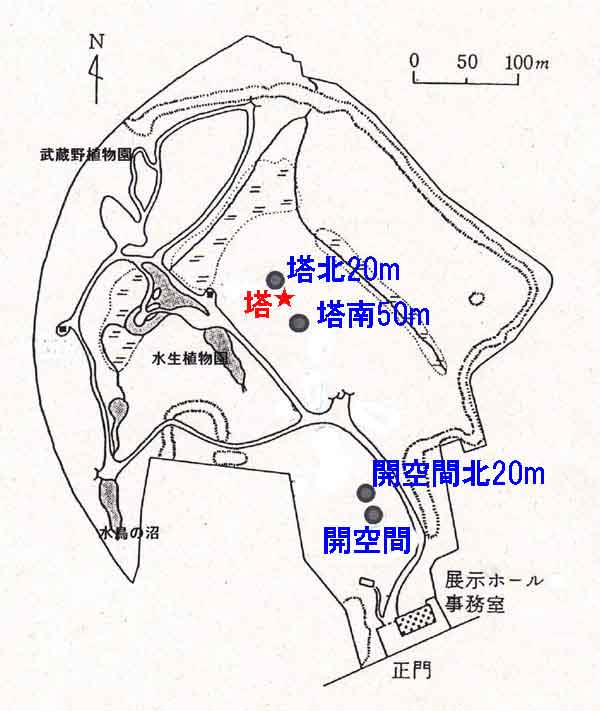

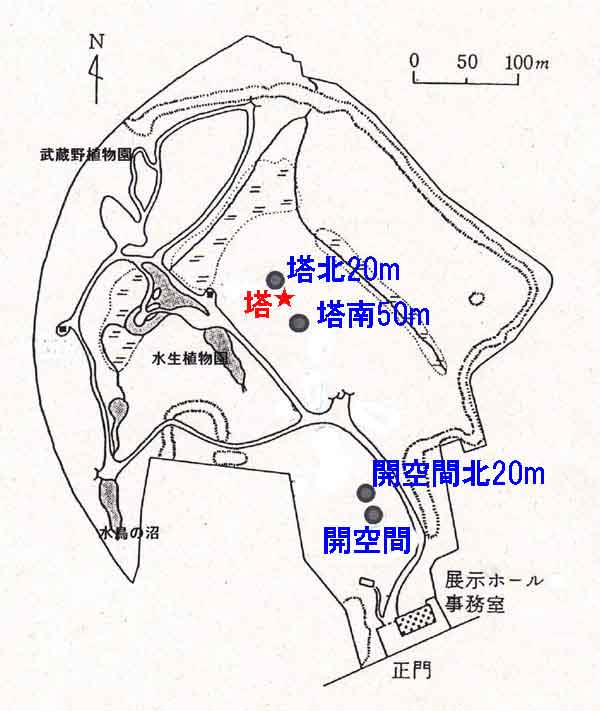

図1に示すように、気温の水平分布の観測は「開空間」、「開空間北」、「塔北20m」、

「塔南50m」の4か所の高度1.4mで、鉛直分布の観測は「開空間」とその北20mの

林内の「開空間北」の2か所の高度0.4m(0.25m)、1.4m、4.6mの各3高度で行

なった。

後半期間の観測:2015年6月5日から10月14日まで

20m観測塔で気温の鉛直分布を観測した。観測塔の位置は、自然教育園のほぼ中央、

図中の「塔北20m」と「塔南50m」の間にある。観測は、高度19.0m、15.6m、7.4m、

5.2m、3m、1mの6高度で行った。高度3mと1mの気温計は、塔の下の観測小屋の

影響がないように塔の南20mの地点に設置した。

図1 自然教育園の高さ20mの観測塔の位置(赤星印)と観測地点。

塔北20m:観測塔の北20mの林内(ほとんど常緑樹)

塔南50m: 同上の南50mの林内(落葉樹と常緑樹)

開空間:旧管理棟跡地の空間(中央部近くに落葉樹)

開空間北20m:同上の北20mの林内(落葉樹と常緑樹)

各地点周辺の代表的な樹木は次の通りである。

塔北20m・・・・・・・・高木スダジイ、亜高木ヤブツバキ、トウネズミモチ

塔南50m・・・・・・・・コナラ林(木漏れ日率の季節変化が大きい)

開空間の大木・・・・カラスザンショウ(開空間の中央近くに日陰をつくる)

開空間北20m・・・・シラカシの大木あり

前半期間の目的

前半は着葉の前からはじまり、着葉・新緑が急激に進み、ほぼ終了までの期間である。

そのため、樹木の着葉と林床上の木漏れ日率の急変が気温分布にどのような影響を及ぼ

すかを見いだすことである。

後半期間の目的

樹林の着葉が十分になり、林床上の木漏れ日率は10%以下であった。木漏れ日率10%

以下は、林床に届く日射量が林外日射量の8%以下に相当する(近藤・内藤、2015g、

の図113.5)。

後半は着葉がほぼ完了した期間における晴天日と曇天・雨天日の気温鉛直分布の違い、

つまり林床下の土壌水分の違いによる熱慣性が気温に及ぼす影響を調べることで

ある。また、樹冠上および林内の気温と都市ビル市街地の大手町露場との気温差を

明らかにすることである。

気温計

林内の場所による気温差は±1℃以内のことが多いので、観測では高精度の強制

通風式気温計を用いた。この気温計の総合的誤差(通風筒に及ぼす放射影響を含む)

は0.03℃程度である(近藤、2014;近藤、2015b)。

センサーは白金抵抗体のPt1000オーム、受感部の直径は2.3mmを用いている。

気温のサンプリングは10分間隔である。気温観測用の通風筒のファンモータの電源は

12ボルトであり、AC100ボルトの電源にACアダプターを接続して12ボルトとした。

日中の気温として、1日の最高気温が現れやすい時間帯の12時~15時までの3時間平均値

を、 また早朝の気温として、1日の最低気温の現れやすい時間帯の2時~5時の3時間の

平均値を用いる。

データ解析に用いる風速

20m観測塔における観測高度:20m

北の丸公園科学技術館屋上、地上高度:35m

自然教育園の20m観測塔の周辺の樹木の平均的な高さは14mである(直近で16mの樹木

もある)。そのため高度20mの風速を林外風速とみなす場合は、平均的な樹冠面を

実効的地表面として、実効的高度=6mの風速とみなす。

気象庁の北の丸公園科学技術館屋上、地上高度35mの風速は広域を代表し、今後の研究

にも利用するために、本論では自然教育園の高度20mの風速との関係を明らかにして

おく。

3 晴天日の林内気温の日変化

以下では、東京都心部ビル街に設置されている気象庁の大手町露場の気温と比較するので、

都市気候の特徴を説明しておこう。

都市化されると植生面積が減少し舗装道路やコンクリートの建築物が増えることで

(1)蒸発量が減少し、(2)地表層の熱的パラメータ(熱容量と熱伝導率)が大きくなる。

(1)の効果は地表面温度・気温の平均値を高くし、(2)の効果は日変化の振幅を小さくする。

特に、夜の最低気温が下がりにくくなる(近藤、1994、「水環境の気象学」の敏感度を示す

表6.12;近藤、2011)。

東京は日本でもっとも都市化されて、都市気候の特徴が顕著に現れた都市である。大手町露場

では、東京都心部を代表する気象が観測されている。

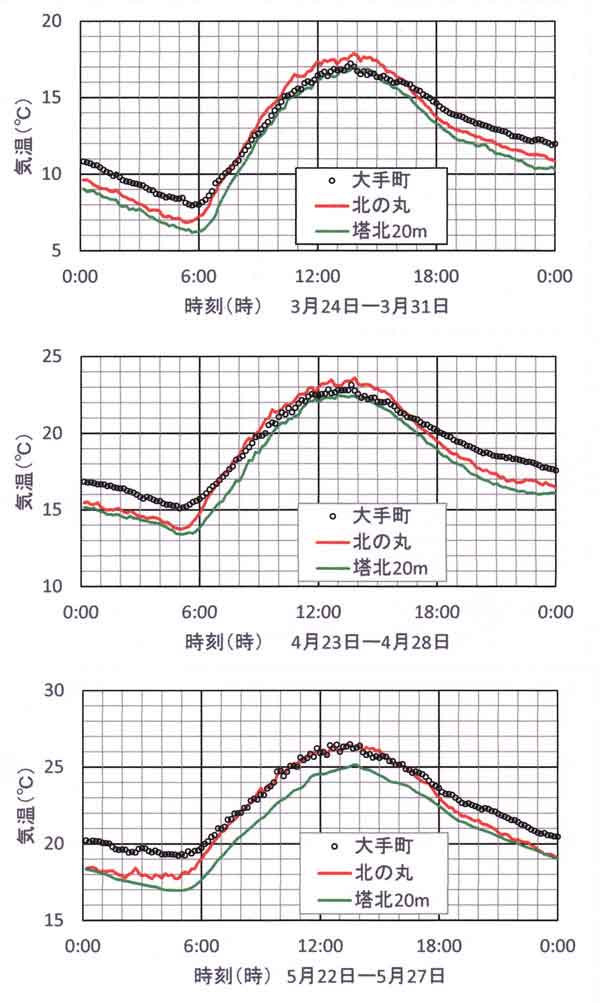

(A)3月~5月

林内の代表地点として林内環境の季節変化の少ない「塔北20m」地点を選ぶ。ここは

常緑樹からなり、林床に届く日射量の季節変化はわずかで、木漏れ日率は10%(4月

中旬まで)~7%(5月中旬以後)である。

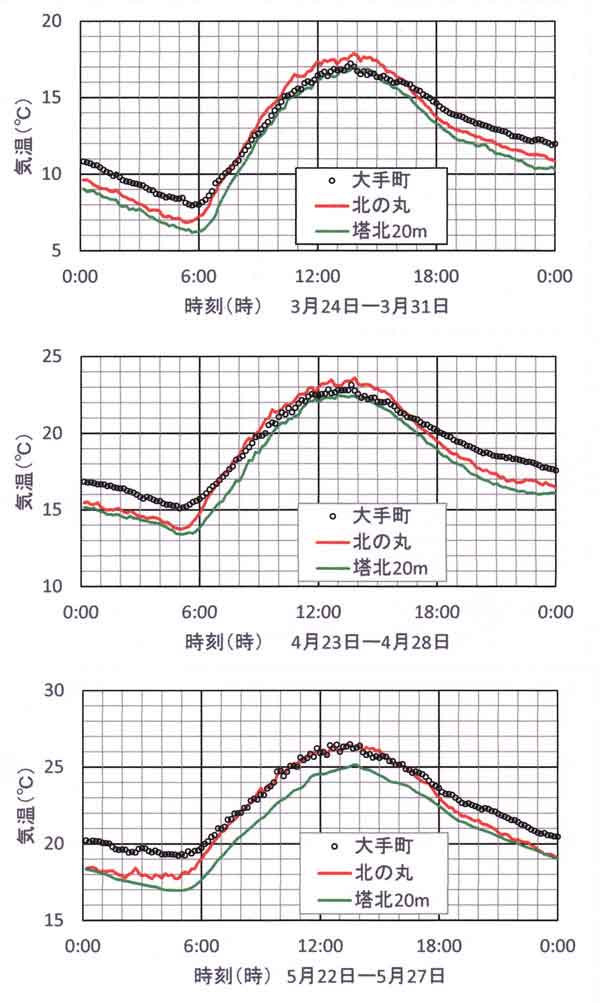

晴天が続いた3月~5月の数日間を選び、気温の日変化を図2に示した。比較のために、

東京都心部のビル街を代表する気象庁大手町の旧露場と北の丸の新露場(森林公園内

の開空間)の気温日変化も示す。

図2 晴天が続く期間の気温日変化(2015年)。

(近藤・菅原・内藤・萩原、2015e、の図107.2に同じ).

上:3月24日~3月31日

中:4月23日~4月28日

下:5月22日~5月27日

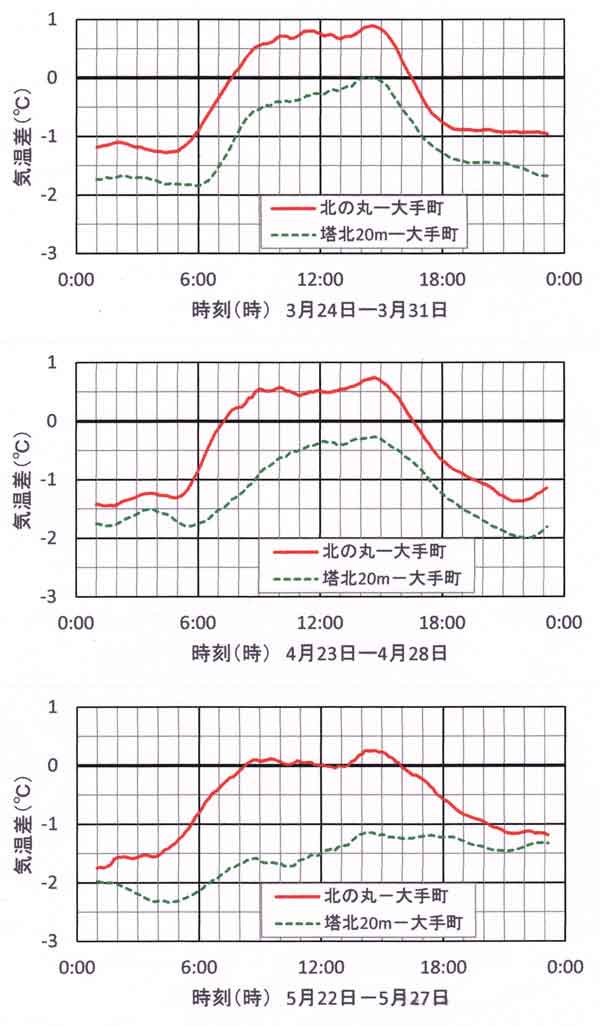

図3 晴天が続く期間の気温差の日変化、前後1時間の移動平均値(2015年)。

(近藤・菅原・内藤・萩原、2015e、の図107.2に同じ).

上:3月24日~3月11日

中:4月23日~4月28日

下:5月22日~5月27日

これらの地点における気温の特徴を分かりやすくするために、大手町を基準とした

気温差の日変化を図3に示した。両図からわかる特徴は次の通りである。

着葉が進んでいない3月下旬(上図)には、日中の気温は北の丸が大手町よりも高温

である。「塔北20m」地点は14時ころ大手町とほぼ同温である。夜間は大手町で気温

下降が緩慢となる。林内「塔北20m」の気温は北の丸に比べて1.5℃程度低いが、

日変化パターンは似ている。

着葉が進んだ4月下旬(中図)には、3月に比べて北の丸は全体として0.3℃ほどマイナス

側にずれた日変化をしている。林内「塔北20m」の気温は位相がわずかに遅れる傾向に

あり、 同時に日変化の振幅が小さい。これは、「塔北20m」の周辺林内で着葉が進み、

周辺一帯における林床へ届く日射量が減少することによると考えられる。 さらに、

季節が進むにしたがって降水量も多くなり、林床の表層土壌の水分量も増え、

熱慣性が大きくなることにより、この傾向が強められていると考えられる。

表層土壌の水分量の林内気温に及ぼす影響は、梅雨明け後の晴天が続くころの観測から

確認される(後掲の図14)。さらに注目すべきは、気温が高くなると「ボーエン比の

気温依存性」の効果が現れる。つまり、エネルギー分配比(ボーエン比=顕熱/潜熱)

が気温上昇とともに小さくなり、 蒸散にエネルギーが多く費やされ、大気を直接加熱

する顕熱が相対的に減少する。その結果、高温期は放射条件が同じでも林内気温の

上昇が抑制される。

5月下旬(下図)になると、上記の特徴は明瞭になる。

林内「塔北20m」については、大手町との気温差(図3の下図)は-2℃~-1℃程度で

日変化幅は小さい。北の丸については、日中の気温は大手町とほぼ同温であるが、

夜間は北の丸が1~2℃の低温である。

(B)盛夏8月

最初に、雨天・曇天日も含む6月6日~8月26日までの82日間について、林内の1m高度と樹冠上

の19m高度の平均気温、および大手町露場と北の丸露場の平均気温の比較を表1にまとめ

た。

表1 6月6日~8月26日(雨天・曇天も含む82日間)についての平均

気温の比較(北の丸露場と大手町露場の気温計に及ぼす放射影響誤差は未補正である)

〇 日平均気温

19m高度の気温=25.28℃(大手町に比べて-0.66℃)

1m高度の気温=24.23℃(大手町に比べて-1.71℃)

北の丸の気温 =25.41℃(大手町に比べて-0.53℃)

大手町の気温 =25.94℃

〇2-5時平均気温

19m高度の気温=23.57℃(大手町に比べて-0.47℃)

1m高度の気温=22.63℃(大手町に比べて-1.41℃)

北の丸の気温 =23.15℃(大手町に比べて-0.89℃)

大手町の気温 =24.04℃

〇12-15時平均気温

19m高度の気温=27.46℃(大手町に比べて-0.81℃)

1m高度の気温=26.18℃(大手町に比べて-2.09℃)

北の丸の気温 =28.19℃(大手町に比べて-0.08℃)

大手町の気温 =28.27℃

次に、6月~8月期間のうち、とくに盛夏8月の晴天日についてみてみよう。

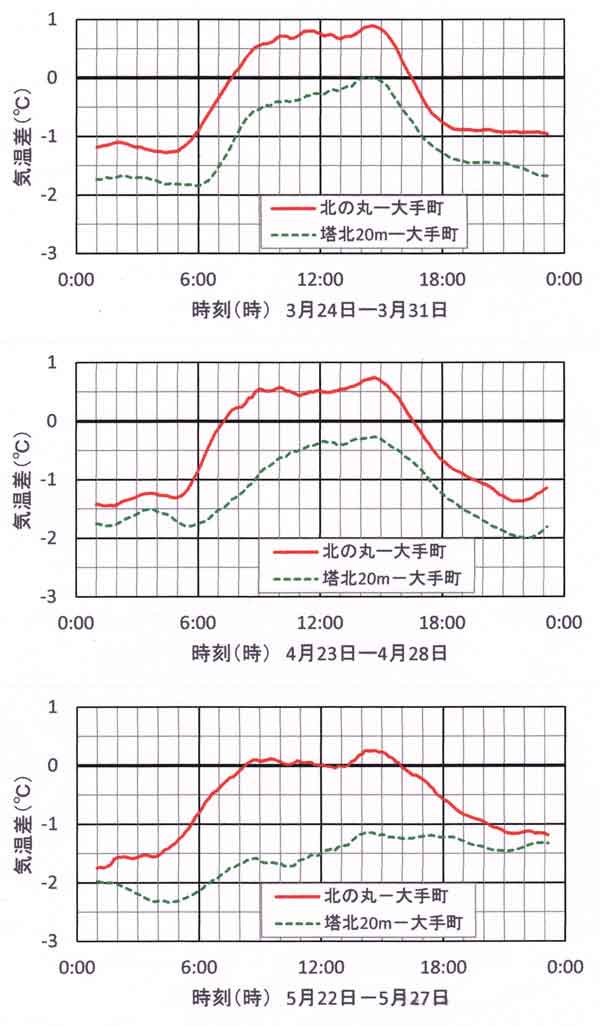

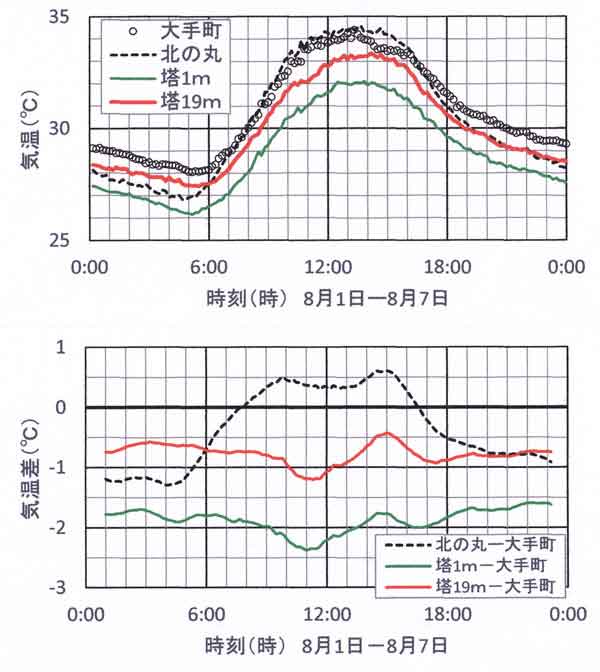

図4は晴天が続いた盛夏8月1日~7日(7日間、日照時間=8.9~12.8時間)について、

気温(上)と気温差(下)の日変化である。他の晴天が続いた期間(7月11~15日、

10月7~9日)の傾向も同じである。ここでは図4に示された盛夏7日間について要点を

述べる。

図4 晴天(快晴または晴)が続いた8月1日~8月7日(7日間)の気温日変化。

(近藤・菅原・萩原・内藤、2015k、の図3に同じ.)

上:気温(大手町露場、北の丸露場、林内の1m高度、19m高度)

下:大手町露場の気温を基準とした気温差(前後の1時間の移動平均値をプロット)

都心ビル街の大手町に比べて、林内1m高度の気温は昼夜によらず2℃ほど低温のままで

日変化をしている。樹冠面上5m(地上19m高度)の気温は0.5~1℃の低温の状態で

日変化している。それに対して、林内の開空間に設置されている北の丸露場では、

日中は「日だまり効果」によって0.5℃ほど高温になり、夜間は放射冷却が強く1℃ほど

低温になる。

盛夏晴天日の平均値を表2に示した。

表2 晴天日(8月1日~8月7日、7日間)について平均気温の比較

(北の丸露場と大手町露場の気温計に及ぼす放射影響の誤差は未補正である)

〇日平均気温

19m高度の気温=30.04℃(大手町に比べて-0.77℃)(82日間に比べて-0.11℃)

1m高度の気温=28.95℃(大手町に比べて-1.86℃)(82日間に比べて-0.15℃)

北の丸の気温 =30.43℃(大手町に比べて-0.39℃)(82日間に比べて+0.14℃)

大手町の気温 =30.81℃

〇2-5時平均気温

19m高度の気温=27.80℃(大手町に比べて-0.61℃)(82日間に比べて-0.14℃)

1m高度の気温=26.62℃(大手町に比べて-1.79℃)(82日間に比べて-0.38℃)

北の丸の気温 =27.18℃(大手町に比べて-1.23℃)(82日間に比べて-0.34℃)

大手町の気温 =28.41℃

〇12-15時平均気温

19m高度の気温=33.16℃(大手町に比べて-0.73℃)(82日間に比べて+0.08℃)

1m高度の気温=31.95℃(大手町に比べて-1.94℃)(82日間に比べて+0.15℃)

北の丸の気温 =34.34℃(大手町に比べて+0.45℃)(82日間に比べて+0.57℃)

大手町の気温 =33.89℃

大手町の気温を基準として、盛夏晴天日(7日間:表2)の気温差と曇天・雨天日も含む

6月~8月(82日間;表1)の気温差を比べたときの違いは次の通りである。

盛夏晴天日の林内1m高度:日平均気温の差は82日間平均値と比べて-0.15℃で低温側

に、夜間(2-5時)の差は-0.38℃で低温側に、日中(12-15時)の差は+0.15℃ほど

高温側にずれる。すなわち、林内の1m高度の気温は大手町に比べて低温であるが

晴天日ほど夜間はより低温に、日中の気温も大手町に比べて低温であるがその度合

いは小さくなる。

盛夏晴天日の北の丸:日平均気温の差は82日間平均値に比べて+0.14℃で高温側に、

夜間の差は-0.38℃で低温側に、日中の差は+0.57℃で高温側にずれる。すなわち、

北の丸露場は林内の開空間にあり、晴天日ほど放射冷却が大きく夜間の気温は低温に、

晴天の日中は「日だまり効果」によって市街地の大手町より高温になる。

盛夏晴天日の19m高度:日平均の気温は、大手町(30.81℃)と樹冠上の19m高度

(30.04℃)の気温差は-0.77℃、すなわち樹冠面から5m上の気温は大手町

(高度1.5m)に比べて0.77℃低い。日中の気温は、大手町に比べて0.73℃低い。

備考:気象庁の気温観測用通風装置に及ぼす放射影響

気象庁の気温観測用通風装置は放射影響があり、日中の気温は0.3℃ほど高温に、夜間

は0.1℃ほど低温に観測される。本論ではその補正は行なっていない。放射影響の

詳細は近藤(2015a;2015j)に示されている。

4. 晴天日の樹冠面上と大手町の気温差

樹冠面の高度は14mである。この高度は森林上の実効的な地表面とみなすことができる。

つまり、観測塔の高度15.6mの気温は実効的な地表面上1.6mの気温として大手町の

気温(高度1.5m)と比較できる。

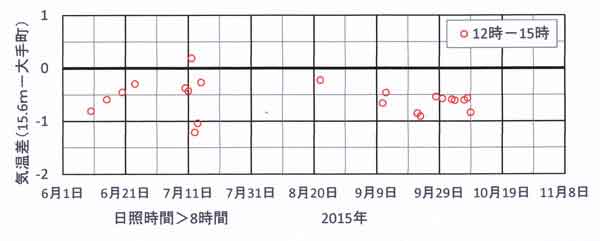

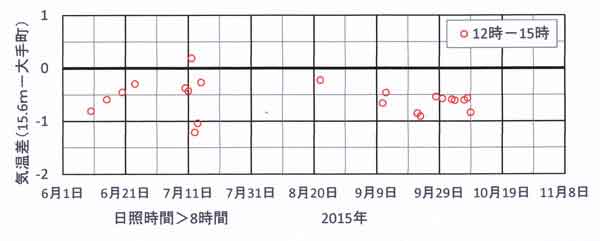

図5は晴天日(日照時間>8時間)の樹冠面上1.6mの気温(高度15.6mの気温)と

大手町露場の気温差の季節変化である。

図5 2015年6月6日~10月7日の晴天日における高度15.6mの気温と大手町露場の

12―15時平均の気温差.

15.6m高度と大手町の気温差の平均値は次のようになる。

12-15時の気温差=-0.58℃(大手町が0.58℃高温、ただし放射影響未補正)

0.58℃の気温差は前記19mとの気温差(0.73℃)に比べて小さいのは、おもに樹冠面

から測った高度の違いによるものである。気象庁気温計に及ぼす放射影響の誤差を

補正すれば、この差0.58℃はさらに小さくなり、森林上の気温と市街地の気温差は

わずかとなる。

図5に示したのは6月~10月の晴天日の気温差である。しかし、図6に示すように、

ボーエン比が大きくて樹冠上の顕熱輸送量が最大となる3月~5月の季節には、気温差

は逆転する可能性がある。すなわち、樹冠上の気温が都心市街地の大手町よりも

高温になる可能性がある。今後の観測に期待したい。

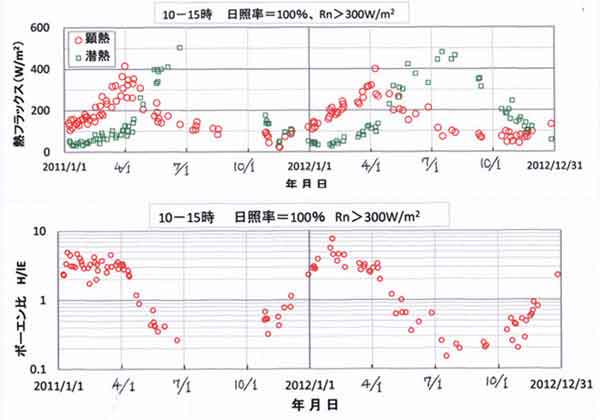

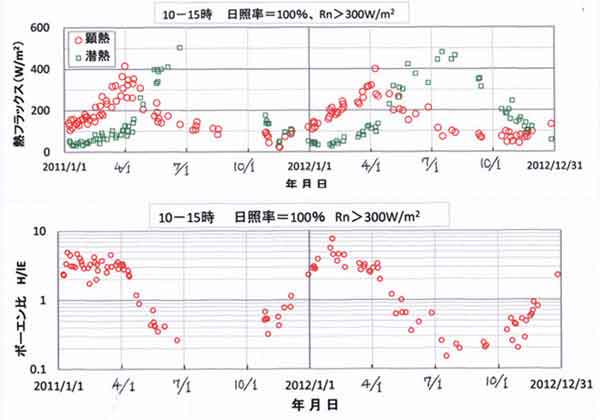

図6 樹冠上の高度20mで観測された熱フラックス(上)とボーエン比(下).

(近藤・菅原、2015ι、の6年間の図123.9から切り取った一部分)。

5 着葉・繁茂度と林内気温の関係

(C)常緑樹林と落葉樹林の気温差

3月から5月にかけて着葉が急速に進み、気温に及ぼす影響をみることができる。

常緑樹林の「塔北20m」に対し、その南方約70mの「塔南50m」は落葉樹が多い。

この 2地点の気温を比較すれば着葉の影響がわかる。「塔南50m」では落葉期には

林床に届く日射量は大きいが、着葉がほぼ完了した5月中旬の木漏れ日率は10%に

減少し、「塔北20m」の木漏れ日率(7%)とほぼ同程度になった。

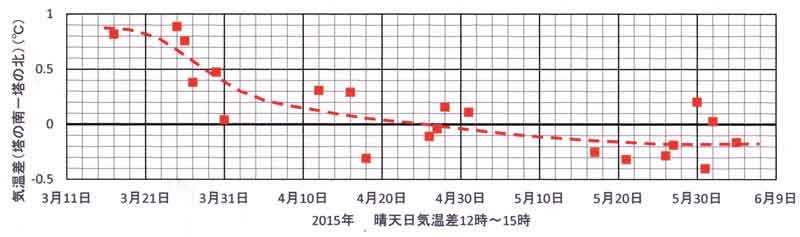

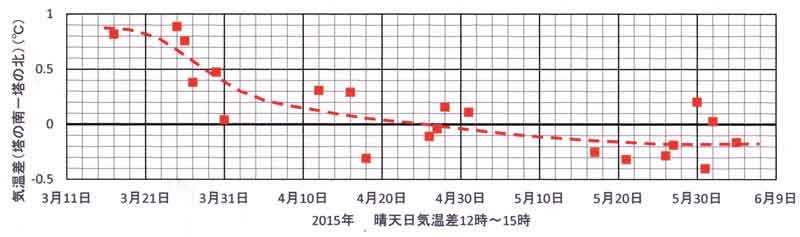

図7は晴天日の「塔南50m」と「塔北20m」の高度1.4m における12時~15時の平均

気温の差である。

図7 晴天日の高度1.4mにおける気温差(=塔南50mの気温-塔北20mの気温)。

気温差は3月17日~25日に0.8~0.9℃あり、経過日数とともに低下し、4月下旬に0℃

前後、 5月下旬に-0.2℃前後となり、3月~5月までの変化幅は約1℃である。

これまでの報告で示したように(近藤・桑形、2015c;近藤・内藤・近藤・徐・泉・

大和・中島、2015d)、 自然に近い見通し不良の林内における木漏れ日率が

40%と10%のときの気温差は約1℃であり、今回の自然教育園における観測結果と

ほぼ一致する。

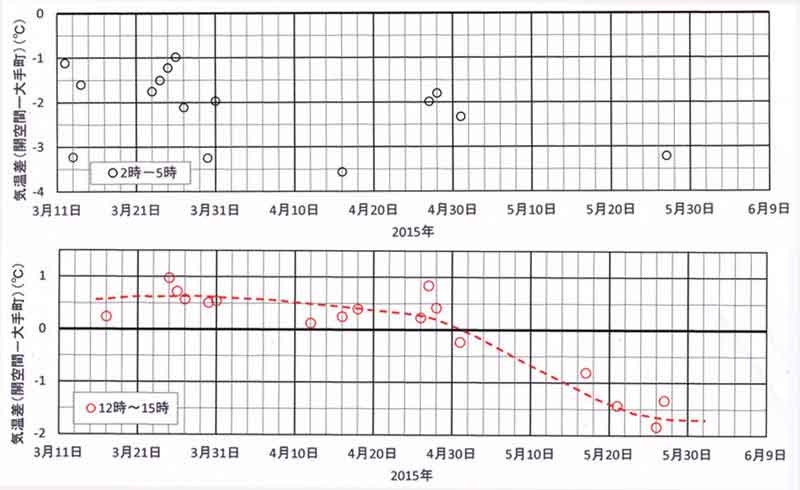

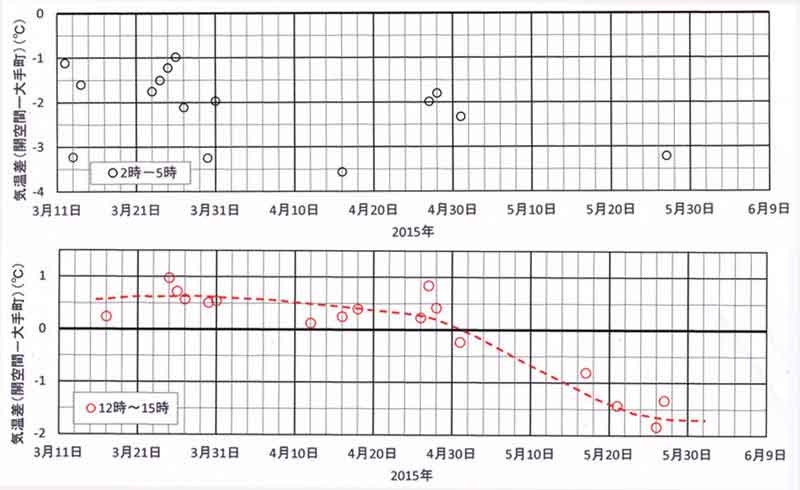

(D)開空間と大手町の気温差

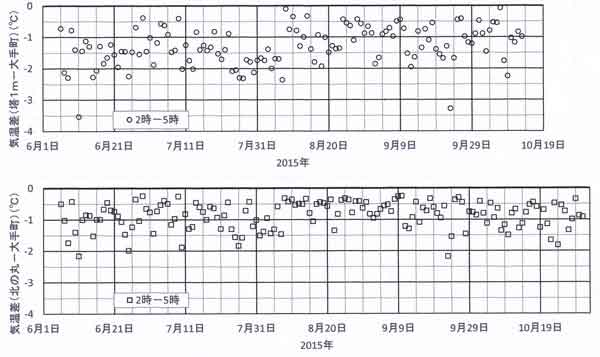

図8は晴天日における自然教育園の開空間と大手町の気温差を示している。

2時~5時の気温差(上図)では、晴天時のプロット数が少なくて季節変化は不明で

あるが、 日中の12時~15時(下図)では季節変化は明瞭である。気温差は3月に0.6℃

前後で林内の開空間が都市ビル街より高温である。季節が進むにしたがって

この開空間の木漏れ日率の低下とともに気温差も低下し、5月にはマイナスとなり

5月下旬には都市ビル街より1.7℃前後の低温となる。

つまり、12時~15時の気温差は+0.6℃から-1.7℃、その変化幅は2.3℃で非常に

大きい。

図8 晴天時における開空間の気温差、大手町の気温を基準。

(近藤・菅原・内藤・萩原、2015e、の図107.5に同じ)

上:2時~5時の平均

中:12時~15時の平均

この開空間の中ほどに近い場所には「カラスザンショウ」の大木があり、落葉期の

木漏れ日率は大きいが着葉期の木漏れ日率は小さくなり、開空間というよりは林内に

近い環境とみなすことができよう。

図7~8で示されたように、新緑の季節には着葉・繁茂が進み、1か月ほどの間に場所

による気温差が急激に変化することがわかった。

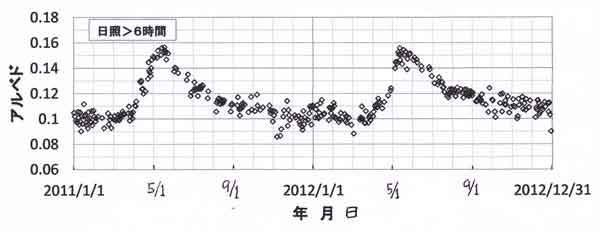

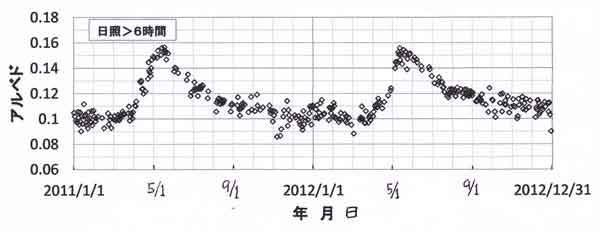

図9は20m観測塔で観測した日射量(上向き、下向き)から求めた森林のアルベドの

季節変化である。アルベドは着葉・繁茂度とともに、光に対する葉面の色の状態を

表し、まぶしく感じる新緑はアルベドが高くなる。

アルベドは冬期の0.10~0.11から4月に入ると急激に上昇し、5月に最大値 0.14~

0.16となる。その後、葉面の色の変化とともに、8月には0.11~0.12となり、そして

落葉とともに冬にかけて低下していく。

図9 アルベドの季節変化(日照時間>6時間の日).

(近藤・菅原、2015ι、の図123.4から切り取った一部)。

上記の気温差が新緑期の1か月ほどの短期間に急変する現象は、近藤・菅原(2015ι)

が見出した、樹冠面からの蒸散の効率を表す蒸発効率βの急変とも一致している。

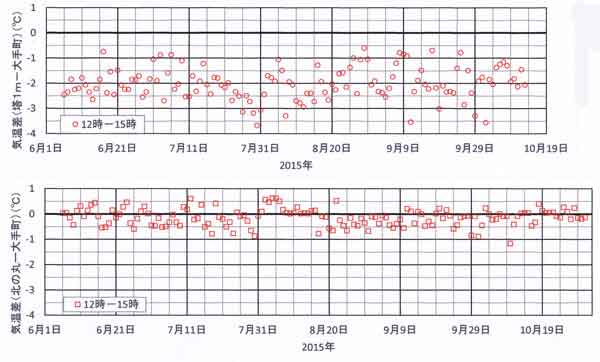

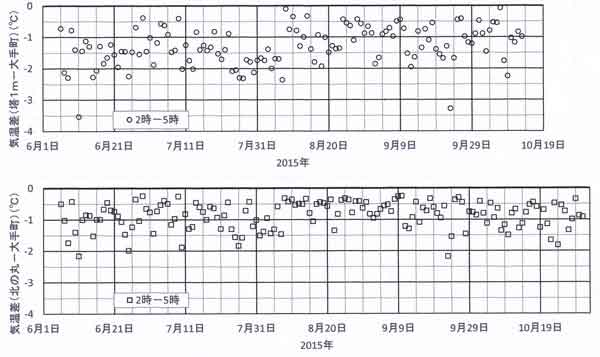

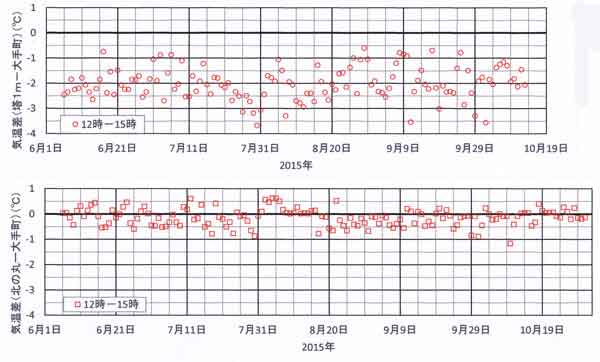

(E)林内と大手町の気温差

十分に着葉が進んだ6月~10月の期間について林内気温と大手町の気温を比較する。

観測塔の高度1mの気温(塔の下の観測小屋の影響がない、塔の南20m地点)を林内

気温とし、大手町の気温との差を図10(上)と図11(上)に示した。参考までに下図

には北の丸と大手町の気温差を示した。

図10 2-5時平均の気温差の日々変化。

(近藤・菅原・萩原・内籐、2015k、の図117.4に同じ)

上:1m高度と大手町の気温差

下:北の丸と大手町の気温差

図11 前図に同じ、ただし12-15時平均の気温差。

(近藤・菅原・萩原・内藤、2015k、の図117.5に同じ)

上:1m高度と大手町の気温差

下:北の丸と大手町の気温差

大手町を基準とする気温差は昼夜とも-0.5~-4℃の範囲(上図:林内

1m高度)、あるいは0~-2℃(北の丸の夜間)、±1℃の範囲(北の丸の日中)である。

日ごとに変わる要因を知るために、次項では日照時間や降雨の有無との関係を調べる

ことにしよう。

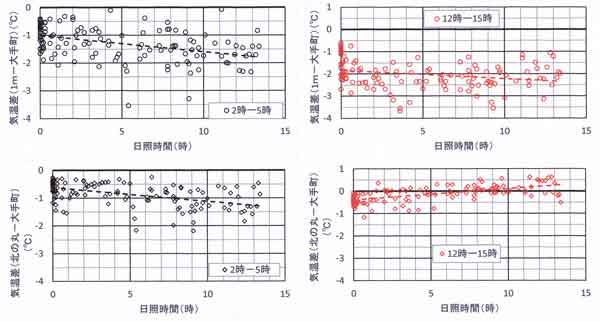

(F)日照時間と気温差

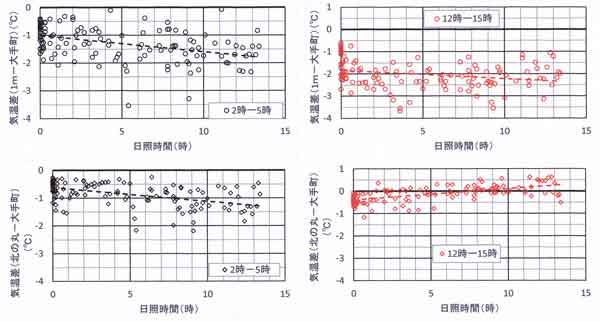

図12は気温差と日照時間の関係である。図中の破線は最小自乗法で描いた関係である。

右下の図(北の丸の日中)を除けは、日照時間が多い日(晴天)ほど、気温差は

マイナス側に大きくなる。その理由は、晴れているほど夜間の林内(左上図)は

市街地の大手町に比べて低温になり、日中の林内(右上図)は晴れているほど林外の

日射量が大きく大手町の気温上昇が大きいのに対し林内は日射量が僅かで気温上昇は

小さく、結果として気温差はマイナス側に大きくなる。

左下の図(北の丸の夜間)によれば、林内開空間では風速が弱いので晴れているほど

放射冷却が大きくなり、気温差はマイナス側に大きくなる。右下の図(北の丸の日中)

によれば、晴れているほど「日だまり効果」により林内開空間では気温が市街地の

大手町よりも上昇する。

図12 気温差と日照時間の関係(6月6日~10月13日)

(近藤・菅原・萩原・内藤、2015k、の図117.6に同じ)

上:1m高度と大手町の気温差、左図は2-5時平均、右図は12-15時平均

下:北の丸と大手町の気温差、左図は2-5時平均、右図は12-15時平均

図12において、日照時間がゼロの日、つまり雨天や厚い雲の曇天日には昼夜ともに気温

差はマイナスである。すなわち、大手町に比べて林内1m高度および林内開空間

(北の丸)は低温である。

後掲の気温鉛直分布(図13)に示されるように、晴天日の林内気温は昼夜ともに上層で

高温、下層で低温の安定分布となっている。6月6日~8月26日の雨天・曇天を含む

82日間についても同様に林内の気温は昼夜ともに安定成層の鉛直分布となっている

(前掲の表1)。

北の丸露場を取り囲む周辺の林内でも気温の鉛直分布は同様と考えられるので、日照

時間がゼロの日(雨天や厚い雲の曇天日)には、林内下層の冷気が開空間(北の丸

露場)に移流してくるために市街地の大手町に比べて昼夜ともに低温になると考え

られる。

6 気温の鉛直分布

「開空間」と林内の「開空間北20m」では3月12日から6月4日までの期間、高度4.6m

までの気温の鉛直分布を観測した。その詳細は近藤・菅原・内藤・萩原(2015e)に

示してあり、本論では割愛する。

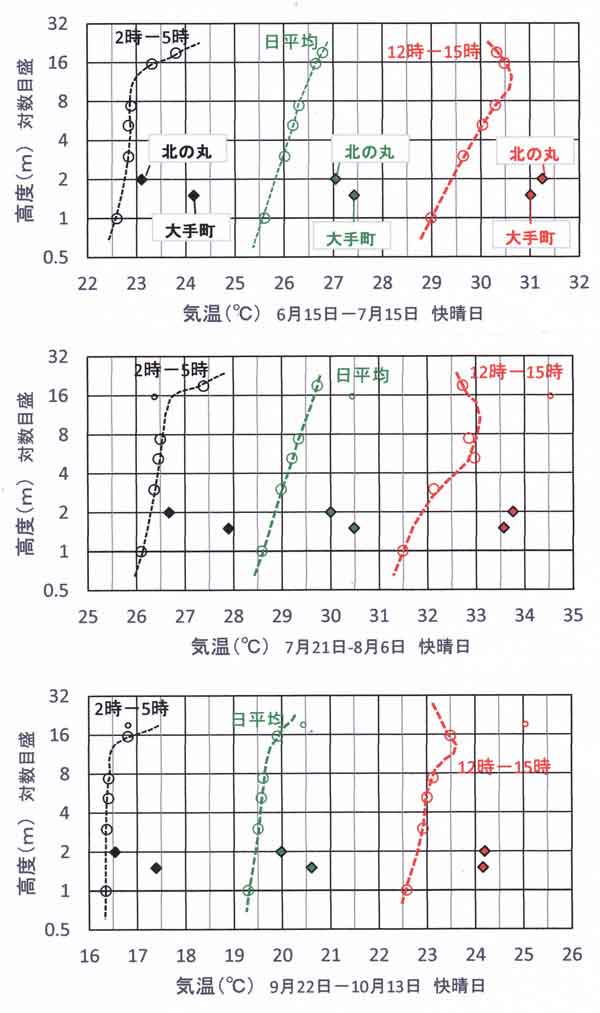

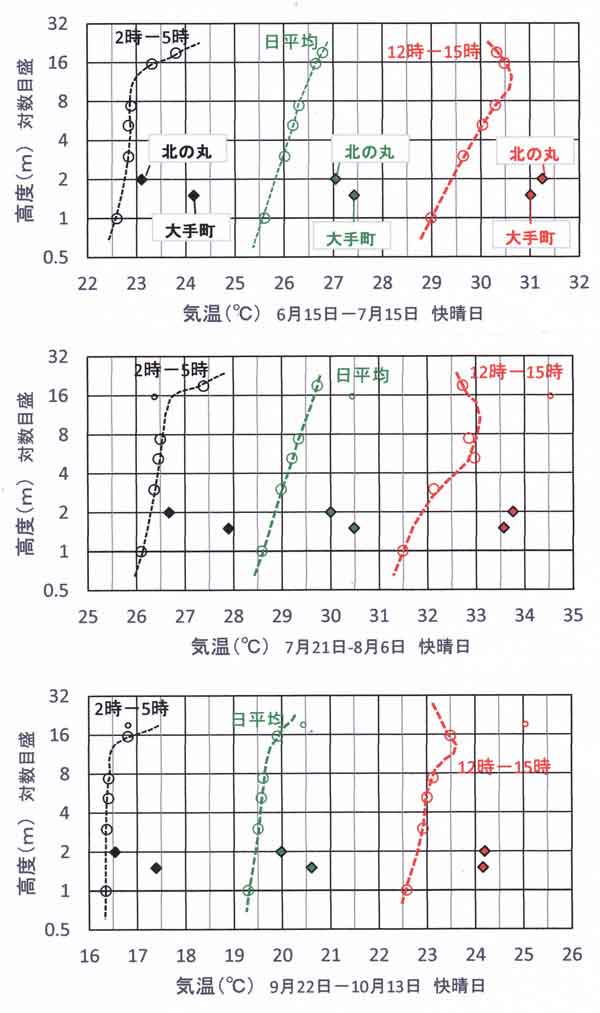

(G)快晴日の気温鉛直分布

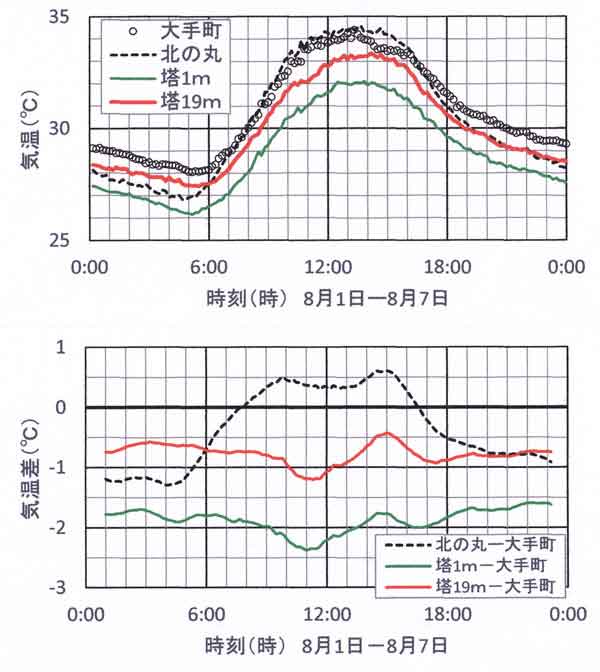

図13は快晴日(日照時間>10時間)の20m観測塔で観測した林内の気温鉛直分布

である。前記したように、観測塔の周辺の樹高の平均値は14mであり、それ以下の層

では気温は昼夜ともに上層が高温、下層が低温の安定な分布をしている。これは着葉

が十分となった密な森林の特徴である。

日中の密な森林では、樹冠層が日射量のほとんどを吸収して高温となり、顕熱は下層

の林床へ向かう成分と上の大気中へ向かう成分になる。樹冠層で吸収された放射

エネルギーは同時に蒸散の潜熱となって大気中へ上向きに運ばれる。

夜間の樹冠層は放射冷却で低温になり、上の大気から下向きに顕熱が供給される

(近藤・菅原、2015ι)。

図13 快晴日(日照時間>10時間)の気温鉛直分布。

(近藤・菅原・萩原・内藤、2015k、の図117.9に同じ)。

黒は2-5時平均気温、緑は日平均気温、赤は12-15時平均気温

北の丸露場の気温は縦座標の高度2mの位置に、大手町露場の気温は高度1.5mの位置に、

それぞれ塗つぶし四角印で示す。

上:梅雨の期間中の快晴日

中:梅雨明け後の快晴日

下:秋の快晴日

参考のために示した小丸印は、気温観測用通風筒のファンモータが故障で止まったとき

であり、放射影響によって夜間は低温側に約0.5℃、日中は高温側に約1.5℃ずれて

いる。

図13には参考のために、北の丸露場と大手町露場の気温も示した。市街地の大手町露場

は昼夜ともに林内に比べて、日中は1~2℃、夜間も1~1.5℃ほど高温である。北の丸

露場は林内開空間にあり風速が弱く、日中は大手町より高温に、夜間は大手町より

低温である。

(H)降雨日の気温鉛直差と林外気温の日較差

雨後の晴天日中の林内気温は晴天継続日に比べて気温上昇が小さく、結果として気温差

はマイナス側に大きくずれる(近藤・内藤・近藤、2015f、の図111.2と図111.2;

近藤・内藤・近藤、2015h、の図114.2下と図114.4)。

その理由は、雨後は林床下の土壌水分が増え、熱慣性が大きくなり(貯熱効果に

より)、日射量の多い林外に比べて地温・気温の上昇が遅れるからである。

自然教育園では昼夜にわたる連続観測を行なったので、その詳細が分かる。

林内気温に及ぼす貯熱効果を分かりやすくするために、まず、降雨日と晴天日の林内

1m高度の気温の違いを調べたのち、晴天日の気温差が経過日数とともに変化して

いくことを示すことにしよう。

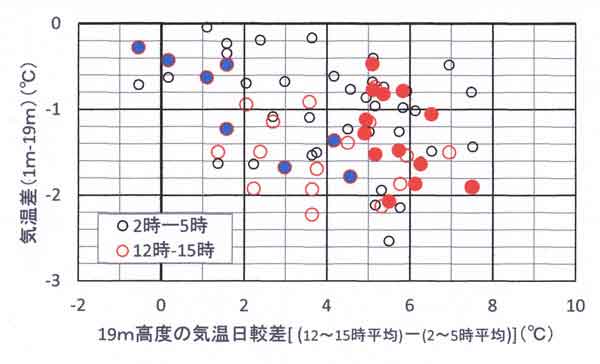

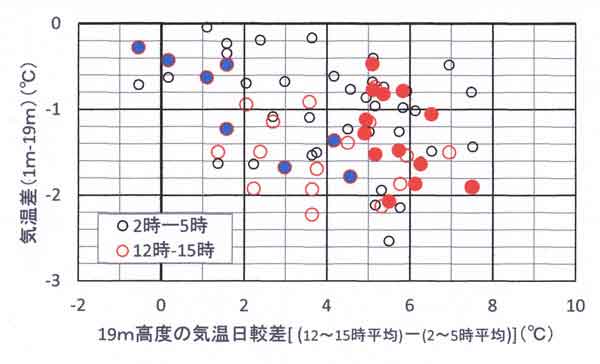

図14は連続する降雨日と連続する晴天日があった7月1日~8月7日の期間について

示した、林内の1m高度と19m高度の気温差と林外気温の振舞い(樹冠上の19m高度

の気温日較差)との関係である。ここに気温日較差として、日中12-15時平均気温と

夜間2-5時平均気温の差で代用してある。

図14 樹冠上の気温(19m高度の気温)の日較差(横軸)と林内の気温鉛直差

(縦軸)の関係。

(近藤・菅原・萩原・内藤、2015kの図117.7に同じ)。

赤塗つぶし:快晴日(日照時間>10時間)

青塗つぶし:大雨日(日降水量>10mm)

黒丸印:2-5時平均の気温差

赤丸印:12-15時平均の気温差

図14から次のことがわかる。

(1)快晴日を除けば、鉛直気温差は林外の気温日較差に支配されている。特に大雨日

(青塗り印)は林外の気温日較差と相関関係が大きい。すなわち、大雨日の鉛直気温差

は林外の気温日較差にほぼ比例している。

(2)快晴日(赤塗り印)は、日によって気温差が大きく変わる。

次項では、この(2)について調べる。

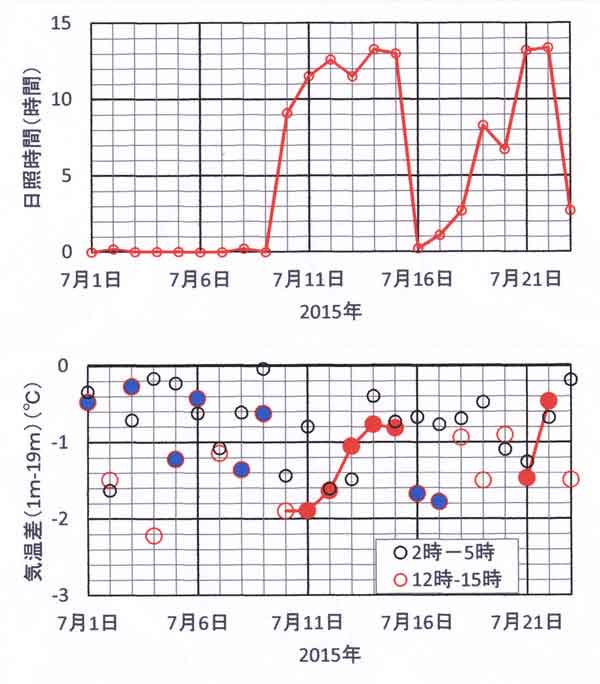

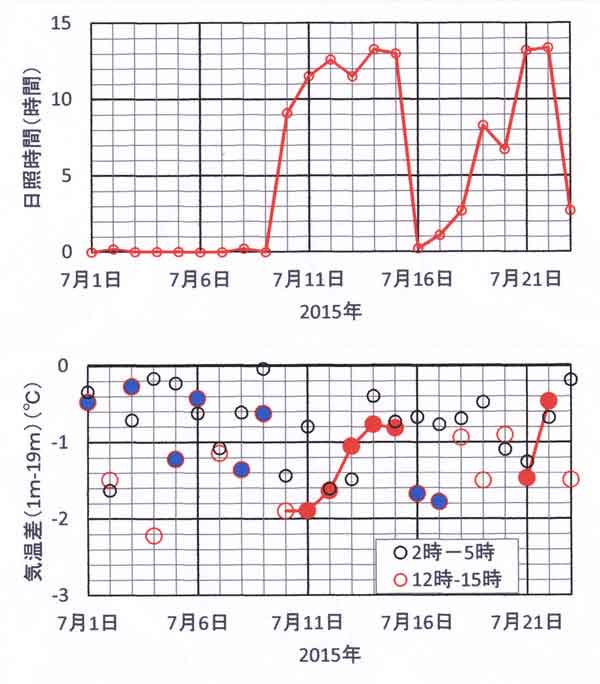

(I)快晴日の気温鉛直差と降雨日からの経過日数

図15は7月1日から7月21日の期間について示した、日照時間と鉛直気温差の関係である。

日々の降水量は示さないが、6月30日~7月10日は毎日雨が降り、この11日間の合計

雨量=145mmである。したがって快晴となった7月11日の林床下の土壌水分は多く

なっているはずで、その後は日ごとに乾燥して貯熱効果は小さくなっていったと

考えられる。

つまり図15は、快晴日の鉛直気温差が大きく変わる要因は林床下の熱慣性であることを

示唆している。図示しないが、他の期間でも同様に、鉛直気温差の絶対値は雨日の直後

に大きいが、日ごとに小さくなり、ほぼ一定の収束値に近づいていく。

図15 日照時間と鉛直気温差の経過日数の関係(7月1日~23日)。

(近藤・菅原・萩原・内藤、2015k、の図117.8に同じ)。

上:日照時間(ただし、北の丸における観測値)

下:鉛直気温差、赤塗つぶし印は快晴日(日照時間>10時間)、青塗つぶし印は

大雨日(日降水量>10mm)

自然教育園の近くに広域を代表する広い芝地基準点があるとすれば、19m高度の気温は広場

基準点の気温代表値とみなすことができる。したがって、1mと19mの鉛直気温差の

絶対値が大きいということは、林内1m高度の気温上昇が遅れることであり、これまで

の報告で示してきた「降雨直後の晴天日の林内の気温差(広場の気温を基準とした

林内気温)がマイナス側にずれる」ことと同じ意味である。

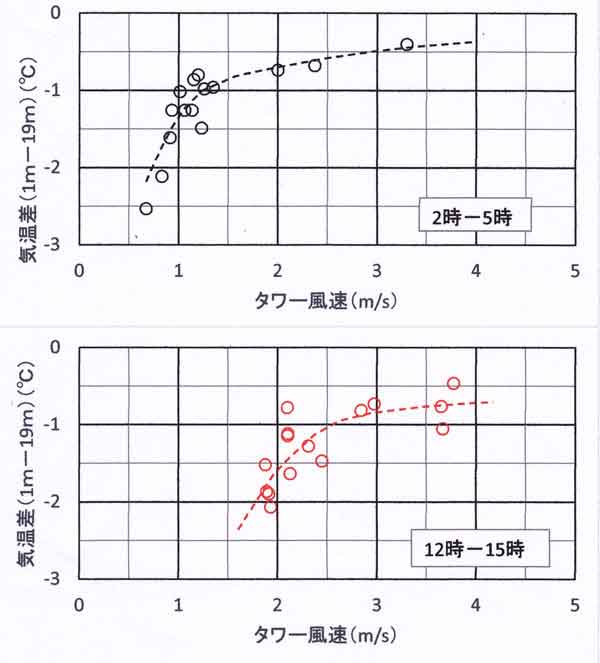

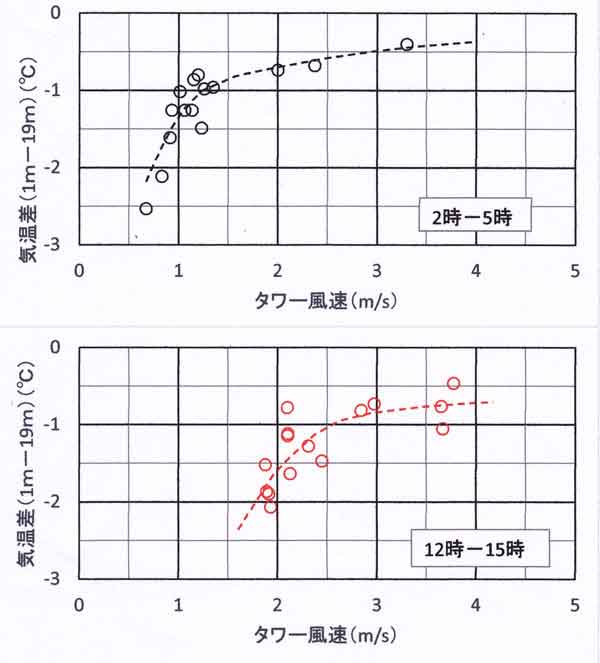

(J)気温鉛直差の風速依存性

図16は1m高度と19m高度の気温差の風速依存性を示している。この関係が他の森林公園で

得られた林内と広場基準点の気温差の風速依存性の関係とよく似ているのは、19m高度

の気温が近似的に広場基準点の気温と同等であると見なされるからである。

図16 1m高度と19m高度の気温の差と風速の関係(快晴日)。

(近藤・菅原・萩原・内藤、2015、の図117.10に同じ)。

上:夜間(2-5時平均の気温差)

下:日中(12-15時平均の気温差)

昼夜ともに、気温差の絶対値は風速の増加とともにゼロに近づく。この傾向について

理論的に考察してみよう。

近藤(編著)(1994)の「水環境の気象学」6章の式(6.102)によれば、地表面温度の

変化振幅A1は放射量(日射量と長波放射量)の変化振幅A1に比例し、「係数+風速U」

に逆比例する。したがって風速が大きくなるにしたがって、変化振幅A1は風速の逆数に

漸近することになる。地上気温も地表面温度の変化傾向に類似するので、気温の変化

振幅も風速の逆数に漸近することになる。

これは林外についても、日射量の少ない林内でも成り立つ関係であるので、それら気温

の差(1m高度と19m高度の気温差)についても成り立つことになる。

図16に示した風速依存性は、この理論的考察と矛盾せず、概略的に風速の逆数に比例

する傾向を示している。

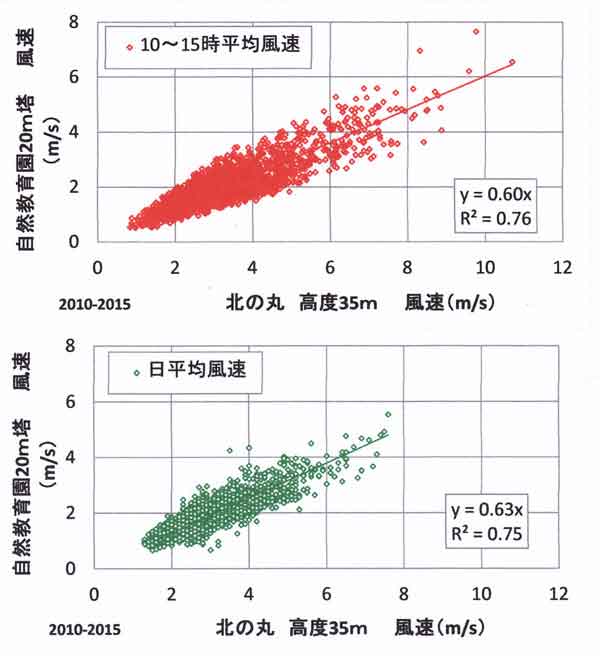

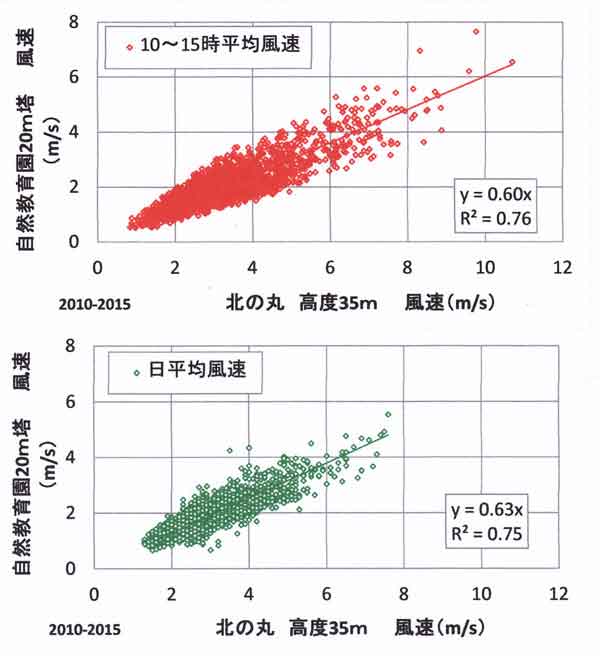

この図では20m高度の風速を用いた。いっぽう、気象庁の北の丸公園の測風塔

(地上高度=35m)は、自然教育園の20m観測塔よりも高く、その風速は広域を代表

する。それゆえ、気象庁測風塔の風速と20m観測塔の風速との関係を調べた(図17)。

20m観測塔の風速は北の丸35mの風速と比べると、日中は60%、日平均値では63%で

ある。

図17 北の丸の高度35mの風速(横軸)と自然教育園観測塔の高度20mの風速(縦軸)

の関係、2010~2015年の6年間資料(近藤・菅原、2015ι、の資料)による.

上:10時~15時の平均値

下:日平均値

7 まとめ

東京白金台の自然教育園において、落葉樹の多い地点と常緑樹の多い地点の場所による

気温の差、および20mの観測塔で気温の鉛直分布を観測した。また、自然教育園と

気象庁大手町露場との気温差についても解析した。本論は2015年の3月下旬から10月

上旬までの結果である。

(1)着葉・繁茂度と気温の関係

落葉樹林と常緑樹林の日中の林内気温の差は着葉前の3月は1℃近くもあるが、着葉が

進むにしたがって急速にゼロに近づく(図7)。

林内の開けた「開空間」における晴天日中の日だまり効果による気温上昇は、着葉前

の3月に0.6℃前後で都市ビル街より高温であるが、着葉によって林床の木漏れ日率

(林床面の日射量)が減少するとともに気温差も低下し、5月にはマイナスとなり5月

下旬には都市ビル街より1.7℃前後の低温となる(図8)。

こうした短期間に生じる気温差の変化は、観測塔で測った日射に対するアルベドの

急変に対応している。アルベドは新緑・着葉がほぼ完成する5月に最大となる(図9)。

また、気温差にみられる急激な変化は、新緑期における蒸発効率の急上昇の現象とも

一致している。

(2)夏~秋の特徴

6月~10月については、晴天日でもそれ以外の日でも、自然教育園の林内気温は市街地

大手町に比べて低温である(図10上、図11上)。

(3)盛夏晴天日の樹冠上5m(地上高度19m)の気温

晴天が続く期間(8月1日~7日)の樹冠上の高度19mの気温は、大手町露場の気温の

日変化に似ているが平均値は低い。日平均値で0.77℃、朝の2時~5時の平均値で

0.61℃、昼の12時~15時の平均値で0.74℃低温である(図3;表2)。

(4)樹冠面上1.6m(地上高度15.6m)の気温

樹冠面を森林の有効地表面としたとき、その上1.6mの気温(高度15.6mの気温)と

大手町露場(地上高度1.5m)の気温を比べると、晴天日中の平均値は0.58℃ほど

樹冠面上が低温である。しかし、気象庁の気温測定用通風筒に含まれる放射誤差を

考慮すると、この気温差0.58℃はもっと小さくなる。この結果は6月~10月のボーエン

比の小さい期間の比較であり、ボーエン比と顕熱輸送量がともに大きくなる春について

は今後の観測を待ちたい。

(5)日照時間との関係

大手町露場を基準とした林内1m高度の気温は、日照時間が多いほど昼夜ともに低温と

なる。つまり、晴天日ほど市街地に比べて林内の高度1mの気温は低温となる(図12)。

(6)降雨日からの経過日数との関係

高度19mの気温を近似的に林外広域の広場基準点の気温とみなして、高度19mと1mの

鉛直気温差についてみると、降雨日は林外気温の日較差にほぼ比例するのに対し、

晴天日は降雨日からの経過日数(林内土壌の水分量)に依存する。つまり、晴天日の

鉛直気温差は地中の熱慣性(「熱伝導率×比熱×密度」の平方根)が大きいほど小さく

なる(図14)。

(7)気温の鉛直分布

気温の鉛直分布は、日中・夜間とも上層が高温、下層が低温の安定成層をしている

(図15)。

林内の鉛直気温差の絶対値は風速に依存し、風速が強いほど小さくなる。微風時を除け

ば、鉛直気温差の絶対値は概略的に風速の逆数に比例する(図16)。

本論で得た気温についての観測結果は森林全体の熱収支と密接な関係により成り

立っている。熱収支については近藤・菅原(2015ι)に示されている。

引用文献

近藤純正(編著)1994.水環境の気象学-地表面の水収支・熱収支.350pp. 朝倉書店.

近藤純正・菅原広史・内藤玄一・萩原信介,2015.自然教育園内の気温.自然教育園

報告,第46号,1-15.

近藤純正、2011.M59 都市気候。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kisho/kisho59.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正、2014.K92 省電力通風筒。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke92.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正、2015a.K99 通風筒の放射影響(気象庁95型、農環研09S型)。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke99.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正、2015b.K100 気温観測用の次世代通風筒。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke100.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・桑形恒男、2015c. K104 林内気温―つくばの洞峯公園、農環研、気象研。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke104.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・内藤玄一・近藤昌子・徐 健青・泉 岳樹・大和広明・中島 紅、2015d.

K106 神宮の森・代々木公園の日中の気温分布。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke106.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・菅原広史・内藤玄一・萩原信介、2015e.K107 林内気温の日変化・季節

変化、春~入梅期。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke107.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・内藤玄一・近藤昌子、2015f.K111 北の丸公園の日中の気温分布(2)。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke111.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・内藤玄一、2015g.K113 林内の日射量と木漏れ日率の測定。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke113.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・内藤玄一・近藤昌子、2015h.K114 明治神宮・代々木公園の日中の気温

分布(3)。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke92.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・内藤玄一、2015i.K115 新宿御苑の気温水平分布(2)。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke115.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・内藤玄一、2015j.K116 東京都心部の代表気温―大手町露場の代表性

(完結報)。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke116.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・菅原広史・萩原信介・内藤玄一、2015k.K117

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke117.html(2015.3.20閲覧)。

近藤純正・菅原広史、2015ι.K123 東京都心部の森林(自然教育園)における

熱収支解析。

http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke123.html(2015.3.20閲覧)。