�@�����ł́A�������䚒�q�i�ȉ��u���䚒�q�v�Ƃ����܂��B�j�Ɋւ��āA���܂łɌ��\���ꂽ�_�e�̌n���Ƃ��̔w�i�A�����̌���Ƃ��̗v���ɂ��Đ������܂��B

�@

�@���䚒�q�Ɋւ��āA����܂łɑ����̘_�e�����\����Ă��܂����B�������A�`���̎��ۂƂ̊Ԃɂ́A���������������݂��Ă��܂��B

�@���̋N���́A�n�������̂����Ĕ��s�������I�Ȉ�����ɂ܂ŒH�邱�Ƃ��o���܂��B �@���̋N���́A�n�������̂����Ĕ��s�������I�Ȉ�����ɂ܂ŒH�邱�Ƃ��o���܂��B

�@���䚒�q�����a�R�O�i�P�X�T�T�j�N�ɍ�ʌ��w�薳�`�������Ɏw�肳�ꂽ���Ƃ��āA�w��������₵�x�Ƃ��������q�����s����܂����i���a�R�R�N�Q���P�������s����ψ���E�����s�������ی�ψ���j�B���ꂪ���䚒�q�Ɋւ��ď��߂Ċ����Œ����ꂽ������ƂȂ�܂����B

�������A���̍��q�́A�u����E�g���͏��a�R�O�N�P�P���P�����`��������������₵�̕ێ��҂Ƃ��Č�����F�肹��ꂽ�B�v�Ƃ��A��ʌ��w�薳�`�������̎w��ō������ꂽ�u�ێ��ґ�\�v���A����̐l���ɑ���u�l�w��v�Ǝ��Ⴆ��Ƃ����v���I�Ȍ���Ƃ����̂ł����B

�@����ɁA�u�����܂蚒�q�͒����S���e���ɂ����Ă����̂��ׂĂ��w�蕶�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��������͋Z�\�ێ��҂��鍂�쎁��������ĉ��t����隒�q�݂̂��w�薳�`��������������₵�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B�v�ƁA���Ƃ���z�V�O�Ș_����W�J������ŁA�u�ێ��ҁv���u�@���ɂ��Ă��̑�z�����Z�\���C���������v��u���m�ȋZ�\�҂̗{���ɓw�͂𑱂��Ă���v���Ƃւ̎^���ɑ����̕��ʂ��₵�Ă��܂��B �@����ɁA�u�����܂蚒�q�͒����S���e���ɂ����Ă����̂��ׂĂ��w�蕶�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��������͋Z�\�ێ��҂��鍂�쎁��������ĉ��t����隒�q�݂̂��w�薳�`��������������₵�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B�v�ƁA���Ƃ���z�V�O�Ș_����W�J������ŁA�u�ێ��ҁv���u�@���ɂ��Ă��̑�z�����Z�\���C���������v��u���m�ȋZ�\�҂̗{���ɓw�͂𑱂��Ă���v���Ƃւ̎^���ɑ����̕��ʂ��₵�Ă��܂��B

�@�����ɂ́A�������w��̎�|�ɑ���F�����Ȃ���A���䚒�q�����䒬�Ōp������Ă��鎖���ւ̊S������܂���B���̗���́A���̌㊧�s���ꂽ�w�����_�З��Չ���Ƃ��̉��v�x�i���a�R�T�N�P�P���Q�O���j�A�w�����s���x�i���a�R�V�N�T���R���j�A�w�����Չ���x�i���a�R�W�N�R���Q�T���j�ւƎp����Ă����܂����B

�@���̂悤�ȗ���Ɏ��~�߂�������@����͓������Ă����̂ł��B �@���̂悤�ȗ���Ɏ��~�߂�������@����͓������Ă����̂ł��B

�@���a�T�S�i�P�X�V�X�j�N�Q���R���A���䚒�q���܂ށu�����Ղ̉���s���Ɛ_�y�v�����̏d�v���`�����������Ɏw�肳��܂����B�������A�w�������䚒�q�ɑ��钲���E�������s���邱�Ƃ͂���܂���ł����B�u��Ղ̋N���ƍ當���̏����v�i�u�����Ղ̉���s���Ɛ_�y�v�d�v���`�����������w��L�O�ʐ^�W�w�����Ձx�i���a�T�S�N�P�P���P�T���j�����j�ł́A�u���䚒�q�ɂ��Ắw���v�x�E�w�s���x���̑��̎��������\����Ă���̂Ŋ����ďq�ׂ�K�v���Ȃ��v�ƁA���䚒�q�Ɋւ���L�q���̂��̂�������Ă���̂ł��B

�@���āA���䚒�q�Ɋւ���_�e�Ɠ`���̎��ۂƂ̒����������́A��̂ǂ����痈�Ă���̂ł��傤���B

�@�����̊��s���̕Ҏ[�ɓ��������̂́A�����s���̋��{����l�X�A�Ⴆ�A���������ނ��Ď��Ԃɗ]�T�̂�����j�ɊS�����ҁA���w�Z�E���w�Z�̋����A�}���ق̐E���Ƃ������l�X�ł����B�������A�����̐l�X�ɂƂ��āA���䚒�q�͒n���ɂ���Ȃ���A�߂��悤�Ŏ��͉������݂ł���A���䚒�q�̓`���̌���Ɣނ�̐����̈�Ƃ̊Ԃɂ͑傫�Ȋu���肪����܂����B

�@�܂��A�ނ�Ɍ|�\�A�����E�K���A����Ȃǂ̕����I���ۂ̓`�d�Ɋւ���F�����s�����Ă������ƁB�����A�u�A�J�f�~�Y���v�Ƃ̐ړ_���������A�w�p�I�E�g�D�I�Ȏ��n�������s���Ȃ��������Ƃ��A���̌�̉��䚒�q��������ނ�����傫�Ȍ����ƂȂ����ƍl�����܂��B �@�܂��A�ނ�Ɍ|�\�A�����E�K���A����Ȃǂ̕����I���ۂ̓`�d�Ɋւ���F�����s�����Ă������ƁB�����A�u�A�J�f�~�Y���v�Ƃ̐ړ_���������A�w�p�I�E�g�D�I�Ȏ��n�������s���Ȃ��������Ƃ��A���̌�̉��䚒�q��������ނ�����傫�Ȍ����ƂȂ����ƍl�����܂��B

�@���a�R�O�N��ł���A�������܂�̓`���҂����݂ł���A��Ղ̓��ɂ́A�}�g�E����ɏ���ĉ��䚒�q�̉��t�ɑ����Ōg����Ă��܂����B���̎��A�`���҂ɑ��長����蒲�����s���ׂ���D�̋@����킵�Ă��܂����̂ł����B

�@���̂悤�ɂ��Ď����̂��Ҏ[�������I�ȕ��̗ނ��A���������ɂȂ��Č��ɂ����ƁA���ꂪ��̌����҂ɂƂ��Ă̗L�͂ȑ�P���j���ƂȂ�A���ᔻ�Ɍp���͂�����Ȃ���A����ɐV���ȑf�ނƂȂ��Ċg��Đ��Y����Ă������̂ł����B

�@�������䚒�q�̌����́A���̌�ǂ��Ȃ����̂��B�ˑR�Ƃ��āA���䒬�œ`������Ă��鉮�䚒�q�ɊS���������͖̂w�ǂȂ��A�ꕔ�̗�O�i���P�j�������A�u���`�������v��u�ƌ��v���ŔɌf���鑾�ۉ��t�O���[�v���������ƂƂȂ��Ă��܂��B���ʓI�ɁA���䒬�ɂ����鉮�䚒�q�̓`���̎��Ԃ��炩�����ꂽ�_�l�������|�\�����Ƃ�����\�����ɗ��܂��Ă��܂��B �@�������䚒�q�̌����́A���̌�ǂ��Ȃ����̂��B�ˑR�Ƃ��āA���䒬�œ`������Ă��鉮�䚒�q�ɊS���������͖̂w�ǂȂ��A�ꕔ�̗�O�i���P�j�������A�u���`�������v��u�ƌ��v���ŔɌf���鑾�ۉ��t�O���[�v���������ƂƂȂ��Ă��܂��B���ʓI�ɁA���䒬�ɂ����鉮�䚒�q�̓`���̎��Ԃ��炩�����ꂽ�_�l�������|�\�����Ƃ�����\�����ɗ��܂��Ă��܂��B

�@���������܂��傤�B���쎛�ߎq�u�����₵�̑��ʐ��v�i�w���{�����w�x��P�X�U�������j�B�u�u�������䚒�q�v�̖��i�Ԃ�v�Ƃ��āA�����s���̃C�x���g�ł̉ƌ��𖼏��O���[�v�ɂ��g���ۂ����グ�A�u�ϋq�͒����Ղ�ɂ��藧�Ă��A�Ղ�̑̌��҂͓~�̖�ɏ[������Ǝ��̕��͋C�A����߂ĖȖ��ɑg�D���ꂽ�l�X�̋@�q�ȍs���ʼng�s����鉮��̂͂₵�Ɏv�����͂���B�����ł́A�͂₵�������Ղ��������A�ے��I�������ʂ����Ă���B�v�Ƒg���ۂɂ�鑾�ۃV���[���^���Ă��܂��B

�@���̘_�҂́A���䒬�Ōp������A��Ղ̓����A�}�g�E����̒��ʼn��t����鉮�䚒�q�ƁA�u�������䚒�q�v�Ƃ������̃X�e�[�W��̑��ۃV���[�Ƃ������ɍ������Ă��܂��B

�@

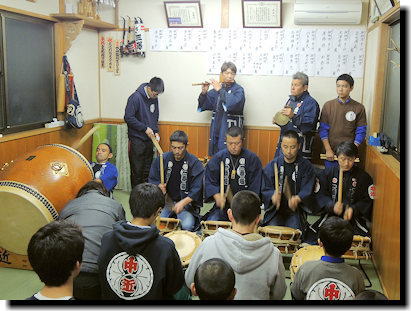

�@�������䚒�q������s���̒��ő����悤�Ƃ��鎞�A�}�g�E����̉g�s�����Ă��A���䚒�q�̚��q���̂ق��ɁA�P�O�O�l���g����A�����ɏ���A���h�c�A�s���ɒ�������ȂǗl�X�Ȗ�����S�����l�X�ɂ���ĉ^�s����A����ɁA�������A�Ŏx���钬��̍\�����т�����܂��B����s���͂��̂悤�Ȑl�B���͂����킹�Ė��N�J��Ԃ��Ȃ���A���̐���Ɉ����p���ł����̂ł����āA���o��������̎҂ɂ���čs������̂ł͂���܂���B���ɁA�����̒��ɉ���g���́u�ƌ��v��u���`�������v������A������g���l�q���X�e�[�W��ʼn����A����������҂��^����A�}�̑Ώۂɂ����Ȃ�܂���B

�@�ߔN�Ɏ����Ă����̏ɐi���͂Ȃ��A�u�ی��p���������_����y�Ȃ̎��o���Ƃ������@�ŁA�����p������v�Ƃ��āA�����g�v���u�������䚒�q�ɂ��āv�i���a�R�T�N���s�w���v�x�����j�������o���n���ł��i���쎛�ߎq�u��ʌ����̂����q�v�i�w��ʂ̕������x��T�W���i�����R�O�N�R���R�O���j�j�B�Ö��Ƃ̉�̌��ꂩ���ɏo����x�̏��Ђɍڂ�������ȂǁA���䚒�q�́u�ی��p���v�ɖ𗧂��Ȃ��B����ǂ��납�A�ߋ��Ɍp���̑j�Q�v���ƂȂ�A�`���҂��狑�ۂ��ꂽ�����F�����Ȃ��B�`���̌���Ƃ̐ړ_�������A�͂��ȍl����ӂ�U�O�N�O�̌�T�ɂ�����p�͈���ł��B �@�ߔN�Ɏ����Ă����̏ɐi���͂Ȃ��A�u�ی��p���������_����y�Ȃ̎��o���Ƃ������@�ŁA�����p������v�Ƃ��āA�����g�v���u�������䚒�q�ɂ��āv�i���a�R�T�N���s�w���v�x�����j�������o���n���ł��i���쎛�ߎq�u��ʌ����̂����q�v�i�w��ʂ̕������x��T�W���i�����R�O�N�R���R�O���j�j�B�Ö��Ƃ̉�̌��ꂩ���ɏo����x�̏��Ђɍڂ�������ȂǁA���䚒�q�́u�ی��p���v�ɖ𗧂��Ȃ��B����ǂ��납�A�ߋ��Ɍp���̑j�Q�v���ƂȂ�A�`���҂��狑�ۂ��ꂽ�����F�����Ȃ��B�`���̌���Ƃ̐ړ_�������A�͂��ȍl����ӂ�U�O�N�O�̌�T�ɂ�����p�͈���ł��B

�@�c�O�Ȃ��炱�ꂪ���䚒�q�����̌���ł��i���Q�j�B

�� �P �������䚒�q�̓`���̌���ɖ������A�ڍׂȎ��n�����̏�ŕ��́E�l�@���s�����D�ꂽ��������Ƃ��āA���̓�������邱�Ƃ��ł��܂��B

�E��ʖ������y������u�����n���ɂ����閯���|�\���Ԓ������|���߂ɂ����钁�����䚒�q�̌����|�v�i�����R�N�P�Q���j

�E�_�ؗ��q�u�������䚒�q���猩�钁���̕����Ɛl�Ԍ`���v�i�w��ʖ����x��R�O���i�����P�V�N�R���j�j

�@�O�҂́A���䚒�q�̉��t���e�����y�I�ɉ�͂��A�ڍׂɉ���������������I�ȕ��B��҂́A�u�n��̋���́v�̎��_����A���䚒�q���n��ʼnʂ����l�Ԍ`���̖����ɂ��āA�Ȗ��ɒ������A�l�@�����_�e�ł��B

���Q �����̘_�e�茩�Ɍp���ڂ�������Ƃ��āA���Ђ�݁u�����̍Ղ�ƒ������䚒�q�̗��j�Ɋւ��錤���v�i�w������w�_�W�x��23����2��2009�N3���j�B�_�]�ɒl���Ȃ��A�u�����v�Ƃ����\��ɂ�������炸�A�������ʂ̂Ȃ����̘_����Wikipedia�́u������Ձv�B��̎Q�l�����ƂȂ��Ă��܂��B

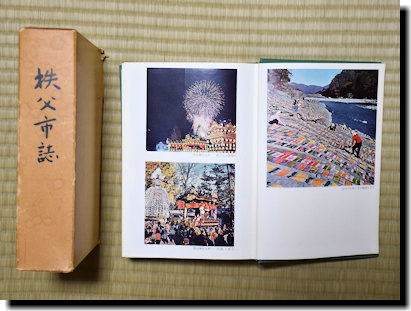

�@���ꂩ�牮�䚒�q�ɂ��ĉ��炩�̒����E���������悤�Ƃ���Ƃ��A���̒[���ƂȂ�̂́A��͂�A���X�ɕ��ԏ��Ђł��傤�B�����ŁA���݁A���X�ň����Ă���o�ŕ��̓��A���䚒�q�ɐG��Ă�����̂ɂ��āA���̓��e�������܂��B�u�������ʁv���A�������̘g���Ĉ�ʏ��ЂƂ��ď��X�ɕ��ԁB����͂܂��A�u�������ʁv�����䚒�q�ɒ��ڌg���`���҂̖ڂɎN����邱�Ƃ��Ӗ����܂��B �@���ꂩ�牮�䚒�q�ɂ��ĉ��炩�̒����E���������悤�Ƃ���Ƃ��A���̒[���ƂȂ�̂́A��͂�A���X�ɕ��ԏ��Ђł��傤�B�����ŁA���݁A���X�ň����Ă���o�ŕ��̓��A���䚒�q�ɐG��Ă�����̂ɂ��āA���̓��e�������܂��B�u�������ʁv���A�������̘g���Ĉ�ʏ��ЂƂ��ď��X�ɕ��ԁB����͂܂��A�u�������ʁv�����䚒�q�ɒ��ڌg���`���҂̖ڂɎN����邱�Ƃ��Ӗ����܂��B

�@�����ł́A�w��������x�i�Q�O�O�T�N�P�Q���R���������o�ʼn�j�Ɓw�₳�����݂�Ȃ̒����w �����Ԋw��������e�L�X�g�x�i�Q�O�O�V�N�R���R�P�������s�E�������H��c���ҏW�j�̂Q�_�����Ă����܂��B

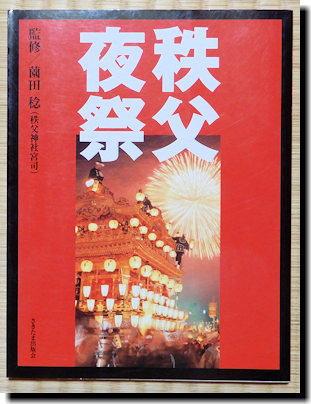

�@�܂��́w������Ձx�B���䚒�q�̐����Ɋւ��āu�����S���̌��݂ɔ����A�吳�̏��߂��납�牮��A�}�g�͂����o��悤�ɂȂ����B����ɂ��A����܂ł̗����Ȃ����q����呾�ۂ����C���Ƃ���E�s�Ȃ����q�ւƕς���Ă������̂ł���B�v�i�W�W�y�[�W�E�����БS�ʂŎ��M���S�s���j�ƋL���܂��B�`���̎��̌�����l���āA�Ղ�̒����P�����猩��A�c�q��g���グ�Ƃ�����u�̂��߂ɁA���䚒�q�̑t�@���啝�ɕω����邱�ƂȂǂ���܂���B���䚒�q�̐����������炷�_�@�͖��������ɂ���A���I�؋������݂��܂��B�ɂ�������炸�A�����Ȓ�����l���������n�����z�������̂悤�Ɋ����ƂȂ������ƂŁu����v�Ƃ��Ĉ�l�������n�߂Ă��܂��B���������̕|���ł��B

�@���ɁA�w�����w�x�̋L�q�̒�����u�������ʁv�̗�������Ă݂܂��B

�@����ŋ����u�����Ղ�̂S��̉���ł́A�N�ԂŁu�������a��v�ɂ��̕��ꂪ�㉉����v�i�Q�R�X�y�[�W�j����̂łȂ����Ƃ́A���ԔN�ɏ����쒬�ÒJ�ɏ㉉���˗����Ă��钆����ȊO�̐l�ł��m���Ă��܂��B�܂��A�_�K�Ղ̏��H�ύX���u���a�T�P�N�v�i�P�X�V�y�[�W�j�łȂ����a�T�Q�N�ł��邱�Ƃ́A�Ⴆ�Ύ��������q��ɏ�菺�a�T�P�N�ɍŌ�̔ԏ�ʂ��ʂ����Ƃ����悤�Ɏ��̌��Ƃ��đN���ɋL�����Ă��܂��B �@����ŋ����u�����Ղ�̂S��̉���ł́A�N�ԂŁu�������a��v�ɂ��̕��ꂪ�㉉����v�i�Q�R�X�y�[�W�j����̂łȂ����Ƃ́A���ԔN�ɏ����쒬�ÒJ�ɏ㉉���˗����Ă��钆����ȊO�̐l�ł��m���Ă��܂��B�܂��A�_�K�Ղ̏��H�ύX���u���a�T�P�N�v�i�P�X�V�y�[�W�j�łȂ����a�T�Q�N�ł��邱�Ƃ́A�Ⴆ�Ύ��������q��ɏ�菺�a�T�P�N�ɍŌ�̔ԏ�ʂ��ʂ����Ƃ����悤�Ɏ��̌��Ƃ��đN���ɋL�����Ă��܂��B

�@����ɁA�u���߂̎R�Ԃ��A���a�����܂ŁA�c�q��g���グ��Ɂu���q�v�u���a�v�Ȃǂ�t���Ă����Ƃ����Ă���B�v�i�Q�R�X�y�[�W�j�Ƃ������́A���M�҂́u�������ʁv�ł͂Ȃ��A��ʌ��̕��i���j�̎���ł����A���߂ʼn��t����Ă����u���q�v�A�u���a�v�Ƃ́A�����_�А_�y�̋Ȗڂł����āA�u�u���䚒�q�v�ȊO�̚��q���ړ����ꂽ�v�ɂ͂Ȃ�܂���B

�@�u�������ʁv����ʏ��ЂƂ��ď��I�ɕ��Ԃ��ƂŁA�����Ȃ�̒����ɂ��F���̌��@��ߋ��̕��͂̈��ՂȌp���ڂ��́A�����ғ��m�̂��F�B�����Ȃ�Ƃ������A���䚒�q�Ɍg���l�B�ɗe�ՂɘI�����܂��B�����҂𖼏��A��芸�����`���҂͉��������ł��傤�B�������A����A�����ɂȂ����u�������ʁv�����A���e�������o���Ȃ��܂ܖ��C�Ɋ�ԃX�e���I�^�C�v�̓c�Ɏ҂���ł͂Ȃ��B�`���҂��Â�����ׂ��ł͂���܂���B

�@�� �u��ʂ̍Ղ蚒�q�U�i�����n���j�v�i��ʌ������������Z���^�[�@�������N�j���̕��̒��Ŋ��q�A���a���u�]�˚��q�v�Ƃ����L�q�͌��ł��B�L�q��������{�l�������̂ł�����ԈႢ����܂���B

���������������䚒�q�����̕ǂ������炵���v���Ƃ͈�̉��ł��傤���B

�@�����P�V�i�Q�O�O�T�j�N�Q���Q�P���A��z�܂肪�u��z�X��Ղ̎R�ԍs���v�Ƃ��č��̏d�v���`�����������Ɏw�肳��A����܂Ŗ����s����n���Ɏ���Ă����l�X�ɑ傫�ȏՌ���^���܂����B �@�����P�V�i�Q�O�O�T�j�N�Q���Q�P���A��z�܂肪�u��z�X��Ղ̎R�ԍs���v�Ƃ��č��̏d�v���`�����������Ɏw�肳��A����܂Ŗ����s����n���Ɏ���Ă����l�X�ɑ傫�ȏՌ���^���܂����B

�@���̏d�v���`�����������̎w��́A�Ղ�̓����҂ɂƂ��đ傫�Ȍւ�ł���A���_�I�ȋ��菊�ł����B��z�܂�́A���X�A��z�X��_�Ђ̗��Ղł���Ȃ���A������y�E���ɕύX����ȂǁA�Ղ�̎��Ԃ������s������ό��܂�A�s���܂�ւƕϖe���Ă��܂����B�u��z�̂悤�ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̐M�O�ōs���̎��s�ɓ������Ă��������҂ɂƂ��āA��z�܂肪�d�v�w��������Ƃ́A�S�̎x����r��������̂ɏ\���ȁA�����̂悤�Ȏ����ł����B�@

�@�m���ɐ�z�X��Ղ̎��Ԃ���������z�܂�ł����A�ɂ�������炸�u��z�X��Ղ̎R�ԍs���v�Ƃ��č��̏d�v�w�����Ɏ������w�i�ɂ́A��z�s���ǂ̕��X�Ȃ�ʎ��g�݂����������Ƃ��ʼn߂��ׂ��ł͂���܂���B

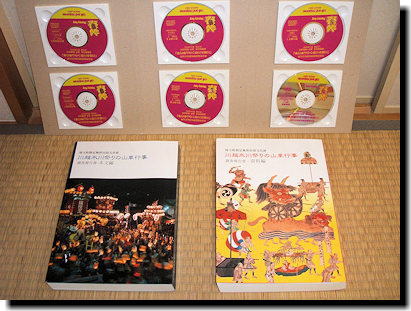

�@�����Q�i�P�X�X�O�j�N�A��z�s�����������J�݂���܂����B���̌�A���������_�ɐ�z�s����ψ���ɂ���āA�����P�P�N�x�̗\���������o�āA�����P�Q�N�x����P�S�N�x�ɂ����ĎR�ԍs���ɑ���g�D�I�Ȓ������s���A���̐��ʂ������P�T�N�R���A�w��z�X��Ղ�̎R�ԍs���������x�Ƃ��Ĕ��s���ꂽ�̂ł����B

�@���́A�{���ҁA�����ҁA�����E�f�������ҁi�b�c�T���E�c�u�c�P���j����\������A��̗��j��g�D�ƍs���A���q�ȂǂɊւ���c��ȕ��ƂȂ��Ă��܂��i���j�B �@���́A�{���ҁA�����ҁA�����E�f�������ҁi�b�c�T���E�c�u�c�P���j����\������A��̗��j��g�D�ƍs���A���q�ȂǂɊւ���c��ȕ��ƂȂ��Ă��܂��i���j�B

�@�����ɂ���ẮA�Ղ�ɕی삷�ׂ������s���̎��Ԃ��Ȃ��Ă��A�d�v���`�����������̎w�����ɒl����u�p�m�v����z�ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ��F�߂�ꂽ�Ƒ����邱�Ƃ��o����̂ł��B

�@�|���Ē����ł́A���a�T�S�i�P�X�V�X�j�N�Q���R���Ɂu�����Ղ̉���s���Ɛ_�y�v�����̏d�v���`�����������Ɏw�肳�ꂽ���̂́A����ȍ~�A����s���ɑ���g�D�I�Ȓ����͍s��ꂸ�A�����s���Ҏ[�������͑��݂��܂���B

�@�{���ł���A�����̎��W�E�L�^�E�ۑ��₻��Ɍg���l�ނ̊m�ہE�琬�̋��_�ƂȂ�ׂ������s�������������͊��ɂȂ��A�����s�͉���s���̋L�^�E�ۑ��E���\�Ɏ肪�o���Ȃ��̂�����ł��B

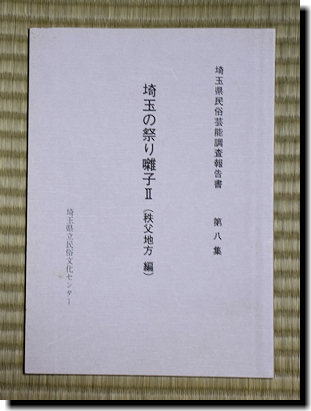

�@�w��ʂ̕������x��T�W���i�����R�O�N�R���R�O����ʌ��������ی싦��j�̓��W�́u���l�X�R���`������Y�u�R�E�g�E����s���Ɩ����|�\�v�v�ł����B��z�X��Ղ̎R�ԍs���ɂ��āA��z�s����ψ���̓c���֎q���ɂ��ڍׂȕ��f�ڂ��ꂽ�̂ɑ��āA�����s����͒����Ղ̉���s���ɂ��ĂP�s���Ȃ��B���͂������Ȃ��B�l�ނ���ĂȂ��B���ꂪ�����s�̎���ł��B

�@��z�܂�݂̍���ɒ������w�Ԃׂ��_�͊m���ɂȂ��ł��傤�B�������A��z�s�ɂ͐E���̎����̖L�x�Ȓ~�ς�����܂��B��z�s�̂P�O���̂P�ł������s�ɂ��ꂪ����A�����͖��邢�W�]���J���܂����A�����͖]�ނׂ�������܂���B

�@�������䚒�q�����̕ǂ�������������炵���ő�̗v���́A�����ɂ���܂��B

�@�� �u��z�X��Ղ�̎R�ԍs���������v�̒��ŁA�Ղ蚒�q��S�����ꂽ�哇�v���������Q�P�N�T���P�P���A���a�C�̂��ߐ�������܂����B���N�T�W�ł����B

�@�哇���́A���̕Ҏ[�ɓ�����A�Ղ蚒�q��g�ȂƂ��đ�������ł��̍\�������y�I�ɕ��͂���ƂƂ��ɁA�Ղ蚒�q���`���c�̂ɂ����Ăǂ̂悤�ɓ`������Ă���̂��A�`���c�̗̂ތ^�ɂ���ē`�����@�≉�t���e�ɂǂ̂悤�ȓ��������邩�Ȃǂ͓I�ɉ𖾂���܂����B

�@�܂��A�����A���E�Ƃ������Z�ȐE�������Ȃ��Ȃ���A�����|�\�����ɂ��s�͂���A�Ƃ�킯�A�Ŋy��̐��m�����������āA�Ղ蚒�q�����牉�t���Ȃ���̕����A���͂ł��鐔���Ȃ������҂ł����B���͒������䚒�q���Ɗ��҂��Ă������ł����B�哇�������������ƂŁA�������䚒�q�̉��y�ʂɂ����錤���̉\���́A�l�ނ̓_�����œI�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B�܂��ɂ��ꂩ��Ƃ������ɁA�]��ɑ����������ł����B

�@�S����䖻�������F��\���グ�܂��B

�@

�������䚒�q�̌����́A����ǂ��Ȃ�̂��B�Ǐ�ŊJ���邱�Ƃ́A�s�\�Ȃ̂ł��傤���B

�@���ꂩ�璁�����䚒�q���e�[�}�ɒ����E�������n�߂悤�Ƃ���Ƃ��A�����͂������ǂ́A�܂��́A�����c�����������̕������Ȃ����ƁB�����āA�{���ł���A�����̐擪�ɗ����A�܂������҂̑����ƂȂ��ēK�ɏ����E�w���o����l�ނ��n���s���ɑ��݂��Ȃ����Ƃł��B����ł��A�\���Ȋo��������č���ɗ������������Ƃ���L�\�Ȑl�ނ̏o����҂ق�����܂���B �@���ꂩ�璁�����䚒�q���e�[�}�ɒ����E�������n�߂悤�Ƃ���Ƃ��A�����͂������ǂ́A�܂��́A�����c�����������̕������Ȃ����ƁB�����āA�{���ł���A�����̐擪�ɗ����A�܂������҂̑����ƂȂ��ēK�ɏ����E�w���o����l�ނ��n���s���ɑ��݂��Ȃ����Ƃł��B����ł��A�\���Ȋo��������č���ɗ������������Ƃ���L�\�Ȑl�ނ̏o����҂ق�����܂���B

�@��w�̑��Ƙ_���̃e�[�}�ɒ������䚒�q�i�Ⴕ���͒�����Ձj��I�ڂ��Ƃ��Ă���F����ɗ\�ߊo�債�ĖႢ�������Ƃ�����܂��B����́A�������䚒�q�ɂ��čl�@���悤�ɂ��A�����̖��ɗ����Ȃ������ɐU���A�X�̒m�������Ԃ�ɖ|�M����āA���ʂƂ��ē`���̎��Ԃ��炩�����ꂽ�A�w��I���ʂ���قlj����_�����o���Č떂��������Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��B�����ł����߂������̂́A���ƒP�ʂ̎擾��ړI�Ƃ���̂ł���A�������䚒�q�𑲘_�̃e�[�}�ɂ��Ȃ����Ƃł��B����ł��Ƃ����C���̎�����ɂ́A���Ƃ�����ɉ��߂āA���̃e�[�}�Ɏ��g�܂�邱�Ƃ������߂��܂��B

�@�������䚒�q�ɂ͌����̒~�ς��Ȃ��B���ꂾ���ɂ�肪��������܂��B����Ȍ�����}�킸�A���n�ɍ��𗎂������Ė������A�ꂩ��^���Ɏ��g�ގp�����������D�G�Ȍ����҂̌����̂��҂���܂��B �@�������䚒�q�ɂ͌����̒~�ς��Ȃ��B���ꂾ���ɂ�肪��������܂��B����Ȍ�����}�킸�A���n�ɍ��𗎂������Ė������A�ꂩ��^���Ɏ��g�ގp�����������D�G�Ȍ����҂̌����̂��҂���܂��B

�@�����āA�����ɗ��āA�������䚒�q�⒁����Ղ��������悤�Ƃ���҂ɂƂ��ĊO���Ȃ��u�Q�l�����v�ƂȂ�D�ꂽ���Ђ����ɏo�܂����B

�w������� �����}�g�ƍ�s���T���x�i���s �����}�g�ۑ��� �nj����v��j�ł��B

�T���́�������

�@�{���́A�n�������̂��ߋ��ɕҎ[�������I�ȕ��̗ނ��̌p���ڂ��ł͑S���Ȃ��B������L���镶���J�ɓ�����ƂƂ��ɁA��s������芪������܂ł��I�m�ɕ��͂���Ă��܂��B

�@

�@���ꂩ�猤�����u���҂ɂƂ��āA������ׂƂȂ�ɈႢ����܂���B

| �i�Q�O�Q�O�N�@�V���P�W���@�@�����@�m�v�j |

|

|

|

|