はじめに

前ページで本ラジオの概要を述べましたが原理などについては端折ってしまいましたので本ページで足りない部分を一部重複しますが補足したいと思います。私の単球ラジオより一般的な並三/四ラジオの動作についての説明になりますが難しいことは書きませんので気軽にお読み下さい。

私のラジオに使った1B4は電池式ラジオ用のUXベースのST管です。役割は検波増幅用のトップグリッドの5極管でフィラメントが2V/60mAです。球の性格はUZ-6C6系のシャープカットオフの検波増幅用です。

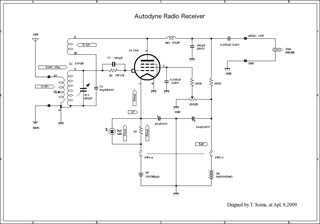

ラジオの回路は五極管を使用したグリッドリーク検波方式です。再生方式は同調コイルに加えた帰還巻き線にプレートから高周波信号を与え正帰還させる方式です。音声出力は抵抗負荷のプレートからコンデンサで直流をカットして高感度のクリスタルイヤホーンで聞く方式で、外付けのオーディオで聞くことも出来ます。電源はフィラメント用のA電池が単一乾電池2本で3V、プレート用のB電池は9Vの006P乾電池を6本直列にした54Vです。

再生式ラジオ回路のあらまし

回路構成は中波のラジオ放送が受信できる再生式0-V-0です。以後簡単に回路の説明をおこないますが回路図を別ウインドウで開いて説明を見た方が良いかもしれません。ちなみに0-V-0の最初の"0"は高周波増幅が無く、次の"V"は真空管で検波をしていること、次の"0"は低周波増幅が無いことを表しますので1-V-2は高周波一段、球検波、低周波二段の高1ラジオを表します。

説明に入る前に、中波の受信機とはいえ高周波ですのでマイクロヘンリー(μH)やピコファラッド(pF)オーダーのリアクタンスやインピーダンスが音声帯域に比べると大きな意味を持っていることを認識しておきましょう。

-

ダイオード検波のはなし

AMラジオ電波を音声として聞くためにAM検波は必須です。最も基本的な方式はゲルマニュームダイオードや二極管によるダイオード検波です。この方式は電源の整流回路と同じで、AC電源電圧の変動(=交流振幅の変化)が整流後の電圧変動となって現れるのと同じ原理で電波(搬送波)に乗った音声信号はあたかも電源電圧の変動と同じようなエンベロープを描きます。電源の整流回との違いは50/60Hzが500KHz以上で変動周期が音声周波数であることです。以上についてネット検索すると一杯ヒットしますのでそれを参照してください。 -

多極管検波(グリッドリーク検波)

三極管以上を使った検波は増幅が出来るグリッド検波が普通です。動作点はカットオフ直前かグリッド電流が流れるゼロバイアスで動作をさせます。

本ラジオのグリッドリーク検波はゼロバイアスで、電波が受かると半波整流と同じ理屈でグリッドに電流が流れてグリッドに入っている抵抗R1(グリッドリーク抵抗)の両端に電圧が発生してグリッドとフィラメントの間にバイアスが発生しプレート電流が減りプレート電圧が上がります。

抵抗R1に並列に入っているコンデンサC1は振幅変調された搬送波の半サイクルのエンベロープと等価な小さな電池としてバイアスを保持します。

グリッドの信号は増幅されてプレート側に現れますので残っている高周波成分をローパスフィルタで殺して低周波成分だけを取り出せば音声が取り出せます。 -

再生について

コイルとバリコンの両端の高周波信号はこのグリッドリーク抵抗に並列に入った音声電圧を蓄電する電池相当のコンデンサC1を通してグリッドに伝わり非直線ではありますが増幅されます。

再生検波ではこの成分を同相の信号としてグリッドに戻して正帰還による発信寸前の状態を作り出します。この状態は使用している真空管の能力を超えるほどの増幅度が得られます。また高周波増幅回路としては極度にQが高くなった状況となるので同調回路の選択度がとても良くなります。

以上が独断と偏見に満ちた再生式検波のおおざっぱな説明です。再生式検波については大勢の先生があちこちで解説してますのでネット検索して参照してください。 -

帰還ループと帰還量の制御について

さて、グリッドリーク検波は解りやすいのですが、再生回路の帰還ループと帰還量の制御が難解です。ベーシックな「並三/四」回路では同調回路のコイルに帰還用の巻き線(L1のP-M)を加え、これの一方をプレート、他方を豆コンと呼ばれる小容量のバリコンを通して共通電位に落とします。これによりプレートの信号がコイルと豆コンを通してトランスの原理でグリッドに伝えられ帰還されます。帰還量は豆コンの容量を大きくすれば多くなり小さくすれば少なくなります。説明の都合上これを「豆コン法」と呼びます。

また、前述の豆コンを固定のCxとし、スクリーングリッド(以下SG)の電圧を可変して球の増幅度を変えて帰還量を制御する方法があります。これを「SG法」と呼びましょう。

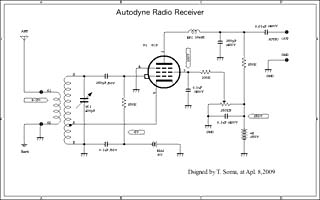

もう一つは同調コイルの適当なところ(帰還コイルに近い巻き数)にタップを設け、こことカソードを接続してカソードを流れる信号を昇圧トランスのようにグリッドに帰還させる方法で、これもSG電圧を可変して帰還量を制御します。これを「KF法」と呼びましょう。 -

帰還方式毎の特徴

帰還回路でオーソドックスな方法は豆コン法で受信周波数全般で均一な再生効果が期待できます。

SG法の帰還量は帰還コイルのインダクタンスが一定なので受信周波数とCxの容量で決まり低い周波数と高い周波数で差が出ます。これを補償するためSGの電圧を可変して高周波の利得を調整しますが同時に球の動作点も変わるため動作を解析するのは至難の業です。本ラジオがSG法となった原因は70PFの豆コンが簡単に入手出来なくなったためです。

KF法はカソードタップを流れる電流をグリッドに帰還しますが経路に豆コン相当のコンデンサが無くコイルの巻き数比例的な理解で良い(実際はもっと複雑)ためSG法より解りやすい方式ですがタップ位置を検波管に合わせて調整する必要があります。この回路はアマチュア無線入門用の受信機として短波帯で良く用いられ、私も0-V-1構成の短波受信機をいくつか作りました。 -

再生と検波回り

豆コンとSG法の再生式で最も重要なポイントはプレートに入っている10mHの高周波チョークコイル(RFC)です。これは、検波管が高周波増幅器として動作している時のプレート負荷抵抗に相当し、高周波に対し高抵抗となり再生用帰還ループに高周波を与える役目を持ちます。また、検波管が低周波増幅器として働く場合には直流抵抗だけとなり、音声信号と高周波が混ざっているプレートの信号から搬送波を抑制してその次に入っている250PFのコンデンサで搬送波を殺して音声を取り出す役目を持ちます。この役目に最適なインダクタンスは受信帯域に依存します。中波放送帯では4mHから10mHを使用します。このRFCを10KΩ程度の抵抗で置き換えている例をよく見ますが高周波でも低周波でもロスとなるので賛成しかねます。 -

検波管

私のラジオの検波管は前ページの「1B4はどんな球」で触れたように電池式ラジオ用直熱5極ST管です。この球は通販で見かけることはありません。市場には電池用MT管の方が安くて多く出回っていますのでその中の1S5や1U5などのシャープカットオフ管を使用すると良いでしょう。交流式なら6C6や6SJ7、6AU6などをお勧めします

検波段に高周波増幅専門の球を使うと入出力特性が非直線なので検波歪みを発生したり再生がスムーズにかからないことがあります。高周波専門組は6D6や6SK7,6BA6(D6)などで音声増幅に使用すると歪みを発生します。 -

B電池と動作点について

データシートに90Vの使用例があるためB電池をこれに合わせると006Pが10本以上必要で感電の心配もありますから36Vから63Vぐらいで動作点を探ってみます。プレート電流の流れすぎは電池式には優しくありませんのでプレート電流を少なくするため抵抗負荷とします。このラジオでは250KΩの負荷抵抗でB電池を54Vとして動作させています。

一般的な豆コン法ではSGを1MΩ程度で電源と接続しますが、このラジオでは250KΩのB型可変抵抗から200KΩを通して接続しています。SGには高周波をバイパスするため高周波特性の良いコンデンサを入れます。 -

同調回路とその構造について

このラジオの心臓部は受信帯域をカバーするコイルとバリコンで出来るだけ大型の物を使用するとQが高く出来て感度も上げることが出来ます。受信機としてはこの部分の機械的な構造とアースポイントが重要です。

中波程度ではコイルの支持は付属の取り付け金具で特に問題はありません。しかしながら、バリコンはパネルやシャーシーにしっかり止めないとチューニングするとき支障が出ます。本機ではバリコンをパネルにネジ3本で止め、さらにシャーシーにも止めました。ダイヤルは180度のバーニアをバリコンのシャフトと直結しパネルに付けています。これで通信機的な外観と安定性が確保できました。同調回路の配線はコイルとバリコンを最短距離で配線し、グリッドと帰還の経路も出来るだけ短くする配置で失敗を回避できます。 -

アースポイントと配線方法

オーディオアンプでは一点アースなのですが、高周波では銀メッキ銅板のシャーシーなどを信号経路の共通母体として、アースが必要になったら最も近いところにアースを落とすことが原則です。このことは周波数が高くなるほど徹底しなければなりません。中波ラジオではアルミシャーシーにアースラグで落とせば十分ですが塗装を剥ぎ、止めネジがゆるまないようにスプリングワッシャなどを用います。鉄シャーシーなら直に半田付けした方が良いでしょう。

また、信号経路は最短距離優先で信号線の併走を出来るだけ避け静電誘導と電磁誘導を避けるように部品を配置します。したがって見た目優先でラグ板に部品を整理して長々と引き回して結束するのは電源経路を除いてタブーです。検波以後の音声増幅の経路は検波部の低周波共通電位をシャーシーに落とす一点アース方式とします。傍熱管のヒーター電流はシャーシーを流さないように一点アース系の配線にします。 -

シールドケース

再生検波や低周波増幅にトップグリッドの5極管を用いたときにはシールドケースをかぶせる必要があります。ケースにはキャップが必要でこれを装着しないとハムを拾ったり出力管からの飛びつきで発信したりします。私の場合もキャップを紛失したので愛飲しているS社のJ生の空き缶を切りセロテープで貼ったキャップを使用してます。このキャップを外したとたんにハムを拾います。

トップグリッドの高周波用5極管の多くは内部シールドを持っていますのでシールドケースよりキャップの方が重要です。

単球再生式ラジオの外形

1B4 単球再生式ラジオ使用球

リアクタンスとインピーダンス

コンデンサーのリアクタンス(Xc)は(1)式で表します。コイルのリアクタンス(Xl)は(2)式で表します。

Xc=1/ωC=1/2πfC[Ω] ・・・(1)

Xl=ωL=2πfL[Ω] ・・・・・・・(2)

ラジオで使用する250pFのコンデンサーのリアクタンスは500KHzで約1.3KΩで1KHzでは約64KΩです。10mHの高周波チョークコイルのリアクタンスは500KHzで約31.5KΩで1KHzでは約63Ωです。このように中波と低周波では大きな違いがあります。

コンデンサーとコイルの組合せでは損失は生じませんがこれに抵抗が加わるとインピーダンスと呼ばれる損失が生じます。インピーダンスはコイルとコンデンサーと抵抗の直列接続回路で表すことも出来ます。少し乱暴な表現ですが並四ラジオ入門程度でしたら深く考えなくても良いので(3)式を参考にしてください。

Z=√R^2+(Xl-Xc)^2 ・・・・(3)

電気回路の勉強はこのサイトの「電気と電子のお話」のページがとても参考になります。

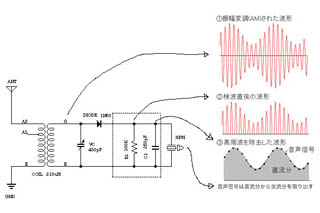

AM検波の補足説明(ゲルマラジオ)

AM検波の補足説明としてゲルマラジオの回路を例にして図示しました。図中同調コイルの両端の電圧波形、ダイオードを通って抵抗R1の両端に現れる波形、抵抗に並列にコンデンサーC1を入れた波形を順に示してます。音声はクリスタルイヤホン(XPH)で聞きます。

さて、この回路の問題点ですが、多くの方は点線で囲んだ抵抗とコンデンサーを省略しますが、原理的にはそれではこのラジオは鳴りません。理由はXPHは比較的容量の大きなコンデンサーなのでC1は無くても良いのですがXPH(=コンデンサー)にはIN60が+極性のスイッチとして働き+の電気がたまる一方でどんどん電圧が上がっていって振幅の最大値で一定になるからです。そのためR1で放電してあげる必要があります。

「でも俺のラジオは鳴ってるぞ」の声が聞こえますが、それは1N60の逆方向電流とXPHのわずかな漏れ電流でXPHが放電するからです。が、しかし、もっと重要なことはR1が無いと1N60の順方向電流が微少になりスイッチとして働かなくなることです。優秀なIN60は数マイクロアンペアのXPHへの充電電流で働きますが汎用シリコンダイオードはR1が無いと小さな音が出ないと言う歪みを発生します(XPHはマイクとして耳やその他の音の電圧を常に発生していることも忘れないでください)。

さてもう一つは、回路にXPHを直につなぐいでいるためクリスタルに直流がかかるので伸びるか縮むかどちらか一方だけの変形となり良くありませんので直流をカットするのが正解ですがラジオ電波程度であればノープロブレムです。

1B4 単球再生式ラジオの回路図

カーソドタップ帰還方式の回路図(6C6使用)

ビンテージラジオのトランス

ビンテージラジオの検波管のプレート負荷に3:1の低周波トランスが入っていることが多いのですが100H近いインダクタンスのトランスでも直流抵抗は意外に小さいのでゼロバイアスの場合プレート電流が流れすぎるので検波管はカットオフに近い動作点とする必要があります。検波段と増幅段をトランスや低周波チョーク用いて結合する場合、同トランスの極細のコイルに直流電位を与えるとコイルが空中の湿気で特に端子との接続部分の細線が腐食断線する可能性が大となります。これを避けるためには抵抗負荷に変更し、コンデンサーでトランスをドライブした方が良いでしょう。グリッド側も同じでバイアスでも腐食が起こりますので絶縁が低下しているビンテージトランスは要注意です。

電池式ラジオの勧め

電池式真空管ラジオは電源部を作らなくて良く、扱う電圧も低いので感電したときのショックも少ないので真空管ラジオの入門用に適していると思います。このラジオは五極管による単球再生式ラジオで、並三/四ラジオに取り組もうと思っている方にお勧めしたいものです。