はじめに

一年ほど前から遊んでいた再生式ラジオが形になったので紹介します。私のページは真空管アンプの製作が中心ですが昔はラジオ少年でラジオ作りは私の原点なのです。このラジオは、次は何を作ろうかとジャンク箱をかき回しているとバリコンや6C6などのラジオ部品が目に入り、その度に再生式のピーピューと鳴る音と共にラジオ少年時代を思い出し、たまには再生式ラジオでも作ってみるかと手がけたものです。

それで6C6-6ZP1-12Fの「並三」ラインアップで部品を集めて試作して楽しんでいる間に、ストックの中に電池式のラジオ球(1A4-1B4-33)があったことを思い出し、こちらの方が面白いだろうと言うことで並三をほったらかして、先ずは1B4による普通の5極管再生式検波部に取り組んで見ました。一段落したところで残りを作ろうかと思っていましたが、電池式高一ラジオにまとめると電池の消費がたいへんなことになるので一旦切り上げて別シャーシーに電池式単球ラジオとしてまとめてみました。

1B4はどんな球

私のラジオに使った1B4は電池式ラジオ用のUXベースのST管です。役割は検波増幅用のトップグリッドの5極管でフィラメントが2V/60mAで鉛電池の電圧がベースとなっています(A電池)。スペックシートにはプレート電圧が180Vと90Vのデータが載ってますが当時135VのB電池が使用できたためです。

球の性格はUZ-6C6系のシャープカットオフの検波増幅用で、あの馬鹿みたいに高価な310Aもお仲間です。三結にして電池式アンプで使うと面白いかもしれません。

特性表を見ているとプレートとスクリーングリッド(以下SG)の供給電圧が50V以下でも良さそうなので9Vの006Pを数個直列にしたB電池で働かせて見ることとしました。

再生式ラジオ回路のあらまし

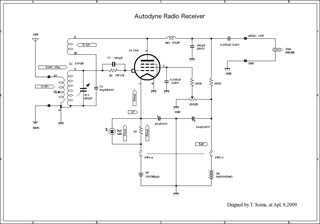

回路構成は中波のラジオ放送が受信できる再生式0-V-0です。以後簡単に回路の説明をおこないますが詳しくはこちらの解説をご覧下さい。また回路図を別ウインドウで開いて説明を見た方が良いかもしれません。

本機の回路について

-

アウトライン

回路は五極管を使用したグリッドリーク検波方式です。再生方式は同調コイルに加えた帰還巻き線にプレートから高周波信号を与えて正帰還させる方式です。入手難の豆コンを使わないこととしたため帰還量はSGの電圧を変化させて制御する方式としました。

音声出力は抵抗負荷のプレートからコンデンサで直流をカットして高感度のクリスタルイヤホーンで聞く方式で外付けのオーディオで聞くことも出来ます。音声出力は小さいのでボリュームを省略しました。

電源はフィラメント用のA電池が単一乾電池2本で3V、プレートとSG用のB電池は9Vの006P乾電池を6本直列にした54Vです。 -

検波管

1B4は電池式ラジオ用直熱5極ST管ですが電池ラジオ用MT管が安くて多く出回っていますのでその中の1S5や1U5などのシャープカットオフ管を使った方が良いと思います。これらは1B4と殆ど同じ回路定数で動作すると思われます。一般には6C6や6AU6などの交流式の方が良いでしょう。検波に6D6や6BA6などの高周波増幅専門の球を使うと再生がスムーズにかからないことがあります。 -

A電池について

A電池はフィラメントが2V/60mAなので単一電池を二個直列にしますが電圧が1V高いので抵抗でドロップさせるとタダメシを食わすことになるためパイロットを兼ねたLEDを入れて電源の切り忘れ防止としました。1S5などを使用する場合は単一電池一個で済みます。 -

B電池と動作点について

1B4のプレート特性を基に36Vから63Vぐらいの電源電圧で動作点を探ってみます。電池式ではプレート電流を少なくしたいのでプレート負荷抵抗を250KΩとしました。この値であれば45Vでも63Vでもゲインはほぼ同じです(36Vは今イチ)。

SGには250KΩB型可変抵抗から200KΩを通して接続しています。またSGには高周波をバイパスするコンデンサ(0.035/125V)を入れます。私のラジオではスペースの関係から006Pを6個直列にした54VをB電池としました。 -

同調回路について

ラジオの心臓部はコイルとバリコンです。私がハムだった関係で430PFの標準サイズの二連バリコンは手元にありましたが並四コイルは見つかりませんでした。そこで並四コイルは「巻き数が少し多いコイルなのだから適当なボビンにエナメル線を巻けば良いのだ」とバカボンの親父風の乗りで竹竿を輪切りにして作ることとしました。直径30mmのボビンに0.26mmの線を10mぐらい巻けば良かったのですが、ボビンの直径が細く巻線が太かっためインダクタンスが小さくなり430PFの容量では530KHzに届きません。

コイルを作り直すのも面倒なので2連バリコンの御利益を生かし150PFのコンデンサと直列にしてこれを並列に加えて容量アップし何とか530KHzに届くようにしました。この無精の結果低い周波数で同調回路のQが下がり感度差が出てしまいました。つい最近紙ボビンの並四コイルを入手したので竹コイルと交換予定のため回路図は並四コイル仕様となってます。 -

同調回路の構造について

回路図的にはこれで良いのですが受信機としてはこの部分の機械的な構造とアースポイントが重要です。バリコンはパネルやシャーシーにしっかり止めないとチューニングするとき支障が出ます。本機ではバリコンをパネルにネジ3本で止め、さらにシャーシーにも止めました。ダイヤルは180度のバーニアをバリコンのシャフトと直結しパネルに付けています。これで通信機的な外観と安定性が確保できました。同調回路の配線はコイルとバリコンを最短距離で配線し、グリッドと帰還の経路も出来るだけ短くする配置にすることでで失敗を回避できます。 -

アースポイントと配線方法

オーディオアンプでは一点アースなのですが、高周波では銀メッキ銅板のシャーシーなどを信号経路の共通母体として、アースが必要になったら最も近いところにアースを落とすことが原則です。このことは周波数が高くなるほど徹底しなければなりません。中波ラジオではアルミシャーシーにアースラグで落とせば十分ですが塗装を剥ぎ、止めネジがゆるまないようにスプリングワッシャなどを用います。鉄シャーシーなら直に半田付けした方が良いでしょう。

また、信号経路は最短距離優先で信号線の併走を出来るだけ避け静電誘導と電磁誘導を避けるように部品を配置します。したがって見た目優先でラグ板に部品を整理して長々と引き回して結束するのは電源経路を除いてタブーです。検波以後の音声増幅の経路は検波部の低周波共通電位をシャーシーに落とす一点アース方式とします。傍熱管のヒーター電流はシャーシーを流さないように一点アース系の配線にします。 -

球のシールドケース

再生検波や低周波増幅にトップグリッドの5極管を用いたときにはシールドケースをかぶせる必要があります。ケースにはキャップが必要でこれを装着しないとハムを拾ったり出力管からの飛びつきで発信したりします。私もキャップを紛失したので愛飲しているS社のJ生の空き缶を切りセロテープで貼ったキャップを使用してます。このキャップを外したとたんにハムを拾います。

ラジオを聞いてみた感想

このラジオで一番悩んだのは同調回路とダイアルの構造とAとBの電池の収容スペースです。これが決まれば部品が少ないのであっという間に完成します。私のシャーシーは15cm幅のアルミ板をL型に曲げただけです。アンテナと音声出力の端子がパネル面に付いています。普段は音声出力端子にクリスタルイヤホーンを接続して遊んでいます。ダイアルはまだ市販されている180度のバーニアが使いやすくて通信機的な見かけも良いものです。

ケース入りのA電池は重いのでシャーシーの奥に取り付けました。B電池は4本まとめてセロテープで巻いてバリコンの下に置き残りはA電池との隙間にテープで留めています。

使用したパーツは昭和中期のラジオに使われていたと思われるL型抵抗やマイカコンデンサー、チタコン、ペーパーコンデンサーなどでジャンク部品の消費を目的としてます。

新規に取り組む方は1/2Wぐらいの普通のカーボン抵抗と普通のシルバードマイカコンデンサとフィルムコンデンサーやケミコンの方が得体の知れない高価なビンテージ部品より良い結果が得られます。

4m電線のアンテナと洗濯機のアースの環境で受信した感じは、低周波の方で感度が下がっているため700KHz以下の当地のNHK第一放送や民放が何とか聞こえる程度ですが1,300KHz付近のNHK第二放送は十分な音量で聞こえます。夜間は900KHz以上の関東地方の民放が聞こえるようになります。ダイアル回りをがっちり作ったのでチューニングが楽なのはとっても良いことです。ここがペナペナだったりダイアルにバックラッシュや滑りがあると基本性能が良くても台無しになります。

再生が少しかかった状態の電波の強い放送の音はとても良く、出力を真空管アンプと大きめのスピーカーで聞くとAM放送の音もなかなかのもので、その昔、大きなコンソールラジオで放送を聞いている状況を想像できます。マグネチックスピーカーでノスタルジーに浸るのも良いのですがミリオネア気分の音でラジオを聞くのも良いものです。

単球再生式ラジオの外形

1B4 単球再生式ラジオ使用球

1B4 単球再生式ラジオの回路図

単球再生式ラジオのコイルなど

御託

最近のラジオ作りの傾向として、直熱三極管や低周波トランス、マグネチックスピーカーなどのビンテージ部品にこだわり肝心の回路がおろそかになっている傾向が見られるのは残念です。基本がしっかりした方のビンテージ回路の作例やレストア事例などの説明は力があります。

電池式真空管ラジオは電源部を作らなくて良いので真空管ラジオの入門用に適していると思います。このラジオは五極管による単球再生式ラジオで、並三/四ラジオに取り組もうと思っている方にお勧めしたいものです。部品を集めたなら電源部と検波の部分だけ作ればクリスタルイヤホンで放送が聞こえますので全回路を作る前に実験されると良いと思います。

検波部に201Aや12A、76などの3極管を用いた場合、動作点が不適当だったり帰還経路が5極管と同じままでは再生がかからなかったりゲルマ(ダイオード)ラジオより感度が悪かったりしてやる気をなくしますので、入門時にはUZ-6C6や6SJ7または6AU6などの五極管で体験されることをお勧めします。6D6や6SK7,6BA6などのバリミュー管は再生がスムースにかからない場合がありますが何とかなるでしょう。

三極管なら6ZDH3や6AV6、6BM8の片割れ、極めつけは光らなくなった6E5などのマジックアイ等々の高μ管が良い結果となります。

あとがき

私が始めてラジオに触った(親父から許可をもらって触らせてもらったが正しい)のが小学校低学年のころの「国民型」系の「並三」トランスレス再生式でした。その後「五球スーパー」に替わり同ラジオは私のおもちゃとして原型を留めない状態までいじられて最後は部品と化してラジオ少年の肥やしとなりました。

後にアマチュア無線を始めたときにはあの頃のラジオいじりの経験が大いに役に立ちました。今でもアンプの回路を配線するときにはラジオ式になってしまいソケット周りに部品が集中する傾向にあります。

単球ラジオの紹介なら簡単と思って取りかかりましたが意外に書くことが多くこんなに長くなってしまいました。ラジオってとても奥が深いです。