改造設計など

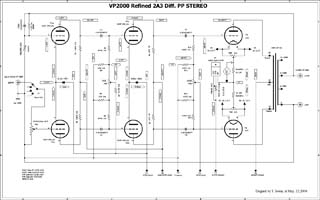

出力ステージ

出力ステージは2A3CをA級動作とし、出力7W RMS、プレート損失は最大定格(15W)以内、負荷はVP-2000搭載のOPTのインピーダンス5KΩ(両プレート間)、動作点はプレート電圧250V、プレート電流60mA×2、バイアス-45.5Vとしました(この値はVP-2000とほぼ同じです)。2A3差動アンプの電源はプレートに300Vを供給できたため、終段はグリッド電位を0Vとしてフィラメント電位を+45Vとする回路構成としましたがVP-2000は+B電源が250Vであるため同じ回路とすることができないので工夫が必要となりました。

差動アンプでは終段の共通カソードの電流(2A3は直熱管なので陰極はフィラメントですが、フィラメントを熱する電流と区別する意味であえてカソードと表記します)を定電流素子で制御しますが、素子自身が動作するための最低電圧が必要です。私の場合手持ちのLM317を用いるので、動作電圧は3Vから35Vとなりますが、発熱を考慮してできるだけ低くしたいものです。

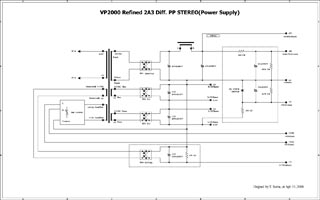

VP-2000の電源回りを確認すると、+250Vの+Bと4本の2A3にバイアスを与える-C電源があり、さらに、ドライバーのプリント基板にヒーター用として直流6.3V/3Aを供給する電源が二系統あり、他に、LEDパイロットランプを駆動するAC6.3V(1A程度)が一系統あることが解ります。

先ず目を付けたのがドライバーのヒーター電源を直列にして-12Vを供給することですが、ドライバー管を入れると0.2V近いリップルとなるのでやめました。次がLEDのAC6.3Vでこれをブリッジと3300uFを通すと240mA負荷で6Vを超える電圧となり、リップルは20mV以下でしたのでこれを使うこととしました。これによりLM317の動作電圧が6Vで損失は1W以下、2A3のフィラメント電位は0Vとしました。

以上から、終段のバイアスを-45Vとするためにはグリッド電位を-45Vとすれば良く、さらに、終段のバランサーも必要なので、バランス回路にバイアス電源から-51Vを供給することとしました。バイアス電源はVP-2000オリジナルの4系統中の2系統を使用し、バランサーには不要になった2個のポテンションメータを流用しました。4本の2A3のカソード電流を表示するオリジナルのメータ回路はグランドとの間の電圧を表示するもので、そのまま使用できないため切り替えスイッチの空き回路を利用して10Ωのカソード電流検出抵抗の両端を測るように変更してオリジナルと同じ操作で使用できるようにしました。

フィラメント系はオリジナルと同じAC点火で100Ωのハムバランサーもそのまま利用しましたが、カソード電流検出抵抗10Ωを含めた合成抵抗値が高すぎて電圧降下が影響し、ハムバランス調整をおこなうと直流バランスも崩れるため再度直流バランス調整が必要になりました。このため近々検出抵抗を5Ω以下、ハムバランサーを50Ω以下のものに交換する予定です。終段用-6V電源を追加するスペースはプリント基板の撤去跡に確保できました。

さらに、ドライバー回路のCRDに-5V以下の電源が必要ですが、終段用の-6Vは何らかの事故で高圧がかかる可能性があるので専用とし、ドライバーのヒーター用を直列にした-12V電源から抵抗と5Vの定電圧ダイオードを用いてこれを作ることとしました。以上は電源回路図中の点線で囲んだ部分です。

ドライバーステージ

バイアス-45Vの2A3をドライバーがフルスイングするためには90V p-p(約32V RMS)以上の出力振幅が要求されます。本アンプではVP-2000と同じ6SN7を用い、動作点は手持ちのCRD(E-562)の関係からプレート電流を2.8mA、プレート抵抗43KΩでプレート電圧が120V、バイアスを-4.3Vとしました。この状態で14.5倍(23.2db)のゲインとなり、電圧スイングも十分得られます。この段のバイアスは-5Vと接続したバランサー回路を通して-2Vのグリッド電位を与えます。この状態でカソード電圧が+2.3Vとなりバイアスは-4.3Vとなります。

電圧増幅ステージ

電圧増幅にはVP-2000と同じ6SL7を用い、動作点は手持ちのCRD(E-102)の関係からプレート電流を0.5mA、プレート抵抗240KΩでプレート電圧が121.6V、バイアス-1.6Vとしました。この状態で57倍(35.1db)のゲインとなります。この結果、電圧増幅とドライバーの二段のゲインは826.5倍(58.3db)となり少し高すぎるようです。なお、このステージはバランス調整を省略していますので出来るだけ両ユニットの特性が揃っている6SL7を選びたいところです。

電源などについて

本アンプの各部で必要な電源をまとめると、全体の+B1は250Vで260mA以上の電流容量。終段のカソード電流供給用-C1は-6.5V/240mA以上、ドライバー段の+B2は電圧241.6V/14mA、2A3のバイアス用アジャスタブル電源-C2は-52Vが左右2系統。ドライバーのCRD電源-C3は-5V/15mAとなりますが、以上を安定化する必要性はありません。

シャーシーの改造は6SL7と6SN7のためのUSソケットの取り付けはプリント基板のためのソケット穴が流用できたため、取り付け用のビス穴を新たあけただけです。その他の取り付け穴はプリント基板取り付け穴等が流用できました。

調整方法やその他のこと

定電流源を用いた差動回路の場合、バイアスは球の個性に見合った値に落ち着く性質を持っているので設計値から大きく外れない限りそのままで良く、概ねバランス調整だけで済みます。本アンプの場合、配線のチェック後、OPTのP1とP2の直流抵抗が大差ないことを確認した上で、NFBの経路を外した状態にし、各種調整用半固定抵抗を設計値に合わせ、LM317の定電流回路とCRDの電流が設計値に近くなっていること、6SN7と2A3のバイアス電圧が設計値となっていることをそれぞれチェックしてから全ての球をセットして火を入れて各部の電圧が設計値に近くなっていることを確かめます。

最初は4本の2A3のカソード電圧と電流が設計通りになるようにバイアスを調整します。カソード電流は両方の差が10mA以下となるようにバランスを調整します。次に6SN7の両方のプレート電圧差が50mV以内となるようにバランス調整します。ハムバランスはバランサーを中点にしておくと調整は不要のようですが、気になる場合は調整しますが直流バランスも若干崩れますので再調整が必要です。本アンプの場合、調整をおこなった後でバランサーの抵抗を測ったらほぼ中点でした(笑)。

最後に、十分にウオームアップして再度2A3と6SN7のバランス調整をおこないますが時間経過と共にずれますのでこれが落ち着くまで適時調整をおこないます。

NFB関係の調整は、ダミーロードを接続してSGから1KHzの正弦波を与えオシロスコープで入出力信号を観察しながら、ボリューム最大で出力が7WになるようにSGの出力を調整し電圧比を測定してアンプの裸のゲインを求めます。このアンプのドライバーの計算上のゲインは58.3dbなのでこれを基にNFB量を検討します。8Ω負荷で出力を7W RMSとすると、本アンプの裸のゲインはおおよそ40dbとなります。

我が家の0VUは300mV RMSですので、8Ωでの出力を7W RMSとするとアンプの仕上がり希望ゲインは28dbでNFBの量は約12dbとなります。最終的な調整は、裸のゲインが40dbほどであることが確かめられたならNFB経路を接続すると出力電圧が1/4近くに減衰することを確認し、出力が希望の値(入力300mVで7W)で左右が同じとなるようにNFB量調節半固定抵抗を調節して終了です。NFBの量が大きいので心配しましたが問題なく動いています。

まとめ

改造が終わったアンプは期待通りのすっきりとした音で満足しています。使用した球は使い込んでいるのでエージングは特に必要ないようです。差動アンプにバランス調整を設けている場合は、ペアチューブは必須ではありませんが出力管はペアで売られているので歓迎できます。しかしながら、ドライバーの双三極管は同じバルブ内でも特性が揃っていないものが多いのでバランサーは設けた方が良いと思います。

無帰還における三角波応答も素直で直線性は良いようです。NFBをかけた後の大まかな周波数特性の測定結果では、低域は10Hz付近までほぼフラットで高域は30KHz付近から減衰が始まるようです。10KHz矩形波に若干のリンギングを生じていましたので帰還抵抗に並列コンデンサを入れています。左右のクロストークはまだ測定していませんが殆ど気になりません。残留雑音は0.6mV以下となっているようです。

気になった点は、6SN7のステージが出力端子で20mV程度の100KHz付近の年老いた私の耳には聞こえない高周波のノイズを発生したことで、この対策としてCRD(E-562)に並列に500pFのマイカコンデンサを入れたら抑制できましたが原因は不明です。

|