展示のロング・ポスター

日本映画データベースを増補

| 製作 | ................ | 小角恒雄 |  |

|

| 監督 | ................ | 森崎東 | ||

| 助監督 | ................ | 堀内孝三 | ||

| 脚本 | ................ | 森崎東 山田洋次 | ||

| 原作 | ................ | 藤原審爾 | ||

| 撮影 | ................ | 吉川憲一 | ||

| 音楽 | ................ | 山本直純 | ||

| 美術 | ................ | 梅田千代夫 | ||

| 録音 | ................ | 小林英男 | ||

| 調音 | ................ | 松本隆司 | ||

| 照明 | ................ | 津吹正 | ||

| 編集 | ................ | 杉原よし | ||

| スチル | ................ | 赤井薄且 | ||

| 配役 | ||||

| 金沢 | ................ | 森繁久弥 | ||

| 竜子 | ................ | 中村メイコ | ||

| 笠子 | ................ | 倍賞美津子 | ||

| 星子 | ................ | 緑魔子 | ||

| 照夫 | ................ | 河原崎長一郎 | ||

| 村枝 | ................ | 園佳也子 | ||

| 時夫 | ................ | 山本紀彦 | ||

| 菊さん | ................ | 犬塚弘 | ||

| 徳田刑事 | ................ | 花沢徳衛 | ||

| 山部刑事 | ................ | 山本麟一 | ||

| 大学生 | ................ | 佐藤蛾次郎 | ||

| ケチ権 | ................ | 伴淳三郎 | ||

| 星子の兄一郎 | ................ | 名古屋章 | ||

| 田坂 | ................ | 立原博 | ||

| 鳥さん | ................ | 左卜全 | ||

| 棟梁 | ................ | 中村是好 | ||

| コスモスの女 | ................ | 笹原光子 | ||

| ▲2013年11月、オーディトリウム渋谷にて 展示のロング・ポスター |

||||

| −シリーズ− |

原作 『わが国おんな三割安』

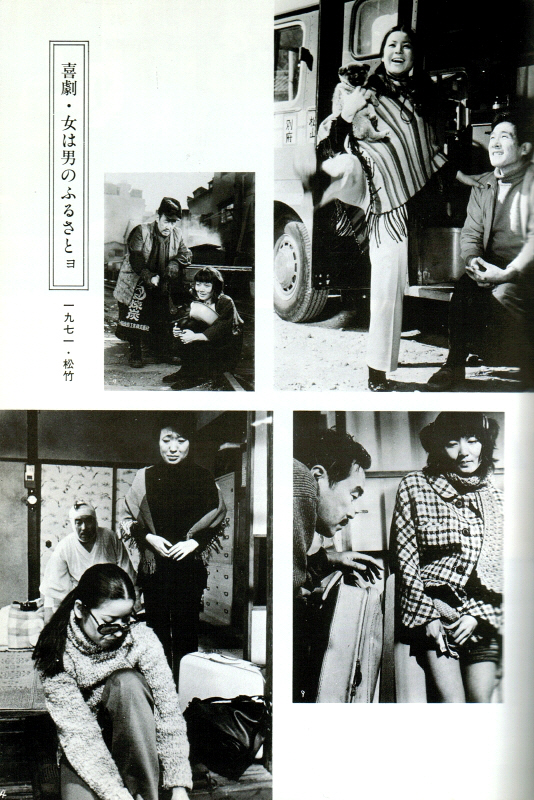

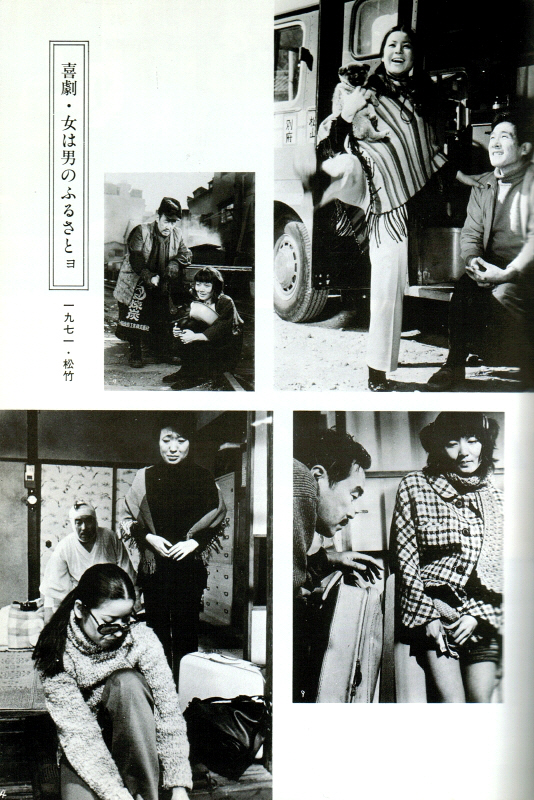

『喜劇 女は男のふるさとヨ』 略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より <新宿芸能社>というストリッパー斡旋業を営む金沢(森繁久弥)と竜子(中村メイ子)夫妻は、父さん母さんとよばれながら、踊り子たちと家族のように暮らしていた。ある日、旅に出ていたマタタビ笠子(倍賞美津子)が、お金もたまったし、そろそろ結婚したいと久し振りに帰ってきた。が、金沢夫婦の留守中、昔のヒモに強引に連れ去られてしまう。金沢が談判に行くが、イタメつけられて戻ってきた。腹にすえかねた竜子が人糞を流し込んで報復したが、笠子は再び旅に出る。 笠子の紹介だといってやってきたのが、泣いているような顔のなんとも田舎くさい星子(緑魔子)。それが踊りを教えているうちに、けっこういい線いくようになった。とはいえ、客の頼みを断れず、トイレでセックスしたり、道端で自殺しそうな青年を救おうとして、アオカンしたと警察に捕まったりして、その都度竜子は一喜一憂。 一方、笠子は旅先で彼女に心酔する青年・照夫(河原崎長一郎)に出会い、彼が作ってくれたキャンピング・カーで一緒に旅回りを続ける。運転はもちろん、三度の食事までひたすら尽くすだけで、絶対に手を出さない照夫。笠子は運転免許を取ったのを機会にいったんはクビにしたが、彼のこのうえない愛情と誠意に気づき、結婚しようと心に決める。 星子のボーイフレンドが求婚してきたが、金沢夫婦は冗談じゃないと取り合わない。だって、ケチ権(伴淳三郎)という金持ちだけど、七十三歳の爺さんじゃねえ。 「父さん母さん、うちの人よ」、笠子が照夫を伴って帰って来た。金沢夫婦と女たちでささやかな結婚祝いをしたその夜、二人は幸せな初夜を過ごしていると思っていたのに、突然笠子が金沢夫婦の寝床に飛び込んできて、訴えた。「照夫のやつ、女房子供がいたんだ!」。金沢の調停の効果も無く、笠子は三度旅に出た。 すなおでやさしい星子は、ケチ権のプロポーズを受け入れて、みんなをビックリさせる。例によって金沢夫婦と女たちだけの小さな披露宴が開かれた。そこへ突如星子の親族が大挙なだれこんできて、たちまち部屋は満員。「笠子ねえさんに来てほしかった」とつぶやく星子。 笠子はその日も明るく団体旅行の爺さん婆さんたちを乗せてキャンピングカーの旅を続けていた。 「またたび笠子」「あおかん星子」(『わが国おんな三割安』所収)を原作とする。(池田) |

森崎 東 私の次回作 わが国おんな三割安 (キネマ旬報1971年3月下旬545号)  トイレの中で客とオマンコしてるところを見つかってクビになった料亭の女中が、大学受験におっこって自殺しようとしている少年を助けようと寒空の下でアオカンをしてケイサツにフンづかまるという藤原審爾氏作「わが国おんな三剖安」なる次回作を準備中ですが、何となく、フン切りがつかず、トイレの中でうなだれたりしていまず。主たる忠考場であるべきトイレでの脱プン感が最近快適でないのも原因の一ッですが、それというのも最近帝国ボテルの大広問をブチ抜いて、全国の建設業者数百を招ぎ、喜劇芸能人数十人

をはべらぜた某新興企業の数干万円大貨会に出帖した人からこんな話を聞いたからです。 トイレの中で客とオマンコしてるところを見つかってクビになった料亭の女中が、大学受験におっこって自殺しようとしている少年を助けようと寒空の下でアオカンをしてケイサツにフンづかまるという藤原審爾氏作「わが国おんな三剖安」なる次回作を準備中ですが、何となく、フン切りがつかず、トイレの中でうなだれたりしていまず。主たる忠考場であるべきトイレでの脱プン感が最近快適でないのも原因の一ッですが、それというのも最近帝国ボテルの大広問をブチ抜いて、全国の建設業者数百を招ぎ、喜劇芸能人数十人

をはべらぜた某新興企業の数干万円大貨会に出帖した人からこんな話を聞いたからです。この企業の突然の大躍進のヒミツは、古新聞と工場廃品をまぜ合わせてナントカボードなる下壁建材を発明したからであって、最近全国津々浦々で例のチリ鈍交喚車が一斉に「毎度おさわがせてすみません」と喚ぎ出したのもそのセイで、しかもその工場廃品というのが例の水俣チッソのヘドロだというのです。この話を聞いて以来、チリ紙交換のザラ紙でケツを拭きながら、私は何となくユーウツで、トイレの中でオマンコした少女についての思考がオロソカになるのをどうすることも出来ないのであります。 私はまた辰近、同じ水俣地方での昔話を、尊敬する上野英信氏の文で知った。 それはもう絶えて久しい漁村での風習だが、遭難した仮死の漁師を救けるのに、全く見も知らぬ漁婦たちが集って、焼酎をあおり、その火照った逞しい肌で、次々に死魚のよぅに冷えた漁夫の肌をあたため、幽明に去ろうとする魂を引止めるというのである。 単に、強い焚火よりも火照った人肌が蘇生術として適切であるという経験だけでなく、消えてゆく男の魂をこの世に引止めるのは女の力だけであるという悶えのような切ない信仰が、この哀切なまでに美しい知恵を生み出したのであろう。水俣病の老漁夫は、唇をわななかせながら上野英信氏にこう言ったという。「死んであの世へ、ゆらゆらと魂の帰ってゆく道ば、会社のやつどんがうっつぶしてしもうた…」 こごえ切った漂流漁夫をかき抱く女たち母たち、の熱い連帯の喜びと悲しみを自分のものとすること、その熱い速帯を信ずる以外に、今、私に信じられるものはない。そう上野英信氏は言い切っている。 トイレの中でオマンコした少女の悲しみ、寒空の下でアオカンした少女の連帯の冷さ、切なさ、温かさ、を自分のものとする以外に、水俣のドロドロと深い係わりをもつチリ紙で尻を拭くユーウツを消すすべは、今のところ私にもないのである。 「ここは地獄ばい、 地獄の底までつきあうや」 (水俣めぐり賽の河原和讃第一番) |

Aクラスの出会い 中村メイコ なんだか、全体に黒っぽくて、熊のような、ひどく不愛想な男性が一人、私の前にデンと陣取って、真近に私の顔をぐいっとにらんで、「それはつけまつげですね、眉は描いてあるんですね、全部とるとどうなります?」といった。 これが、森崎東という方と、私との出会いである。その、かなり不愛想で失礼なもののいい方も、全体に黒っぽくうす汚れた風釆のあがらぬ、体格も服装も、それらはみな、私が幼い頃からどこかで見慣れ……どこかでひどく親しんでいた、映画やさん、という雰囲気に満ち溢れていたからこそ、私は別に驚きも、失礼だな、とも思わなかったけれど、普通の女性だったら、かなりいやな出会いであったはずである。 なんとなく、出演する破目におちいった感じで、私は森崎作品の《女シリーズ》の撮影に入った。 「凝りやだなあ」「長えなあ」「早く帰りたいなあ」この三つが絶えず、この作品の撮影中、私の頭の中を往ったり釆たりしていた。けれど、撮影所というものの中に、二歳半からドップリつかって生きてきた私にとっては、それらの私的感情は、ごく内輪に私の心の中をよぎるだけで、「引き受けたんだから、しゃあないや」という感じで、辛棒づよく、撮影を撮りあげるしかなかった。またそのことに、私の神経も体も、ひどく慣れていた。 できあがった作品は、すてきだった。 もちろん、藤原審爾作品という原作の良さ、そして、森繁久弥さんを始めとする、緑魔子さんなどの、バツグンの演技陣、それらが相まって、ひとつの面白さ、良さを、かもし出していたことは事実だったけれど……。 難しいことはわからないが、私にとって映画というものは、なんといっても、監督が一人で作っているものだという気がしてならない。だから私は、森崎東という人を、「ふんふん、いい監督」。と、生意気にも、勝手に決めてしまった。 高峰秀子さんから、ちょうど十二、三年遅れて出発した私の映画生活は、この国がバカな戦争に入った影響を、まともにひっ被っている。映画という仕事に関してだけ、「あー、もう十年早く生まれてきたかった」と、いつも思うのである。 自分の素質、自分の実力、自分の風貌、これらを全く棚にあげさせていただいて、こんなことをいっているのだけれど、私は全く、映画においては、作品に恵まれなかったのではないだろうか。いや、むしろ、幼い頃恵まれ過ぎてしまったのだ。二歳半から、戦争が激しくなる、八、九歳迄の間に、私は、豊田四郎、山本嘉次郎、市川昆、成瀬巳喜男、などという、すぼらしい監督さんたちが作るすてきな作品に、出させていただいた。理屈ではなく、その作品の中で、そのつど、体で覚えた映画の魅力が、私を捕まえているので、どうしても、戦後の映画づくりに、私の体質はなじめなかった。むしろ、当時電気紙芝居といわれていた、テレビジョンというものの、あの緊張感の中に、心地よく、迷うことなく、私は突き進んて行ってしまったのだ。 半ば、映画というものを諦め、もっと率直にいうと、いや気がさしていた私が、久し振りに出演したのが、森崎さんの《女シリーズ》である。久し振りに、「映画を撮ってるな」という感じがした。 生意気ついでにいわせていただくと、どんなにその人が、私好みのいい男であろうと、どんなに親切にされようと、私はその人とやった仕事が、“Aクラス”でないと、ひどくケチをつけたくなる癖がある。だから、全く私好みでない、ハンサムでない森崎東という人との出会いを、私は自分勝手に、“Aクラスの出会い”と、名づけている。 (女優) 野原藍編集『にっぽんの喜劇映画 森崎東篇』(映画書房,1984年,p.155) |

コスモスをくわえた猿 緑 魔子 森椅さんが、まだ映画を撮っていらっしゃらなかった頃(脚本家の頃)、一度だけお目にかかったことがある。学生時代には全共闘活動をやってらしたのだろうか。浅黒い肌に、黒豹のようにキラキラ光る眼、粗野でいながら、一方怖いような雰囲気があってはだけた浴衣の胸が印象的だった。脚本を書いていらっしゃる途中のひと休みで、しどけなく横になって話していらっしゃる様子は、なぜか、いつか、京都の岩田山の道端で、コスモスの花を口にくわえて足を組み、腕枕でこちらを下から見上げていた、ニイチェのような猿に似ていた。黒目が、泣いた後のように濡れていて、なつかしい感じもした。傍らにいた監督さんに、私のことを「まつげが上にピンピンしているのが、シャーリー・マックレーンみたいだね」と、おっしゃった。彼はビリー・ワイルダーの『あなただけ今晩は』に登場する、“可愛いイルマ”が大好きだったのじゃないだろうか。 次にお逢いしたのは、それから何年かして、森崎さんが映画、『喜劇・女は男のふるさとョ』を、監督なさった時。私の役は、お星様の"星子"という名の、東北からの家出少女だった。森崎さんは、その役について「生まれた時からの貧しい生活がかもし出す、色々な条件によって、その顔は自然と泣き顔になっていて、他人を陰気にさせる顔にしたい」とおっしゃった。 メイク室につきっきりで、ああでもない、ごうでもないと、根気よく注文をつけながら最後に、全くひどい顔にされてしまった。つまり、左右目尻の皮ふをおもいっきり、下の方に引っぱって、バンドエイドで止めて、そこのところを髪の毛でかくしたのである。その上、映画の途中からは、お金が足りないので片方の目だけ整形手術を受けて、パッチリと、もう片方は下がり細目のままという、まるで『ノートルダムのせむし男』のような顔にさせられてしまった。しかも、そのみじめな顔に、便所で頭からザバーっと、バケツで水をかけて、すっとんきょうに悶えているのをスローモーションで撮るのである。普段でもコンプレックスの強い私は、すっかり情けなくなって、役を離れてもみじめだった。 しかし、できあがった映画を見ると、“星子”が、とても美しく思えたのである。生まれた時から、世の中の幸福からそっぽを向かれて育った人間、また、これからもそんな人生を送るであろう人間の、それでも持ってしまっているやさしさを、森崎さんは濡れた瞳の奥で、抱きしめているようであった。 森崎さんが、私という素材を通して、映画の中で、どういう人間を存在させたかったかを、その時理解した。 『生まれかわった為五郎』も『黒木太郎の愛と冒険』も、私は、とっても好きな映画である。どれも、森崎さんがそこに在る。 森崎東の存在する所と、私の存在する所はどこかで通底しているのかもしれない。『生まれかわった為五郎』での、しいたげられた人間が、テッテイ的にいじめられるシーンのことを思うとき、私には、なぜかそう、思えてしまう。 森崎さんの喜劇は、決してウエルメイドなエンタティンメントにはおちつかない。笑いは笑いにおさまらない。常に底には「何故?」という問いかけがあるように思う。 秘めたるブラックライトで、彼が人生をうつす時、その「何故?」は、ビこまでも、どこまでも、続いていくのである。 『黒木太郎の愛と冒険』の撮影のセツトの中で、「あたし、たばこを一本吸うと、しぼらく呼吸が苦しくなるのよ」といったら、あの太く静かな声で、「今日からたばこはやめなさい」といって、私のハイライトをとりあげた森崎さん。 私は、森崎さんと、森崎さんの映画が、好きだ。 (女優) 野原藍編集『にっぽんの喜劇映画 森崎東篇』(映画書房,1984年,p.177) |

森崎東監督研究 対談 森崎東 白井佳夫 劣等人間たちの連帯を描くことがおれのテーマだ! (キネマ旬報1971年6月上旬552号,pp.46-53) 現代に生きる悲しみを 白井 「喜劇・女は男のふるさとヨ」が一段落して、次の作品は何になりそうですか。 森崎 次は「女は男のふるさとヨ」の続編をやれ、という話があるんですが。前から実は、洋ちゃん(山田洋次監督)と一緒に本を書いた「吹けば飛ぶよな男だが」のとき以来、堺正章を使いたいと二人ともいっていたんです。それが、正章のスケジュールがあいたんですよ。急きょ一本撮れるということになった。それが「女は男のふるさとヨ」続編のために森繁久弥さんがあけてくれたスケジュールと、ちょうどかち合っているんです。どっちをやるか、という話になった。で、洋ちゃんに「女は男のふるさとヨ」の続編をやってもらって、ぼくは堺正章をやりたいという話を今、しているところなんです。 白井 堺正章というのは、おもしろいですね。どういうふうな題材でやるんですか。 森崎 正章で、「吹けば飛ぶよな男だが」の姉妹編みたいなのをやりたい。だが、非常に鋭い感覚の持ち主である、洋ちゃんの親友であるところの高羽哲夫キャメラマンが、いうんですよ。「森崎さんが堺正章で『吹けば飛ぶよな男だが』みたいな作品をやるのは、ちょっとむずかしい」と。堺正章というキャラクターは、人情を志向して任侠の世界におれは生きるんだ、みたいな人間には、とてもならんだろう。彼でやるんだったら、町っ子で、生活の根がなくて、どんなに酔っぱらっても自分の本心はなかなかいわない男。そういう、うっすらとしたさびしさを特っている奴だ。そういうところで観客に孤独感を共感させるよぅな男ならいい。しかし山田監督も森崎監督も、まず、あるあこがれの像をつくって、そういう人問が棲息することができない社会の欠落部分みたいなものを、ふと人々に気づかせるというドラマのつくり方をしている。したがって、あこがれ像をつくる分にはいいけれども。そういう複雑な町っ子のさびしさみたいなものには、手を出さないほうがいいだろう、というんですよ。 白井 なるほど、一理はありますね。 森崎 それで、ばくは反諭を試みたわけですよ。山田にしてもぼくにしても、あこがれの像をつくり出すことが、人々に社会のある欠落部分についてふと思い 至らせる万法だ、といぅふうには忠っていないんだ、と。作者自身が、ああいう人間になりたいなとか。ああいぅ人間がいたらな、そういう生活をうそでもいいからしたいなと、直接的なあこがれを語っているだけであって。実は堺正章のキャラクタ一と似たりよったりの、現代の中で、ほんとうの生活を失なったさびしさは、こっちにもあるんだ。その逆の表現が寅さんであるので、それは実は分身を描くようなもので、それをこそ実はつくらなければいけないのじゃないか、みたいなことをいったんですけどね。 白井 堺正章という人は、たしかに一種軽薄で悲しい現代的な空気を体現した俳優さんですね。 森崎 だから悲しい話にならないか、という気がするんですよ。 白井 そうすると、現代の東京に住んでいる人間の悲しみみたいなものが出るでしようね。そこまで出せたら、おもしろいと思うな。 森崎 額に汗して労働しているみたいな人問ではなくて、ちゃらちゃらしているみたいなやつの中の、だれにもいえない何か、悲しみみたいなものですね。 白井 東京人のロカリズムみたいなもの、それが出せるのじゃないですか。それができたら。 森崎 カメラマンがそういうので、ぼくは非常にビビっちゃって、やっぱりむずかしいかな、と思ったんだけれど。それじゃ、やろうかなあ。 白井 ちょうど山田洋次さんが「吹けば飛ぶよな男だが」で、なべおさみの、ブラウン管でおなじみの、ちょこまかした人間の悲しみみたいなものを、巧く使っていたけれども。そういうある一人のタレントに付随する何か、みたいなものに着目して、そこから一つの作品のテーマを出させるというのは、非常に大事じゃないですかね。ことにからー・ワイドの時代の映画のリアリズムというのは、ある人間がそこに存在することの何か、みたいなものが、非常に重要でしょう。監督が頭の中で設計図を作って、ある人物像を設定して、そのイメージを強引にある俳優に当てはめて役を作るという風なのは、もうあまり通用しないんじゃありませんか。 劣等感こそが武器 森崎 自分の中にある一つの世界があって、それを伝達するためにドラマの形をとって、それを完璧なドラマツルギーで、一点非の打ちどころのない形にして、完全に効果的に伝達するということができれば、そりゃそれにこしたことはないんですが、ぼくにはできないような気がするんですね。というのは、非常に私事になりますが、ぼくには兄貴がいましてね。学徒動員で学徒兵になって、終戦のときに自決して死んだやつですが。非常に優秀なやつで、開校以来の秀才だとうたわれていたんですよ。それにぼくは、常に比較されるわけですね、生まれてこの方。非常な劣等感というのが、いや応なくあるわけですよ。毎日その連続なわけで。おれは劣った人間だ、劣等生なんだと思ってきた。ですから、まず自分の世界を、権威を持つと同時に権威ある手法によって、人に伝達するということは、とてもできないし、そういうものに対する憎しみみたいなものがあるんですね。非常にいやな性格なんですが。ですから中国の革命が、優秀なる共産党員たちに対する非党員の暴動である、みたいなふうに聞かされると、非常にわが意を得たりというふうに思う。どんな社会になっても、そういう優秀なやつはいるわけですが、そいつらが作り上げているヒエラルキーは、がまんできないといいますか、反体制的とか、反権力的とかいうことでなくて、てめえが劣っているから、それをおれが一番知っているから、逃げることができないことだから、そのことを認めたくない。あるすぐれた連中が、あるヒエラルキーを持つということが、非常にしゃくである、といいますか。そういうふうに育っちゃったんですね。 白井 それは非常に正しい認識だ、という実感がしますね。同じ劣った人間の一人として(笑)。われわれ昭和一ケタ近辺の太平洋戦争中に育ち、そして、戦後に世の中を見始めた人間は、みんなある意味で持っているのじゃないですか、そういうものを。というより、むしろわれわれのものの考え方というのは、そういうことの居直りを根本点にして成立しているような気がする。だから、映画に即していうなら、こういうことだと思う。戦争を描いた映画は戦後、いっぱいできましたね。ぼくはいつも疑問に思ってそれを見てきたわけです。ある青白い目覚めたインテリがいて、憲兵にいじめられて、特高にいじめられて、それでも彼は民主主義の時代がくることを信じて、戦争中それにたえて偉大に生きた、みたいな話。ぼくはそういうのを見て、腹が立つわけです。何をいっていやがるんだ、そんなやつは一万人に一人いたかいないかだ。ぼくのまわりの九十九パーセントの人間は、大日本帝国万歳、天皇陛下はえらい、神国は勝つんだと思っていた。九十九パーセントの国民がそう思って戦って、太平洋戦争が大敗北したということのほうが、一人の青白きインテリの悲劇より、よほどものすごい悲劇だ。そういうことを描いてくれた戦争映画が出るまでは、ほんとうの日本の戦争映画は出てこない、と思っている。劣った一般的日本人を主人公にした戦争映画は。 森崎 ですから、どうしても発想がそこに行く。しいたげられたものを描くだの、底辺にうごめく人たちを描くということじゃなくて。実はてめえになぞらえた人間を描いてるわけです。それもなかなか気づかなかったですね。助監督時代は、おれにも才能があるのかもしれないみたいなことを思ってた。あいつもおれと同じように才能がないくせに、監督になっていやがる、という憤懣みたいなものでしか、ささえられていなかったですね。しかし、この間「映画評論」で押川義行さんの文章を偶然読んだんですが。「森崎監督は尊大さを誇示している」と書いておられる。だが、ぼくは尊大どころでない。非常に自分の才能のなさ、劣等感というものに苦しみどおしだったわけです。苦しむといっても、深刻に苦しんだわけじゃないですが、いいかげんな苦しみで。でも一方、尊大だというボキャブラリーを使っておっしゃっていることが、ぼくは非常に当たっているところもあるのじゃないかという気もするんです。劣等感の裏返しなわけですよ。はっきりいえば。ぼくの友達に「お前は非常にティラ二ーで、ノイジーである」なんて英語でいわれて、びっくりしたことがあるんですが。確かにぼくは劣等感があるから、自分が劣っているのだということがあるから、それを認めることができなくて、居直らざるを得ない。それで友だちと酒を飲んだときに、自分の劣等感を隠すために、ティラニーで、かつノイジーになったりしたのじゃないか、と思うんですね。それがおそらく映画にも出るんじゃやないか、と思う。それ以外に出ようがないわけですから。だから非常に色濃くあるものはコンプレックスであって。それを居直った形で出しちゃって、それで見る人に見て同感してもらえるとしたら、非常にありがたいことだ、これほこの商売もまんざらじゃないと、わずかに自信を持った、ということなんですけれど。ですから、文部省が賞をくれるなんて、非常にふしぎで、みんながふしぎがる以上に、ぼくもふしぎなんですな。 白井 お互いに・劣等感に自信を持ち合いたい(笑)。 ギャラが安かった 森崎 そうすると、ほとんどが自分と同じような人間であるということは、ぼくにとっては救いなわけで。その救いの中で何かをいわせてもらいたいわけで、自分になぞらえて、劣ったやつの中の本音をいっちまって、自分月身がカタルシスを味わいたい。 白井 それだからまた、他人と連帯してカタルシスが出るわけであって。ひところまでの日本映画というのは、映像ソフィスティケーションのうまい人のエッセンス集みたいなところがあったわけですが。だけどそれは、ばくは黒白スタンダード時代が終わったときに完全にこわれた、という説なんです。巨匠といわれて、流麗な映像造型とモンタージュの効果とで、見事な感性のエッセンスを物語化してきた人たちが、みんなガタガタになっちゃったわけですね。スタンダード黒白から、ヵラー・ワイドにかわった時代に。それからは、もっとナマの生き方の問題とか、人間をどう見るか、おのれがどう生きていくか。そういうことが非常に重 要な画面を支える力になる時代がきた、というような気がするんですね。だからそれは黒沢、・木下映画の終えんと、今村昌平映画のバイタリティが力を得はじめてきた時代と、重なるのだろうという気がするんです。いま生きている人間たちは、見事に完結したイズムやイデエが、人間という存在の意味を完璧に解いてくれればくれるほど、もうそれはうそだということを知っている時代になってきている。だから、従来の規範をはみ出した部分で居直った人間が、結局一番強いみたいな、そういう形でしか連帯が成立しないのじゃないかという気がする。 森崎 ぼくら学生時代に酒を飲むと、黒沢、木下論争だったわけですよ。「日本の悲劇」なんかを、酒のさかなとして。だが結局、黒沢さんびいきのやつと、木下さんびいきのやつと別れて、かんかんがくがく、やるわけですが。自分が何かを語っているわけじゃないんですね。ある権威、認められたスペシャリストのエッセンスの表現というやつに仮託して、自分の中の小オーソリティを主張している。つまり、若い者にはみんなありますよね。自分を小オーソリティにしたいという意識。しかし、それになり得るやつはいいですね。ある程度すぐれていて。でも、劣っているやつは、それにすらなり得ない、ということがありますね。ボキャブラリーが不足していたり、あまり本を読まなかったりすることで。 白井 森崎さんを監督として一本立ちさせたチャンスは何だったのですか。 森崎 ぼくは助監督になって、監督になりたかったけれども、おそらく監督になれないだろうという非常な恐怖心みた いな、それにめんとつき合わすと、非常に悪酔いするような意識がありましたね。監督になど、とてもなれないというのは、おっしゃるように、優秀な映画というのはエッセンスの非常に洗練されたものの表明であって、非常ににごった、ドロドロきたないものの一ぱい入ったやつを出してはいけないのだ、ということがあるはずだという気がして。それは努力によってよりも、ある才能によって、最終的には支えられる種類のものだからと思った。けれど諸情勢が非常にきびしくなってきて。監督になれたのは、おそらくギャラが安いから(笑)。それだけとは思いませんが。しかし大まかにいって、ある権威が失墜しはじめたときに、幸運にもギャラが安かったといぅふうなことがある(笑)。まあ映画資本が、非常に疲弊してきた時期といぅことも、ぼくの場合には逆にしあわせに響いたのかもしれません。もちろん映画監督の権威が全くまるごと失墜した時期に監督になったといぅことで、ある権威の場にすわるという幸福感は全く味わえないわけですが。 「約束」の逆説映画 白井 処女作の「喜劇・女は度胸」というのは、あれは自分で選んだ題材ですか。 森崎 あれは、洋ちゃんが、あれとよく似た洋画を見たんですよ。シドニー・ルメットの「約束」。男が恋人をコール・ ガールじゃないかと凝う。深刻なラブ・ロマンス。 白井 オマー,シャリフとアヌーク・エーメのやつね。 森崎 あれをひっくり返して喜劇にできるのじゃないか、と。彼は非常にそういうふうにプロ意識の発達した男ですから。そう思った、というんですよ。あれは喜劇になるよ、と。そこのところの勘がすぐれているんですね。ぼくは実は、喜劇になるのかしらと思ったりしたんですが。たまたまその頃、会社が出したある企画が流れちゃったんですよ。で城戸社長に、首脳部が怒られたというんですね。「君たち、俳優が流れて企画が流れるというのは何てざまだ。喜劇なんて、本で見せるべきものであって、昔、喜劇タレントでない笠智衆なんかがやって、非常にすぐれた喜劇ができている。だから、ドラマ自体で喜劇をつくるという根性がなくちゃいかん。ついては森崎と山田に書かせてみろ」と。それで、ばくと彼とが呼ばれて「とにかくスターがいなくても、喜劇タレントがいなくても非常におかしい話ができるはずだ」というので、つくれといわれたわけです。それで二人とも困っちゃって、その場で断わるべきだったのじゃないかといいながら、帰ってきて、そこで彼が思い出したのが洋画の「約束」。しようがないから、ネタがあるものでつくるか、ということになってつくりはじめたんですが。 白井 それは実に面白い。 森崎 それでやり始めたんですが、なぜかぼくは肉親問題にしたいといい、そのことを骨子にしながら、話が兄弟の話になっていき、おやじの話になっていったり、変なおかみさんが出てきたり、肉づけをぼくがやったといいますか、そういうことだったですね。 白井 実はその話は、ぼくはずいぶん前に山田さんに聞いたんですが。そのときに思ったことというのは、一種の本家どりの精神といったらおかしいけれども。その面白さですね。「約束」というもとの映画はメロドラマとしては立派な作品だったけれども。実はあのドラマの行き方は違うのじゃないか。庶民の感覚で言うと、ああいう話というのは、こういうふうに居直って、あっちは泣かせたけれども、実は笑う話になるんじゃないか、というふうに持っていく。そういう視点の正当さみたいなものを、すごく感じたわけですよ。 森埼 とにかく「約束」は、恋人をコールガールじゃないかと男が疑いを持って、延々とアパートで待つ。それを非常に深刻に描いている話でしょう。それを見ていて、これはおかしいのじゃないか、と思い始めたというんですね。そういう、実際には深刻な事態を、洋ちゃんは笑いのほうから見るという、非常にすぐれた眼を持っていますね。 白井 もとの映画自体も、非常に面白いものでしたね。大メロドラマを、ルメットがイタリアにいって、ネオ・リアリズム的感覚で撮っていた。コールガールの仲介人の家というのは骨董屋で、その二階に変なおばさんがいて、それが女衒なんですが、その家の廊下を通ると、いつも近くのアパートで、誰かがイタリア・オペラのレコードをかけていて、アリアが卸こえるとか。そういう現実感の持たせ万というのが、すごくいい映画だった。だから、あれもいってみればアメリカのハリゥッド資木がくれたシノプシスを、ニューヨーク派の監督がイタリアに行って、ネオ・リアリズムのキャメラマンと組んで、イタリアの現実性にものすごく固執して撮った、といったおもしろさがあるんですよ。それをもう一回日本的にひっくり返したというのは、ぼくはものすごいおもしろい行き方だと思う。その次が。 森崎 「フーテンの寅」ですね。 白井 これがまさしく一種の木家どり映画ですね。「男はつらいよ」というのは前にあって、山田洋次さんがつくっているシリーズです。でも、この映画でわれわれが感動した部分というのは、実はそういうキャラクターとシチュエーションは借りてはいるけれども、森崎さんが自分なりに、これはソフィスティケーションにはしないぞと、もうちょっと居直った部分だった。寅さんというのは、実はもっといやなところがある人間じゃないのか、という眼。そうそううまく、ユーモラスに、お上品に、ヒューマニスティックには転がらないぞ、という部分が非常におもしろかったですね。あの作品は森崎さんがシナリオ・チームに加わっていない、ということ一つをとってみても、ある意味で、たいへん制約の多かった仕事だと思うし。また事実後半というのは、いつもの寅さんドラマのルーティンになっていってしまうのだけれども。寅さんが嫁さんの話になって「おれみたいなやつは、顔さえあれば、女であればいいんだよ」みたいなことをいっていたのが、だんだん話していくと、いろいろ注文が出てきて、おじちゃんとおばちゃんが、あきれ返るみたいな。あの辺がすごくおもしろかった。 劣等意識が連帯の輪に 森崎 ぼくの劣等意識には、女にもてないということがありまして(笑)。その反映として、卑俗な生業をしている寅さんが、結婚をしたいと思ったとき、どういう気がするだろうみたいな。それが非常に気持ちがわかるみたいな自分自身。そういうところによりかからないと作品を作っていけない、みたいなところがあります。すべてを劣等感のせいにしてはいけないのかもしれませんけれど。 白井 劣等感というのは、世の中に通用している諭理を疑ぅところから、始まっている。みんなこういぅふぅに人生はころがるものだ、と思って笑っているけれども、実はそうじゃないんじゃないのか、みたいなことから始まることの重要さのようなものがある。劣っていることの確かさ、とでもいうのか。 森崎 それはありますね。世俗的な公認されたモラルを疑ってみたい。疑うことが気持ちいい、みたいなことはあります。 白井 世の中のおおよその映画というのは、美男、美女が出てくる話が多い。ところが、世の中で、美女というのは一〇〇人のうち一人か二人いるかいないかでしょう。あとの九八人のほうが実は重要なわけですよね(笑)。その九八人の目が常にあることの手ごたえの確かさみたいなものがある、森崎さんの映画は。いまの世の中というのは、そういう形でしか真実がいえないのではないか、という気がするわけです。高邁な人民のための人民による人民の政治が、バランスよく高らかにいえる時代というのは終わった、という気がする。そうじゃない、人間というのはもっと意地汚くて。もっと助平で、もっと欲張りで、けちなものじゃないか。それを是認したうえでないと、ほんとうの連帯というのは出てこないのではないか、という。そういうことがすべてのものいいの前提にある時代ではないか、という気がするわけです。だから、森崎映画の武骨さに意地汚く、劣等感多きテーマ及び描写の方法への魅力というのはそれだ、という気がする。 森崎 兄貴の話にまた戻るんですけれども。これは余談ですが、兄貴は非常に優秀な、郷土の誇り高い、親にとっても名誉な県知事賞を受けたようなせがれだった。今度日記が出版されるので、ぜひ読んでいただきたいと思うんですが。 白井 お名前はなんというのですか。 森崎 森崎湊というんです。ぼくなんかよりも、もっと人間性の豊かなやつなんですけれども。あの時代だったからしかたがないのかもしれませんが、天皇に対するあこがれみたいなものが、最終的にあって、その論理で殉死するという形で、自分の青春を否定してしまった。これはあまりにもかっこよすぎる、と思ってしまうわけです。さっきの話とちょっと違いますけれども、たとえばぼくらは戦争中、東方遥拝(皇居の方に向かっての礼拝)しながら、「天皇陛下のお尻の穴には金の輪がはまっているんだそうだぞ」なんて言ってた。そんなことを思いながら東方遥拝をする。しかし、あの時代ではそれは大ぎな声ではいえない。でも、小さな声で、ささやかれている。そんなことを話題にすることでつながっている劣等生だけの連帯、というのがあった。秀才はそういうことはいわない。神ながらの道といっている。神ながらの道を読んでも、よくわからない。わからないからいけないことかもしれないけれども、ゲラゲラ笑って連帯しているみたいな。そのくせぼくは飛行兵を受けたりしたんですけれども。天皇陛下に殉じるために飛行兵になりたかったのでなくて、単純に飛行機に乗りたかったというだけのことでね。しかし、大きな声ではいえなかったそういうことを「いや、いうべきだ」という時代に戦後なってきて、「天皇をギロチンにかけろ」みたいな時代がきた。学生運動なんかを楽しいものだから始めたりして、卒業のときにちょうど六全協です。天皇が間違っていたのであって、スターリンは正しいのだ、という形の認識が、ある日、突然「スターリンは極悪非道の大悪人であったとフルシチョフがいった」みたいなことになった。それはアメリ力の宣伝でほなかろうか、みたいなことが、ほんとうらしいということで、価値が二度転換した。ソビエトでも、あとで聞くと、スターリンのことを庶民たちはあまりよくいっていなかったそうですがね。あのヒゲが出てきたんで、諸物価が高くなって往生する、みたいなこともいっていた、という話を聞いて、なるほどなと思った。そういう金の輪の、くそのうんち論みたいなことは、なかなか学者先生がたはいってくれない。だが映画はもともと、天皇陛下のおしりの穴を話題にするよぅな人たちが見るようなものであった。そうでない部分も、もちろんありましたけれども。そういう映画の持っている本然的な、よくいわれることですけれども、庶民芸術というものの本質が、まともに出やすくなったこともあるのでしょうが。そういうものを映画は許してくれるような気がする。テレビは許さないようなな気がする。だから、テレビでできないことが映画ではできるに違いないと思う。そこで映画を作る。テレビからはほんとうの芸術は生まれない、といってしまっても、あえてうそではないだろうというふうに思う。これはテレビから座敷がかからないぼくなんかのひがみでしかないのかもしれないけれども。でも、自分の劣等感をかき立てることでだけ、そんな甘ったれたことでやっていていいのかなあとういう気もします、一方では。 わだかまりとの闘い! 白井 天皇が絶対であった時代があり、スターリシが絶対であった時代があり、スターリンは絶対じゃないらしいという時代があり。そういう幾度かの肯定、否定、肯定、否定を経てくると、みんな懐疑的になる。インテリさんはそれから上はニヒリズムに逃げてしまって、世の申は頼りにならないもので、実にいやなところだみたいなことになって疎外感に閉じこもり、それがまたみごとに論理化されたり芸術作品化されたりしてしまうわけだけれど。庶民というのは、そうはいかないと思う。 森崎 魚つりに北欧まで逃げ出したりはできない。 白井 だから、意地きたなく生きていくよりしょうがないわけで。そういう意地きたなくいきていくことの論理は、ああ、おれはできない男だ、というふうにいつも思い悩んでいることの重要さにつながってくる、みたいなことがあるような気がする。何ていうと、森崎東がつくる映画はみんな傑作だということになってしまうけれども。実はそぅではないけれど。 森崎 ですからぼくは、あるとき、もとも七馬脚でしかないのですけれども、それをもろにあらわしそうな不安がいつもある。 白井 ばくの側で少しいわせてもらうならば、「喜劇・男は愛矯」といぅのは、ぼくはあまり好きではない。それとひっつけていうと、「喜劇・女は男のふるさとョ」も、ぼくは森崎作品としてはあまり好きなほうではない。その辺なんだな問題は。それが、本家どり映画を作ったときの森崎さんの生き生きした力の発揮と、意外とからまる部分があるのではないか、といぅ気がぼくはしている。森崎さんの居直りドラマが非常にストレートに、ある意味で森崎さんが思うままにやられたときというのは、意外とわれわれは、居直りのエッセンスの上ズミだけを見せられたような気がして、いやな気がする。 こんなにスースー進んでしまっていいのかい、という気がする。そうじやないんじゃないか。もう一クッションおいて思考の上でも、表現の技巧の上でも、もっとわだかまったり、みずから疑ったりすることを前提にしてもらわないと、存在感が強力に出ないのではないか、という気がするわけです。森崎さんが「高校さすらい派」試写のあとで、ぼくの顔を見れなかった、といってたと人伝てに聞いた。「これはあまりいい映画ではないので、本音をいわれるのがいやだったから逃げた」といったそうだけれど。ばくは 引逆なんだな、むしろ。 森崎 「高校さすらい派」というのは、とてもおれは現実の高校生を描くことはでぎない、と思いながら作った映画です。現実の高校生は、それ以上にはるかに進んでいるはずであって。問題も進化している、という思いがある。で、逆に、それではてめえなりの何かをもろにぶつけていくことしかできない。しかしそれでは、非常にだめなんじゃないか、エンド ・マークが出ないのではないか、と思いながら、わだかまって撮っていったものです。だから、すっきりしないで撮ったやつだから、ちゃんとしていないに違いない、というふうにぼくの中では思えた。でも、いまにして考えると、そういうわだかまりとの闘いがないと自分のものじゃないという気もしてきている。ぼくだけじゃなくて前田陽一君なんかにも聞いても「あとあとまでわだかまりが残らないものは、撮った気がしない」という言い方をしていましたけれども、そういうことは確かにあります。 白井 映画みたいな集団芸術のおもしろさというのは、会社が金を出して、プロデューサーが間に介在し、キャメラマンがいるし、シナリオライターがシナリオを書ぎ、それを統括して、監督は一体何をやるかというと、常に一クッションおいての闘いだ、という気がする。だから力を持つのだ、という気がぼくはたいへんしているわけです。集団創造芸術映画に対する素朴な信仰かもしれませんけれども。そこで初めて、いまの日本が動いている仕組み、いまの世界が動いている仕組みと映画がダブってくるのではなかろうか。一人の監督が全知全能で、天皇のごとぎ威力を持って、自分の好きな セットをつくり、自分の好きなライティングをし、自分の好きなキャスティングをして、自分の好きな映像空間をつくるということが完成した次元から、それはすでにうそになってしまうのではないか、という気がする。おれはもっと違うことをやりたいんだけれども、会社からこういう企画がおりてきた。こういう俳優さんが与えられた。本までこういう本が来てしまった。しかも、日数は二五日しかない。一体おれはその中で何をすべきかと悩み苦しみ、シナリオをいじくり、コンテをかき回し、キャメラマンを叱咤し、二日しかやれないロケを、こん身こめて苦労して撮る、ということのエネルギーみたいなものが、意外と観客をうつ要素となるのではないかと思う。映画の価値とは、そこに注ぎこまれたスタッフのエネルギーの量だ、という気がする。だから、「女は男のふるさとョ」についていえば、あまりにも抵抗がなさすぎることに、不満がある。シナリオを読んだときからぼくはそう思った。原作をうまくダイジェストしすぎているのではないか。森崎氏がほんとうにいいたいことを、あまりにうまく象徴的にいいすぎているのではないか、と。実際の映画を見ても、勘が正しかった、という気がした。どうしてこの映画は物語のクライマックスの峰だけを踏んで進行するのか。どうしてこの映画はクロース・アップとバストばかりで、ロングがないのか。どうしてこの映画は短時間の間に長い話をこんなにうまくポンボンと運べるのか。どうしてアオカン星子が受験生と寝るクライマックスがナレーションだけで処理されてしまわなげればならなかったのか。ちょっと違うのではないか、という疑いが絶えずぼくはあった。正直なところをいうと。 危機感がある 森椅 今度の作品が脚本の段階から、ウェルメイドになり過ぎていて、それだけである抵抗がどうしてもあったのは事実です。撮っていく途中で何か出てくるだろうと思いながら、抵抗感が抵抗感としてあるだけで、実際に進んでいくコンテというのは、シナリオをそのとおりなぞっていくという。単純にフイルムに定着していくという、そぅいう作業になってしまったわけですけれども。それが非常につらかった。会社の中で評判がいいという言い方を聞くたびに、ぼくは非常に複雑な気持ちになりました。だれかズバリというんじゃないか、と思っていた(笑)・ 白井 実にいい話ですよね。美学的なうまさというのは全くない写真で。そういう意味ではぼくは好きだし、人間のバイタリティみたいなものが大きな比重を占めるというのは実に正しいと思う。思うんだけれども、どうも、うまくいぎすぎるんだな。緑魔子も適役でいいし、中村メイコをああいう風に使ったのも非常におもしろいけれども。あの中の一つのエピソードだけで一つ映画ができるのではないか、という気がする。 森崎 確かにダイジエストにならざるを得なかったですね。そういう意味では、告白しますと、危機感を感じます。うまいベテランの俳優さんが出て、安心しておれることによりかかってしまぅみたいな。それが楽だ、ということはあります。ただ、撮り終えて空虚威しか残らない。そのことにぼくはどれだけこだわれるかというと、そこでまた劣等生になるわけですけれども。そうこだわれないんじゃないか。で、一つには、原作が非常にきちっとできているやつは手も足も出ない、といぅところはあります。 白井 しかし、ロングのない写真でしたな。ずいぶんロケしているのに、ロケしたところの風土感の重要さというものを捨象してしまって、原作から踏襲しているストーリーから抽象的に物語を抽出することで画面がつながっていく。「高校さすらい派」の主人公が少年鑑別所を出てから鳥取に行くまでの、日本の風土を大ロングにかまえて撮った、ああいうど根性のある画面でおれたちは森崎映画が好きなんだぜ、というところがある。もちろん、ばくほ逆説でいっているんですよ。もちろん、「女は男のふるさとョ」は日本で高く評価されると思う。ベスト10に入れるヒトも出るでしょう。評論家も支持し、会社の受けもいいだろうと思う。だけど、おれが処女作から愛してきた森崎東とはちょっと違うな、という気がする。いわせてもらうならば。 森崎 そろそろ森埼にも、興行収入ということをちゃんと勘定に入れたものを作らせなければいけない、ぼくは知らなかったのですが、あとで洋ちゃんに聞いたんですけれども、ということで、洋ちゃんが本に加わるし、原作は藤原さんのものでということで、それにまるごとぼくがスッポリ入ってしまった、ということはあります。ただ、あの作品を洋ちゃんが撮った場合には、もっと違ったキラッとしたものがあったと思う。たとえば星子の人間像がもっと光っていたと思う。 白井 あの話を一種の人情ドラマとしてのソフィスティケーションとして撮るという方法があったと思う。それをやると意外と感動した写真になったと思うけれども、そんな小器用な逃げができなかったところが、森崎東のいいところだと、私は思う。 森崎 思いもしないですよ。そういうふうに逃げようとは。 白井 ぼくは信じられない部分があるんだけれども。「高校さすらい派」を撮っているときは、ほんとうに森崎さんは、ああ、これはたいへんなことをやってしまった、だめだな、と思ってやったわけですか。 森崎 そりゃ、そうですよ。ぼくは学生運動を少しはやってきて、一日ですけれどもほうり込まれたりしたし。いまの学園紛争といぅのは、自分が映画をつくる以上に大問題なわけです、ぼくにとっては。そういう言い方はおかしいけれども、そのことに相わたる素材なわけでしょう。似て非なるものをつくってはいけないのだ、という強迫観念がある。もっと大上段にいえば、現実の五〇〇万高校生のかかえている問題を、ちゃんと的確につかまえなければいかんであろう。だけど、それほどの器ではない、ということは先刻承知で、ばくは高校生のスト問題にしてもよく知っているわけじゃないし、えらいことになったと思った。すごい反発を買うんじゃないかと思いました、高校生に。つまり現実にやっている人たちに。それはしようがないや、と思ったわけです。そういうものをつくりたければ高校生の身銭を切った銭でやれる人、小川紳介さんみたいな形でしかつくれないだろうと。熱望としては、ぼくはそぅいうものをつくりたい気が、現実問題としてそう考えているというのでなくて、ありますげれども。それが一番重要な映像作家の仕事だろうという考えが、ぼくは一方にあって。学園粉争ものに素材を借りて、自分のセンチメンタリズムをべッタリ出してしまっていいものか、という、うしろめたさみたいなものがありました。 白井 そういううしろめたさが、有効に作品の上に生きて力になるのが現代じゃないか、と思う。逆説でばかり買っているようで、いやだけれども。 森崎 それは逆説でなくて、正諭だと思う。けれども、ただ、実作者の立場からいうと、それでほ非常にうしろめたいものをつくればいいか、というと、もちろんそうはいかない。そんな甘いもんじゃない。 白井 もちろん、うしろめたい映画を投げてつくられては困るわけです。そこが大事なところで。これも何度もいうのでいやなんだけれども。宮島義勇というぼくが尊敬しているディレクター・オブ・フォトグラフィ一がいるわけです。彼がずいぷん前だけれども、日本映画の現状というのを、彼の友人がつくったという詩に託していった。それはこういう言い方なんです。「動けば傷つき、動かねば病む」それがいまの日本映画界だという。映像作家が何年も自分の意にそうものがないからといって、映画をつくらなければ、彼は病んでだめになってしまうだろう。さりとて、何かつくったら、必ず自己を曲げねばならぬ部分が出て傷つく。それならどうすりゃいいのか。少なくともこうは言える。いま日本映画で一番罪悪を犯している連中というのは、傷つかないで動いている連中だ、ということです。傷つかなければ動けないということを自覚して、それにあえて挑戦して、傷つきながら動いて、一寸でも一分でも、現場の闘いの中で何かよくしていけるのではないかと思ってやっている連中というのが、ほんとうの意味で日本映画を支えているのではないかという気がしている。だから、現場で思い悩み、しゅんじゅんし、ああ、おれはだめだと思い、なおかつ気をとりなおしてなお己れの仕事をしていくこと、というのは、すごく重要ではないかと思う。ということは、いまの日本の社会に生きて、何か仕事をしようと思う人間というのは、そういう方法論にのっとらなければ仕事ができないわけでしょう。そういうやり方の中での実効的な部分が、いくらかでも全体を押し上げているんだと思う。増村保造がぼくにあるとき言ったんです。「いま日本でいいことをしようと思ったら、ある程度悪くならなければできませんね」と。これは正しい認識だ、という気がする。 森崎 しかし、増村さんはいいものを作ったという一つの段階を踏まえて、悪いものを作ろうというところにいっていますから、はっきりしていると思う。対立物と自分との戦術的な対立関係というのがわかっていると思う。まあしかし、人のことをいっていてもしかたがないんで。なお思い悩みながら、劣等人間なりの後悔の多い映画を、自分なりに作っていくことになるんでしょうね。 |