● 深水,吉田らによる誘導場の検証

初期(1950-1960年代)の誘導場の存在について心理実験の多くは,電卓もない古い時代に行われたものである.

例えば,横瀬の光刺激閾法では,刺激図形の呈示は60W の電球やスリガラスを用いており,

明るさは光の電圧をテスターで換算しているなど1),

光源の均一性や明るさの測定精度などは現在よりかなり悪いことが想像される.したがって,工学的に応用

するにはより精密な精度での検証が必要と考えられる2).

1993年,深水,吉田らを中心とする拓殖大学のグループが,数学的解析に耐え得る充分な精度の心理実験結

果が得られるよう非常に精密な測定装置,環境を整え,横瀬と同じ光刺激閾法を極めて精密に行い,横瀬の

誘導場を検証した2).まず,深水,吉田らは,照度ムラが非常に少ない図形を提示する白色のスクリーンを用意した(400[lx] の照明に対し偏差1[lx] 以内).そして,小光点はパーソナルコンピュータの制御によ

り,任意の位置への極めて精密な移動(回転角度の最小値0.0072 度)と明るさの調整ができる.被験者は

マウスを操作するだけで小光点が消失する明るさを効率的に記録することが可能である.

|

この精密な装置を使った実験結果は,横瀬の実験結果とおおよそ一致することが示され,

横瀬の誘導場の再現性が確認された2).

ただし,詳細については横瀬の実験結果と異なる結果が得られている.まず,場

の存在領域が図形の比較的近傍に限定されており,横瀬のように図形からかなり離れた場所での場は確認で

きなかった.また,図形の近傍の場は図形を一巡するような閉曲線になっていなかった.

|

このような違いを更に詳しく調べるため,深水,吉田らは横瀬の実験をさらに追試した3).その結果,横

瀬の実験では場の強さは図形から100mm 程度離れて飽和するのに,深水,吉田らの実験ではわずか10mm

程度で飽和してしまうことがわかった.これは,閾値の測定方法が異なることによるものと考えられる.ま

た,光源の明るさが横瀬は60[lx] と暗いこと,深水,吉田らは両眼だが,横瀬は単眼のため閾値が低めに出

ていると考えられる.したがって,これは実験方法の違いによる閾値の測定範囲の違いであり,場は図形か

らかなり離れた場所まである程度広がっていると考えられる.

また,追試の結果,図形の近傍の場に関して,単に閉曲線にならないだけでなくクロスや尻切れなどの分

布があることがわかった.このような分布は,横瀬の実験などでは報告されておらず,深水,吉田らの精密

な測定で初めて示された分布である.ただし,これらの違いは,個人差,疲労などの実験誤差も考えられ

る.特に光刺激閾法は順次提示される小光点を判断させるため,各人の判断基準の変動,順序効果が影響し

ている可能性も高いと考えられる3).

|

● 外部散乱光の影響

光刺激閾法は小光点という光刺激図形を用いて行われる実験である.そのため,眼球内の散乱光の分布

によって,横瀬の場と同様の結果が得られる可能性が指摘されている4).横瀬は誘導場と外部散乱光とは

別な効果であることを主張している4).宗宮5),高橋6)は,誘導場の効果は確かに存在し,外部散乱光は小さいことを実験的に示している.一方,野澤はこのような疑問がある小光点を用いず,CRT 画面上に

図形と小点を提示して場を測定し,横瀬と同様な場を観測している7).以上から,誘導場は確かに存在し,

外部散乱光の効果と別の効果であると考えられる.

|

● 空間異方性

横瀬は暗黙のうちに誘導場が空間的に一様であるとしているが,誘導場の空間異方性を示唆する実験結果

が幾つか報告されている4).例えば野澤は,Aを逆さにすると,正立の時と,上下および左右の場の強さ

が異なる結果を得ている(注1)。また,深水,吉田らの精密な測定から,誘導場の分布は図形に対して非対称

の可能性が示されている3).一方,W.Köhler は正方形□を傾けて,◇にすると角のみかけが著しく異なる

と述べている8) が,野澤の誘導場の測定では角付近の場の強さについて有意差はないと報告している9).

なお,空間異方性という場合,暗黙の内に1つの図形の中心を基準に異方性を議論することが多いようで

あるが,このような仮定自体に問題があるとの指摘もある4).このように,空間異方性はまだ議論すべき

点が残されているが,空間異方性が認められる場の強さの違いはわずかであり,図形の場全体としてはほぼ

空間的に一様と見なしてよいと考えられる.

このように誘導場の分布は,図形近傍の分布の特異性や空間異方性などが報告されているが,基本的に横

瀬の実験結果通りと見て良いと考えられる.

注1: F. Nagaoka 測定 1970(未発表)

|

● 工藤らの誘導場測定 輪郭線,色,諧調の効果の検証

横瀬,深水らなど,従来の誘導場測定は,白背景におかれた黒い図形の場を測定していた。つまり,白黒2値の図形の場の効果を調べていた。

しかし,誘導場を感性評価など工学的に応用する場合,色,諧調のある図形も対象にしたい。

それには,色,諧調の図形の誘導場が,どのようになっているか,明らかにする必要がある。

2002年より,名古屋大学の工藤らが,色,諧調の図形の誘導場の分布に関する心理実験を行っている。

深水先生の装置は精密であるが,非常に大がかりである.

一方,場の測定をパソコンとCRTディスプレイでも,基本的に誘導場の測定が可能なことが示されている7)。

最近の液晶ディスプレイは,高精細で1ピクセルづつ,ムラなく表示できる.

そこで,工藤ら液晶ディスプレイで図形を表示して誘導場の実験が行われ好結果を得ている10)。

まず,図形の塗りつぶしの有無が誘導場に影響を与えるか検証された。

これまで,誘導場は図形の背景と境界線,つまり,輪郭線で決まると考えられてきた。

例えば,図形が黒く塗りつぶされている時も,塗りつぶされていない時も同じ場を形成することになる。

横瀬の実験では,図形の内部領域は場に作用しないとされているが1),それを裏付ける心理実験は報告されていない。

そこで,3つの誘導図形(●:塗りつぶし ○:輪郭の太さ 5pixel,2pixel)を用意し,図形の周りに小光点を表示,見えなくなる明るさを測定して,図形の内部領域が場に与える影響が検討された。

|

その結果,場は塗りつぶし図形が最も強く,続いて太い輪郭の図形の場が強くなっていることがわかった。他の被験者の例からも,誘導場は図形の内部(塗りつぶし,太い輪郭)の影響を受けることが示された10)。しかし,被験者によっては,図形の内部の影響が少ない場合も見られた。

また,図形内部の影響があるとしても,256階調で1,2段階程度である。

したがって,図形の場の強さは,従来通り,ほぼ図形の輪郭線で決まるが,文字線幅が異なる文字のレイアウトなどを精密に評価する場合,図形内部や輪郭線の太さも考慮しなければならないと言える。

|

続いて,図形がグレイスケール,色彩の場合,誘導場に影響を与えるか検証された11)。

前述の実験と同じ図形,方法で,赤,緑,青とこれらと同輝度のクレイスケールで実験を行った。

その結果,各色彩,グレイスケールでも,白黒2値と同様に誘導場の効果が認められた。

そして,色があると,図形が呈示されていないときの値自体が変化した。

これは,色彩の影響があることを示唆している。

しかし,色とグレイスケールの比較で有意な差は得られなかった。

このことから,図形の色彩も視覚の誘導場の効果に影響を与えているが,その影響は小さいと推測される。

更に,工藤らは,背景と図形の明るさと場の関係を調べている12)。

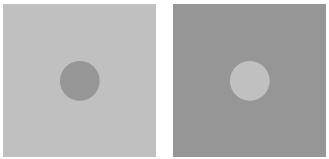

図1のように,ポジ型(図形外側が内側より明るい)とネガ型(図形内側が外側より明るい)場合に分けて,

誘導場の強さを調べた。その結果,図形のネガ/ポジ表示の違いが,誘導場に影響を与える可能性が示唆された。

|

図1 呈示指標(左:ポジ型 右:ネガ型) 12)

|

また,従来,「光閾値刺激法」を用いた誘導場の測定では,ほとんど極限法による上弁別閾のみが行われていた。

そのため,低輝度部分の誘導場の測定では,安定した結果を得ることができなかった。

そこで,下弁別閾の測定も行い,上弁別閾と比較した。

その結果,下弁別閾では,かなり低輝度部分でも誘導場の効果が確認できた。

以上から,誘導場は,図形のネガ/ポジ表示のような,背景との関係も考慮し,極限法による上下弁別閾の効果をより詳細に調査する必要があると考えられる12)。

また,誘導場の上下弁別閾の違いを,側抑制モデルで説明するアイデアも検討されている13)(注2)。

注2:深水らは,側抑制モデルで誘導場の分布を記述する計算モデルを提案している

(深水らのモデル参照)。

しかし,上下弁別閾の違いによる挙動は考慮されていない。

● 今後の誘導場追試について

近年の研究で,誘導場の分布は,横瀬のように図形輪郭で決まる単純なものではなく,図形内部,輪郭の太さ,色彩,諧調,背景との関係など,いろいろな要素が影響していることが徐々に明らかになってきた。そして,その影響を説明するモデルとして,側抑制モデルが検討されている。

このような追試,分析が進んだのは,高解像度液晶ディスプレイやパソコンの普及で,光閾値刺激法が特別な装置がなくても,精密な測定が可能になったおかげである。このような環境の元で,誘導場の詳しい測定が進むことが期待される。そして,その結果に基づき,精密な計算モデルが構築できれば,誘導場による感性評価などにおいて,非常に広範囲で実用的な応用が期待できる。

なお,視覚の誘導場の横瀬や本川の実験から理論,問題点,課題について,田中がまとめている14).これまで,2000年頃までにどのような実験が行われ,どんな理論が検討されていたか知るのに貴重な資料である.

|

参考文献

1) 横瀬善正著「形の心理学」

名古屋大学出版(1986)

2) 吉田登美男, 深水義之, 野田健一. 横瀬の場の理論の実験的検証. デザイン学研究, p. 61, 1993.

3) 深水義之, 吉田登美男, 伊藤明, 小谷津孝明. 横瀬の実験の再実験とその検討. デザイン学研究, Vol.

111, pp. 25-32, 1995

4) 野澤晨. 図形残効の研究における場の理論. 心理学評論, Vol. 9, pp. 68-97, 1965

5) 宗宮保. 光覚閾で測定される場について − (1) 理論的考察−. 心理学評論, pp. 163-174, 1965

6) 高橋澪子. 光覚閾が及ぼす近接光の影響 −横瀬のpotential 公式と眼球内散乱光の問題をめぐって−.

心理学評論, Vol. 14, No. 2, pp. 368-386, 1971

7) 野澤晨. 小点の消失閾による図形の場の強さの再検討. 日本認知科学会第12 回大会, Vol. PD.6, pp.202-203, 1995

8) W. ケーラー著, 相良守次訳. 心理学における力学説. 岩波書店, 1951

9) Sin Nozawa. The measurement of neighbouring field strength of a figure and the spatial anisotropy.

Abstract guide of XXth International Congress of Psychology, Vol. IP 2-4-2, p. 331, 1970

10) 工藤博章, 赤川奈緒, 長石道博, 大西昇:"図形の線幅が視覚の誘導場に及ぼす効果", 映像情報メディア学会誌, Vol. 57,No.11,pp.1551-1558, 2003

11) 工藤 博章,赤川 奈緒,松谷 元気,長石 道博,大西 昇:"視覚の誘導場理論の拡張 -輪郭線幅と色彩の効果-",電気関係学会東海支部連合大会 シンポジウム(視環境・視覚心理研究の多面性−連合大会における視環境・視覚心理研究− 2003

【名古屋大学 松谷さん測定例】

12) 安藤理恵,工藤博章,大西昇:"図形のネガ/ポジ表示による視覚の誘導場の効果 〜上下弁別閾の測定〜", 映像情報メディア学会誌, Vol. 61,No.4,pp.543-549 2007

または,安藤理恵,工藤博章,大西昇:"図形のネガ/ポジ表示による視覚の誘導場の分布と測定法の検討", 信学技報, ITS2005-56,IE2005-263, pp.53-58 2006

【抄録】

13) 工藤博章,安藤理恵,大西昇:"視覚の誘導場を形成する上下弁別閾に対する側抑制モデルによる検討", 電子情報通信学会総合大会講演論文集 2007年 基礎・境界, AS-10-1, pp.S-109-110, 2007

14) 田中 平八,幾何学的錯視現象と研究の枠組み(4) : 視覚の誘導場理論,秋田県立大学総合科学研究彙報 3, 80-97 (2002-03-20)

本ページの原典

長石道博: "視覚の誘導場によるパターン認知の研究", 豊橋技術科学大学 博士論文 乙第142号 (2000)

[学位論文]

|

Copyright 2019 [Michihiro Nagaishi]. All rights reserved.