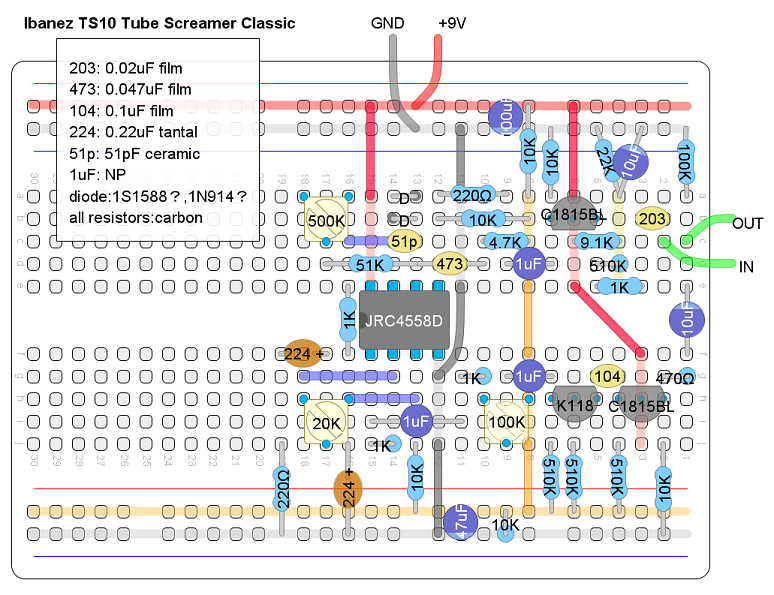

Ibanez TS10のブレットボードレイアウト

以前アップした「

Ibanez TS10の正しい回路図

」で、

動作確認のためにTS10の回路をブレッドボードで再現しました。

その時のレイアウトを公開します。参考まで。

入力バッファ、出力バッファを含んだレイアウトです。

入力バッファ、出力バッファまで含めないと、TS9,TS080との回路上の違いが無くなってしまいます。

さらには、電子スイッチにあたるjFETを通過させています。

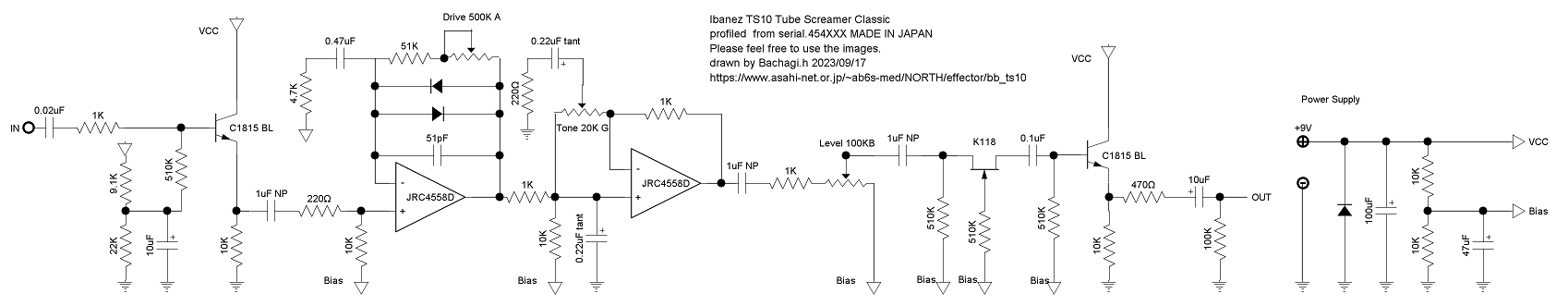

↓回路図

jFET(K118の所)は、スイッチとしては常にON状態固定となっていて、機能的には無意味です。

しかし、jFETは実際に音声信号が通過する箇所であり、何かサウンドに影響するやも知れぬ、

という探究的な意味合いで入れてあります。

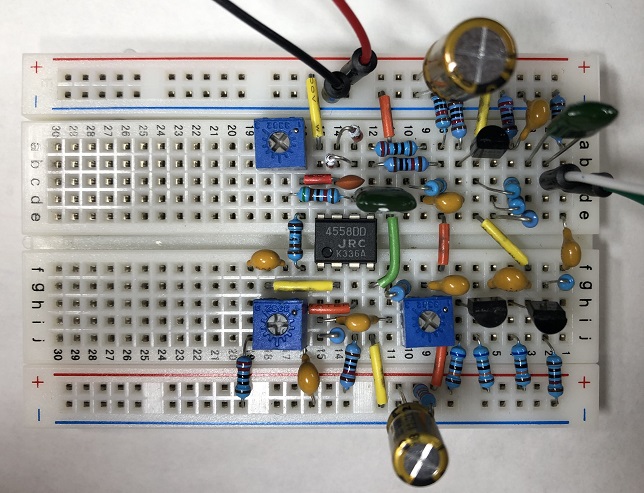

実際に構築してみるとこんな感じ

ピンアウトの配列が異なるトランジスタやjFETで代用する場合は、

足に合わせて接続するCやRの挿し位置を変える必要があります。

写真では、各所手持ちのパーツで間に合わせていますが、

基本TSという事もありますし、これで当然のように良い音が出てしまいます。

オペアンプやダイオードを挿し替えて、サウンドの違いを見るのも楽しいです。

コンデンサ容量誤差について

一点、TS系の回路では、トーン段の0.22uFに誤差があると、明るさの印象の違いが目立つようです。

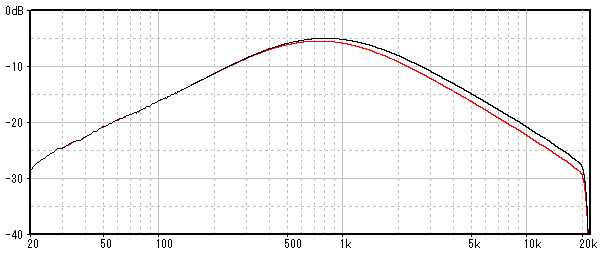

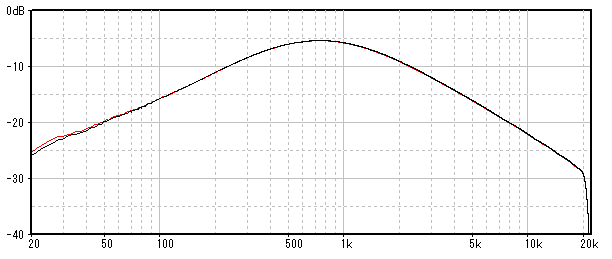

実物のTS10と聞き比べると、割と違いを感じたので、F特を調べてみました。

TONE20K可変抵抗に繋がっている0.22uFを、

手持ちのコンデンサ2種類でどれだけ周波数特性に差が出るか比較したものです

測定条件:Drive=0, Tone=5, Level=10

赤線:フィルムコンデンサ0.22uF(安物)

黒線:積層セラミックコンデンサ0.22uF(安物)

手持ちの2種類でこんなに差がありました。ここまで差があると音として違いが出てきます。

実物のTS102台(JAPANとTAIWAN)を測定してみましたが、上の赤黒の中間くらいの特性で、実物2台どうしは、ほぼぴったりでした。

タンタルの精度が効いてますかね。

0.22uFに、小さいコンデンサを並列で加算して、誤差を補正してF特を実物に合わせてみると、

それだけで出音がかなり似た感じになってきます。

もう1つ、TSはドライブ段から1KHzの抵抗を介して0.22uFでグランドに落としている箇所もあります。

ここは1KHzと0.22uFでLPFを形成するのですが、1KHzってわりと小さい選定で、

オペアンプ自体の出力インピーダンス分(50Ω前後)が、1KHzを加算してLPFのカットオフ周波数が決まるので、

使用するオペアンプによって差が出やすいかも知れません(測定した事は無いですが)。

また、1KHzというのはオペアンプの負荷抵抗としても低いと思うので、

この点でもオペアンプによる音の違いが出やすそうな気がします。

ちなみにBOSSのSD1は、この抵抗が10KΩになっているので、オペアンプ変更による上記の影響は少なそうです。

その他で、容量誤差が周波数特性に影響する箇所は、最初の0.02uFと帰還部の51pですが、

この部分はローエンド、ハイエンドの特性に影響するものの、パーツの誤差程度では聞き分け出来ない程度だと思います。

TS10はミッド寄りのサウンド?

TS10は、TS808やTS9に対して、よりミッドに寄ったサウンドと言われるようです。

しかし、回路的には特にミッドを強調しているような違いはありません。

TS10では入力部のCは0.02uFですが、TS808,TS9では0.027uFとなっています。

ローエンドのカットオフ周波数が違ってくるため、TS10の方がローがカットされる、という事になりますが、

それがいかほどの差になるか、というのは気になる所かと思います。

しかし、実際にはカットオフ周波数はどちらもだいぶ低いので、測定して比較すると、こんなちょっとの違いです。

このC(0.2uFまたは0.27uF)と510KでHPFを形成すると考えてシミュレーションしても、20Hzでも1dB未満の差にしかならないようです。

0.02uF,0.027uFの違いのシミュレーション

この程度の違いは、コンデンサや抵抗値の誤差や、測定系の誤差でも出てしまいそうです。

また、ギター自体のインピーダンス(数百Ω)を加味すると、低域さらには落ちづらくなります。

この事から、入力部コンデンサの定数の違いは、ほぼ無視出来る程度かな、と思っています。

また、TS10の特徴であるゲイン段入力部の220Ωを直結にしたり、入力バッファのバイアス源を+4.5Vに変更したりして見ましたが、

F特のカーブとしては、差はありませんでした。この部分はフィルターではないので、まあ当然ですが。

いったい何が世間でいわれる様なTS10のサウンドの印象をもたらすのでしょうかね。。

単に可変抵抗のカーブのずれとか、そんなものかもしれません。