ネットの回路図って、正しいの?

現代は天国です。

現代という未来には感謝しかない。

ネットが無い時代は、エフェクターを作りたくても、大塚明さんの著作など、ごく限られた情報が全てでした。

メーカー製品名ズバリ名指しの回路図なんてありません。

回路シミュレータなんて当然無い。計算するなら紙で手計算。

F特の測定や波形の観察なんて不可能。

ブレットボードなんて物も売っていません。

そんな旧石器時代にいて、電子回路を作ってしまうなどという人間は、ごく一部の特殊な術師か変人であったに違いありません。

現代ではネットを検索すると、あらゆる著名なペダルの回路を入手する事が出来ます。

誰かがわざわペダルを解析し、上手に回路図を書き上げ、公開してくれています。

それを自分は居ながらにして何の苦も無く入手出来てしまう。

ネットで入手できる回路図、本当に有難いです。

感謝しかないです。

自分が持っている Ibanez TS10も、Googleで「ibanez ts10 schematic」で検索すると回路図を入手する事が出来ます。

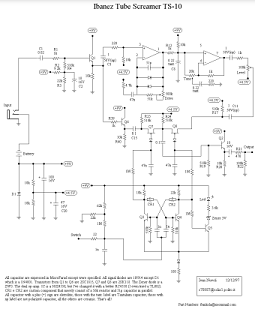

一番多く出てくるのが、

Schematic Heaven

のpdfを転載したと思われるこの回路図。

いや、このページが出元なのか、良く分からないのですが。

沢山出てくるので、もはやこれが通説といった感じです。

電子スイッチ部分まで含めた、全体の回路図になっています。

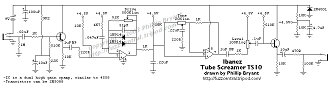

それ以外では、

Fuzz Central のこの回路図

が見つかりました。こちらはエフェクト部分を抜き出した分かりやすい回路図になっています。

ネットで入手できる回路図、大変有難いもので、感謝しかありません。

普段は何の疑いも持たず、鵜呑みに拝見させて頂いているわけですが、素朴な疑問として

ネットの回路図って、正しいの?

例え回路図に間違いがあっても、音が出てしまえば、指摘する人はいないはず。

なぜなら、回路図を見てクローンを作りたい人は、現物を持っていない。

逆に現物を持ってる人は、わざわざクローンを自作しないので回路図なんて見ない。

そもそも裏蓋空けて回路確認するなんて半端なく面倒です。

TS10はリイシューが発売されておらず、現物で回路を確認出来る人は少なそうです。

そこで、自分のTS10の回路を直接確認し、もし仮に回路図に違いがあったら情報共有する事にしました。

ネットの回路図の恩恵を受けるばかりでは、世の中への感謝が足りません。

結論、ネット回路図と実物TS10、違います。

調べた所、実物TS10と回路図、微妙に違うのですよ、何か所も。

そんなものかも、とは思っていましたが、どれも音は出てしまうケースなので、違っていても気が付かないです。

TS10実機の画像を交えて、通説版?回路図との違いを見ていきたいと思います。

併せて、リイシューが入手可能なTS808,TS9との違いにも触れていきたいと思います。

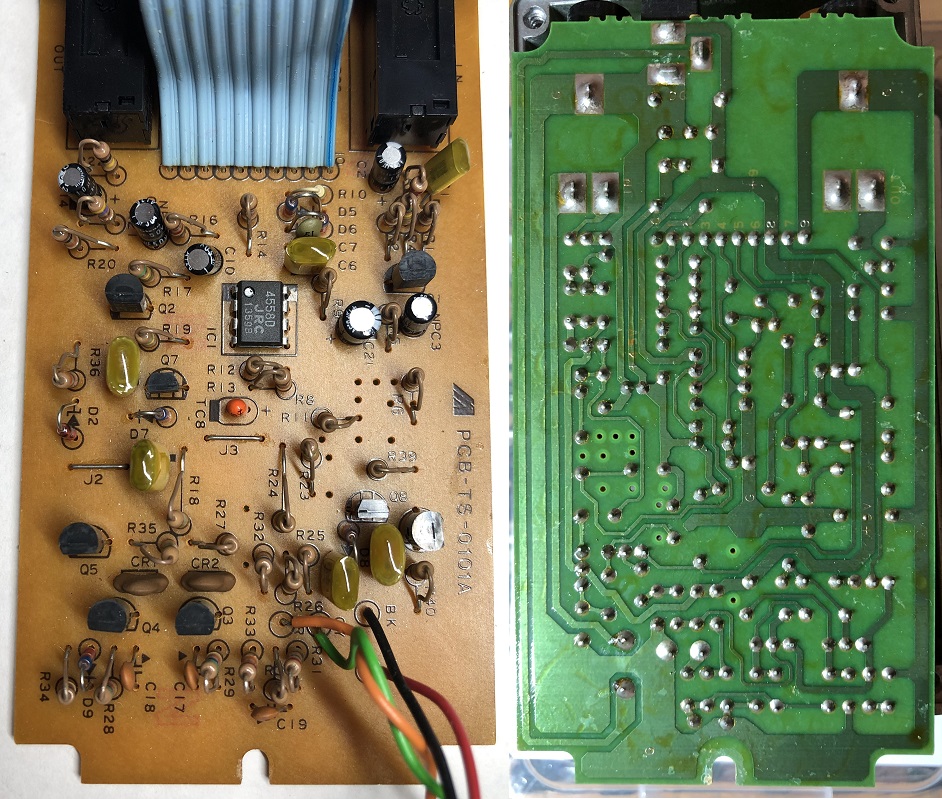

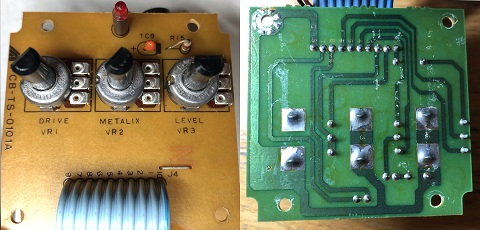

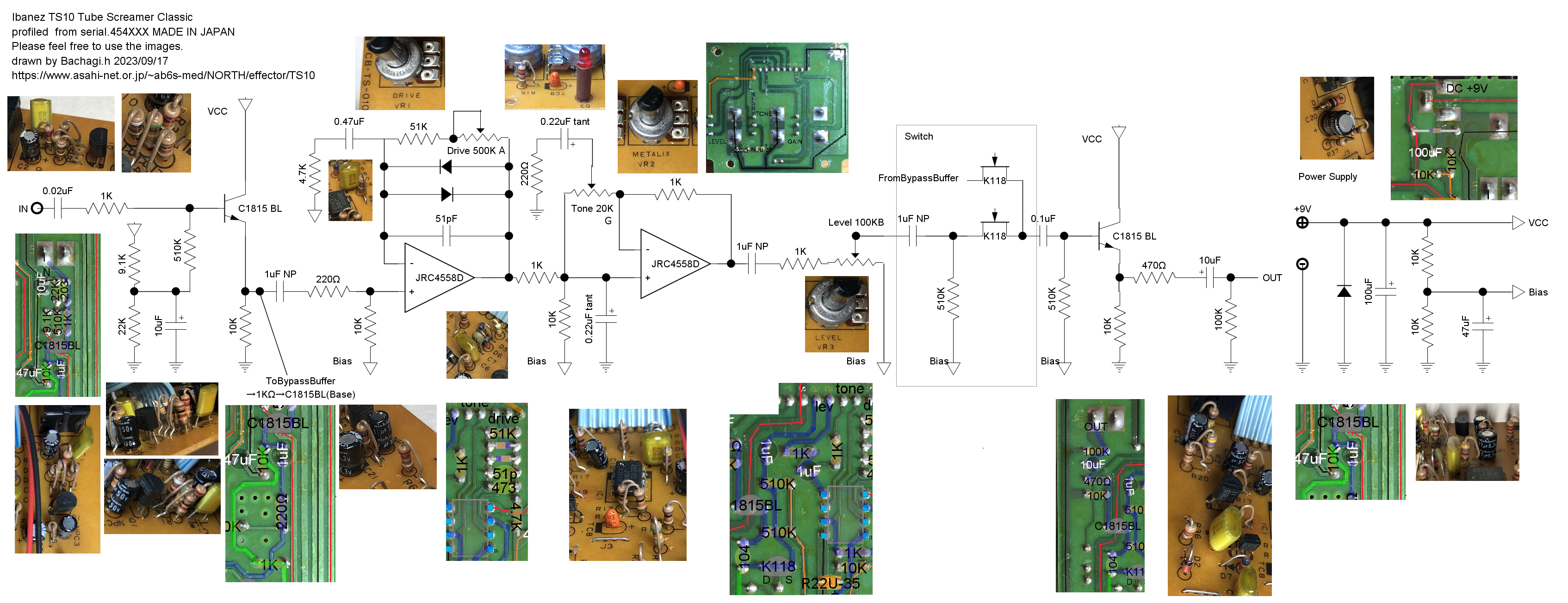

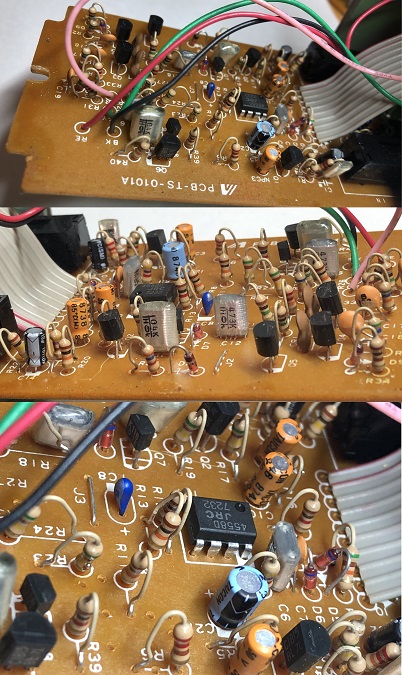

TS10メイン基板全体

メイン基板

基盤にMaxonのマークが見えますね。カッコいい。

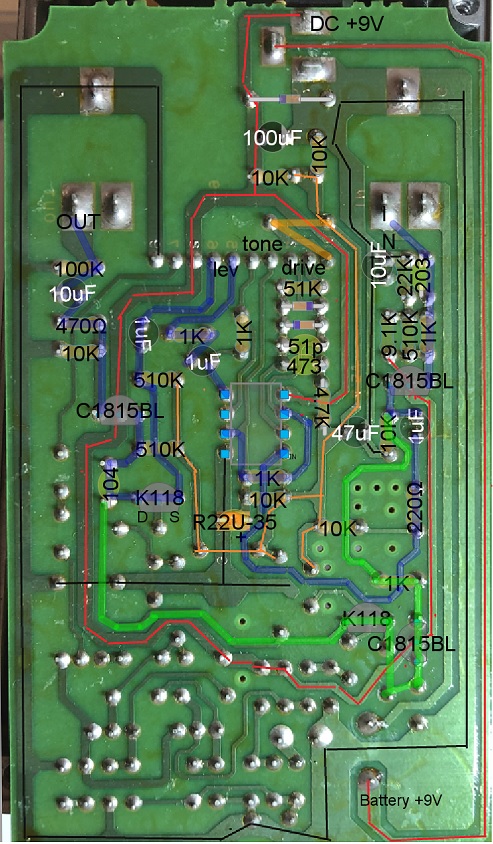

下はメイン基盤背面の画像を左右反転して、表面の側の部品を記入したものです。

電子スイッチ周りはご勘弁を..

RED:+9V

BLACK:Ground

ORANGE:Bias +4.5V

BLUE:Effect Signal

GREEN:Bypass Signal

ざっくりいうと、メイン基板の上端が電源部、

リボンケーブル部分(サブ基盤との接続)

中央にエフェクト部分

下側が電子スイッチ関連

音声信号の流れとしては、右から左へ、というレイアウトになっていました。

TS10サブ基盤全体

ボリュームとLED部分は、別の小さい基盤に直接装着されており、

メイン基板とリボンケーブルで接続されています。

中央のVR2の印字...METALIX?。ヘヴィメタルっぽいですね。

Stevie Ray VaughanやJohn Mayerが「このTONE、ちょっと上げちゃおうかな」

なんて言いながらつまんでいたであろうツマミは、

表向きは「TONE」ですが、実は「METALIX」だったのですね。

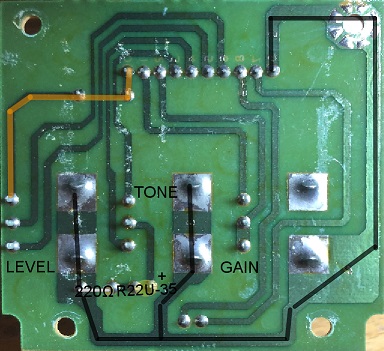

サブ基盤背面の画像を左右反転したもの

BLACK:Ground

ORANGE:Bias +4.5V

入力部

入力部の正しい回路図と確認画像です。

「エビデンス付き回路図」を思い立って写真を付けてみたのですが、

全部のパーツが上手く見える写真が撮れず、同じような画像が何枚もあって、くどいですね..。

Schematic HeavenやFuzz Centralの回路図ではどちらも、

9.1Kの箇所が9K2(9.2K)になっています。抵抗のカラーコードが白茶赤なので、実際には9.1Kのようです。

というか、9.2KなんてE系列としては存在しない気がするのですが、海外では一般的なのでしょうか。

TS808,TS9では、入力部のコンデンサは0.027uFとの事ですが、

TS10では0.02uFで少し小さい選定になっています。

ローエンドが若干低下しますが、カットオフ周波数は十分低く、TS9より50Hzが0.2dB程下がる程度です。ギターの帯域を考えるとほぼ差はなく、

そもそもバイパスとの共通部分ですので、音作りを意図した変更ではなさそうです。

TS808,TS9は、トランジスタにオペアンプと共通の+4.5Vのバイアスを印可していますが、

TS10では入力バッファ専用に電圧が異なる独立したバイアス回路を設けています。

プラス側9.1K、グランド側22Kの分圧となっています。同時期のPowerシリーズ(Ibanez XX-10)の他機種でも、トランジスタの入力バッファが同じ定数になっているようですので、共通化した設計のようです。

トランジスタはC1815 BLランクです。現在は生産完了品ですが、UTC(ユニソニック)製のセカンドソース品があるようです。

トランジスタのエミッタ出力部から、バイパス側とエフェクト側に分岐しています。

Schematic Heavenの回路図ではC1815の記載はありますが、ランクBLについては記載がありません。

Fuzz Centralの回路図では。C1815の記載は無く、2N5088が使える、との代替品の記載になっています。

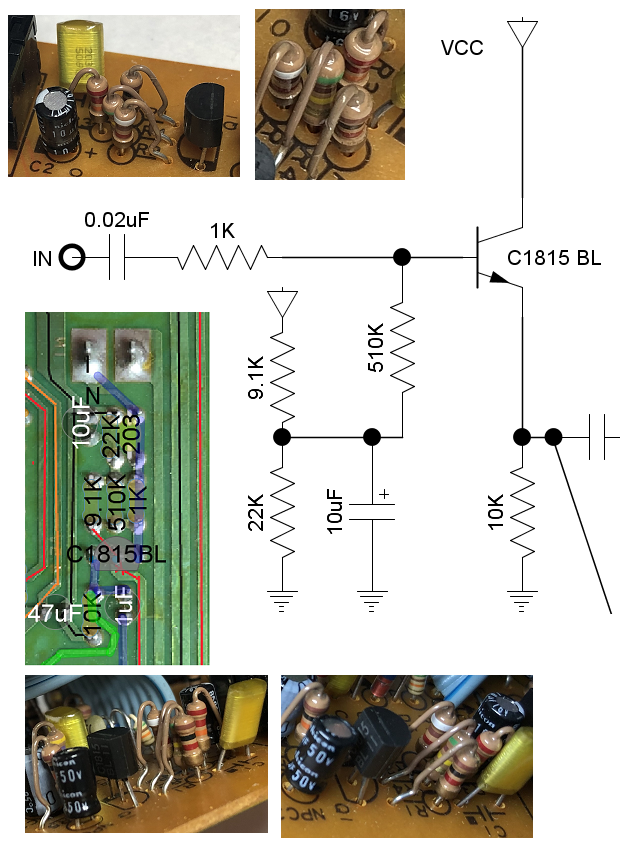

歪み段

バイパス側との分岐後、エフェクト側は歪み段になります。

カップリングコンデンサ 1uF NP(電解コンデンサの形をしているけど極性が無いもの)を経由して220Ωを通ります。

この220ΩはTS808,TS9には無く、なんのためのモノかは分かりません。

オペアンプによっては入力抵抗が推奨のものがあったりしますし、保護抵抗を設置する場合もありますが、

もしかしたら何かPower(10)シリーズの別機種との共通化のためにこうなっているのかもしれませんし、

バイパス側との絡みで何か対策しているのかもしれません。分からないですね。。

DRIVEの可変抵抗器ですが、目視で確認する限り、「500KΩA」と刻印されているように見えます。

Fuzz Centralの回路図では「500Klin」リニア、つまりBカーブと記載されています。

Schematic Heavenの回路図では単に「500k」となっていてこれもAカーブとは記載されていません。

帰還部分の回路の定数については、既存の回路図どおりでした。TS808,TS9と共通の回路です。

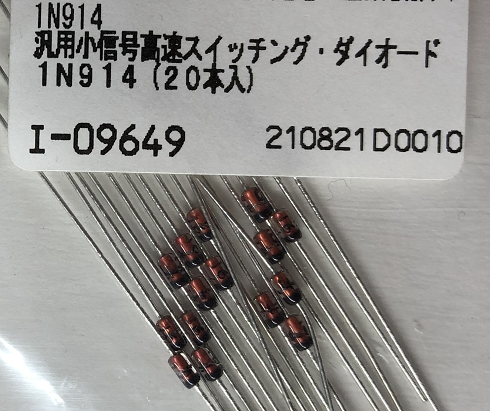

ただし、クリッピング用のダイオードについては、Schematic HeavenやFuzz Centralの回路図では

どちらも1N914となっているのですが、型番の表記は確認出来ませんでした。

例えば自分が2022年に秋月で購入した1N914は、マーカーが黒で着色されており、「91」と印字されています。

1N4148等の、よくある小さいガラスダイオードと同じ見た目です。

これに対して、TS10で使用されているダイオードは、マーカーが青で着色されています。

手持ちの台湾製のTS10も青いマーカーで、同じ物に見えます。

ネットで検索すると1S1588に似ています(1S1588は当時の定番ダイオードですが、こんな青マーカーだったかな?...)。

歪み方としても、現行の1N914とは何か違うような気がします。

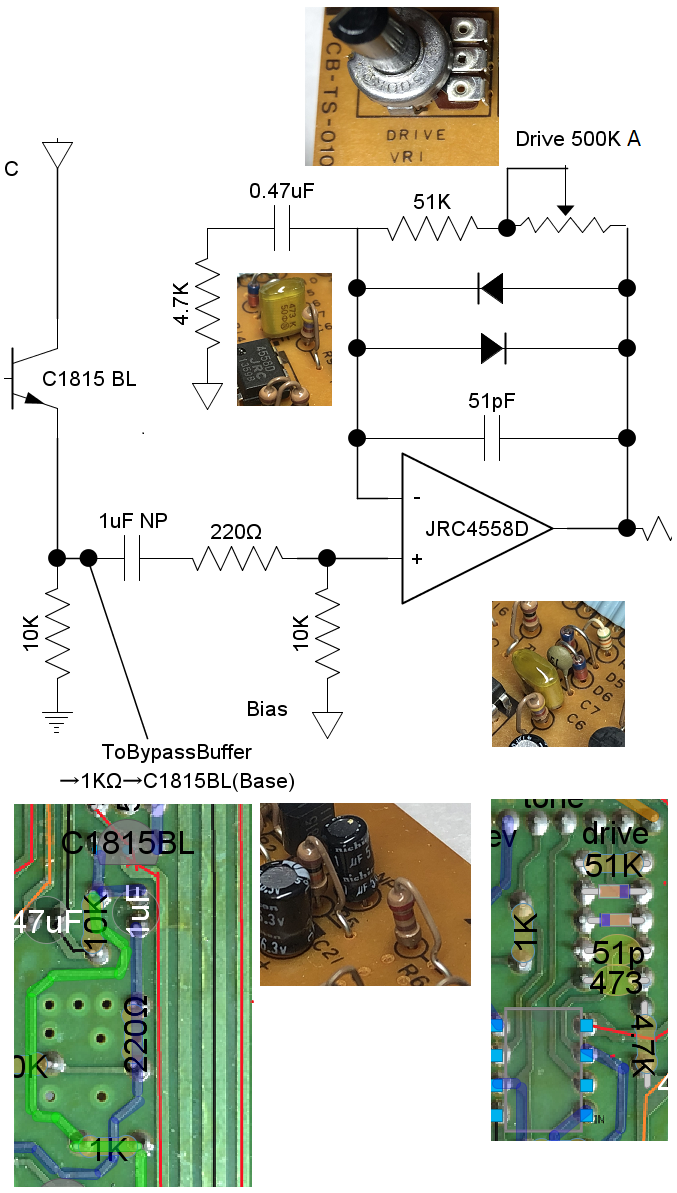

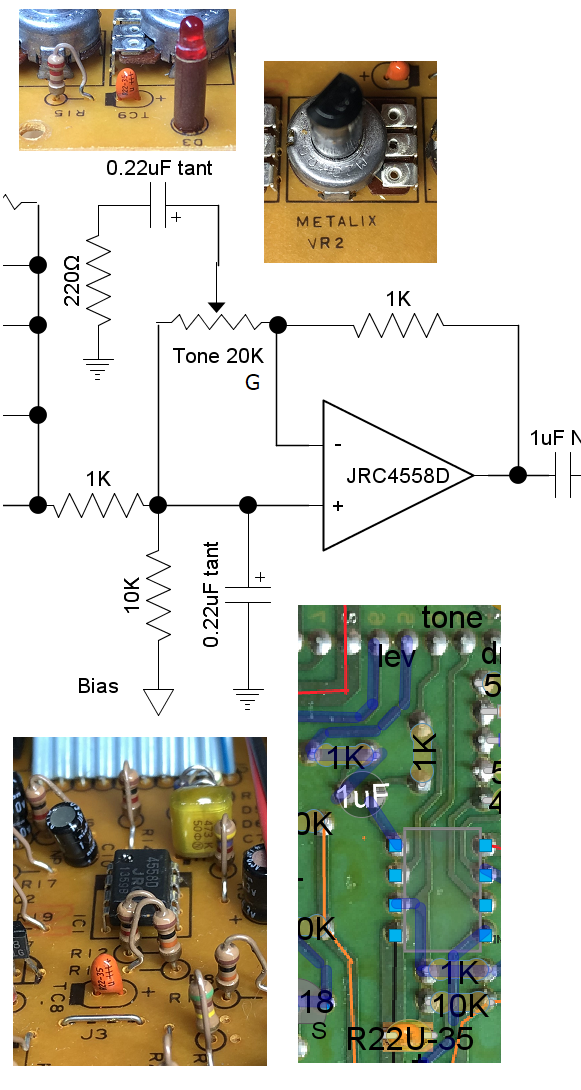

トーン段

オペアンプの±入力が可変抵抗でつながっているトーン回路です。

このトーン回路は、TS808,TS9と共通になっています。

TS808の2年後に発売されたBOSSのSD1も、定数は異なりますが、同じ方式のトーン回路が採用されています。

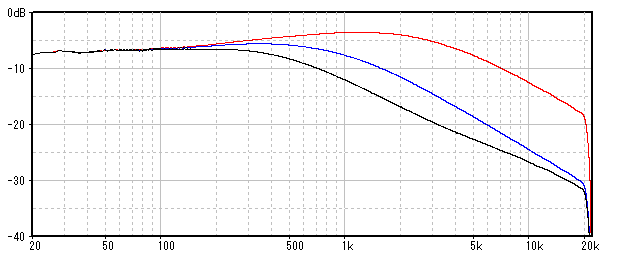

このトーン回路をブレッドボードで再現して、F特を実測してみると、単なるRCのLPFフィルタよりもQが高い、カットオフ周波数付近がややブーストされる特性になっています。

Schematic Heavenの回路図では、10KΩの抵抗が+9Vに接続されていますが、実物ではBias+4.5Vに繋がっています。

仮に+9Vにつなげても直流的にはどこにも流れる箇所は無く、バイアス電圧は変動しないためか、普通に音は出てしまいます。

さらにいうと、どこに繋がなくても、ゲイン段の出力自体がバイアスを基準に増幅されたものなので、やはり音は出ます。

しかし、

カップリングコンデンサで閉じられた回路領域がやや広く(ゲイン段帰還部の0.47uF~トーン段出力部の1uF NP)

何かの拍子でバイアスが変動してしまうと、元の+4.5Vに戻るまで時間がかかるので、

バイアス電圧を安定させるために設置されているものと思います。

2つの0.22uFのコンデンサは実機(日本製TS10)ではラグビーボールのような形のもので、

基盤にも極性「+」や「TC」と印字されているので、やはりタンタルかな、と思います。

R22-35のような感じの表記となっていて、容量が良く分かりません。実際試すと、22uFとか2.2uFではカットオフ周波数が低くてモコモコ、通説の通り、0.22uFで上のグラフのような丁度良い特性になります。

ちなみに、うちの台湾製のTS10では、コンデンサは青いものが使用されていました。製造時期によって違う物が使用されているようです。

Fuzz Centralの回路図では、このタンタル部分は、極性無しのコンデンサとして書かれています。フィルムコンデンサー等で代用してもフィルター特性上は同じです。

→ネットで画像を検索した所、TONE可変抵抗に接続される0.22uFがシルバーのフィルムコンデンサーのように見える画像がありました。個体によるのかも。

なお、片方のTONE可変抵抗に繋がっている0.22uFは、メインの基板上には見当たりません。

どこにあるかと探した所、ボリュームポット用のサブ基盤に配置されていました。

サブ基盤はネジやツマミ外さないと見れません。

TONEの可変抵抗20KΩ (実の名をVR2 METALIX)ですが、目視で確認すると「20KΩG」と刻印されているように見えます。

はて?G?。

世の中にはGカーブなる規格が存在するらしいです。

AやBならいっぱいみかけますね。たまにCといった所。それが、D,E,F一気に飛んでなんとGカーブ!。

Stevie Ray VaughanやJohn Mayerが「うーん、もうちょっとかなあ」

なんて言いながらつまんでいたであろうツマミは、

実はAでもBでもCでもなく、Gのツマミだったのですね。

たしかに、単なるBだと、TONEがある場所から突然効くような感じがするので、

実機のスムーズなTONEの効き方は、Gカーブによる物かもしれません。

Fuzz Centralの回路図では「20Klin」リニア、つまりBカーブと記載されています。

Schematic Heavenの回路図では単に「20k」となっていてこれもGカーブとは記載されていません。

もっとも、仮にGと書かれても困りますよね。普通に売ってないですし、そもそもGカーブなんて知らないので意味が分からないです。

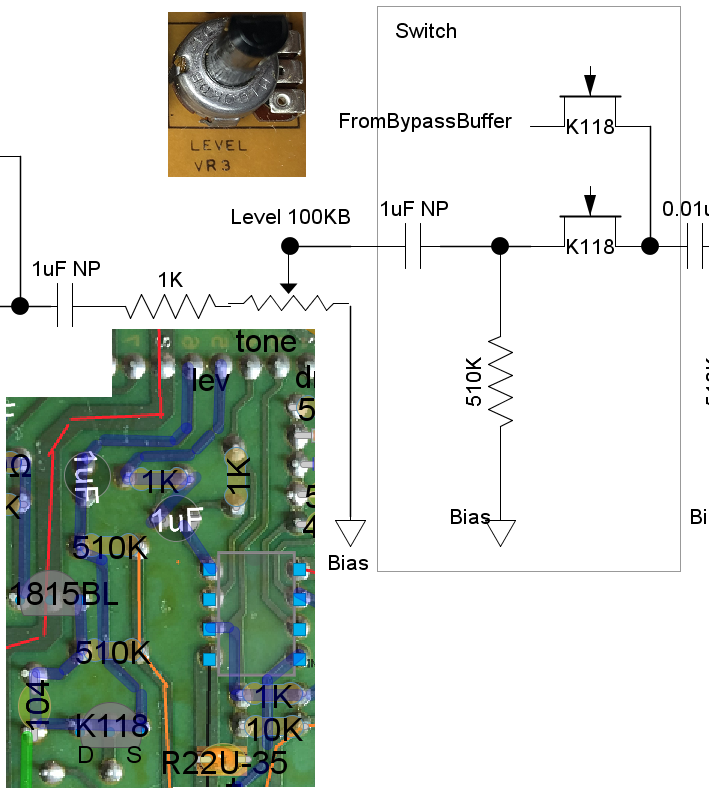

LEVEL~電子スイッチjFET

トーン回路を通過した信号は、1uF NPで一旦カップリングされてLEVEL の可変抵抗100KΩBに行きます。

その後、再度、1uF NPを経て、電子スイッチとして動作するjFET K118を通過します。

トーン回路部分も、LEVELボリュームも、jFET通過部も全て+4.5Vバイアス電位の信号となっていますが、1uF NPのカップリングコンデンサで2度仕切られています。

jFETを通過した箇所でバイパス側のラインと合流します。

今回の確認では、電子スイッチの配線までは見ていないのですが、

一応jFETは、音声信号が通過する部分なので記入しました。

ただし、ゲートに電圧をかけないと音は出ません

(試しに、+4.5Vバイアスから適当に抵抗つけてゲートに電圧をかけた所、音が出ました)。

jFET K118のランクについては、Y、GR、BLのような文字は書いておらず、確認出来ませんでした。

Schematic Heavenでは、電子スイッチを含めて全回路記載されていますが、フットペダルのSwitchの接点が1つしか記載されていません。これでは分からないですよね。。。

TS10メイン基板全体の写真にあるオレンジと緑色のケーブルがフットペダルのSwitchに繋がっていて、緑色の方はグランドに繋がっていました。

Fuzz Centralの回路図では、電子スイッチ部分はまるっと省略されています。

Fuzz Centralの回路図は、LEVELの可変抵抗に100Klog(Aカーブ)と記載されていますが、現物のボリュームには100KΩBと刻印されています。

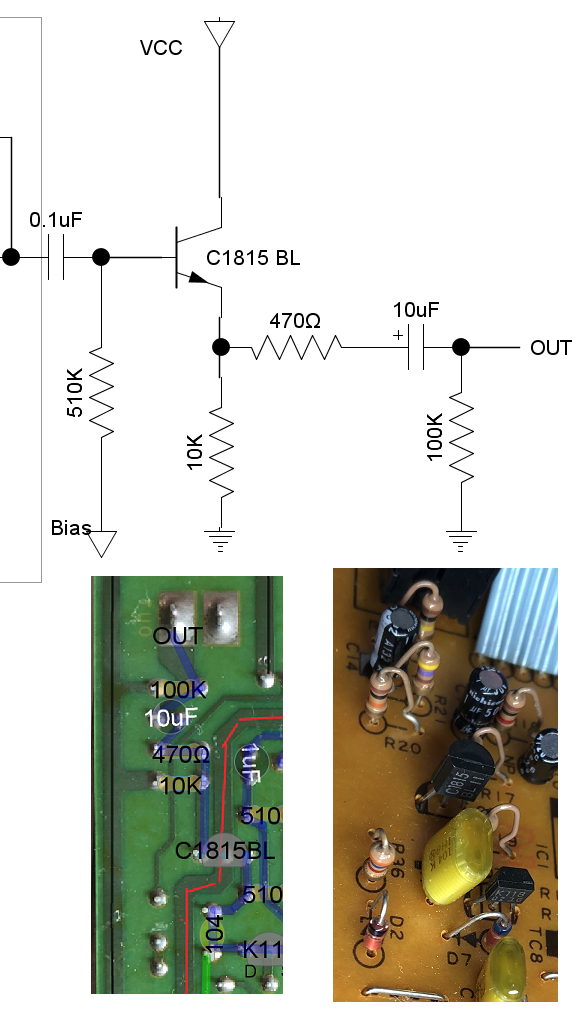

出力部

出力バッファの形式は、C1815BLによるエミッタフォロアで、TS808,TS9と共通。

入力バッファ部では、専用の分圧回路でバイアス電圧を作っていますが、ここでは全体共通の+4.5Vバイアスとなっています。

Schematic Heavenの回路図では、510Kがバイアスではなくグランドに接続されています。

出力部の抵抗値の定数は、TS10とTS9は同じですが、TS808では100Ω+10Kとなっています。

出力側の回路の影響の軽減や、静電気等の対策、という点でTS9(OD9)の時点で改良が行われたようです。

Schematic HeavenやFuzz Centralの回路図では、C1815 BLのエミッタに、10uF電解コンデンサが接続されていますが、

実機を見ると470Ωが先で、その後に10uFの電解コンデンサに繋がっています。どちらでも動作します。

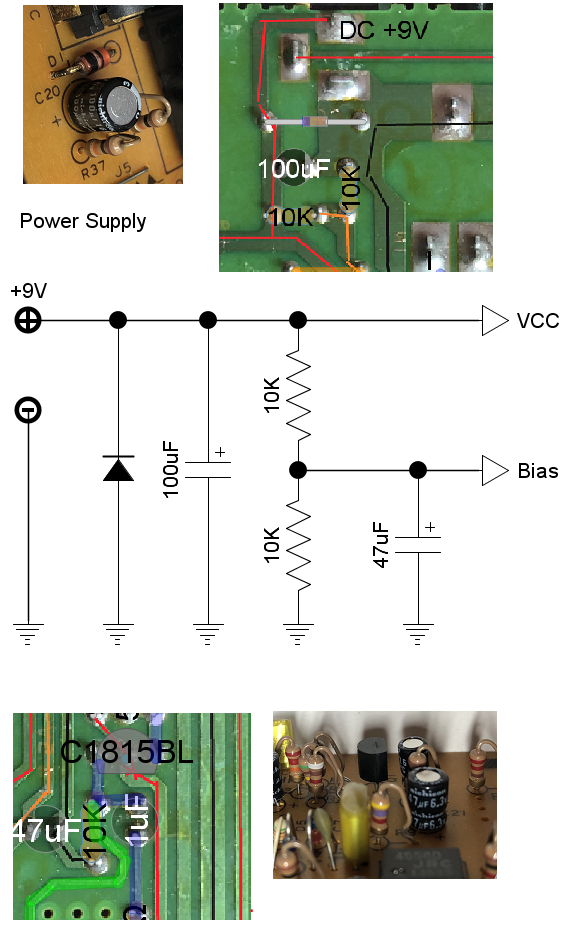

電源回路

メイン基板の上端にある電源部です。

10KΩ+10KΩの分圧で、+4.5Vバイアス電圧が生成されています。

保護用ダイオードは型番は分かりません。ガラスタイプですが、クリッピング用とは異なるダイオードです。

バイアスからグランドに繋がる47uFは、少し離れて、メイン基板の入力バッファの近くに配置されています。

この47uFにより、バイアスが交流的にはグランドと直結した状態になります。

Fuzz Centralの回路図では、この47uFが4.7uFと記載されていますが、誤記と思われます。

それでも回路図は有難い

ことほどさように、ネットの回路図は、現物と異なっている箇所が幾つもあります。

単なる間違いもありますし、製作しやすいように意図的に変更している箇所もあると思います。

実物通りの部分とアバウトな部分という点では、記載した人の観点を少なからず反映したもの、という気がします。

例えば仮に、電子スイッチの部分こそIbanez Powerシリーズのサウンドのキモなんだよ!、という人がいたら、

今回調べた箇所、すっぽり抜けてますしね。

今回取り上げた回路図も、例えばICについては、4558系が使えるとか、これを試したら良かったとか、そんな記載になっていました。

回路図に「オレのはJRC4558D艶あり」とか書いてあったらドン引きですよね。そんな情報共有全く必要ないです。

いずれにせよ、回路図って有難いですね!。

ネットの回路図を拾って利用するだけではなく、レアな現物を持っている人は、配線をたどって公開してみるのも良いと思います。

誰かの役に立つかもしれません。

レアな物ほど既存の回路図、

間違いだらけですよ、きっと。。。

名付けて「TS10エビデンス画像付き正しい回路図」

確認画像を貼り付けたTS10の正しい回路図です。商店街マップみたいですが違います。

ダウンロードするなり転載するなり、ご自由に。もっとも画像ウザ過ぎて意味不明ですよね。

「正しい回路図」との命名で、これがまた違っていたらお笑いですが、気が付いた人は優しく晒してくださいませ。

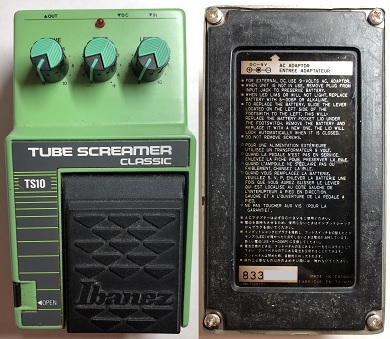

参考画像 MADE IN TAIWAN

うちに、もう一台TS10(MADE IN TAIWAN)がありましたので参考として基盤画像をアップします。

ツマミの色味がボディと少し違うので一目で分かります。素材が違うのか。

電解コンデンサは色付きでNICHICONではなくTAICONって書いてあります。

フィルムコンデンサはシルバー、タンタルは青色など、コンデンサー類は、ほぼほぼ違う色に変わっています。

ネットでTS10の基盤画像を検索してみると、TS10で使用されているコンデンサ、個体によってバラッバラですね...。

クリッピングダイオードについては、青いマーカーのもので、MADE IN JAPANと同じダイオードのように見えます。

うちにはTS10が2台あるのですが、別にTSのコレクターというわけではないです。

歳がばれるのでなんですが、当時新品を買って、今手元に残っているものです。

MADE IN TAIWANのTS10は奥さんの物。なのでもし、「これ今でも売れるんだよ」なんていうと、即メルカリに出されてしまいそうなので内緒です。

「TUBE SCREAMER」という名前を「真空管アンプを叫ばせる」という意味のネーミングだと解釈しているページを良く見かけます。

今でこそTSはアンプ側の歪を増すためのミッドブースター、という位置づけで紹介されていますが、

TS10の世代でそんな意味でとらえている人は誰一人いなかったと思います。

どう見ても叫ばせるって読めないですよね。

SRVが亡くなった1990年の段階でも、

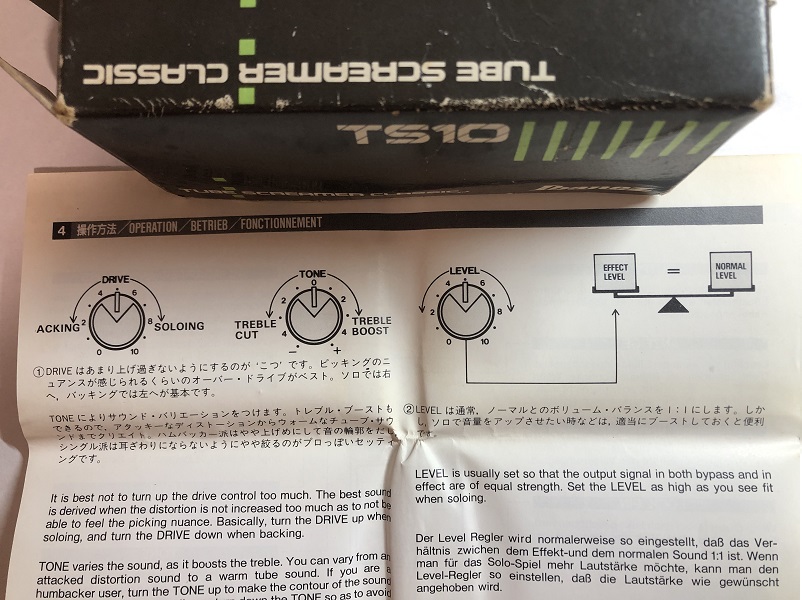

当時のカタログ

には、「チューヴ・アンプのナチュラルなひずみを忠実に再現」って書いてあり、完結したオーバードライブを標榜していた事は明らかです。

TUBEがなぜか「チューヴ」なのもイイ味しています。

取説は、EFFECT LEVEL=NORMAL LEVEL バランスは1:1にする、ユニティーゲインご推奨です。

ブーストなんてしてはいけません。

メーカーとしては、オーバードライブの後に、コーラス、フェイザー、フランジャー、ディレイ、イコライザー、

自社のシリーズを足元にずらりと並べて欲しいわけで、アンプ側はクリーンチャンネルを使って欲しいのです。

のっけからブーストしてアンプのドライブチャンネルに直結なんて、おすすめではないのです。

「TUBE SCREAMER」の名前が、「真空管アンプを叫ばせる」ためのブースター、などどいう他力本願な意味合いになろうとは、誰も思っていなかったと思います。

Ibanezの

歴代のカタログ

を見ていると、このあたりの変遷が読み取れて面白いです。

TS10(Powerシリーズ)からTS5(SOUNDTANKシリーズ)となり、TS5が販売されていた90年代に、だんだん紹介文が変わっていきました。

1992年のカタログでは、

「ベストセラーのTS10と同じチューブアンプを歪ませたウォームなオーバードライブサウンドを。」

TS5はTS9と同じ回路なのですが、この頃は国内でTS9といっても通じないのでしょう。

かといって、Maxon OD-9と同じ回路だとも言えないので、

国内でIbanezブランドで販売された先代の「TS10と同じ~サウンド」って事になっています。

この段階では「真空管アンプを叫ばせるブースター」ではありません。

1992年はTS9の最初のリイシューが発売された年でもあります。SRVが使用していた事が認知され始めたのでしょうか。

1993年のカタログでは、

「噂のTS9と同じチューブ・アンプを歪ませたウォームなオーバードライブサウンド。」

「TS9」という単語が噂として出てきました。「ベストセラーのTS10と同じ」から「噂のTS9と同じ」に文言が変更されています。

しかし依然としてブースターとしての位置づけではありません。

1996年のカタログでは、

「世界で最も有名なオーバードライブTS9の回路をそのまま導入しました。ウォームな歪みは、ドンシャリ型アンプをなめらかに歪ませるブースターとしても最適です。」

TS9が「噂」から「世界で最も有名なオーバードライブ」に格上げされました。

TS10の頃のようにチューブアンプを「忠実に再現した」のではなく、「TS9の回路をそのまま導入」したものになり、

そしてついに、「ブースターとしても最適」という、今日的な位置づけで紹介されました。

時代によって紹介文が変遷してくのが面白いです。いずれにせよ「SCREAME」は「叫ぶ」であって「叫ばせる」ではないですよね。

あと、取説画像にある、TONEの説明の文言、「シングル派は耳ざわりにならないようにやや絞るのが

プロっぽいセッティングです。

」って所、イイですね。ギターキッズに寄り添った優しさを感じます。

Stevie Ray VaughanやJohn Mayerは「ふむふむ、オレはシングル派だからやや絞るのが

プロっぽいんだな

」なんて言いながらTONEを調整していたのですね。

注記:取説の英文にはそんな箇所ありません。