![]() 図書館員のコンピュータ基礎講座

図書館員のコンピュータ基礎講座

暦の年月と季節

日本の暦の年月や季節を表す言葉についてご紹介します。吉凶を表す暦注については、暦注のページをごらんください。

干支

干支

干支(エト)は、十干と十二支を組み合わせたもので、年、月、日、時間、方位などを表すために用いられます。吉凶を表す暦注については、暦注のページをごらんください。

十干

十干(ジッカン)は、古代中国で順序を表すために用いられた「甲」、「乙」、「丙」、「丁」…の10文字からなる符号でした。一方、万物は「陰」と「陽」の2つの要素に分けられるとする陰陽説(インヨウセツ)と、「木」、「火」、「土」、「金」、「水」の5つの要素に分けられるとする五行説(ゴギョウセツ)を組み合わせた10の要素からなる陰陽五行説(インヨウゴギョウセツ)という思想がありました。日本では「陽」を「兄」(エ)、「陰」を「弟」(ト)とし、この兄弟が「えと」という呼び名の由来となりました。そして、陰陽五行説を十干に当てはめるようになり、例えば、「甲」を「木の兄」(キノエ)、「乙」を「木の弟」(キノト)などと呼ぶようになりました。

| 十干 | 音読み | 訓読み | 陰陽五行 |

|---|---|---|---|

| 甲 | コウ | キノエ | 木の兄(陽) |

| 乙 | オツ | キノト | 木の弟(陰) |

| 丙 | ヘイ | ヒノエ | 火の兄(陽) |

| 丁 | テイ | ヒノト | 火の弟(陰) |

| 戊 | ボ | ツチノエ | 土の兄(陽) |

| 己 | キ | ツチノト | 土の弟(陰) |

| 庚 | コウ | カノエ | 金の兄(陽) |

| 辛 | シン | カノト | 金の弟(陰) |

| 壬 | ジン | ミズノエ | 水の兄(陽) |

| 癸 | キ | ミズノト | 水の弟(陰) |

十二支

十二支(ジュウニシ)は、1年12ヶ月の順序を表すための符号に、12種の動物を当てはめたものです。

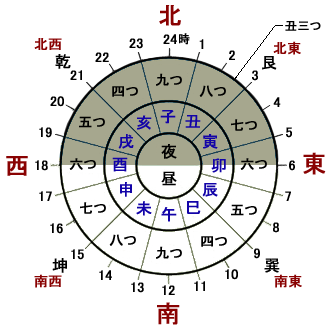

十二支は、主に時間や月、方位を表すために用いられます。ただ、十二支では、北東、南東、南西、北西が表現できないため、日本では、北東を艮(ウシトラ = 丑寅)、南東を巽(タツミ = 辰巳)、南西を坤(ヒツジサル = 未申)、北西を乾(イヌイ = 戌亥)と呼びます。

| 十二支 | 音読み | 訓読み | 旧暦の月 | 時間 | 方位 | 五行 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 子 | シ | ネ | 11月 | (暁)九つ | 23~1時 | 北 | 水 |

| 丑 | チュウ | ウシ | 12月 | (暁)八つ | 1~3時 | 北北東微東 | 土 |

| 寅 | イン | トラ | 1月 | (暁)七つ | 3~5時 | 東北東微北 | 木 |

| 卯 | ボウ | ウ | 2月 | (明け)六つ | 5~7時 | 東 | 木 |

| 辰 | シン | タツ | 3月 | (朝)五つ | 7~9時 | 東南東微南 | 土 |

| 巳 | シ | ミ | 4月 | (朝)四つ | 9~11時 | 南南東微東 | 火 |

| 午 | ゴ | ウマ | 5月 | (昼)九つ | 11~13時 | 南 | 火 |

| 未 | ビ | ヒツジ | 6月 | (昼)八つ | 13~15時 | 南南西微西 | 土 |

| 申 | シン | サル | 7月 | (昼)七つ | 15~17時 | 西南西微南 | 金 |

| 酉 | ユウ | トリ | 8月 | (暮れ)六つ | 17~19時 | 西 | 金 |

| 戌 | ジュツ | イヌ | 9月 | (夜)五つ | 19~21時 | 西北西微北 | 土 |

| 亥 | ガイ | イ | 10月 | (夜)四つ | 21~23時 | 北北西微西 | 水 |

室町時代頃から明治5年まで、民衆の間では、日の出と日の入りを時刻の基準として一日を昼と夜に分け、それぞれを6等分する不定時法(フテイジホウ)が採用されていました。具体的には、日の出を「明け六つ」、日の入りを「暮れ六つ」とし、約2時間を一刻(イットキ)としていましたが、一刻や昼夜の長さは季節と緯度によって変わります。一刻は、「暁九つ」「明け六つ」などと呼んだほか、十二支を当てはめて「子の刻」「丑の刻」などとも呼んでいました。また、さらに細分化して、午前7時頃を「明六つ半」、午前8時頃を「朝五つ半」などと呼んだり、一刻を4等分して「丑三つ時」などと呼んだりしていました。

ただし、天文や暦法では、一日を24等分し、時間の長さは季節によらず一定な定時法(テイジホウ)が採用されていました。

六十干支

十干と十二支と組み合せると60通りとなり、これを六十干支(ロクジッカンシ)と呼びます。主に年や日を表すために用いられ、六十干支に基づく年が一巡すると還暦(カンレキ)となります。

|

|

|

和風月名

和風月名

日本の太陰太陽暦(旧暦)では、季節や行事に合わせた和風月名(ワフウゲツメイ)という月の呼び名を用いていました。現在の暦でも用いられることがありますが、現在の季節感とは1~2ヶ月ほどのずれがあります。

| 和風月名 | 読み | 旧暦の月 | 新暦の日付 |

|---|---|---|---|

| 睦月 | ムツキ | 1月 | 2月10日~3月11日 |

| 如月 | キサラギ | 2月 | 3月12日~4月9日 |

| 弥生 | ヤヨイ | 3月 | 4月10日~5月9日 |

| 卯月 | ウヅキ | 4月 | 5月10日~6月8日 |

| 皐月 | サツキ | 5月 | 6月9日~7月7日 |

| 水無月 | ミナヅキ、ミナツキ | 6月 | 7月8日~8月6日 |

| 文月 | フミヅキ、フヅキ | 7月 | 8月7日~9月4日 |

| 葉月 | ハヅキ、ハツキ | 8月 | 9月5日~10月4日 |

| 長月 | ナガツキ、ナガヅキ | 9月 | 10月5日~11月2日 |

| 神無月 | カンナヅキ | 10月 | 11月3日~12月2日 |

| 霜月 | シモツキ | 11月 | 12月3日~12月31日 |

| 師走 | シワス | 12月 | 1月1日~1月30日 |

- 「新暦の日付」の列は、2013年2月10日~2014年1月30日の例です。

二十四節気

二十四節気

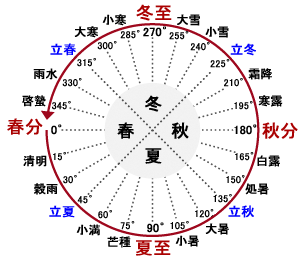

二十四節気(ニジュウシセッキ)は、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたものに、その季節の特徴を表す名称を付けたもので、現在の暦でも季節を表す言葉として用いられることがあります。黄道を黄経0度から15度ずつ24等分にした区分点を、太陽が通過する日が基準になっています。年によって1日程度前後することがあります。

黄経が30の倍数であるものを中気(キュウキ)または中(チュウ)、それ以外のものを節気(セッキ)または節(セツ)と呼びます。また、節気から次の節気の前日までの間を節月(セツゲツ)、節月の始まりを節入り(セツイリ)、節月をひと月とする暦の見方を節切り(セツギリ)と呼びます。なお、暦月をひと月とする暦の見方を月切り(ツキギリ)と呼びます。

旧暦では、季節とのずれが発生するため、それを調整するための指標として二十四節気が用いられていました。また、節気と中気を交互に配し、中気のない月を閏月とするという方法で、閏月を配置する基準にもなっていました。

|

|

- 「日付」の列は2013年2月4日~2014年1月20日の新暦に基づいています。

雑節

雑節

二十四節気を補う、季節の移り変わりの目安となる日を総称して雑節(ザッセツ)と呼びます。農耕や日常生活に必要な季節の移り変わりをより適確に捉えるために設けられました。一般に雑節と呼ばれるものは次の9つです。

| 雑節名 | 読み | 説明 | 日付 |

|---|---|---|---|

| 節分 | セツブン | 季節の分かれ目のことで、もとは四季にありましたが、現在では立春の前日のみを指します。 | 2月3日 |

| 彼岸 | ヒガン | 春分の日と秋分の日をはさんで前後3日ずつ、計7日間のことです。初日を彼岸の入り、終日を彼岸明けと呼びます。 | 3月17日~23日 9月20日~26日 |

| 社日 | シャニチ | 春分、秋分に最も近い戊の日です。春には豊作を祈願し、秋には収獲に感謝する行事を行います。 | 3月23日 9月19日 |

| 八十八夜 | ハチジュウハチヤ | 立春から数えて88日目で、種まきの目安の日です。 | 5月2日 |

| 入梅 | ニュウバイ | 旧暦では、芒種の後の壬の日で、梅雨に入る日とされていました。 | 6月11日 |

| 半夏生 | ハンゲショウ | 旧暦では、夏至より10日後とされていました。半夏(烏柄杓;カラスビシャク)という毒草が生える頃で、天から毒気が降るとされていました。 | 7月2日 |

| 土用 | ドヨウ | 旧暦では、立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間です。最近では夏の土用のみを指すようになりました。 | 1月17日~2月3日 4月17日~5月4日 7月19日~8月6日 10月20日~11月6日 |

| 二百十日 | ニヒャクトオカ | 立春から数えて210日目の日で、台風が襲来して天気が荒れやすいとされていました。 | 9月1日 |

| 二百ニ十日 | ニヒャクハツカ | 立春から数えて220日目の日で、台風が襲来して天気が荒れやすく、二百十日よりも警戒が必要とされていました。 | 9月11日 |

- 「日付」の列は、年によって1日程度前後することがあり、上記は2013年の新暦に基づいています。

節句

節句

節句(セック)とは、季節の変わり目を意味します。陰陽五行説に基づいて日本で独自に発展した学問である陰陽道(オンミョウドウ)では、奇数は陽、偶数は陰とされており、奇数が重なると偶数になるため、3月3日、5月5日などの奇数の重なる日を陰と考え、その邪気を祓うために行事が行われました。ただし、1月の奇数の重なる日である1月1日(元日)は、別格として1月7日が節句になっています。様々な節句がありましたが、そのうちの5つを五節句(ゴセック)と呼び、江戸時代には公的な式日として定められていました(明治6年に廃止)。

| 節句名 | 読み | 日付 | 別名 | 主な行事や風習 |

|---|---|---|---|---|

| 人日の節句 | ジンジツノセック | 1月7日 | 七草の節句 | 年中の無病息災を祈って七草粥を食べます。 |

| 上巳の節句 | ジョウシノセック、ジョウミノセック | 3月3日 | 桃の節句 | 女子の健やかな成長を祈って雛祭りを行い、菱餅や白酒などを食べます。 |

| 端午の節句 | タンゴノセック | 5月5日 | 菖蒲の節句 | 男子の健やかな成長を祈って鎧兜や鯉のぼりを飾り、柏餅や粽を食べます。また、菖蒲湯に入ります。 |

| 七夕の節句 | シチセキノセック、タナバタノセック | 7月7日 | 笹の節句 | 笹竹に願いごとを書いた短冊を飾ります。また、素麺を食べます。 |

| 重陽の節句 | チョウヨウノセック | 9月9日 | 菊の節句 | 菊の花を飾り、菊を浮かべた酒を飲みます。 |

- 現代こよみ読み解き事典 / 岡田芳朗, 阿久根末忠編著 柏書房, 1993.3 [b]