| 学名 Rumex japonicus Houtt. | |

|

大きな草です。 1mくらいになります。 ギシギシという名前がおもしろいですね。 名前のいわれはよくわからないのですが、 また一説には、何本かの花穂を

|

| ギシギシ |

中核双子葉植物 ナデシコ目 タデ科 ギシギシ属 (APG分類体系) |

| 学名 Rumex japonicus Houtt. | |

|

大きな草です。 1mくらいになります。 ギシギシという名前がおもしろいですね。 名前のいわれはよくわからないのですが、 また一説には、何本かの花穂を

|

| アレチギシギシ 学名 Rumex conglomeratus Murr. | |

|

ギシギシにはいくつかの種類があります。 右の写真のものはアレチギシギシといいます。 そのほかに、ナガバギシギシやコギシギシ、エゾノギシギシがあります。 スイバもそうですね。 これらはすかんぽと呼ばれています。 茎を折ると、そこから水がしたたるので、むかしの子供は水筒代わりによく利用しました。 |

|

これがギシギシという名前のいわれとなった たくさんの花(実)がついています。 |

|

少し拡大してみます。 すでに花が終わって幼い果実になっているようです。 この花穂だけでギシギシ属とわかると思います。 |

|

さらに拡大してみます。 ギシギシ属特有の形をした花がぎっしりとついています。 |

|

3枚のハート形の 図の黒線で囲んだ部分が1枚の内花被片です。 写真の白いものは果実です。 |

|

これはアレチギシギシの花穂です。 内花被片はギシギシより小さく、赤みを帯びた果実をつけます。 輪のように花をつけるから、このようなつき方を輪生といいます。 |

| ナガバギシギシ 学名 Rumex crispus L. | |

|

こちらはナガバギシギシです。 やはり アレチギシギシに比べると 黄色いおしべが見えます。 |

|

1つの花を取りだしました。 大小合わせて6本のおしべを確認できます。 |

|

花が終わると( |

|

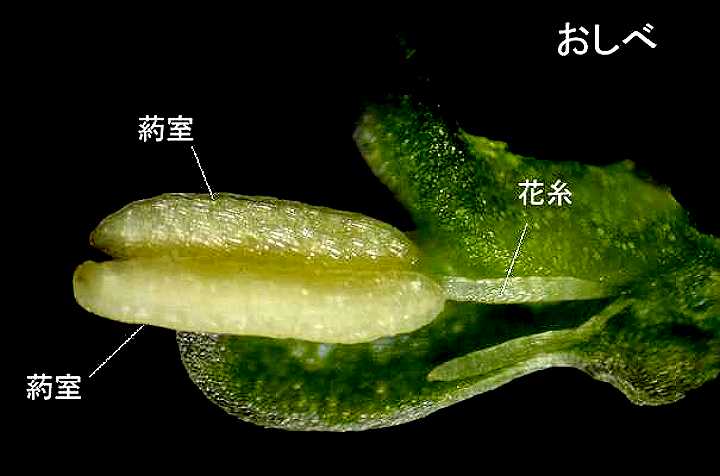

ナガバギシギシのおしべを観察します・。 おしべは 葯は2つの |

|

花粉を放出した後の葯です。 花糸が葯の中央に着いています。 このような葯を |

|

中央の緑色の球はめしべの 子房は おしべは6本あるのですが、1本少ないですね。とれてしまったのでしょう。 |

|

子房から3本の 白い 房のようになっている理由は、表面積を大きくして花粉をとらえやすくしているためです。 |

|

柱頭がしおれて子房がかたくなっていきます。 このような形を三綾形といいます。 出っ張っているところを稜といい、それが3つあるから三稜形です。 赤みを帯びたところは、しおれた柱頭ですね。 そのうちとれてしまいます。 |

|

ギシギシの 歯というのはギザギザしているところをいいます。葉の 花弁や花被片の場合は鋸歯より小さいので歯というようです。 身近なところではタンポポの花弁でしょうか。 タンポポの花弁の先端には5つの歯があります。参考にしてください。 |

|

これはロゼットといって、葉が地面に張りつくように放射状に広がったものです。 寒い風に強く、日光をたっぷりと受けることができる形態です。 |

|

それに対してギシギシは、成長するにしたがって茎ものび、葉は茎にもまんべんなくつきます。 上方の葉は |

|

下方の葉は、大きく、長い葉柄があります。 |