| 学名 Astragalus sinicus L. | |

|

ゲンゲなんていうと、なんだか変な感じがしますね。みなさんには、レンゲ草の方がすっきりするでしょう。 |

| ゲンゲ |

真双子葉植物 マメ群 マメ目 マメ科 ゲンゲ属 (APG分類体系) |

| 学名 Astragalus sinicus L. | |

|

ゲンゲなんていうと、なんだか変な感じがしますね。みなさんには、レンゲ草の方がすっきりするでしょう。 |

|

ゲンゲは、漢字で「紫雲英」とも「翹揺」とも書きます。 クイズにでそうな難読漢字ですね。 元々は、中国の帰化植物だから漢名があったのでしょうが、日本では難しいからひらがなで「げんげ」と書く人の方が圧倒的に多いですね。 |

|

この葉を見れば、ゲンゲがマメ科であることがすぐにわかります。ゲンゲは、マメ科の特徴である |

|

写真のような複葉を奇数 1枚1枚の 小葉の先端がちょっとへこんでいるのも特徴です。 葉の裏には、少しですが毛が生えています。観察してみてください。 |

|

水を入れる前の田んぼ全面にゲンゲが咲いていることがあります。 これは自然に生えているわけはありません。ゲンゲの種子をまいて育てることによって、田んぼの土づくりをしているのです。 マメ科の植物は、根に根粒バクテリアという微生物がついていて、これがチッ素肥料として役立っています。 |

| チッ素は空気の約80%ですから、空気中にはたくさんあります。 しかし、植物は水に溶けないチッ素を葉から吸収することはできません。 根粒バクテリアは、チッ素を水に溶ける窒素化合物に変えてくれるのです。 だから水といっしょに根から吸収できるというわけです。 |

|

これが |

|

ゲンゲの花は輪状に咲きます。 一つ一つの花は、輪の外側に向かって咲きます。 |

|

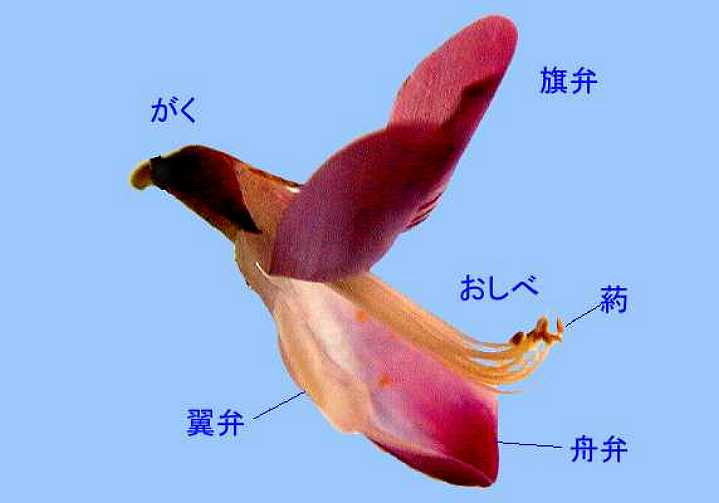

5枚の花弁から成り立つマメ科特有のチョウ形花冠です。左の大きいチョウの羽のような ふくろを開いて中がどうなっているのか見てみましょう。 |

|

袋の中には マメ科の雄しべは変わっているんですよ。「二体  |

|

長田武正博士の図鑑によると、そのすき間から毛管現象によって花の蜜(みつ)がしみ出てくるそうです。 袋状の花弁に昆虫がとまって蜜をなめにいこうとすると、花弁が開いて下がり、昆虫のからだに花粉がつくのです。からだについた花粉は、次の花で同じようなしかけで雌しべにつくことになります。おもしろいしくみですね。 |