|

アジサイ属はマンサク目ユキノシタ科、あるいは、バラ目アジサイ科に入れられることが多いですが、APGではミズキ目アジサイ科になっています。ミズキ目はキク類だから、バラ類とはかけはなれた分類になっています。 名前のいわれは、外側の大きな花を ふだん目にするアジサイには、左のガクアジサイと下のアジサイがあります。 |

| ガクアジサイ |

中核真双子葉植物 キク類 ミズキ目 アジサイ科 アジサイ属 (APG分類体系) |

| 学名 Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murr.) Ser. form. normalis (E.H.Wilson) Hara |

|

アジサイ属はマンサク目ユキノシタ科、あるいは、バラ目アジサイ科に入れられることが多いですが、APGではミズキ目アジサイ科になっています。ミズキ目はキク類だから、バラ類とはかけはなれた分類になっています。 名前のいわれは、外側の大きな花を ふだん目にするアジサイには、左のガクアジサイと下のアジサイがあります。 |

|

アジサイはガクアジサイを品種改良したものですが、こちらのほうが先に命名されたので、ただのアジサイになりました。 アジサイは、内側の花も外側の花と同じように大きくなったものです。 大きな花の花弁のように見えるものは、じつは、がくなのです。 花弁は開かず、つぼみ(球状)のままです。 |

|

ガクアジサイの外側の大きな花です。 がく片が、大きな花弁状に変化しています。 がく片は、4〜5枚あります。 色が緑色なら、葉のように見えることでしょう。 がくも、シュートの葉が変化したものであるということを 中央の |

|

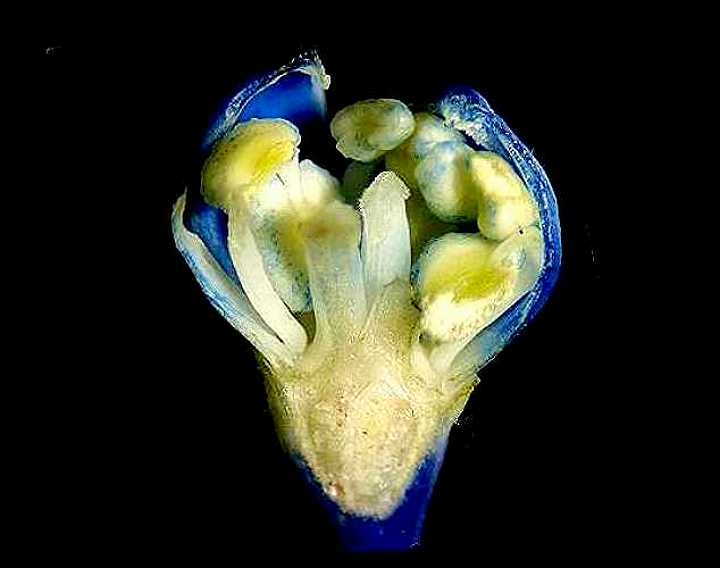

がく片をはがし、中央の青いつぼみを取りだします。 4〜5枚の青い 中はどのようになっているのでしょうか。 |

|

たてに切ってみました。 ほとんどの図鑑には、外側の花を装飾花と呼び、生殖能力をもたないと書いてあります。 中を調べてみると、中央にめしべ、まわりにおしべが、ぎっしりと ただ、このまま成長しないので、種子をつくることはないのです。 |

|

アジサイの 花序がボール状に見えることから、 散房花序のようにも見えますが、やはり、ちょっとちがうかな。 2つに枝分かれした先の枝が2つに分かれ、その先が次々に分かれていくことから、これは有限花序であり、 |

|

集合花としてのガクアジサイもきれいですが、双眼実体顕微鏡で見た1つ1つの花も非常に美しい。 アジサイにはない美しさです。 4〜5枚の花弁が後ろに 中央に3〜4個の おしべは10本あります。 |

|

両性花は、 だから、長い期間鑑賞できるのです。 おしべをよく見ると、何か変わったことに気づきます。 その前に、開いていないつぼみの中を観察してみます。 外側の |

|

外側の ちがうところは、こちらのほうが、より成熟しています。 おしべの葯が黄色くなっています。 花柱もしっかりしていますし、種子をつくるところである子房が大きいですね。 ちがいがわかりましたか? 装飾花のほうは成長が止まっており、両性花のほうは成長しつけているということですね。 |

|

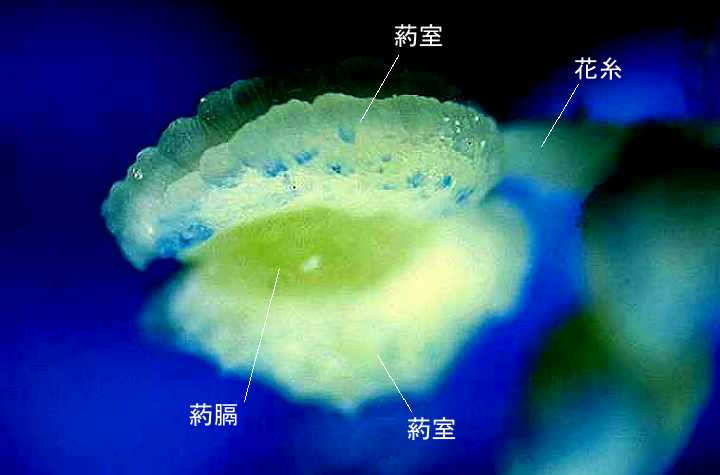

さて、おしべです。 おしべは、棒状の 葯室は花粉をつくるところです。 |

|

別の写真で角度を変えて見てみます。 |

|

何か変わったところというのは、これです。 完全に開いた葯とまったく開いてない葯が同時にあります。 これはよくあることです。 葯の開く時期をずらして受粉する期間を長くすることです。 |

|

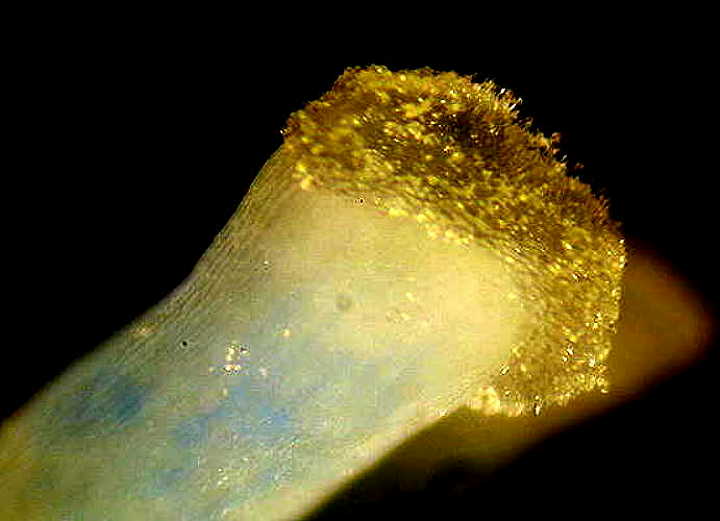

ガクアジサイのめしべです。 青い部分の上のふくらんだところが しぼうからは、3〜4本の |

|

花柱の 柱頭の部分が向こう側へたれ下がっているように見えます。 |

|

角度を変えてみます。 クレーターのようなものが見えてきました。 何なのでしょうか。よくわかりません。 |

|

ちょうど子房のあるあたりです。 |

|

毛を顕微鏡で拡大してみます。 毛の生えている植物は、たくさんあります。 毛のはたらきは、いくつか考えられます。 たぶん、最も多いのは、害虫よけでしょう。 |

|

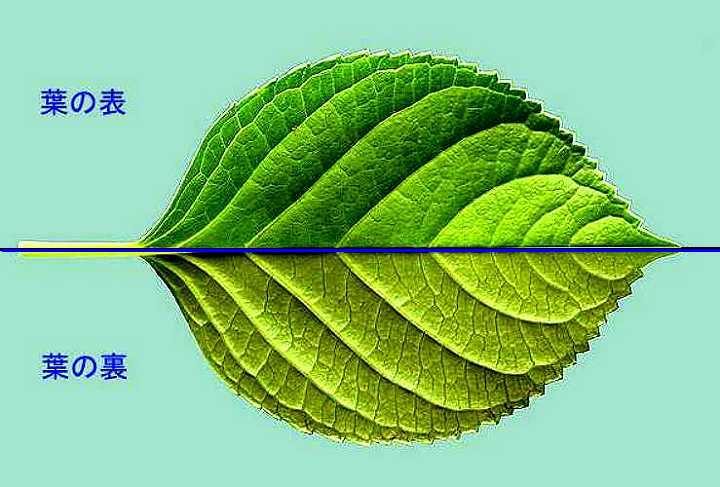

アジサイの葉は、とてもきれいです。 花が咲いていなくても、葉だけ見ていても落ち着いた気分になれます。 クサアジサイのように葉のつき方が |

|

葉の表は色が 裏は、色がうすく アジサイの葉脈は、中央の主脈から 単子葉植物にも、似たようなつくりになっているものもあります。どうしても、こういう形にならざるを得ないのでしょう。 |

|

葉の |