| 学名 Rorippa indica (L.) Hochr. | |

|

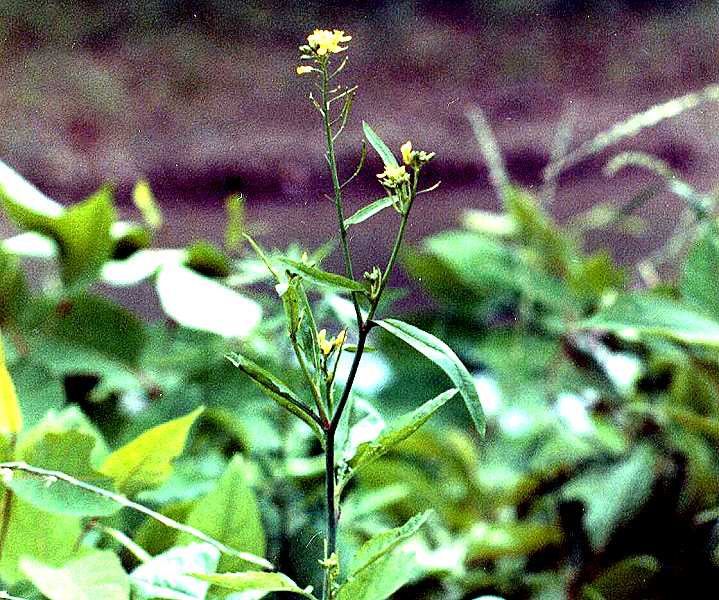

イヌガラシは、春から咲きつづけています。アサガオよりいきの長い植物ですね。 イヌガラシはアブラナ科ですから、アブラナやナズナのなかまです。 アブラナ科のなかまには、ダイコン、カブ、ハクサイ、ブロッコリ、カラシなど野菜が多いんですよ。 ナズナの果実が平べったいのに対して、アブラナの果実は棒状(円柱状)です。 イヌガラシの果実も棒状ですから、アブラナに近いなかまだということがわかります。 |

| イヌガラシ |

真双子葉植物 アオイ群 アブラナ目 アブラナ科 イヌガラシ属 (APG分類体系) |

| 学名 Rorippa indica (L.) Hochr. | |

|

イヌガラシは、春から咲きつづけています。アサガオよりいきの長い植物ですね。 イヌガラシはアブラナ科ですから、アブラナやナズナのなかまです。 アブラナ科のなかまには、ダイコン、カブ、ハクサイ、ブロッコリ、カラシなど野菜が多いんですよ。 ナズナの果実が平べったいのに対して、アブラナの果実は棒状(円柱状)です。 イヌガラシの果実も棒状ですから、アブラナに近いなかまだということがわかります。 |

| 同じイヌガラシ属にスカシタゴボウというのがあります。 同じ属ですから、よく似ているのはあたりまえですが、それでも少しはちがいがありそうです。 |

|

|

果実の形が、イヌガラシの方が長くて、そっています。 準絶滅危惧種のコイヌガラシは、果実の柄がきわめて短いですから、すぐわかります。 いちばん外側にあるのががく片で、4枚あります。ボートのような形をしています。 その内側にあるのが、花弁で、これも4枚あります。 |

|

アブラナのおしべは6本あり、内側に長いのが4本と、外側にみじかいのが2本でした。 イヌガラシの場合は、長さはあまり変わりませんが、おしべの位置は、やはり、内側に4本、外側に2本です。 外側に2本しかないのは、4本のうち2本が退化してなくなったものと考えられます。 |

|

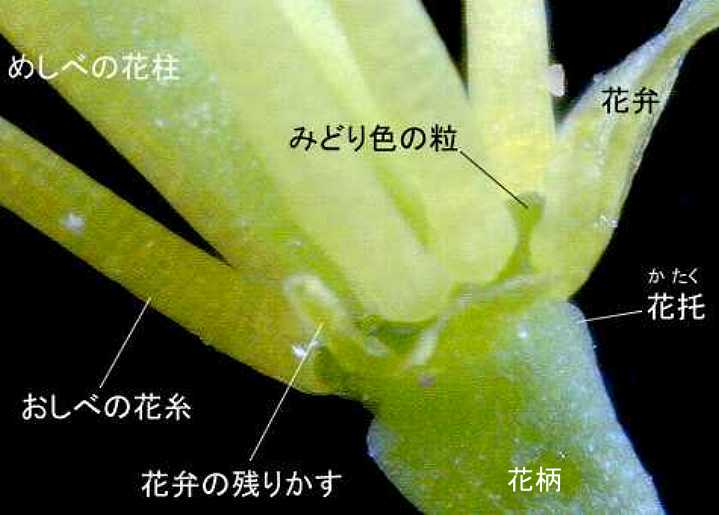

めしべのせんたんを イヌガラシの柱頭は、ずんぐりしています。 表面には、小さな イヌガラシのめしべは、 花は葉が進化したものです。花をつくる葉を めしべの花葉をとくに この柱頭の形では、心皮がいくつあるかわかりませんね。 |

|

花が終わると、棒状の子房がさらにのびて果実をつくります。 アブラナ科の果実のように、たてにさけるものをさく果といいます。 イヌガラシの心皮は2で、子房の中がうすい膜(仮膜)で2室に分かれています。 このような果実を、とくに角果といいます。 イヌガラシの角果のように棒状のものを長角、ナズナのように平べったくてみじかいものを短角といいます。 |

|

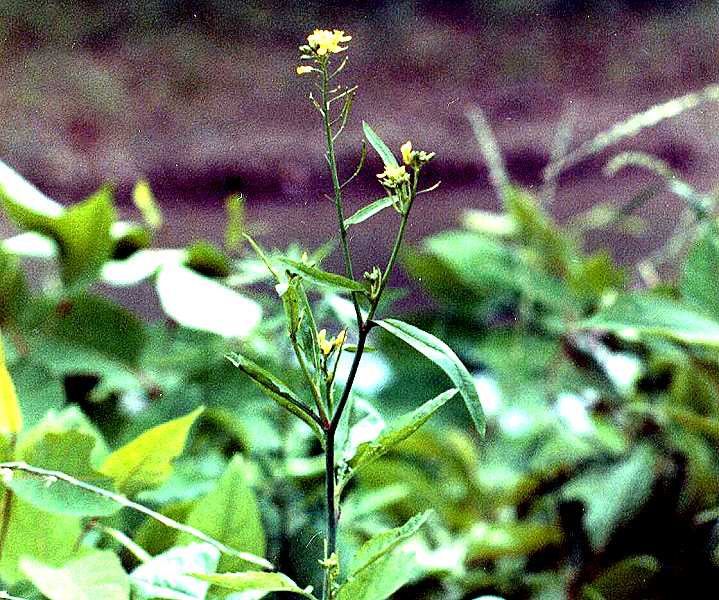

イヌガラシのおしべです。 おしべは、棒状の 葯は、花粉をつくるところで、2つの葯室からできています。 写真では、葯室がたてにさけて花粉をはきだしています。 このようなさけ方の葯を |

|

丸まっている葯が多いですね。どうしてかな? 花糸のつきかたを見てみましょう。 はっきり見ることはできませんが、葯のはじの方に花糸がついていますね。 花糸の先の部分の両側に葯室がついていることになります。 このようなつき方の葯を 一番多いタイプです。 |

|

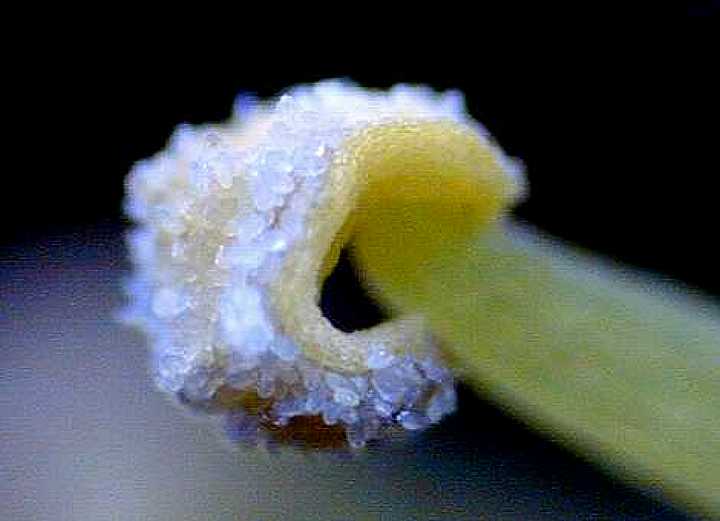

花の内部を観察しやすいように、がく片と花弁を取りのぞきました。花弁のカスが少し残ってしまいました。 おしべは、花托につくものや花弁につくものがあります。 おしべのねもとの方を観察してみると おしべは、花弁についていません。 おしべの内側になにやらみどり色のつぶが見えます。なんでしょう? |

|

みどり色のかたまりといったら、 アブラナ科の花は、蜜腺を観察しやすいので、春になったらぜひ観察してみてください。ルーペで見ることができます。 |

| 昆虫に花粉をはこんでもらう 花弁やがくを目だつ色にしたり、花弁に印をつけたり、においを出したり、あまい |

その反対に、来てほしくない虫を防ぐ手だてもしています。 トゲや腺毛などがその例です。 腺毛からはいやな臭いや有害な物質を出したりしています。 |

|

イヌガラシはアブラナ科ですから、葉の形は、他のアブラナ科の植物とよく似ています。 葉を観察するとき、どんな点に注目したらよいでしょうか。 ① 葉の形 ② 柄の長さ ③ 茎をだいているか ④ 葉のさけぐあい(羽状、深いきょ歯、浅いきょ歯) ⑤ 葉の色(こいみどり色、あかるいみどり色、白っぽいみどり色) イヌガラシの葉の色は、こいみどり色です。 |

|

イヌガラシの葉は、基部にいくほど さけ方は、ふつう、 |

|

中央の その終わりのところには、ほんのちょっと小さな耳たぶのように葉がつきだして、茎をだいています。 つきだしている部分を、植物用語では、ほんとうに、耳と呼んでいるんです。 |

|

スカシタゴボウの葉は、羽状に深くさけています。 イヌガラシの葉は羽状にはなっていません。 |

|

イヌガラシの葉のきょ歯は、たいていは、ふぞろいになっています。 のこぎりの歯のようにきれいにそろっていません。 ほかの植物のギザギザと、ちょっと感じがちがいますね。 きょ歯の部分を、もっと観察してみましょう。 |

|

たしかに、ふぞろいのきょ歯です。 よく見ると、きょ歯の先の部分が白っぽくなっています。 単なるギザギザではなさそうです。 トゲのようにも見えます。 |

|

もう少し拡大してみます。 やはり、トゲの部分はちがう組織のようです。 もっと拡大してみます。 |

|

白くかたくなっています。 なぜ、このようになっているのでしょう? アブラナ科の葉は、アオムシやイモムシの大好物です。 イモムシは、葉のへりから食べていきます。 前のページの2番目の葉は、かじられていましたね。 このトゲは、害虫から少しでも葉を守ろうとしているのではないでしょうか。 どのくらい効果があるのかはわかりませんが、とにかく、生きていくということは大変なことなんです。 |