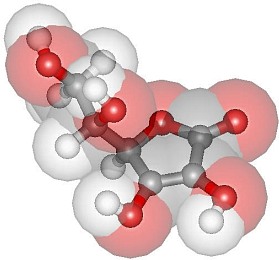

| 注意)----------- 1998年、イギリスの科学者による研究で、1日500mg以上を服用すると、DNAに損傷を与えるという報告がされています。このレポートについては、プラセボーを使った対比実験ではないので、その実験の正確さに多くの疑問が寄せられています。従って、さらに正確な研究が必要ではありますが、一般に、アスコルビン酸(抗酸化剤)が体内にはいると、デヒドロアスコルビン酸(酸化剤)となり、本来期待している作用と反対の作用を持つようになります。これを防ぐには、同時に抗酸化剤であるビタミンEをとるとよく、デヒドロアスコルビン酸からアスコルビン酸への反応が進み、また本来の作用が生じるようになるからです。したがって、ビタミンCを大量にとる場合には、ビタミンCとEが配合された商品(たくさんあります)をのむ方がいいかもしれません。 何でもそうなのですが、一種類だけ長期間大量にとるというのはどんなものでも望ましいとは思えず、必ず、ほかの栄養素を総合的に摂取することが必要でしょう。 アメリカでは1日200〜400mgが推奨され、上限を2000mgとしているようです。 これらを参考にして、ビタミンCを上手にとってもらいたいものですね。 |

|