HV400

”相対変位量の計測”

機能詳細

相対計測を可能にしています。

計測において、被測定物はあるベースの上に設置されていることが通常です。光計測の高精度計測では、このベースの動きが問題になります。被測定物の運動はベース面を基準にしている場合がほとんどです。被測定物が外部の刺激に対して運動する場合でも、ベースとは作用反作用の関係で、応力をベースに与え、応力をベースから受けます。そのため、ベースを含めた運動を考慮する必要があります。

通常の測定では、ベースを被測定物に比べ重量のあり、硬い材料で構成されます。そして、ベースは”絶対動かない”仮定の元に被測定物の運動を求めます。この測定には明らかに大きな誤差要因を含んでいます。本当にベースは硬いのか?本当にベースは動かないのか?疑問です。

これより、ベースの運動を同時に測ればよい、との結論が出ます。

この、同時にベースの運動を測る方法が、提案する相対計測です。

相対計測においては、2本のビームを被測定物とベースにそれぞれ入射させ、それらの反射光を別々に計測します。ベースの変動分を測定することで、被測定物の対ベースに対する変位量を求めることができます。

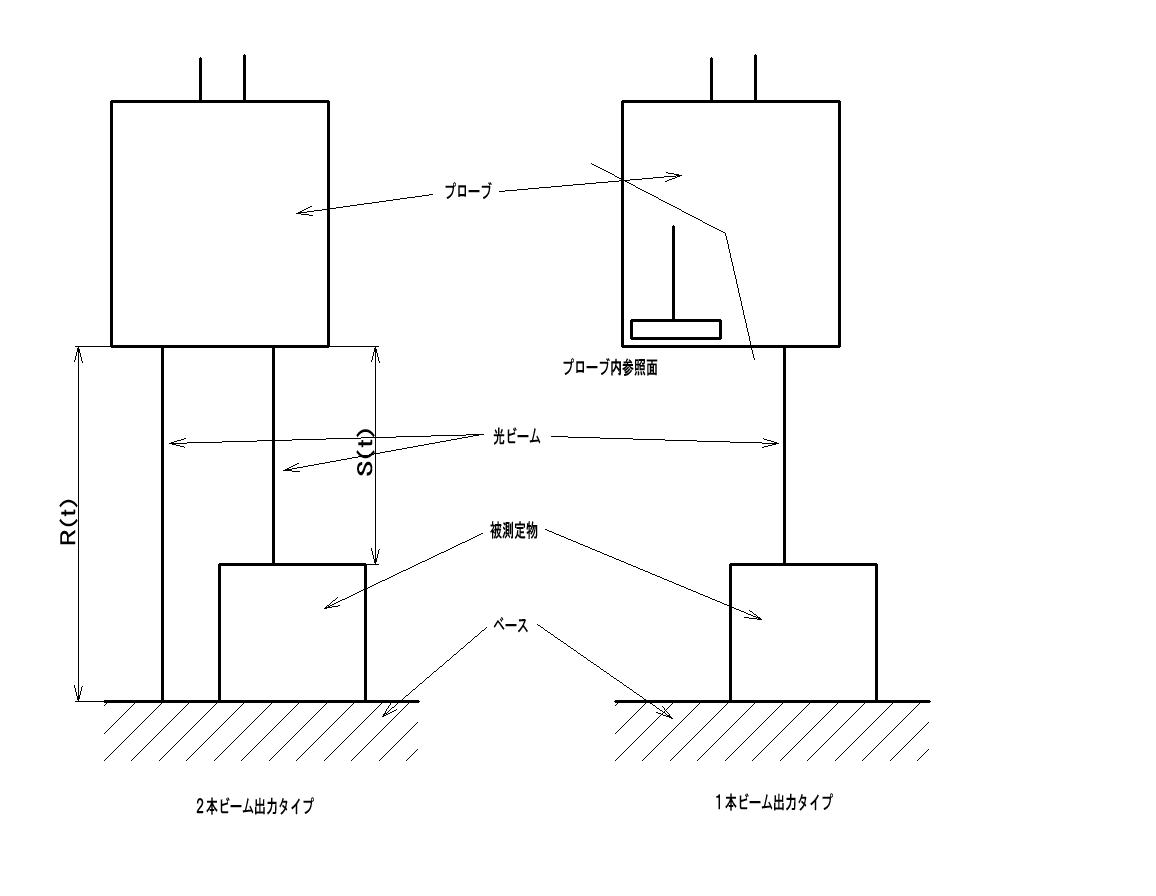

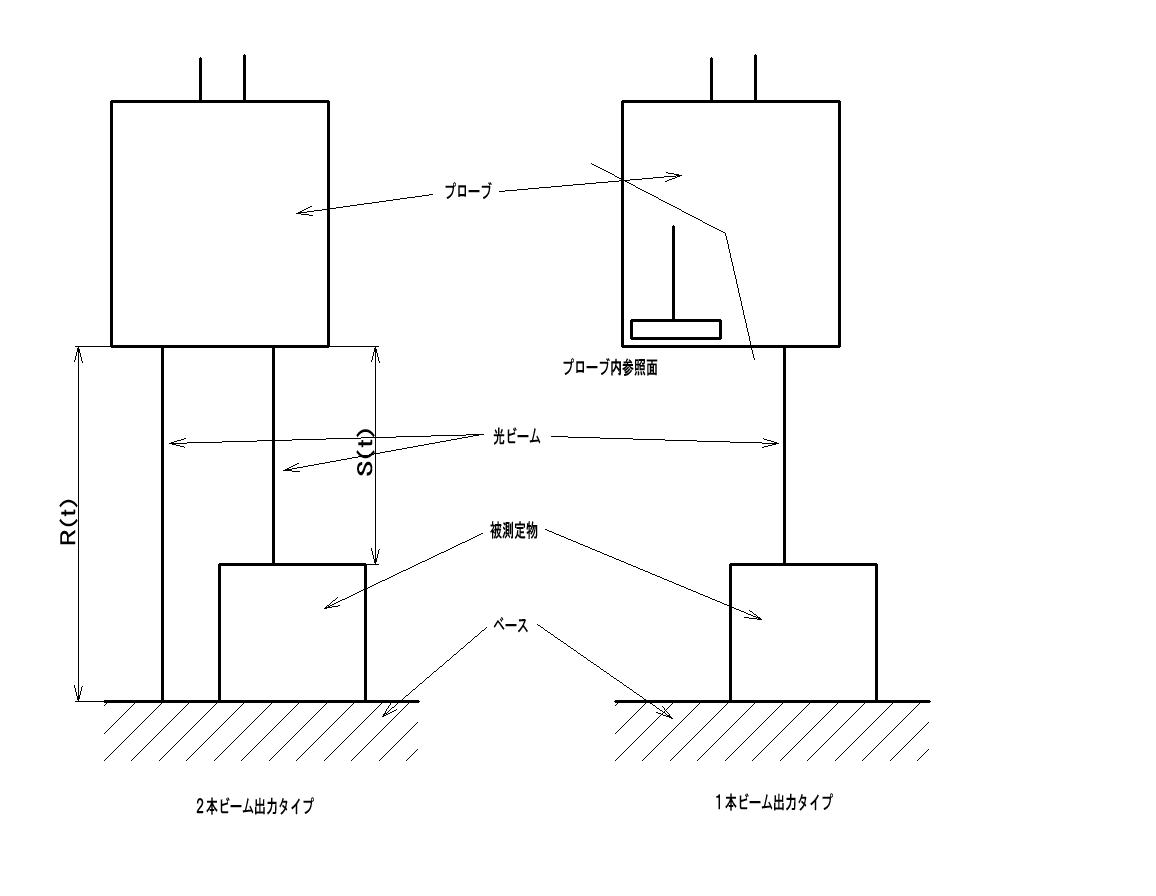

次の図で説明します。

上図は、測定時の様子を模式的に示しています。HV400からのプローブから出射された光ビーム(2本と1本の場合)が被測定物とベースに当たっている様子を示しています。

2本ビームの場合、1本は被測定物に当たり反射します。もう一本はベースに当たり反射します。いずれの反射光もプローブが再び取り込みます。これらの反射光には、距離情報が含まれています。いずれも、絶対距離(S(t)およびR(t))は測定できません。しかし、それらが、わずかに変動する量、ΔS(t)およびΔR(t)を検出することができます。

相対計測は、これらの変動量=変位量の差を求めることです。つまり

相対変位量=ΔS(t)−ΔR(t)

と表されます。

被測定物がベースの上に載っている場合、ΔS(t)の動きはΔR(t)が含まれていると考察することが通常です。つまり、ΔS(t)ーΔR(t)なる量こそが、被測定物単独で変位している量といえます。相対測定は、被測定物の真の変位量を測定する測定系なのです。

1本ビームの場合、正確な相対測定はできませんが、相対測定に準ずる測定系です。測定系の様々な条件により、2本のビームを設置できない場合、プローブ内の参照面をベース面と捉え測定します。プローブとベース面が一体であれば、更に相対測定に近づきます。

”1本ビームなら、プローブ内の参照面など使わなくてもよいのではないか。変位系本体でよいのではないか。また本当に2本必要なのか。”の疑問が湧くかもしれません。

この考えが誤りであることを説明します。

そのためには、測定系全体を考察する必要があります。

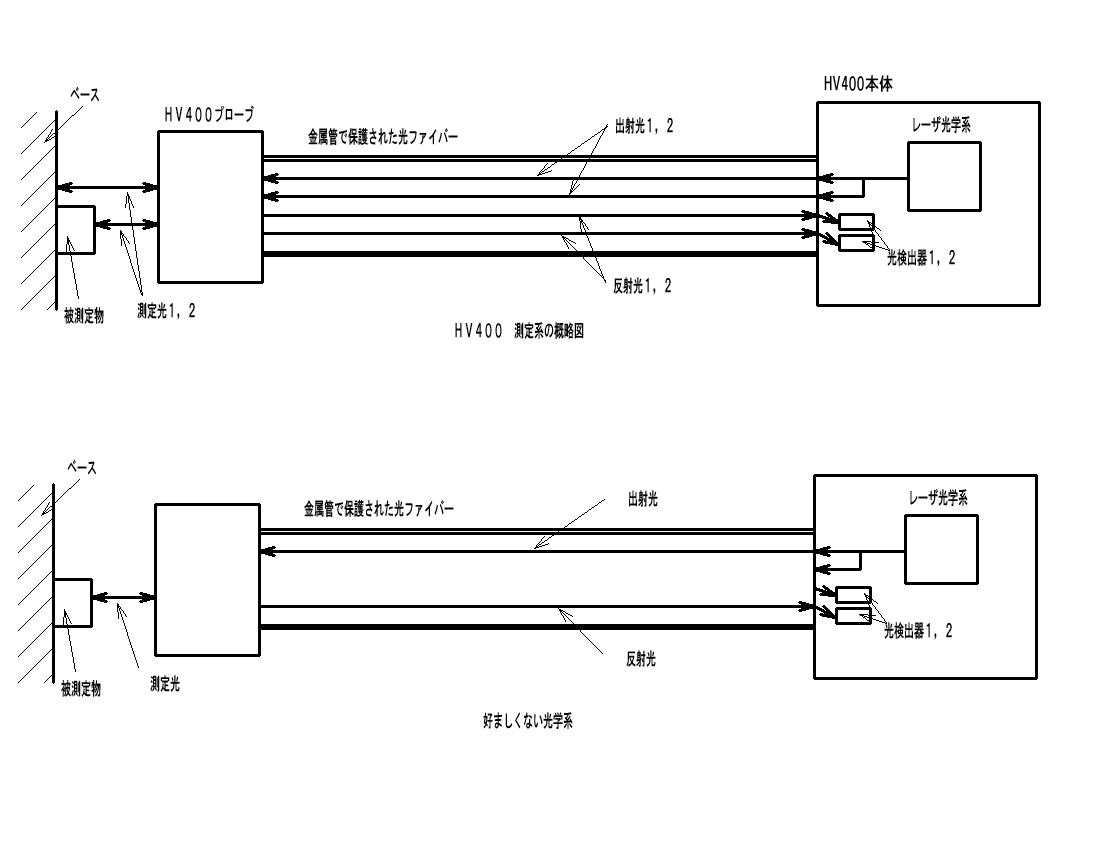

レーザ光がレーザ管から出射され、光検出器に至るまでに、どのように加工され、どのように変動しているかを、ルートをたどりながら、そのルートにおける影響を考察することで理解できます。ちなみに、HV400では、レーザ管から、光検出器に至るまでの距離は約5m(片道2.5m)です。そのほとんどが、光ファイバー内距離です。

そもそも、光ヘテロダイン計測は、わずか周波数が異なる2本の光ビームを用い、その2本の干渉で周波数差のビート信号を取り出し、その信号解析より変位量を求める方法です。つまり、わずかに異なる周波数の光ビーム2本が必要です。この2本のビームの扱いにつき、次の場合を考察します。上図はHV400の概略図です。下図は好ましくない例として、本体とプローブ間を2本のファイバーで結合した場合を示します。

HV400では本体からプローブへ、2つの異なる周波数に対して別のファイバーで出射します。被測定物からの反射光とベースからの反射光の各々に対して、干渉信号を作り出し、2本のファイバーを用いて、本体に戻し、光検出器でビート信号を検出します。この過程で特に重要なのは次の3点です。

(1)光計測であること ー 電気信号ラインを長くすることは、外部機器の様々な電気的ノイズを拾い、SNを悪くし、精度を下げてしまいます。

できるだけ、光回路で測定系を組むことは重要です。

(2)外部からの刺激に対してキャンセルできる光学系とすること

− 光回路といえど、外部からの影響はあります。光ファイバーを組んでいる場合などでは、ファイバーの曲げ、応力、温度も要因となります。それらの影響をキャンセルする光学系でなければ高精度の計測はできません。

(3)波長の変動をキャンセルできる光学系とすること

レーザの波長は安定しているといえども、ふらついています。このふらつきが無視できるならば良いのですが、残念ながら、無視することはできません。そこで、このふらつきをキャンセルさせうる光学系が必要です。

この3点のいずれかを満たさない測定系では、高精度計測には向いていません。

悪い例を上に示しましたが、(2)、(3)を満足していないことがお分かりだと思います。

他の悪例として、光検出器をひとつにして、ひとつは電気信号で作り出す方式があります。上記の用件すべてを満たさない方式なので、高精度計測できません。

相対計測は上記3条件を満足して、高精度計測できる条件を整えています。

お問い合わせ、ご質問は下記までお願いします。

株式会社フォトンプローブ 代表取締役 理学博士 平野雅夫

TEL 048−538−3993 本社

電子メール photonprobe@asahinet.jp

注意;2020年5月より、本社を移転しています。

旧本社の電話番号は使用できません