HV400

”リアルタイムでの測定量デジタル出力”

機能詳細

測定中であれば、リアルタイムでの測定量をデジタル出力します。

デジタル出力端子より、1μs間隔で出力されます。

HV400のフロントパネル上のデジタル出力端子は40ビットで次のような構成です。

| コネクタ出力端子番号 | 信号名 | データ内容 |

| 1 | SIG[31] | 変位量または速度32ビットの最上位ビット(=第32ビット、MSB) |

| 2−31 | SIG[30]−SIG[1] | 変位量または速度32ビットの第31ビットから第2ビットまで |

| 32 | SIG[0] | 変位量または速度32ビットの最下位ビット(=第1ビット、LSB) |

| 33 | HVS | 変位量(=1)、速度(=0)指定信号 |

| 34 | PVS[2] | 信号の小数点位置を3ビットで表現する際の最上位の第3ビット、MSB |

| 35 | PVS[1] | 信号の小数点位置を3ビットで表現する際の第2ビット |

| 36 | PVS[0] | 信号の小数点位置を3ビットで表現する際の最下位の第1ビット、LSB |

| 37 | ENA | 出力ON(=1),OFF(=0)指定信号 |

| 38 | SET | データ出力の出力開始信号、0.3μs信号幅 |

| 39 | GND | グラウンド |

| 40 | GND | グラウンド |

この信号を読み出すことの出来る、PC及びPC接続ボードをご利用ください。。

<変位量の場合>

変位量を出力します。32ビットをnmを基準に、整数部と小数部に分けます。それを、(整数部ビット数+小数部ビット数)と表現します。

例えば、(24+8)、は整数部24ビット、小数部8ビットです。したがって、上限値があり、分解可能値があります。

上限値を超えた場合、または下限値を下回った測定値は正しく表示されません。

| 倍率 | 整数部、小数部ビット数 | 上限値(絶対値) | 分解可能値 | [nm]以下を表現するビット数 | PVS[2..0」表示 |

| S1 | (28+4) | 268mm | 0.0625nm | 4 | B”000” |

| S2 | (26+6) | 67mm | 0.0156nm | 6 | B”001” |

| S3 | (24+8) | 16.8mm | 0.00391nm | 8 | B”010” |

| S4 | (22+10) | 4.194mm | 0.000977nm | 10 | B”011” |

注意;分解可能値を小さくして意味がない、とご指摘を受けるかもしれませんので、説明させていただきます。

たっったひとつのデータを用いる場合には、確かに意味はありません。しかしながら、複数の点の平均を用いる場合、これらの要素が影響します。例えば、1ms間のデータの平均を求める場合、1000個の平均となります。210=1024、からお分かりかと思いますが、小数部ビットが平均値を変更させる力を有します。そこで、小数部ビットを大きくとっている次第です。

<速度の場合>

速度値を出力します。変位量と同様に、整数部と小数部で表現します。単位は、μm/s、です。

| 倍率 | 整数部、小数部ビット数 | 上限値(絶対値) | 分解可能値 | [nm]以下を表現するビット数 | PVS[2..0」表示 |

| V1 | (28+4) | 268m/s | 0.0625μm/s | 4 | B”000” |

| V2 | (26+6) | 67m/s | 0.0156μm/s | 6 | B”001” |

| V3 | (24+8) | 16.8m/s | 0.0039μm/s | 8 | B”010” |

| V4 | (22+10) | 4.194m/s | 0.000977μm/s | 10 | B”011” |

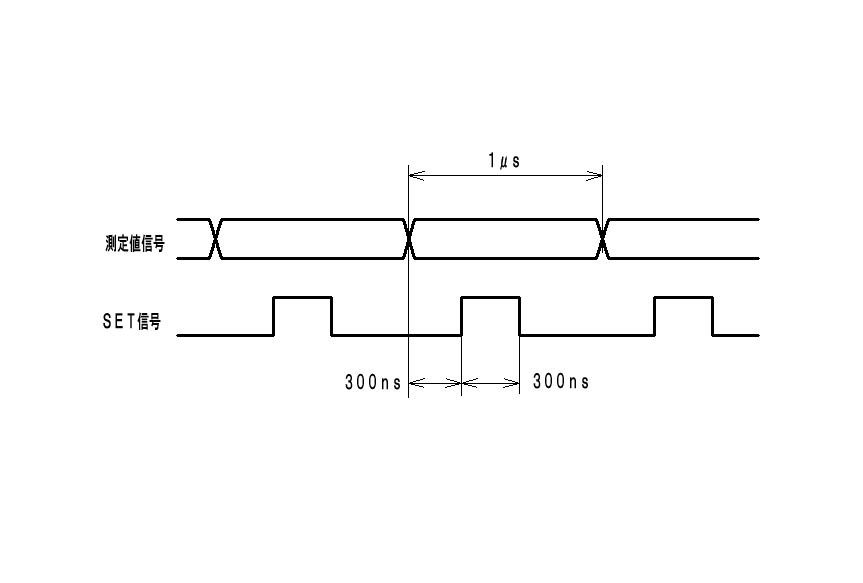

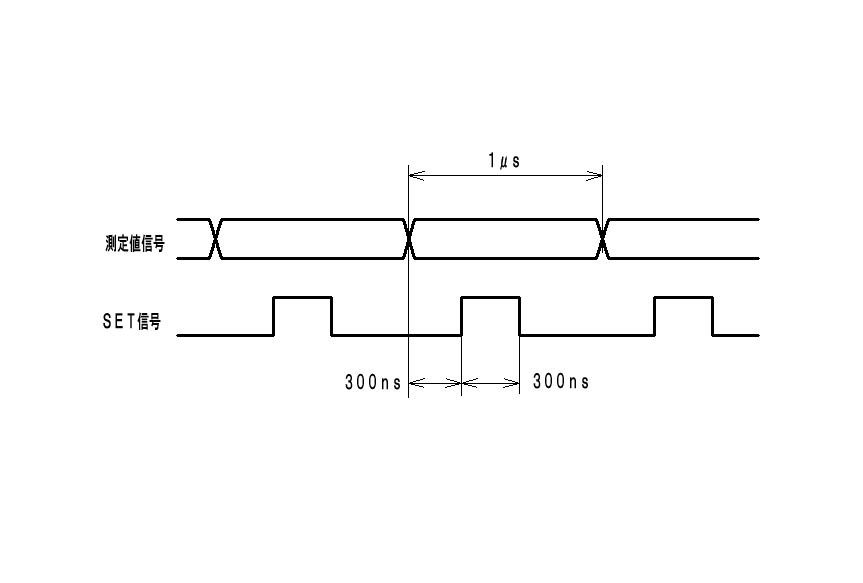

測定値信号とSET信号の時間的関係は下図のようになります。LVTTL(3.3V)信号です。

”光で物理量を高精度に計測”

お問い合わせ、ご質問は下記までお願いします。

株式会社フォトンプローブ 代表取締役 理学博士 平野雅夫

TEL 048−538−3993 本社

電子メール photonprobe@asahinet.jp

注意;2020年5月より、本社を移転しています。

旧本社の電話番号は使用できません