更年期障害の治療

女性は、一生のうちに初潮、月経、妊娠、出産、閉経というタイミングでからだが大きく変化します。

この変化には、エストロゲンという女性ホルモンが大きく関わっており、生理を迎える思春期、約28日サイクルの月経周期、妊娠・出産が可能な性成熟期の中で卵巣から分泌されるホルモンの働きに影響を受け、心身の変化が見られます。

一般的に子育ても一段落する人が多い50代前後の女性では、更年期という問題があらわれることがあります。

更年期は、エストロゲンの分泌が急激に減少してしまい、同時に女性のライフステージの変化に伴う心身への影響も大きく、女性ホルモンだけでなく、自律神経系の不調をも整えることができる鍼灸治療が必要です。

更年期障害とは

月経が来ない状態が12か月以上続いた時に、1年前を振り返って閉経としています。日本人の平均閉経年齢は約50歳ですが、個人差が大きく、早い人では40歳台前半、遅い人では50歳台後半に閉経を迎えます。

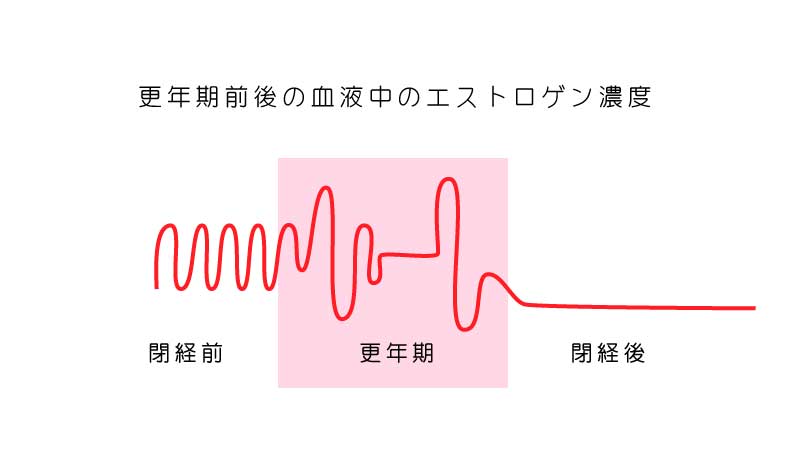

閉経前の5年間と閉経後の5年間とを併せた10年間を「更年期」といいます。更年期に現れるさまざまな症状の中で他の病気に伴わないものを「更年期症状」といい、その中でも症状が重く日常生活に支障を来す状態を「更年期障害」と言います。更年期障害の主な原因は女性ホルモン(エストロゲン)が大きくゆらぎながら低下していくことですが、その上に加齢などの身体的因子、成育歴や性格などの心理的因子、職場や家庭における人間関係などの社会的因子が複合的に関与することで発症すると考えられています。

引用元: 日本産婦人科学会:更年期障害

更年期障害の症状

更年期になると、卵巣機能が低下し、エストロゲンの分泌量が減少します。

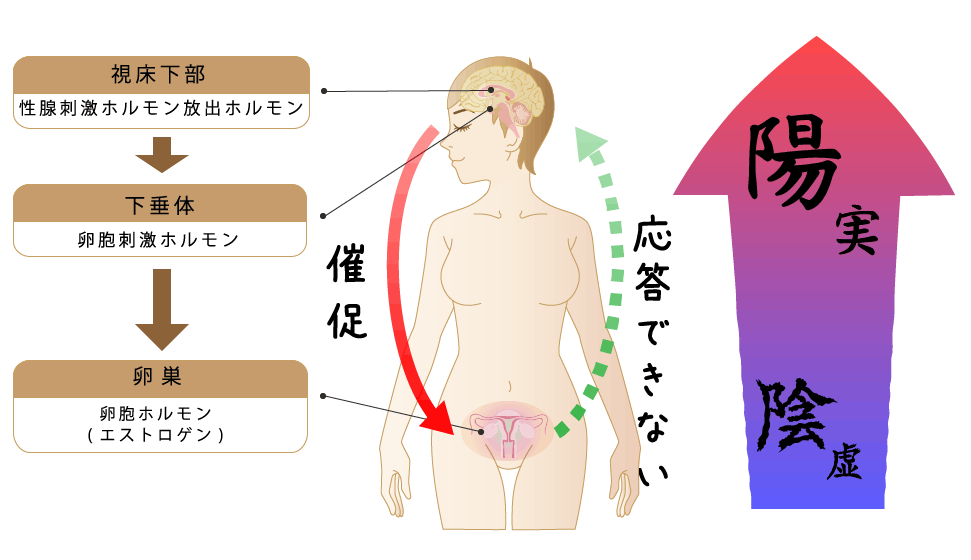

すると、脳の視床下部から性腺刺激ホルモン放出ホルモンを分泌し、脳下垂体から性腺刺激ホルモンを分泌させます。

しかし、卵巣機能が低下しているため、性腺刺激ホルモンが多く出てもエストロゲンの量は増えません。

このような状態を繰り返すうちに、ホルモンや自律神経のバランスが乱れてしまいます。その結果、ほてりやのぼせ、めまい、動悸、息切れ、イライラ、不安などなど全身の不快な症状が起こるのが更年期障害です。

代表的な症状

- 神経症状

- 頭痛・めまい・抑うつ・不安感・不眠

- 血管運動症状

- のぼせ・ほてり・発汗・手足の冷え・動悸

- 皮膚分泌症状

- 皮膚や粘膜の乾燥、唾液低下、ドライアイ

- 消化器症状

- 食欲不振、吐き気、便秘、下痢、膨満感

- 運動器症状

- 肩こり、腰痛、関節痛、手足のしびれ

- 泌尿生殖器症状

- 月経異常、頻尿、性器下垂感、外陰掻痒症

更年期障害の症状チェック

更年期障害かも?と思われる方は、「簡略更年期指数:SMI」というチェック表で確認してみましょう。

| 顔がほてる | 強(10) | 中(6) | 弱(3) | 無(0) |

|---|---|---|---|---|

| 汗をかきやすい | 強(10) | 中(6) | 弱(3) | 無(0) |

| 腰や足が冷えやすい | 強(14) | 中(9) | 弱(5) | 無(0) |

| 息切れ・動悸がする | 強(12) | 中(8) | 弱(4) | 無(0) |

| 寝つきが悪い、または眠りが浅い | 強(14) | 中(9) | 弱(5) | 無(0) |

| 怒りやすく、イライラする | 強(12) | 中(8) | 弱(4) | 無(0) |

| くよくよしたり、憂うつになる | 強(7) | 中(5) | 弱(3) | 無(0) |

| 頭痛、めまい、吐き気がよくある | 強(7) | 中(5) | 弱(3) | 無(0) |

| 疲れやすい | 強(7) | 中(4) | 弱(2) | 無(0) |

| 肩こり、腰痛、手足の痛みがある | 強(7) | 中(5) | 弱(3) | 無(0) |

合計: /100点

点数はいかがでしたか。50点以上は早めの治療が必要です。

更年期障害の治療

一般的に、更年期障害療の治療法としては、ホルモン補充療法、漢方薬、自律神経調整薬、抗うつ薬、抗不安薬などがあります。しかし、近年、乳癌とをはじめとするリスクが、治療効果を上回ってしまったため、必要以上に積極的には使用しなくなってきました。

ホルモン補充療法は、減少したエストロゲン(卵胞ホルモン)を補充する療法です。また、子宮を有する場合には、黄体ホルモン(プロゲステロン)を一緒に投与します。これは、子宮内膜の増殖を防いで子宮体がんを予防する目的があるからです。

※ホルモン補充療法の実際 日本産婦人科学会

鍼灸院である当院の場合、薬を使わず、もしくは併用しながら、鍼灸治療をおこなうことで、現在お悩みの諸症状をやわらげ、自然に更年期をこえるお手伝いをしていきます。

東洋医学で考える更年期障害

女子胞・胞宮

東洋医学では、子宮のことを「女子胞」、「胞宮」と呼んでいます。

女子胞は、五臓六腑と異なり、その機能においては臓腑との機能を合わせ持つ特殊な器官で「奇恒の腑」として考えられてきました。それは、女子胞が、月経をめぐらすといった腑としての機能を持ちながらも、胎児を宿し育てる機能、言い換えると「臓」としての機能を合わせ持つからです。

女子胞は、臓腑および経脈と密接に関係し、その生理機能、栄養状態が調整されています。臓腑では、腎・肝・脾胃が、経脈では任脈と衝脈と呼ばれるものが密接に関係しています。

西洋医学と東洋医学の診断の互換性

東洋医学では、更年期障害のことを「経断前後症」、「絶経前後症」と呼んでいます。 中国最古の医学書、「黄帝内経」では、女性は49歳前後になると女性ホルモンが衰退し、任脈と衝脈に血を注ぐことができなくなり閉経するとされています。そのため、更年期障害とは、基本的に腎の病と考えられています。

また、更年期の症状は、だいたい体の上のほうに偏ります。これは、東洋医学的な考えですが、下である陰が弱り、上の陽が高ぶるからです。専門用語で陰虚陽実といいます。

一方、西洋医学の考え方では、卵巣からエストロゲンが出なくなり、脳の視床下部では、エストロゲンが足りないことを察知し、エストロゲンを出す信号(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)を出します。この信号を受けて脳下垂体では卵巣刺激ホルモンを大量に放出して卵巣を刺激します。

しかし、卵巣にはもう卵胞がなく、女性ホルモンを分泌する力はありません。このように、本来なら女性ホルモンの分泌を調整するはずのフィードバックのシステムが暴走し、体内の調整システムすべてを混乱させることになるのです。

7世紀頃から自然の摂理を読み解き症状の原因を考えてきた東洋医学と、19世紀後半より確立した障害部位から原因を考える西洋医学(現代医学)でも、発生機序の方向性と症状は同じになります。

腎陰虚

更年期障害に代表する「めまい、耳鳴り、のぼせ、汗、ノドの渇き」の症状は、東洋医学では、腎陰虚と呼びます。

腎は水の臓器といわれています。

水(腎陰)が不足することで目・皮膚・など粘膜や皮膚を中心として乾燥がおこり、かゆみを生じることもあります。

また、腎は骨・髄を養い、髄は脳と通じていて、物忘れ・めまい・耳鳴りがおこります。

腎陰虚がひどくなると、肝陰を招き、肝陽上亢となって「動悸、怒りっぽくなる」などの症状があらわれます。

腎陽虚

もう一つの東洋医学的な更年期障害では、「顔面晄白(白くて光沢がない状態)、精神不安、寒がり、手足の冷え」などの症状があらわれ、東洋医学では、腎陽虚と呼んでいます。

腎陽とは、命門の火とよばれ、全身の陽気(あたためる力)の元となります。

腎陽が不足すると内寒が生じるとともに全身の陽気も減少し、手足が冷えます。

水湿の排泄が滞り、浮腫みやすくなります。

陽気不足でお血も生じやすくなり、気血の流れが滞ることで腰や膝の痛みがあらわれます。

腎陽は、各臓器の陽気の元であるため、肺の陽気が不足すると、風邪を引きやすくなったり、病気が慢性化しやすくなります。

脾陽を温めることができなくなると、脾の運化失調により更に陽気不足となります。