初めて乗ったバイクはトーハツアローの125ccであった。  なかなかいいバイクで故障も少なく良く走った。 当時トーハツはランペットスポーツを出していて、そのスタイルとスピードはあこがれの的であった。 1960年から様々な新車が連続的に発表された、これ等のバイクの評価は非常に高かったが時既に遅く、悪化していた経営状態を建直すことは出来ず会社更生法の適用を受け、バイクからも手を引いたのである。  このころたくさんのバイクメーカーが相次いで倒産したりバイク生産を打ち切ったりした。 今は4社しか残っていないが、それらが世界のバイクを席捲してしまったのである。 このトーハツなどはメーカーとして残っていてくれたら面白いのにと思うが、他のメーカーのようにダイナミックな他の事業がない状態では、やはり存続は難しかったのかなと思う。 ▲トップへ戻る

初めて自分で買ったバイクはやっぱりカブだった。当時中古で、4000円であった。高校生には少し高い買い物であったが、アルバイトの給料で買った。 性能はすでに語り尽くされているように、このバイクはタフでよく走った。この当時から私はレッグシールドを外して乗っていた。 スピードメーターも丸いのがほしかったので、スクラップ工場からもらい取り付けた。 90ccは家をたって貴志川から和歌山に通勤するために買った。 カブの歴史でもこの90ccのカブが一番トータルバランスがいいのではないかと思う。 会社の同僚が90ccカブで和歌山から青森往復をガソリン代5000円で行ったと自慢していた。 それくらいいい性能である。

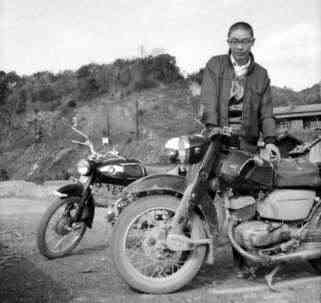

そして、あこがれのスーパードリームCB72(250cc)タイプ1を手に入れたのである。  このバイクであらゆるところを走り回った。 このバイクであらゆるところを走り回った。発表された時の、有名なキャッチフレーズは、「トップで70km/h以下では走れません」という、すごいものだった。実際は十分に走れたけど。 CB72は、そのクランク角度によってタイプ1とタイプ2があって、180度クランクのタイプ1のほうが高速型であった。 カタログデータの155kmは出したことはないが、メーター読みで150kmまではのばした。 3週間連続でスピード違反の切符を頂いたのもこのバイクである。 CB72は、空冷2気筒OHCエンジンの最高出力は24PS。リッターあたりほぼ100馬力を、この時代にたたき出している。 その時のエンジン回転数は9000rpm。 当時としてはすごく高回転。タイプ1はポイントが2つあり、調整が面倒だったけれど、それがまた楽しかった。 おもしろかったのは、セルもついていたが、キックが前に踏むタイプで、よいしょと足を踏み出して始動した。 燃費は、26km/lほどであった。 本来は、シルバーのフェンダーとブラックのボディのツートンだが、1台だけのCBにしたかったので、オールブラックにした。フェンダーとサイドカバーにイエローで細いラインを引きアクセントにした。 サイドカバーの「OHC]というマークはプリンススカイラインのものである。 写真がほとんどないので寂しいが、熊野の山並みをバックのこの写真はお気に入りで、場所は古座の重畳山頂上である。

このバイクは二人の子供が4歳と2歳の時に乗っていた。買い物に行くときなど、まさにベトナム状態で、4人が乗って出かけた。 ホンダのホームページを見ると、当時のカタログのキャッチコピーがあった。   「・・あらゆる道を軽快に走るジュニアスクランブラー、CL90が、特に操作しやすく気軽に乗りまわすことができ、しかも性能はグンとアップ、デザインもヤングライダーの好みにぴったりの、 フレッシュでたくましいスタイルに一新、道を選ばないダイナミックな新型マシーンです。 ◎ハイ・パフォーマンスのエンジン4サイクルOHC89ccで、最高出力9馬力、最大トルク0.75Kg−m、圧縮比9.5、 と圧倒的な強力エンジンを搭載、しかも低速から中速まで、4サイクル独自のフラットなトルク特性をもたせ、特別なテクニック不要の軽快さで、使いやすい特色をもっています。4段ミッションロータリーチエンジとプライマリーキック方式を採用、混雑した街中でも余裕をもって気軽に走行できます。・・」 キャッチフレーズの通りコトコトとよく走った。このあと2年ほど乗りシャリー70に変えた。 ▲トップへ戻る

このバイクは、叔父からもらった。車体が軽いので、とにかくよく走った。250cc専用のボディにしたため128kgと軽く。 2サイクルパラレルツィンのパワーリードバルブエンジンは30馬力で、スペックとしては飛び抜けたものではなかったが、2サイクルでもあり、エンジンの吹け上がりがよく、250ccとしては出足がよかった。 その割にはピーキーではなく低速からスムーズに乗れた。 難点は、事故車だったのか少しハンドルが振れたことである。今思えばホイルバランスをとれば直ったかもしれない。 シートも破れ、タンクも錆びて取り替えた。結構メンテに金がかかった。燃費はそれほど悪くなかった。 実は、このスタイルはあまり好きではないので、HONDAのスーパーホークかCB250RSを探したのだがいいのがなかったのである。1978年6月登場し、当時価格27万9000円であった。

友人から譲り受けたが、そのときは錆びだらけで、少し寂しい状態であったが、あちこちを磨き、フレームを塗装し、悪い部品を交換して普通に走れるようにした。単気筒独特のエンジン音が心地よかった。  車体が軽いので、取り回しがきわめて楽であった。操縦性に癖がないので女性にも人気があったと思う。 車体が軽いので、取り回しがきわめて楽であった。操縦性に癖がないので女性にも人気があったと思う。飛び抜けた性能ではなかったが、コーナリングもよく、日常の足代わりに重宝した。 しばらく乗って、息子が免許を取ったので、譲った。その後、息子がヤマハ ルネッサを買ったので、今度は娘が乗り継いだ。 経年劣化による部品取り替え以外は特別なトラブルもなく、よく走った。 燃費も30km/l近く走ることもあり、経済的であった。 このバイクのデビューは1984年6月。いわゆるバイクブームが落ち着きかけてきた頃だが、バイクに乗ることはオシャレ、という考えも成立していた時代だった。今のバイクの惨状をみるとこの当時のバイクの楽しさがなつかしい。

とにかくよく走り回った。トコトコとあまりスピードは出さずにあちこち走り回った。 とにかくよく走り回った。トコトコとあまりスピードは出さずにあちこち走り回った。山を、それもダートをもっと走りたかったが時間と年齢がそれをさせなかった。 タンデムが多かったので安全第一を心がけながら走った。 どのみちを走っても同じバイクには、このKLE400には、なかなか出会わなかった。 世界を見るとクラブまであるが、日本の中途半端な免許のカテゴリーのせいで功成っている。海外は500CCであったが日本は400CCであった。 私は限定なしの免許を持っており大型バイクが乗れるが400CCしかないKLE400にしたのである。 新車から約17年。とにかく走り回ったがある日エンジンはかかるが一定距離を走るとエンジンが止まってしまいダートなどを行くと危ないので、ネットでいいのを探したがちょうどいいのがなく、仕方なく手放すことにした。 カラが大きいのでバイクを知らない人が「大きいね。750か」とよく言ってくれたが「400です」と答えると「大きいね」と返事が返った。難点はサイドスタンド(これしか無い)が立っていたので駐輪場所が平らで前に倒れない場所を探すのが大変だった。 それとカバーが大きく何かメンテするにもカバーを外さなければ仕事ができず、時間がかかったことである。 動画リンク ■https://youtu.be/YP2GG_tAi6k(youtube) ページに移動 ■KLE400メンテナンス記録 (asahi-net.or.jp)

.jpg) KLEのかわりの車種でネットショップを探し、千葉にあるものを買った。 KLEのかわりの車種でネットショップを探し、千葉にあるものを買った。若干の不安があったが会社への通いや休みの日の楽しみがなくなるので探した。 あったのは8年13000km以上走っていたが機関が調子いいということでポチッとした。 前の持ち主が手入れが悪かったのかフェンダーのうらが錆びていたりしたがエンジンは掛かりも良く快調に回った。単気筒独特のエンジン音はKLEではなかなか味わえないものであった。 タイヤが悪く前後ろをすぐに変えたが修理屋さんの組み付けが悪かったのか、チューブに傷が着いてパンクした。愛嬌愛嬌。 いろいろパーツを組み込みあらゆる乗り方ができるようにした。トップケースはKLEで使っていたものを流用したがレッグカバーやシールドはネットで買った。時計やスマホホルダーも取り付けた。単気筒でありエンジンむき出しなのでメンテがやりやすいのはありがたかった。またサイイドスタンドの立てる位置がKLEよりもラフですんだので助かった。 坂の途中でバックファイアになるのかパンパンをマフラーがなった。はじめはなにかと思ったが自分の排気音だった。 しかしこれも乗る側の都合(体力的)により手放すことにした。 バイク王が高く引き取ると言うことであったので手放し、カブCC110一台にしたのである。 動画 ■https://youtu.be/cHOC6NhKuvQ(youtube) ページに移動 ■HONDA CB400SS (asahi-net.or.jp)

.jpg) このバイクは子供がイギリスに転勤したので預かった。 このバイクは子供がイギリスに転勤したので預かった。270度クランクの爆発音は独特で、エンジン音が楽しかった。 ドカッティを意識したのかフレームの形状が個性的であった。 しかしこの車に乗っていると首や手が痛くなり、長距離には向かないと思った。 それに知人から「KLEだと心配しないけどこの車に乗るとスピードが出るので心配や」と言われた。それくらいスピードが出た。 とてもオジンに制御できるバイクでは無かった。 それでも4年ほどバッテリへたりに気をつけて転がした。このバイクも修理がしにくかった。 動画 https://youtu.be/GTPA3wUds3U

▲トップへ戻る

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)