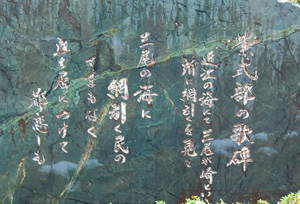

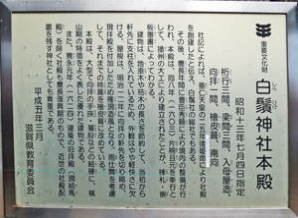

海津大崎までの湖岸を走っていると湖の中に鳥居が立っていた。 これはこれはと思い、車を駐め初詣をこの神社に決めた。白髭神社であった。  湖中に朱塗りの大鳥居があり、国道161号線をはさんで社殿が立っている。 「白鬚さん」「明神さん」の名で広く親しまれ、「近江の厳島(いつくしま)」とも呼ばれているという。 延命長寿・長生きの神様として知られ、また、縁結び・子授け・開運招福・学業成就・交通安全・航海安全など、人の営みごと、業ごとすべての導きの神という。 祭神は猿田彦命(さるたひこのみこと)。 社伝を読むと、創建は約2000年前、近江最古といわれる歴史を誇り、現在の社殿は豊臣秀吉の遺命によって、その子秀頼が片桐且元(かたぎりかつもと)を奉行として造営したという。 湖中の鳥居は琵琶湖とその後にそびえる山々や竹生島と調和し、美しい。 境内には、明星派の歌人である与謝野鉄幹・晶子夫婦が神社を訪れた時に詠んだ歌を刻んだ歌碑がある。 垂仁天皇(第11代)25年に倭姫命によって社殿が建てられたのが当社の創建であるという。 また白鳳2年(674年)には、天武天皇の勅旨により「比良明神」の号を賜ったとも伝わる。 白鬚信仰の多く分布する武蔵国北部や近江・筑前には渡来人が多いことから、それら渡来人が祖神を祀ったことに始まるという説もある。 当社の周囲には、背後の山中に横穴式石室(現・末社岩戸社)が残るほか、山頂には磐座と古墳群が残っているという。 琵琶湖周辺に渡来人が多くいたということは、司馬遼太郎さんの「街道を行く」にもかなりふれられている。 その辺の歴史は調べると面白い。 社殿の屋根に雪が積もり、雪国であることを知らされた。 正月でもあり、たくさんの人が入れ替わり立ち替わり参拝していた。

正月の3が日、琵琶湖周辺の観音様をウォッチングしに行った。 まず行った神照寺は「萩の寺」としても名高い真言宗智山派の古刹という。 平安時代前期、宇多天皇の勅命を受けた本覚大師による創建と伝えられ、当初は七堂伽藍300坊を有する大寺院だったらしい。その後、度重なる戦火で焼失し、そのつど足利、浅井、豊臣の各氏によって再建されたという。 現在の本堂は、江戸時代後期に建てられたもので、他に山門、客殿、稲荷堂などがある。 寺宝は多く、千手観音立像、毘沙門天立像はいずれも平安時代の優品で、国の重要文化財に指定されている。 鎌倉末期と平安後期の不動明王像2躯は、県指定の重要文化財。 また法具では金銀鍍透彫華籠(きんぎんとすかしぼりけこ)16枚を有し、現存する日本最高のものとして、国宝である。 華籠とは法会の時に、花を盛って本尊に供えられる皿で、もとは竹で編まれていたらしい。 この寺には「神照寺流」といわれる雅楽が伝えられ、平安時代の雅楽譜や室町時代の楽太鼓も保存されており、毎年3月15日の涅槃会に入楽大法要が営まれるという。 <国宝>金銀鍍透彫華籠16枚 <重文>木造半肉彫千手観音立像 木造毘沙門天立像 金銅鍍透彫華鬘11枚 戦国時代には、大永三年(1523) 京極氏の陣所となり兵火で山内が荒廃、焼失。 のちに、浅井氏が旧観通りに再建、天文年間(1533~1554年)に浅井家が中心となり正月三日に新年茶会を催していた。 元亀元年(1570年) 姉川の戦いによる兵火で焼失した。 天正元年(1573年)小谷城の落城と共に兵火に遭い一時衰退した。 天正十一年(1583年)秀吉公が天下を統一すると、安堵状を頂き伽藍の大改修を行った。 こうしてみると戦禍をまともにかぶり、その都度衰勢を繰り返したのが分かる。 徳川の時代に朱印状を賜った、天阿上人が京都の愛染寺より住職となり、寺運の興隆に尽くした。 醍醐寺の末寺となる(真言宗醍醐派) この日、宝物を見るのに住職さんに宝物殿をあけてもらったが、前日の雪で歩きにくかった。 本来は予約をしないと開けて頂けないとのことだが、特別に開けて頂いた。 宝物はいずれも見応えがあったが、特に金銀鍍透彫華籠(きんぎんとすかしぼりけこ)がこれまで見たこともないものだったので、記念に葉書を買った。

渡岸寺観音堂(向源寺)は、全国に7体ある国宝十一面観音の中でも特に美しいとされる十一面観音を祀っているという記事を読んだのではるばる来たのである。 この観音をはじめとし、高月町内を中心とした地域は「観音の里」と呼ばれ観音が多く点在しているという。 夏には「観音の里たかつき・ふるさとまつり」では、各集落に祀られている観音を一度に拝観できる貴重な機会があるらしい。ここを訪れたときは雪の積もる冬であった。 向源寺の観音様は、渡岸寺(どうがんじ)観音堂というお堂に安置されている。 お寺の名前が向源寺と渡岸寺がありややこしい。一般的には「渡岸寺の十一面観音」とも呼ばれていますので、どちらのお寺かわからないような感じがするが、「渡岸寺」というのは集落の名前で、「高月町渡岸寺」という地名にある「向源寺」というお寺という。 向源寺の門から、少しのところに仁王門があり、仁王さんがいる。 その奥に観音堂がある。 向源寺は真宗大谷派のお寺なのだが、浄土真宗といえば、阿弥陀如来以外の仏像を祀ることは許されていないということで、「向源寺」としてではなく、「渡岸寺」という名前が一般的になっているという。 観音様の前には、ガラスケースなどなく、近くまで寄って拝観することができる。しかしここも撮影禁止なのである。 カメラのシャッターにビビっと指が動くが押せないこのつらさ。 この観音像は元々、聖武天皇の勅願で制作されたもので、白山信仰の祖である泰澄大師によるものという。都に疱瘡が大流行して死者が相次いだので、それを受けてのものらしい。 その後は泰澄が開いた、慈雲山光眼寺というお寺が所有していたが、戦国時代に織田信長と浅井長政による姉川の戦いで、堂宇は焼失してしまった。でも、観音様だけは、住職と門徒たちに土に埋められて守られた。 このあたりの地元民の奮闘ぶりはよく紹介されている。 埋められていた場所も観音堂の境内にあり、案内板が立っている。湖北には戦乱に巻き込まれて数奇な運命をたどった仏様が多い。この観音様も例外でないが日本の仏像の美しさを伝えてくれている。 こんなきれいな観音様を埋めなければいけない戦争がにくい。

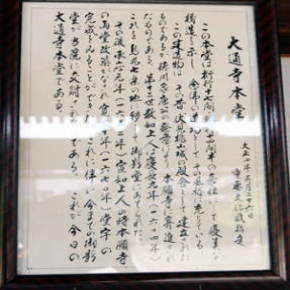

曳山祭を見学した後、八幡様からそれほど遠くないところにある大通寺に参詣した。  祭りの後歩いていたら「表参道」があり、商店街を進んでいくと大通寺があった。 祭りの後歩いていたら「表参道」があり、商店街を進んでいくと大通寺があった。大通寺は、滋賀県長浜市にある真宗大谷派の寺院である。 真宗本廟(東本願寺)を本山と仰ぎ、本尊は阿弥陀如来。 あまり、というより全く知識のないお寺であった。巨大な三門には彫刻が施されており、見応えがあった。境内はかなり広い。 ただし、重要文化財や深い歴史があるお寺にしてはなんとなく乾いた雰囲気で古刹らしいしめやかさに欠けていた。このなんとなく乾いた感じはなぜだろうかと考えたが、境内も含め木々の手入れなどがすこし粗いためかも知れない。 いずれにしろ圧倒的な存在感のある三門と本堂そして庭は見応えがある。 正式には無礙智山(むげちざん)大通寺というが、一般に「長浜御坊」の名で呼ばれている。 本願寺12世の教如上人が、湖北門徒に仏法を説き広めるための道場を、旧長浜城内に開いたのが始まりで、そのころは、長浜御堂と呼ばれていたという。 伏見桃山城の遺構と伝わる本堂や大広間、長浜城の追手門を移築した脇門(薬医門)など、建造物の多くが、国あるいは市の重要文化財。 県指定の文化財としては、南北朝時代の銘を刻んだ梵鐘がある。 客室(含山軒、蘭亭)内部の障壁は、狩野山楽・山雪、円山応挙によって描かれており、その庭園は国指定の名勝である。 含山軒庭園は、伊吹山を借景として鑑賞式枯山水。前方に盛砂を敷き、中ほどに亀島を配して、伊吹山から枯滝に水が注いで見えるよう設計されているらしい。 古い歴史もあり、長浜に行けば、ここは必見である。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||