星の雪

村外れの小さな家の庭で、薪を割っていた白いひげのおじいさんの頬に、冷たいものが触れました。おじいさんは、薪を割る手を休めて灰色の空を見上げて独り言をつぶやきました。「今年はもうそんな季節か」

その独り言を待っていたかのように、灰色の空からは たくさんの雪が舞い降り始めました。雪の多いこの村の初雪です。 これから、この小さな村は雪の白い毛布におおわれて、長い長い冬を過ごすのです。人々は厚手の服を身にまとい、

頭をすっぽりと収められる深い帽子をかぶります。 それからかじかむ手にはどうしても手袋が必要になります。家の中では暖炉にどんどんと薪がくべられて、燃え上がる炎が、雪の降る夕べの沈みがちな気持ちを暖めてくれるのです。

白いひげのおじいさんも、そんな暖炉にくべるための薪を割って、冬の仕度を進めていたのです。おじいさんの脇には今日割った薪が高くつまれていました。「これでは早く暖炉の準備をしなくてはいけないな。

あの子の熱がまた上がってしまうといけないし。 少しでも元気になるように、今晩は何か暖かいものを 作って食べさせてあげよう」 そう言うとおじいさんは、たくさんの薪を抱えて家の中に入りました。

その日から雪は毎日のように降り続きました。 そんなたくさんの雪にとっては、この小さな村を 雪の野原に変えてしまうのは簡単なことでした。

さらさらと乾いた雪は、家の中から見ていると粉砂糖のように真っ白で、雪に埋もれる家はお菓子で できているようにも見えます。けれど一度外にでると、

雪は人々の体に冷たくまとわりついてきて、 少し遠くに出かけるのさえたいへんです。冬の間は道も雪に埋もれて、少し前に歩いた人の足跡さえもすぐに消されてしまうのです。それで人々は、夏の間に蓄えた食べ物を口にしながら、多くの時間を家の中で過ごします。

白いひげのおじいさんは、暖かい部屋から窓の外を眺めました。 家の前の山々にもすっかりと雪が降り積もり、 樹木も白い枝を生やします。夏の間は自分の庭のように山を歩いていた大きな熊も、きっと暖かな土の中で体を丸めて

冬眠をしていることでしょう。 おじいさんは、ベットの中で赤い顔をして目を閉じる、 小さな女の子の頭に手をかざしたまま、その顔をのぞきこみ、ため息をつきました。「まだまだ、熱が高いようだ」

村の人々のそんな苦労はまるで知らないように、 雪は楽しそうに空から舞い降りてきます。

「ロン、ロン、ロン、ロン」

そんな歌を歌いながら、雪は空で軽やかに踊ります。

「ねえ、僕の踊りはきれいだろう。だって、5回も連続してくるくるとまわれるんだよ。」

「それよりも、見て。私は、こんなにも早く空を斜めに滑れるのよ。」

曇り空の下にはそんな雪の楽しい会話が一杯なのです。

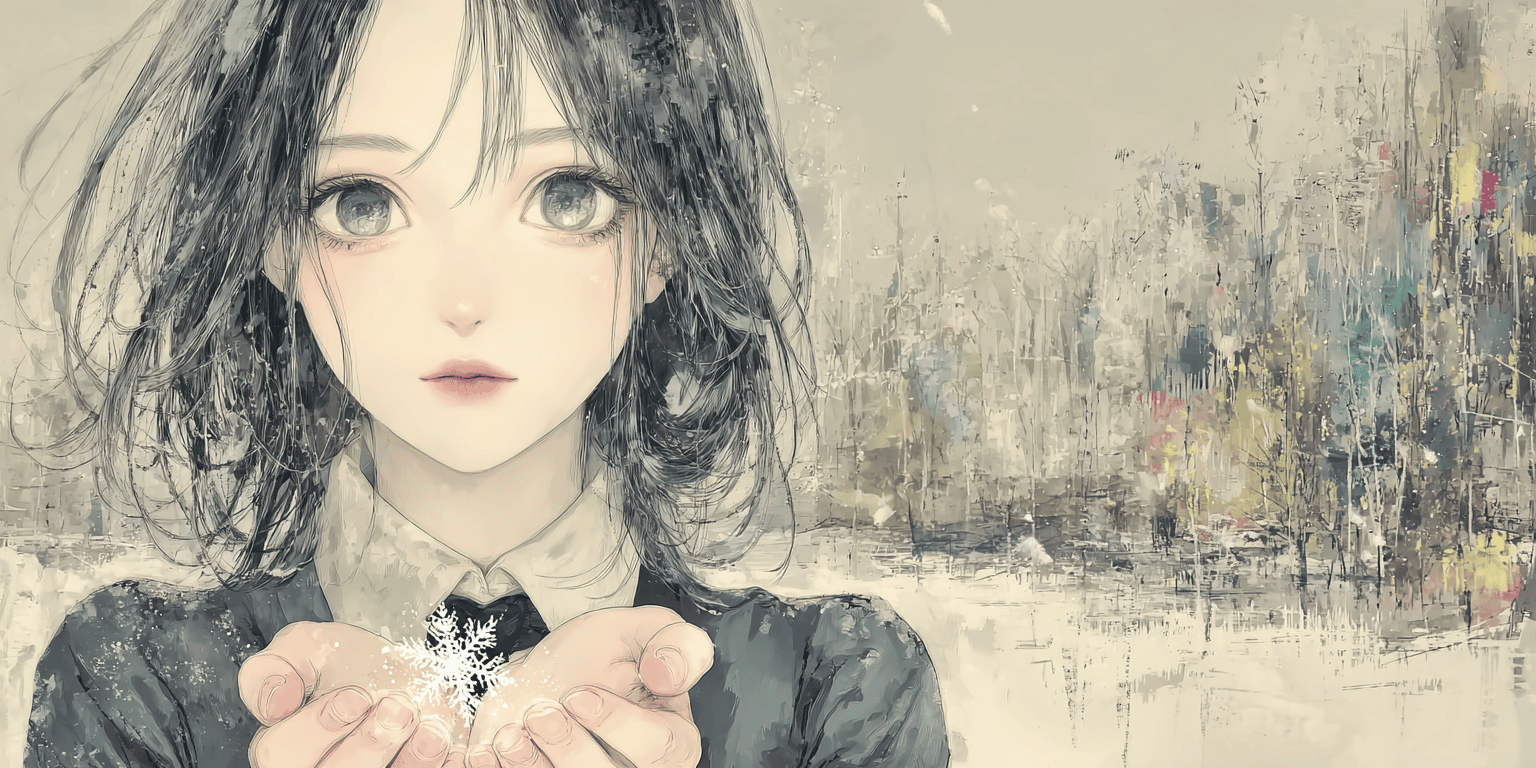

雪は一人一人、その姿が違います。美しい六角形をしているもの、 長い四角形の頑丈な体をしたもの、針のような細い腕を 何本ものばした、ぶつかれば壊れてしまいそうな雪もいます。 そんな雪の踊る空の舞台に、ひときわ美しい星の形をした雪が

舞い降りました。星の雪は、五つの長い手を一杯に伸ばして、 ワルツを踊るようにゆっくりと宙を舞います。 その優雅な様子には、まわりの雪の仲間も、

自分の踊りを忘れて見とれてしまいます。それで、星の雪はいっそう得意げに、雪の舞台を舞うのです。

星の雪は踊ることが大好きだったので、北風に頼んで何度も何度も宙に舞っては、空の高いところから舞い降りてきました。踊り疲れると、星の雪も家の屋根や木の上で休むことがありました。けれど、仲間の雪のように地上に降りることはありませんでした。地上におりると、どんどん新しい仲間が上から降り積もって、飛びたてなくなることがあるからです。それで星の雪は、地上に落ちそうになると、仲の良い北風を呼んで、空の高いところまで連れて行ってもらうのです。仲間の雪も、星の雪の美しく踊る様子は何度でも見たいので、そんな特別扱いに、誰も文句は言わなかったのです。

そうして、星の雪が生まれ落ちてから何日かがたったある夜のことでした。星の雪は大きな木の幹の上で休んでいました。あまりにも勢いよく空を踊ったので、目がまわってしまったのです。

「ああ、今日も楽しかったな。みんな、僕の踊りをびっくりしながら見ていたっけ。中には、僕を真似しようとした仲間もいたけど、やっぱり僕のようには踊れないのさ。だってこんな素敵な5本の手を持っているのは僕だけなんだから。」

星の雪はそんなことを考えていました。そうして、

「もう今日は疲れたからこのまま木の上で休もう」と思ったのです。

星の雪が休むその大きな木のそばに、木の陰に隠れるように小さな家がたっていました。その家の小さな窓からは、暖かな明かりがこぼれていました。

毎日を踊ることで忙しく過ごした星の雪には、窓からこぼれる暖かな明かりは、初めて目にするものでした。その明かりは、星の雪の休む木の幹にまで届き、凍った木の肌をオレンジの色で優しく温めていました。星の雪は、こんな柔らかな明かりがこぼれる窓の中を、覗いてみたく思いました。雪の踊る真っ白な舞台では、こんな素敵な明かりは見たことがなかったからです。

「ねえ、北風君、僕をあの窓の側にまで運んでいってくれないかい。あの素敵な明かりの正体を見てみたいんだ」

その星の雪の言葉を聞いて、北風が頭をもたげました。そうして

「お安い御用だよ、星の雪君」言うと、きれいな星の雪の形を崩さないようにと、いつものようにそっと息を吹きかけました。その北風の一吹きで、星の雪は窓の近くに運ばれました。

「星の雪君。でもあまり窓のそばに長くいてはだめだよ。あの窓からこぼれる明かりはとても暖かいから、君の自慢の腕が解けてしまうからね。」

その家は村はずれの、あの白いひげのおじいさんの家でした。部屋では暖かな暖炉に薪がくべられて、赤い炎が勢いよく燃え上がっていました。窓に顔をはりつけた雪は、少しの間、部屋の中のあまりの明るさに何も見えないでいました。

やがて目が慣れてくると窓の中の様子が見えてきました。暖かな暖炉のそばには小さなベット。ベットのそばには白いひげのおじいさんが、小さな椅子に腰掛けていました。そしてベットの中で半分体を起こした少女に、暖かなスープを渡しています。白いひげのおじいさんと少女は何か話をしています。星の雪は、そっと二人の会話に耳を傾けました。

「どうだい。少しは、気分が楽になったかい。まだ熱は下がらないようだけど」

少女の額に手をおいた、白いひげのおじいさんの声です。

「だいじょうぶ。このスープがとてもおいしくて、体を温めてくれるから、楽になったわ」

「そうかい。それはよかった。早く、ベットから起きだせるといいね」

「まだ、雪はたくさん降っているの」

「ああ、今年は、いつもの年よりもたくさん降っているよ」

「それじゃあ、もう山も野原も川もすべて真っ白ね。早くみんなと外で遊びたいわ。そりに乗ったり、

雪だるまを作ったり。ねえ、私の冬用の赤い帽子は。」

「雪が降る前から準備してあるよ。雪が降ったらすぐにお前が遊びにいけるように考えてね。待っておいで」

そう言うと白いひげのおじいさんは立ち上がって、部屋を出ました。そうして、少女のお気に入りの赤い帽子を手にもって、部屋に戻ってきました。

「ほら。お前の帽子だよ」

「ありがとう。この帽子を被っていると、雪の中でもみんなが私のことを見つけてくれるの。だからとても便利よ」

そう言うと少女は帽子を頭に被って、ベットから起き出しました。そうして星の雪がそっと聞き耳をたてていた窓のほうへと歩みより、外を眺めようと窓に顔を近づけたのです。

少女は星の雪の目の前に立ちました。その頬は熱のせいでしょうか、少し赤く火照り、呼吸はどこか苦しげです。けれど外を眺める少女の瞳は力強く、瞬きをしたり、目を動かすたびにきらりきらりと美しく輝きます。まるで少女の瞳の中に金色の美しい雪がひとひら宿っていて、疲れることなく遊んでいるように。星の雪はそんな素敵な輝きを見たことがありませんでした。雪は自分たちの形の美しさを自慢します。けれど、星の雪がみた一番美しい形の雪よりも、その少女の瞳の輝きの方が何倍も美しく思えたのです。

少女は、しばらくの間、窓辺に立ったまま外を眺めていました。きっと病気が治った後、友達と何をして遊ぼうか、そんなことを考えていたのです。そして星の雪も、窓にはりついたまま息を殺すように、静かに少女の瞳を眺めていました。

「もう、そろそろベッドに戻っておいで。熱が下がらなくなるよ」

そう呼ぶ白いひげのおじいさんの声に「わかったわ」と言いながら、少女は背を向けてベッドの方に歩き始めました。そうして星の雪も空に飛び立とうと思いました。それは家の中の暖かさに体が火照ったからよりも、少女の瞳の美しい様子に、体の中から、暑くなってしまったからです。北風は星の雪を抱き取ってまた空に舞い上げました。

「星の雪君、窓の中は楽しかったかい」

「ああ、とてもきれいだったよ。」

星の雪は、少女の瞳の美しさを思い出しながら、空をひらひらと舞いました。その心を奪われたような様子を見て、北風は星の雪が暑くてのぼせてしまっているのだと思いました。

次の日から雪の星は、少女の家のそばで、クルリクルリと空を舞うようになりました。それは、少女が窓から顔をだせば、すぐに北風に頼んで窓の近くに運んでもらえるからです。

星の雪がドキドキとしながら窓の中を覗き込むと、少女はいつでもため息混じりに小さくつぶやきます。

「早く、病気が直って外で遊べればいいのに」

そのたびに、星の雪の心は痛みました。星の雪は自由に空を舞って、楽しくいられるのに、少女は病気のせいで、小さなベッドの上から動けないのです。少女が外で遊べたらどんなに嬉しいことでしょう。星の雪はきっと少女の赤い帽子を一番に見つけて、その帽子に止まって、少女と一緒に野を走り回るのです。

けれど、星の雪が見るたびに少女の瞳は力を無くし、瞳の奥の輝きも失われていくようでした。そうしてふっくらとしていた顔も、どこかやせおとろえてしまいました。星の雪は、そんな少女の様子を見るたびに胸が痛み、うつろな気持ちのままに空を舞います。そんな星の雪の様子を北風も心配していました。

星の雪は少女のことが心配で、一日に何度も、窓の中を覗きこみました。時々、白いひげのおじいさんが祈っている姿を見たこともありました。

「神様、あの娘の病気を早く直してあげて下さい。赤い帽子を被ってあの子が友達と、外を駆け回れるようにしてあげて下さい。その楽しい様子には神様、あなたもきっとお喜びになられることでしょう」

白いひげのおじいさんの必死の看病もむなしく、少女の病気は日に日に悪くなっていったのです。

この雪の深い村には、小さな診療所が一つあるだけです。2日に一度、少女の様子を見にきてくれる村のお医者さんは、少女の病気に首を傾げます。

「軽い風邪だとばかりおもっていたんだけれど、どうも原因がわからない。これは大きな街のお医者さんにみてもらって、薬を処方してもらわなければならないようだ」

村のお医者さんはため息をつきました。

村のお医者さんは少女のことを心配して、何度も町のお医者さんに連絡をとりました。けれど、いつもよりもあまりにも多い今年の雪です。冬の間は寒さに強い犬ぞりでしか、町にはいけません。町まで少女を連れて行くのに、どれぐらい時間がかかるか、誰にもわからないのです。その間に病気の少女の様態がもっとわるくなってしまうかもしれないのです。

「ああ、この雪さえやんでくれたら、この娘の病気なんてすぐによくなるのに」

そんな様子を毎日のように見ていた星の雪は、もう今までのように、楽しく空を舞うことはできなくなりました。みんなから誉められる素敵な形をした自分の体も、とても重たいものに感じられます。そんな星の雪の気持ちも知らず、楽しそうに空を舞う仲間の雪たちの様子がうらめしく思えて、星の雪は自分がとても嫌に思えました。

「あの娘に出会うのだったら、どうして僕はこんなに冷たい雪に生まれてきたのだろう。せめて春の雨ならば、優しく大地に降り注いで、緑のひげのような草木を喜ばせるだろうに。そうしたら、少女の病気なんてすぐに治ってしまって、元気な手足で、色づく花畑の中を走り回るだろうに」

星の雪は、ふらふらと空を舞っては、少女を助けるための方法を考えます。けれど何度考えてもいい方法は思いつかないのです。それは自分たち雪がいなくなること。それしかないからです。

「ねえ、北風さん。君の力で、地上に降り積もる雪を吹き飛ばしてくれないかい」

星の雪は仲良しの北風に頼んでみます。普段は、星の雪の言うことは何でも聞いてくれる北風ですが、これには困ったように答えるばかりです。

「星の雪君。君があの家の病気の女の子を助けたいことは知っているよ。だから僕もなんとかしてあげたいのだけど、ほら、見てごらん。君の仲間は次から次へと空から降りてくるだろう。それに大地をみてごらん。あんなにたくさんの君の仲間が降り積もってしまっては、僕がいくら一生懸命に働いてもきりがないよ。」

星の雪は少し考え込んだようすで言いました。

「それじゃあ、雪が降ってこなければいいんだね。僕らを降らせる雲さんに頼みに行ってみるよ。これ以上、雪を降らせないで下さいって。北風さん。僕を一番大きな雲さんのところまで運んでいってくれないかい」

北風は星の雪の言葉に少し躊躇していた様子でしたが、

「わかったよ星の雪君」と言うと、

一番大きな雲のもとに星の雪を運んでいきました。

星の雪は高く空を舞って、大きな雲の中に入り込みました。そうして大きな声で雲に話しかけました。

「ねえ、雲さん、僕のお願いを聞いて下さい」

けれど雲は何も答えてくれません。それもそのはずです。雲の中ではたくさんの雪が生まれて地上に降りていきます。その新しい雪の楽しげな声に、星の雪の声はかき消されてしまうのです。

星の雪はもう一度、自分の体が壊れてしまうぐらいに大きな声で雲に呼びかけました。

「ねえ、雲さん、これ以上雪を降らせるのはやめてよ」

その大きな声は、雲にも聞こえたようです。そうして地上に降りていこうと準備をしていたまわりの仲間たちも、不思議そうに星の雪を眺めています。

雲は少し怒ったような声で問いかけます。

「誰だい。そんな馬鹿なことを言うのは。皆が楽しくしているときに。」

星の雪は答えます。

「ごめんなさい。でも雪が降り止まないとたいへんなんです。」

その言葉にはまわりの雪の仲間も、ざわざわと騒ぎ始めます。

「僕の言うことを聞いてください」と星の雪は、病気の少女の話を一生懸命に雲に伝えました。少女の瞳がどれほど美しいかと言うこと。赤い帽子を被って、友達と外を走りまわりたいこと。その少女が病気で、このまま雪が降り続けば死んでしまうかも知れないこと。星の雪は心にたくさんたまった言葉を、そのままに雲に投げかけたのです。

その話にじっと耳を傾けながら聞いていた雲でしたが、やはり答えは変わりませんでした。

「君の大好きなその女の子には残念だけど、君のお願いはやはりきくことはできないよ。見てごらん。冬の間、雪をたくさん降らせることが僕の一番の仕事なんだよ。そんな僕に仕事をするなと言うのかい? それに君はもう十分に楽しんだからいいかも知れないけど、これから地上に降りていこうとする君の仲間は、これから空の舞台で踊ることをとても楽しみにしているんだよ。君にも仲間のうきうきとした様子がわかるだろう。」

たしかに星の雪の仲間達は、早く地上に降りたくて落ち着かないようすなのです。

「あんまり君のわがままで、物事を言ってはだめだよ。」

もう星の雪には何も言わせないとばかりに、雲はピシャリと言いました。

星の雪は、その言葉にすっかりと黙ってしまいました。ここまで星の雪を連れてきた北風も何も言えずにその様子を見守っています。星の雪はぐるぐるとまわる頭の中で考えました。たしかにそれは雲の言うとおりなのだと。星の雪がどうして仲間たちに降ることをやめろなんているでしょう。自分が雲の中にいたときに、地上に降りることがどんなに楽しみだったでしょう。

星の雪はすっかりとしょげてしまい、力なく雲の中から落ちていきました。そうしてもう空を踊る力も無く、大地の上に静かに横たわったのです。「ごめんよ」 一人ごとのようにつぶやいた、それは星の雪の少女への精一杯の気持ちでした。少女のために何一つできない自分に、もう星の雪はこのまま何も考えずに眠ってしまおうと考えたのです。春の暖かさが自分の体を溶かしてしまうまで。星の雪は苦しそうな少女の面影をもう、頭の中に思い浮かべることがつらくてしかたなかったのです。

星の雪の意識は少しづつ遠のいて、強い眠気が襲ってきました。そうして、何も考えられなくなる星の雪に、下の方から小さな声が聞こえてきました。

「星の雪さん、星の雪さん、ねえ起きてよ」

その声はとても小さく、星の雪は気のせいだと思いました。するとまた星の雪に呼びかける声が聞こえるのです。

「星の雪さん、星の雪さん、ねえ起きてよ」

「誰だい、僕に声をかけてくるのは。僕はもうこのまま眠ってしまおうと思っているのに。」

「僕は土の中に眠るスミレの花だよ。春になれば君たちのかわりに、僕らが大地を一杯にするんだ」

「そう、僕たちが早くいなくなるといいね。もう少ししたら僕もとけていなくなるから。」

「早くいなくなればいいなんて、そんなことはないよ。僕らは冬の間大地の中で、じっと力を蓄えているんだ。雪さんたちが空から持ってきてくれる、たくさんものを栄養にしてね。」

すみれの花が続けます。

「でも、星の雪さんの悲しい気持ちが大地にとけだしたら、僕らもその気持ちを吸い込んで、悲しい色の花を咲かせなければいけなくなるよ。だから元気を出して欲しいんだ。」

すみれの花は、北風と星の雪との会話で、少女のことや、そのために星の雪が一生懸命になっていることを知っていたのです。大地に眠るものは、誰よりも先に春の足音を聞こうと、いつでも地上のほうに耳を傾けているのです。

「でも、僕にはもうどうすることもできないよ。雲さんにも頼みに行ったんだ。」

星の雪の声には力がありません。そんな星の雪にすみれの花が言いました。

「ねえ、星の雪さん。僕らに太陽の光がもらえれば、気の早い仲間たちがどんどん地面から顔を出して、町までの道を作ってあげられるよ。もちろん重たい雪も、もう少しどかしてもらえればうれしいけど。」

星の雪はもうろうとした頭で考えました。どうすればあの厚い雲の間から、太陽の光を大地に届けることができるのでしょう。それに太陽はとても暖かなものだと聞きます。太陽の光を浴びたら、きっと自分は解けてなくなってしまうでしょう。少女の姿をもう一度みることもなく。けれど他にこれと言っていい方法はもう思いつかない星の雪でした。それで決心した星の雪は、北風に大きな声で呼びかけたのです。

「ねえ、北風さん。僕を太陽の側に連れて行っておくれ。そうして、大地に太陽の光を少しだけ、こぼしてくれるように頼むんだ。僕の仲間がとけてしまわないようにね。そうすれば、大地に眠る草花が、町までの緑色の道を作ってくれるから。」

久しぶりに星の雪の声を聞いて喜んだ北風でしたが、そのあまりにも無理な頼みには、少し戸惑ってしまいました。

「君は太陽を見たことがあるかい。暖かな太陽の側にいったら、君はすぐにでもとけてしまうよ。」

「それでもいいんだ。このままじゃ、僕は悲しみに折れてしまうよ。」

何を言っても、もう星の雪は言うことを聞かないことが、北風にはわかっていました。

「わかったよ、星の雪くん。太陽の側に言ってみよう。そうでなければきっと、君は悲しみで壊れてしまうからね。」

北風は星の雪をそっと懐に抱えて、勢いよく空を上り始めました。厚い雲の中に入っても、その勢いを落とすことなく、どんどんと上っていったのです。すると今まで真っ暗だった星の雪のまわりが、急に真っ青な明るい世界に変わりました。そうです。星の雪は雲の上にたどり着いたのです。

星の雪は息を飲んで、そのあたりの美しい様子を眺めていました。遠くには始めてみる太陽が金色に輝いています。さっき通り抜けた厚い雲は自分の下で銀色の海のように波打っています。自分の体はまわりの色に染まって、青く輝やいています。こんな広くて青い世界の中では、自分はどんなにちっぽけな存在でしょう。太陽はこんな自分の言うことを果たして聞いてくれるのでしょうか。星の雪の胸には、大変な場所に来てしまったという後悔の思いが、ゆっくりと頭をもたげました。

そんな星の雪の心配など知らないように、北風は星の雪を更に空の上まで押し上げました。小さな星の雪の声が太陽にちゃんと届くようにと考えてのことです。

金色の太陽が近づくに連れて、星の雪は体の芯から熱くなってくるのを感じました。それは星の雪が始めて感じる気分です。早くしなければ自分の体が溶けてしまうことが、星の雪にもわかりました。それで、星の雪は大きな声で太陽に呼びかけます。

「太陽さん、ねえ太陽さん」

けれど小さな星の雪の声は太陽には届きません。金色の太陽はどこか物思いに耽っているように静かです。それをみかねて、北風が太陽に声をかけました。

「ねえ、太陽さん、小さな雪の一片があなたに会いに地上から昇ってきたんだ。大切なお願いがあるから聞いてあげてよ。それから、あまりに暑い陽射しを投げかけないで」

今度は太陽も気がついたようです。そうして星の雪に声をかけました。その声は体中を震えさせる、けれどとても気持ちの良い声でした。

「珍しいお客さまだね。こんなにも空の高くまで上ってきた雪は初めてだよ。」

そうして今にも溶け出しそうな星の雪の様子に、

「大切なお願いって一体何だね。私のかなえられることかい。」

そう言って星の雪の言葉に耳を傾けようとしました。星の雪は今までの話をすべて太陽に聞かせました。女の子を助けたいから大地に少しの陽射しをこぼして欲しいこと。けれど仲間のみんなには迷惑をかけたくないこと。話すごとに星の雪の体は溶け出します。そうして自分が何を話しているのかももうわからなくなった星の雪は、「ねえ、だから金色の太陽さん、僕のお願いをきいておくれよ」そんな最後の言葉とともに、空気にとけていなくなってしまいました。

そんな星の雪を探すように北風だけが、星の雪の消えたあたりで小さなつむじ風を巻き上げていました。

太陽は少し考え込んだ様子でしたが、何かを決意したように、ゆっくりと金色の光の束を雲の合間に投げかけました。自分の体のすべてを太陽に届けるための言葉に変えた、星の雪の一心な願いをかなえてやりたいと思ったからです。

地上では今まで真っ黒に天を覆っていた雲がわれて、太陽の光が大地にこぼれ落ちました。それは不思議な金色の光で、村から町までの間をつなぐ天からの光の橋のようにも見えました。その陽射しとともに北風は大地の雪を舞い上げ、眠っていた雪も気持ちよさに目覚めて空に舞い上がります。大きな雲はどこか押し黙って、雪を降らせないようにと我慢しているようです。地面からはその光の道に沿って、緑色の草花が勢いよく萌えあがり、緑色の絨毯が敷かれました。やがてその緑の絨毯の上に蕾が膨らみ、一斉に紫色の花が開きました。そうしてその花の道が町まで続いて行ったのです。

この不思議な風景を町の人も村の人も眺めていました。どうしてこんなことが起きたのかは、けれど誰にもわかりませんでした。やがてこの花の道を通って、町のお医者さんがたくさんの薬を持ってやってきました。そうして町のお医者さんが帰った後には、その時まで我慢していた黒い雲が、また空を覆いたくさんの雪を降らせました。紫色の花の道もすぐに白一色に消されてしまい、村はまたしばらく深い雪の中に眠りました。

「まあ、きれいに咲いてくれたわね」

聞き覚えのある声に目を覚ました星の雪は、声のする方を眺めました。それはすっかりと元気になって、星の雪の方を見る少女のうれしそうな顔でした。けれど、どうしたことでしょう。星の雪は太陽の側で溶けてしまったはずです。

星の雪は風に少し首を傾げてあたりを見回しました。すると一面は柔らな緑に覆われて、色とりどりの花が咲いています。星の雪は夢なのかと思い、少女の顔をもう一度のぞき込みました。そうして少女の瞳の中に映る真っ白な花を見たのです。星の形をして白い花びらをひろげる、それは星の雪の姿でした。

「あなたのお名前は何? 初めて見るお花ね」

星の雪はもう一度少女の顔をゆっくりと眺めました。星の雪の胸はどんどんと高鳴りましたが、もう溶けて消えてしまうことはありませんでした。

空にはまぶしい金色の太陽が輝き、南風が優しく渡っていきます。青空の中では真っ白な雲がのどかに浮かび、すべてが星の雪の姿を楽しげに見守っていました。

# 童話 / 星の雪