![]() 1999中国(上海→青島)

1999中国(上海→青島)![]()

1999年5月2日

![]() 1999中国(上海→青島)

1999中国(上海→青島)![]()

1999年5月2日

朝目覚めると、飽きもせず甲板に上がる。見渡す限り果てしない海だ。今日の10時接岸予定なので、そろそろ長江に入ってもいい頃だ。遅れているのだろうか。しかしふと海を見ると水の色が黄色い。どうやらその川は想像以上に広いらしい。

ロビーでは中国のテレビが受信されていて、ニュースをやっている。こっちのニュースでは平気で死体が写されている。天気予報はアナウンサーの口頭で伝えていて、よくわからない。

船が増えてきた。過積載でほぼ沈没しながらも走ってゆく船。船をつなぎにつないで9両編成で進む船。軍艦や潜水艦も見える。団子を串に刺したような東方明珠のタワーが見えて、10:00接岸。査証が発給され、11:00下船。中国小姐達は巨大な荷物を一人当たり3.7個(当社調べ)持っているのでその搬出を手伝う。そして出口では、中国小姐とその家族の、涙涙のご対面。我々は居場所を失い「再見」とひとこと言い、雑踏へと消えた。

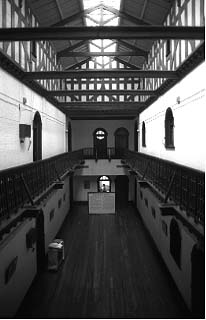

我々が流れ着いたのは、浦江飯店。4ツ星ホテル・・・に囲まれた1ツ星ホテルである。かつてチャップリンも泊まったといわれる由緒正しき飯店だが、古くて相部屋があるため、1泊55元(約800円)と安い。外国人が合法的に泊まれる最低ランクの宿である。友人が「上海に行ったらとにかくここに行け」と言っていたので来たのだが、言われなくてもここに来たような気もする。電梯(エレベーター)は人が運転する古式ゆかしい贅沢なものである。電梯を降りると服務台があり、100元もしくは2,000円の押金(保証金)と引き換えに鍵を渡される。150年前の建物。薄暗く、あちこち軋むが、渋く美しい。

我々が流れ着いたのは、浦江飯店。4ツ星ホテル・・・に囲まれた1ツ星ホテルである。かつてチャップリンも泊まったといわれる由緒正しき飯店だが、古くて相部屋があるため、1泊55元(約800円)と安い。外国人が合法的に泊まれる最低ランクの宿である。友人が「上海に行ったらとにかくここに行け」と言っていたので来たのだが、言われなくてもここに来たような気もする。電梯(エレベーター)は人が運転する古式ゆかしい贅沢なものである。電梯を降りると服務台があり、100元もしくは2,000円の押金(保証金)と引き換えに鍵を渡される。150年前の建物。薄暗く、あちこち軋むが、渋く美しい。

何の基礎知識もなく、とりあえず街へ出る。頼れるのは気合と筆談帖だけである。バス停で筆談帖に「上海站(上海駅)」と書き、カップルに見せるとジェスチャーで教えてくれた。公共汽車63路(63系統バス)に乗る。1元(14円)均一ワンマンで、料金は入り口の箱に入れる。当然釣銭は出ない。上海站はすごい人の数だ。日本の会社で働いていたという中国人が話し掛けてくる。火車の切符を買いに来たと言うと、非常に分かりにくい所にある外国人切符売り場へ案内してくれた。そこへ行くと、手に入りにくいと口々に言われていた硬臥(B寝台)の切符がいとも簡単に手に入った。外国人料金は5元(80円)。更にその中国人は、悪い人間に騙されない方法をいろいろと教えてくれた。そして、別れ間際に彼は5元を要求した。つまり騙されたのである。騙されないための話を騙されながら聞いたと言うのが大変趣深い。しかし、5元と言えばいかに中国とはいえラーメン一杯程度である。日本語を流暢に話す彼にもっと割のいい仕事は無いものだろうか。

公共汽車64路に乗る。これはなぜか車掌が乗っている。どうもバスの料金徴収システムは統一されていないらしい。当然釣銭も出る。ボロバスはすし詰めで、乗ってきた客は近くの人にバス代を渡す。それがリレーされ車掌に届く。車掌は近くの人に切符を渡し、リレーされ先程の乗客に届く。このリレーに我々も参加し、日中の友好と親善に貢献した(ように思う)。しかし、こんなことができるのは、治安がいいからなのか、バス代が安いからなのか。外灘近くで降りると車掌さんが笑ってくれた。

公共汽車64路に乗る。これはなぜか車掌が乗っている。どうもバスの料金徴収システムは統一されていないらしい。当然釣銭も出る。ボロバスはすし詰めで、乗ってきた客は近くの人にバス代を渡す。それがリレーされ車掌に届く。車掌は近くの人に切符を渡し、リレーされ先程の乗客に届く。このリレーに我々も参加し、日中の友好と親善に貢献した(ように思う)。しかし、こんなことができるのは、治安がいいからなのか、バス代が安いからなのか。外灘近くで降りると車掌さんが笑ってくれた。

上海一番の繁華街、南京路を歩いていると、妖しげなオネエサン達が「イマナンジ?」と誘ってくる。「ソウネダイタイネ」とついていってしまいそうなのをこらえて振り切る。それにしても、同じ顔してるのになぜ日本人とばれるのだろう。よく考えてみると、どうやらバンダナや帽子が原因らしい。中国人はあまり帽子をかぶらない。バンダナは女の子しかしない。なるほどそうであったか。バンダナをはずすと我々はちょっとにやけた中国人となった。

ペットボトルの三得利(サントリー)烏龍茶が売られている。漢字になっているだけで、ほぼ同じものだ。本場でもこうして売られていて、市民権を得ているのだなぁとしみじみ思い、敬意を表して飲んでみると何かおかしい。と思ったら甘いのである。よく見てみると甘さ控えめと書いてある。

外灘は中国人にとっても有名観光地だ。みな小林旭になって写真に納まっている。カメラ屋に入ってみる。妖しい白黒フィルムを見つける。店員を呼ぶと伝票を書き、それを持って会計所に行きお金を払い、戻って商品を受け取るという、役場住民票手続方式が採用されている。カメラは日本と同じかちょっと高い程度で、中国の物価から考えると相当高い。輪渡(渡船)に乗る。窓口で8角(11円)を払うとおもちゃのようなプラスチックのコインをもらう。こいつを改札口の箱に放り込む。すごい数の人人人。少し歩いて、別の輪渡で戻る。帰りは無料。どうやら8角は往復料金らしい。おびただしい数の人と自行車とともに吐き出される。激昂した二人の男がファイトを繰り広げ、周りに人だかりができる。CD屋を覗く。VCDという日本であまり見ない規格のCDが売られている。CDに映画一本入ってしまうらしい。知識が無いので、とにかく適当な中国アーチストのCDをゲットしてみることに。「動力火車」というのが気になったので、買ってみる。15元(210円)相場を知らないので、高いのか安いのかわからない。A氏は人民ディファクトスタンダード水筒を入手。人民は火車(電車)の中で、必ずこれにお茶っ葉とお湯を入れ飲んでいる。広口タイプの魔法瓶だ。39元(550円)。店のおいちゃんは日本でもあるステンレスタイプのを出してきて、これの方が性能もデザインも優れていることを主張した(ようだ)が、A氏はあくまで人民標準にこだわった。

外灘は中国人にとっても有名観光地だ。みな小林旭になって写真に納まっている。カメラ屋に入ってみる。妖しい白黒フィルムを見つける。店員を呼ぶと伝票を書き、それを持って会計所に行きお金を払い、戻って商品を受け取るという、役場住民票手続方式が採用されている。カメラは日本と同じかちょっと高い程度で、中国の物価から考えると相当高い。輪渡(渡船)に乗る。窓口で8角(11円)を払うとおもちゃのようなプラスチックのコインをもらう。こいつを改札口の箱に放り込む。すごい数の人人人。少し歩いて、別の輪渡で戻る。帰りは無料。どうやら8角は往復料金らしい。おびただしい数の人と自行車とともに吐き出される。激昂した二人の男がファイトを繰り広げ、周りに人だかりができる。CD屋を覗く。VCDという日本であまり見ない規格のCDが売られている。CDに映画一本入ってしまうらしい。知識が無いので、とにかく適当な中国アーチストのCDをゲットしてみることに。「動力火車」というのが気になったので、買ってみる。15元(210円)相場を知らないので、高いのか安いのかわからない。A氏は人民ディファクトスタンダード水筒を入手。人民は火車(電車)の中で、必ずこれにお茶っ葉とお湯を入れ飲んでいる。広口タイプの魔法瓶だ。39元(550円)。店のおいちゃんは日本でもあるステンレスタイプのを出してきて、これの方が性能もデザインも優れていることを主張した(ようだ)が、A氏はあくまで人民標準にこだわった。

更に街を徘徊し、快餐庁(中国式ファーストフード店)で夕食。春巻、餃子、焼きナスそして、青島。公共汽車37路に乗る。バス車内に照明はなく、暗闇の中、人がひしめいている。

浦江飯店へ戻る。ある程度アジア人とヨーロッパ人が分けられているようで、同室はフィリピンの人と島根の人。青島までの直快の切符を手に入れたと自慢したら、「直快って、外国人がほとんど乗らない遅いやつですね」と馬鹿にされる。何をおっしゃる。快車と特快の次に速いのだと主張したいところだが、鈍行の次に遅いのも事実である。

1999年5月3日

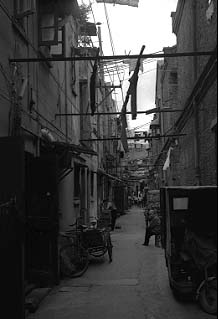

朝の街を徘徊する。上海の朝は大変にエキサイティングだ。自行車が川のように流れ、車がクラクションを鳴らしまくって走っていく。路地には屋台が並び、家で朝食を作る必要はない。玄関先では、馬桶(中国式簡易便所)をしゃかしゃかと洗って、黄金色の水を道にぶちまける。少しにやけた中国人になった私は、街に融け込み、光景をフィルムに切り取ってゆく。

西に旅立つ同室の人を送るため、南京路を歩いてゆく。南京路と言えば、世界最大の都市上海の一番の繁華街である。しかし、向こうから見覚えのある人が歩いてくる。あの船の中国小姐だった。私は「再見」という言葉の意味を思い出すとともに、この国の奥深さを認識した。

西に旅立つ同室の人を送るため、南京路を歩いてゆく。南京路と言えば、世界最大の都市上海の一番の繁華街である。しかし、向こうから見覚えのある人が歩いてくる。あの船の中国小姐だった。私は「再見」という言葉の意味を思い出すとともに、この国の奥深さを認識した。

食事をした後、出租汽車(タクシー)に5乗して上海站に向かう。激しい走りで、事故にならないほうがおかしい。10元(140円)。旅立つ彼を見送った後、再び出租汽車で、家楽福(カルフール)超市へ。ダイエーハイパーマートのような、郊外型巨大スーパーだ。何でもある。お茶や地図などを入手する。クイックターンのO氏は方便麺(インスタントラーメン)をしこたま買い込み、お土産とするらしい。無軌電車(トロリーバス)13路で帰途に。しかし、途中でポールが架線から外れ、強制的に降ろされる。仕方なく歩いて宿へ戻る。

A氏と公共汽車22路で終点まで行く。昔からの工業地帯といった趣の所だ。昼間から麻雀やトランプをして遊んでる人をよく見かける。この街を歩いていると、贅沢と豊かさは同じでないという事がわかる。

A氏と公共汽車22路で終点まで行く。昔からの工業地帯といった趣の所だ。昼間から麻雀やトランプをして遊んでる人をよく見かける。この街を歩いていると、贅沢と豊かさは同じでないという事がわかる。

更に77路に乗る。定海橋を渡ると市場があり、自然に吸い込まれてゆく。亀や蛇など、あらゆる食材が並び、動物のはらわたが転がっている。輪渡に乗る。A氏に物乞いの子供がまとわりついている。浦東を81路で走り、輪渡で外灘に戻ってくる。雨が降ってきたので、とりあえず渡船場の快餐庁で魚やえびなどの料理を食べる。近くのおいちゃんは巨大な黒々としたタニシを食べている。雨がやまないので、とりあえずその上の喫茶店に入る。いかにも高そうな店だが、我々は無敵の為替レートを武器に乗り込んだ。ちょっとブルジョワジーな気分でアイリッシュコーヒーなどを注文してみるが、意外にも体は当地の金銭感覚に迅速に順応していて、ちょっと懐が痛んだ。

雨に煙る外灘が美しい。外灘は雨に限る。と勝手に決める。955路の2階建て公共汽車が来たので、発作的に乗り込む。後ろの席のおいちゃんに今どの辺かと尋ねると、あれが同済大学だ、と教えてくれた。五角場で59路に乗り継ぐ。暗闇の車内はやはり満員。近くのきれいな小姐に「水産大学に行きたい」と言うと、わざわざ車掌に伝えてくれて、無事辿り着く。向こうから話し掛けてくる人間は警戒したほうがいいが、こっちから話し掛けた人は皆大変に親切だった。漸く辿り着いた水産大学に用事があるはずもなく、すぐに22路へ乗り換える。宿に戻ると日本人が増えている。

1999年5月4日

今日は旅立ちの日。少し早起きをして、朝の街を散散歩。やはりこの街の朝は活気にあふれていて面白い。

今日は旅立ちの日。少し早起きをして、朝の街を散散歩。やはりこの街の朝は活気にあふれていて面白い。

同室のロシヤ人とクイックターンのO氏と共に上海へ向かう。北京路から空調64路。この時期だから空調は効いていないが、なぜか運賃は倍になる。駅でロシヤ人は人民と共に切符売り場へ突入していき、無事蘇州行きの切符を奪取してきた。

駅前の商城でちまきを手に入れ、待合室へ。A氏が怪しい安酒を買ってきたので、早速アルコールが入る。放送で「青島」と言った気がしたので、エスカレーターを上がり、前を歩く人が「青島」と言った気がしたので、続いてホームに下りる。18両のひたすら長い火車が横たわっている。15号車硬臥に乗り込む。3段の蚕棚が向かい合わせになっていて、銀川からのおいちゃんたち4人と同じ区画になった。定刻、音も無く発車。切符を車掌に渡し、変わりにアルミの札を受け取る。銀川のおいちゃんたちと片言の中国語と筆談で盛り上がる。みんないい人だ。A氏が買った高粱の酒をうまそうに飲んでいると、おいちゃんたちに笑われた。中国人にとってもワンカップ大関級の安酒なのだろう。水郷地帯を走り、蘇州を過ぎて無錫へ。ホームで無錫旅情を歌い、旅の一つの目的を達成する。

夜はまたおいちゃんたちと大筆談大会。おいちゃんが「北国之春」と記すので、歌わざるを得ない状況になり、「白樺~、あおぞ~ら、・・・」とアカペラで熱唱す。おいちゃんが一休さんを歌ってくれと言った気がしたので、「スキスキスキスキ・・・」日本人がいないという状況(保証はないが)はこんなことまで可能にする。そして、鉄腕アトムを音声多重で大合唱。用意してきた絵葉書などを配り、盛り上がりは最高潮に達する。しかし、おいちゃんは、筆談帖に「南京大虐殺」と書く。進退ここに窮まった。更に、収入を聞かれ、A氏が週に3000元だと答えると、おいちゃんたちはちょっと複雑な表情を見せ、場は急激に冷めていった。

茶

最近日本で中国茶が流行っているらしい。東京の気の利いた店では、中国の正式な入れ方で中国茶を飲めるらしい。急須にあふれるくらいお湯を入れ、それを湯飲みに入れ、ひっくり返して、捨ててどうのこうの・・・正確なところは忘れたが、飲む気もうせる煩雑さである。しかし、中国ではみんなコーヒーのビンなんかに直接お茶を入れ、そのまま飲んでいる。今までお茶は急須で入れるものと信じて疑わなかったが、これを見てお茶が急激に身近なものとなった。これ、アリだったんだ。煩雑な作法ではなく、これを見て中国はお茶の本場であることを理解した。

この方法は、何回でもしぶとく味が出る低級茶葉がベストだ。火車には必ずお湯が置いてあるので、どこでもお茶が飲める。飲み干したらお湯を注ぐだけでいい。実にラクチン。

また、油の多い中国料理を食べ続けるとだんだん食欲が落ちてくるが、そこで低級渋茶を飲むと、食欲がぐんぐん回復する。中国人はあの油の多い料理をかなりの量食べる。見ているとどうも日本人の2倍くらいは食べていそうだ。しかし、中国ではあまりデブを見ない。このお茶が原因であるような気がしてならない。

低級茶葉、中国旅の必需品である。