俼丏僔儏僩儔僂僗 丗 僶儔偺婻巑丂CD儗價儏乕丂俬

嘥丏丂丂1930-1959擭榐壒 乮11庬乯

丂丂丂丂侓僿乕僈乕侓儃僞儞僣僉乕侓俠丏僋儔僂僗侓俤丏僋儔僀僶乕侓僙僶僗僥傿傾儞侓

丂丂丂丂侓僙儖侓儔僀僫乕侓俤丏僋儔僀僶乕侓僋僫僢僷乕僣僽僢僔儏侓僇儔儎儞侓儀乕儉侓

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮丂乯撪偼儅儖僔儍儕儞丄僆僋僞償傿傾儞丄僝僼傿乕丄僆僢僋僗抝庉偺弴

丂丂

丂丂 丂丂

丂丂

仧 僿乕僈乕乛僂傿乕儞僼傿儖僴乕儌僯傾娗尫妝抍乮1933擭9寧丂EMI乯仛仛仛仚仚

乮儗乕儅儞乛僆儖僔僃僼僗僇乛僔儏乕儅儞乛儅僀儎乕乯

丂亀偽傜偺婻巑亁偺弶墘偐傜嬐偐20悢擭偟偐偨偭偰側偄帪婜偵僇僢僩偑偁傞偲偼偄偊榐壒偑懚嵼偡傞偙偲偩偗偱傕嬃偒偱偁傞偺偵丄偙偺帪婛偵尰嵼墘憈偝傟傞僗僞僀儖偑傎傏妋棫偝傟偰偄傞偙偲偵嬃偒傪嬛偠偊傑偣傫丅偟偐傕丄屆偄榐壒偵偟偰偼彮側偔偲傕壧偼嬌傔偰慛柧偵廂榐偝傟偰偄傑偡偟丄僆乕働僗僩儔傕昻庛側壒偱偼偁傝傑偡偑僂傿乕儞僼傿儖偺摿幙偼偟偭偐傝挳偒庢傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂儅儖僔儍儕儞傪壧偆儗乕儅儞偼柤巜婗幰僽儖乕僲丒儚儖僞乕偺孫摡傪庴偗偰丄僝僼傿乕丄僆僋僞償傿傾儞栶偐傜儅儖僔儍儕儞偵揮岦偟偰偙偺栶傪姰惉偝偣丄嶌嬋壠偐傜偍杗晅偒傪傕傜偭偨偙偲偼恖岥偵鋂鄑偡傞榖偱偡丅傑偨偙偺墘憈偼丄巎忋嵟弶偺榐壒偲偟偰偺壙抣偩偗偱側偔丄儗乕儅儞偺壧惡偺懠偵丄摨偠偔嶌嬋壠偐傜巟帩偝傟偨僄儕僓儀僗丒僔儏乕儅儞偺僝僼傿乕丄嶌嬋偺帪揰偐傜僆僢僋僗栶偲偟偰僀儊乕僕偝傟偰偄偨儊僀儎乕偺壧傪挳偔偙偲偑偱偒丄偟偐傕偦傟傜偑偡傋偰嬌傔偰崅偄悈弨偵偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅側偍丄偙偺榐壒偼抁弅斉偲婰偝傟偰偄傑偡偑丄僔儏僩儔僂僗帺恎偵傛傞傕偺偐偳偆偐偼晄柧偱偡丅僇僢僩偝傟偰偄傞偺偼丄戞侾枊偱偺抝庉偲儅儕傾儞僨儖偺傗傝偲傝偺僔乕儞丄媞恖偑戝惃傗偭偰偔傞僔乕儞乮僀僞儕傾偺壧庤偺僔乕儞娷傓乯丄戞俀枊偺朻摢丄抝庉偲僆僋僞償傿傾儞偺寛摤側偳偱偡丅偙傟偑傕偟晳戜偩偭偨傜僗僩乕儕乕偑傛偔尒偊偰偙側偄偙偲偵側傝傑偡偑丄壒偩偗挳偔俠俢偱偼偐偊偭偰傢偐傝傗偡偔偰偄偄偐傕偟傟傑偣傫丅弌墘幰傕彮側偔偰嵪傓偟丄墘憈偺崲擄側屄強偑偩偄傇僇僢僩偝傟偰偄傑偟丄俀枃慻偱埨偔側傞側偳偄偄偙偲偑寢峔偁傝傑偡丅

丂儗乕儅儞偺惡偼拞掅壒偺廩幚偝偑岝偭偰偄傑偡丅偙偺栶偱昞尰偡傋偒偁傜備傞梫慺丄偦偺壧彞丄岅傝丄廳彞偺偡傋偰偵偍偄偰帺怣傪帩偭偰挳偐偣偰偔傟偰偄傑偡丅戞1枊偱斵彈偲傗傝偲傝傪偡傞抝庉栶偺儊僀儎乕偼弶墘偙偦暿偺恖偵忳傝傑偟偨偑乮僂傿乕儞媨掛壧寑応偑弶墘傪偟偨僪儗僗僨儞偵儊僀儎乕偺戄偟弌偟傪嫅斲偟偨傜偟偄乯丄挿偒偵傢偨偭偰嬌傔偮偗偺抝庉傪壧偄懕偗傑偟偨丅偦偺岅傝岥偺帺慠偝丄嵶晹傑偱挌擩側壧偄曽丄廩幚偟偨尒帠側壧偼扨側傞婌寑栶傪挻偊偨傕偺偑偁傝傑偡丅

丂戞俀枊偺慜敿偱偼僄儕僓儀僗丒僔儏乕儅儞偺堦恖晳戜偲尵偭偰偄偄偱偟傚偆丅儗乕儅儞摨條丄拞掅壒偺廩幚偝偵壛偊偰崅壒偵偍偗傞恈偺偁傞埨掕偟偨壧彞偼丄僼儗乕僘傗尵梩偛偲偵條乆側巚偄擖傟傪壛偊傞偙偲偱偦偺怺傒傪憹偟偰偄傑偡丅嶐崱偺旤偟偝偲壜楓偝偩偗偑嫮挷偝傟偨墘憈偲堦慄傪夋偡傕偺偲尵偊傑偡丅抶傔偺僥儞億偱偠偭偔傝壧偆偲偙傠偼娧榎偝偊姶偠偝偣傑偡丅偲傝傢偗丄偽傜偺婻巑偑摓拝偡傞慜偱偙傟傎偳梋桾傪帩偭偰壴柟傪寎偊傞婥帩偪傪愗乆偲慽偊傞墘憈偼懠偵偁傝傑偣傫丅抝庉偺儊僀儎乕偼堄奜偲偁偭偝傝偲偟偨墘憈偵廔巒偟丄僆乕働僗僩儔傕億儖僞儊儞僩傪懡梡偡傞偙偲偼側偔丄傾僋偺側偄偡偭偒傝偟偨儚儖僣傪挳偐偣傑偡丅僔儏僩儔僂僗帺恎偺墘憈傪擮摢偵抲偄偰偄傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅

丂戞俁枊偺嶰廳彞偱偼懍傔偺僥儞億偱偄偝偝偐偺鐣弰偡傞偙偲側偔壒妝偑恑峴偟傑偡丅儅儖僔儍儕儞偑偨偭傉傝帪娫傪偐偗偰枹楙傪柸乆偲壧傢偢偵掹娤傪偒偭傁傝偲昞尰偡傞偁偨傝偼丄僔儏僩儔僂僗偑朷傫偩僗僞僀儖偵嬤偄偲巚傢傟傑偡偑丄扺乆偲偟偡偓偰偄偰傗傗暔懌傝側偄偲偙傠傕偁傝傑偡丅偟偐偟丄傢偞偲傜偟偝偺側偄帺慠側壧偄曽偼僆儁儔偺杮棃偺嵼傝曽傪巚偄弌偝偣偰偔傟傑偡丅懕偔擇廳彞偱偼堦揮偟偰僥儞億傪棊偲偟傑偡丅僆僋僞償傿傾儞偑傗傗偺傫傃傝偟偨壧偄曽側偺偱偙偺栶偲偺僊儍僢僾傪姶偠傑偡丅僝僼傿乕偺僔儏乕儅儞傕偦傟偵偮傜傟偰偳偙偐埨掕偟偡偓傞傛偆側壧偄曽偵側偭偰偄偰丄嶰廳彞偺妶偒偺椙偝偐傜偡傞偲擇廳彞偼彮乆廳偔側偭偰偄傑偡丅側偍丄偙偺墘憈偼儅儖僔儍儕儞偺嵟屻偺壧帉乽ja, ja乿傪儗乕儅儞偺戙傢傝偵僔儏乕儅儞偑壧偭偰偄傞偙偲偱傕抦傜傟偰偄傑偡丅庤堘偄偱儗乕儅儞偑榐壒僙僢僔儑儞偑廔傢偭偨偲巚偭偰壠偵婣偭偰偟傑偭偨偨傔偵僔儏乕儅儞偑媫绡壧偭偨偺偱偟偨丅偙偺偍偐偘偱僝僼傿乕偲僆僋僞償傿傾儞偼壧偭偰傕儅儖僔儍儕儞偼惗奤堦搙傕晳戜偱壧偭偰偄側偄僔儏乕儅儞偑偙偺偲偒偺偙偲傪尵偭偰亀偽傜偺婻巑亁偺俁偮偺栶傪慡晹壧偭偨偙偲偑偁傞偲忕択偱恖偵榖偟偰偄偨偦偆偱偡丅丂

仧 儃僟儞僣僉乕乛儊僩儘億儕僞儞壧寑応娗尫妝抍乮1939擭1寧7擔丂MAXOS乯仛仛仚仚仚

乮儗乕儅儞乛僗僥傿乕償儞僗乛僼傽儗儖乛儕僗僩乯

丂偙偺嬋偺弶偺儔僀償榐壒偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅僆乕働僗僩儔偺壒偼昻庛偱偡偑僲僀僘偼彮側偔丄慡偔娪徿偵懴偊傜傟側偄偲偄偆傎偳偱偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄壧偺壒幙偼僆働偲摨摍偱儅僀僋偺偦偽偱壧偆僗僞僕僆榐壒傎偳偺僋儕傾偝偼偁傝傑偣傫丅奐枊捈屻丄僆僋僞償傿傾儞傪壧偆僗僥傿乕償儞僗偺椡嫮偝偲弫偄傪暪偣帩偮尒帠側壧彞偵巚傢偢堷偒崬傑傟偰偟傑偄傑偡丅僉價僉價偟偨僥儞億偵忔偭偰妶偒妶偒偲偟偨儅儖僔儍儕儞偲偺傗傝偲傝偑巒傑傝傑偡丅偟偐偟丄壒妝傪偠偭偔傝娪徿偡傞偲偄偆傎偳偺壒幙偵偼帄偭偰偄傑偣傫丅儌僲儘乕僌偱偺儘僢僥丒儗乕儅儞偼晄埨側嫻偺撪傪愗乆偲慽偊傑偡丅偟偐偟丄僆僋僞償傿傾儞偑栠偭偰偔傞偲嫲傠偟偔憗偄僥儞億偱忣擬傪敋敪偝偣傑偡丅壒偑妱傟偰挳偒偯傜偄偲偙傠偼偁傝傑偡偑丄傆偨傝偺敆恀偺壧彞偵偼怱懪偨傟傞傕偺偑偁傝傑偡丅偦偺屻僥儞億傪娚傔傞偙偲偼側偔丄崅偄嬞挘姶傪偢偭偲堐帩偡傞偙偲偱偒偭傁傝偲帺傜偺塣柦傪庴偗梕傟傞巔傪偁傜傢偟偰偄傞傛偆偱偡丅嵟屻偵丄嫀偭偨僆僋僞償傿傾儞傪捛偍偆偲偡傞帪偺寖偟偝偼惁傑偠偔丄枊偑壓傝傞傑偱恈偺偁傞廩幚偟偨惡偱壧偄偒傞偲偙傠傕尒帠偱偡丅

丂戞俀枊丅朻摢偐傜偽傜偺婻巑偑擖偭偰偔傞傑偱偼偲傫偱傕側偔懍偄僥儞億偱墘憈偝傟傑偡丅偦偺屻偼僂僜偺傛偆偵撍慠晛捠偺僥儞億偵栠傞偺偱偡偑丄堦崗傕憗偔尒偣応傊峴偙偆偲偍媞偝傫傊僒乕價僗偟偰偄傞傒偨偄偱偡丅擇恖偲傕傔偄偭傁偄惡傪弌偟偰壧偄傑偡丅嶐崱偺壜楓側僝僼傿乕偲偼堦慄傪夋偡丄偔偭偒傝偲偟偨柧妋側壧彞傪僼傽儗儖偼挳偐偣傑偡丅偙偙偱偺壒妝偼偡傋偰偍偄偰姰惉偝傟偨傕偺偑姶偠傜傟丄幚嵺偺僗僥乕僕傪尒偨偄偲巚傢偢偵偄傜傟傑偣傫丅儚儖僣偱偺抝庉偼傛偔柭傝嬁偔惡偱壧傢傟丄偐偮悘強偵娤媞偺徫偄傪桿偭偰偄傑偡丅側偍丄廔枊娫嵺偺僆乕働僗僩儔偩偗偱墘憈偝傟傞屄強偱偼偲傫偱傕側偔懍偄僥儞億偵側傝丄乽僂傿乕儞晽偺乿偲偄偆僗僐傾偺巜帵偲偐抶傔偺僥儞億巜掕側傫偰偳偙悂偔晽偱偡丅偍暊傪嬻偐偟偨偍媞偝傫丄僩僀儗偵峴偒偨偄偛晈恖偺偨傔偱偟傚偆偐丅

丂戞俁枊偺朻摢偼戝暆偵僇僢僩偟偰偄傑偡丅抝庉偲儅儕傾儞僨儖偺傗傝偲傝偱偼娤媞偼敋徫偺楢懕偱偡丅嶰廳彞偱偼丄懍傔偺僥儞億偱俁恖偑偦傟偧傟帺暘偺壧偵揗傟偢丄壒妝偵懳偟偰尩偟偄巔惃傪娧偄偰偄傞條巕偑偆偐偑偊傑偡丅僔儞僾儖偱傕偭偨偄傇偭偨偲偙傠偑側偄墘憈偱丄側偤偐偙偺屄強偺榐壒忬懺偼椙岲偱偁傞偨傔丄戝偒側姶摦傪屇傃傑偡丅偙偙偩偗偱傕挳偔壙抣偺偁傞俠俢偲尵偊傑偡丅擇廳彞偱傕扺乆偲抂惓側壧傪挳偐偣傑偡丅偄偔傇傫偦偭偗側偄報徾傪庴偗傑偡偑丄偙偆偄偆僗僞僀儖偱傕僔儏僩儔僂僗偺悽奅傪昞尰偱偒傞偲偄偆偙偲傪徹柧偟偰偄傞墘憈偲尵偊傑偡丅

仧 俠丏僋儔僂僗乛僶僀僄儖儞崙棫壧寑応娗尫妝抍乮1942擭6寧丂ARKADIA乯仛仛仚仚仚

乮僂儖僘儗傾僋乛儈儕儞僐償傿僢僠乛僇乕儞乛僂僃乕僶乕乯

丂僔儏僩儔僂僗偐傜愨戝側怣棅傪摼偰偄偨僋儗儊儞僗丒僋儔僂僗偑朹傪怳偭偰偄傞偙偲偲丄偦偺墱偝傫偺僂儖僘儗傾僋偑儅儖僔儍儕儞傪壧偭偰偄傞偲偙傠偑偙偺俠俢偺壙抣傪戝偒偔偟偰偄傑偡丅偙偺帪戙偺榐壒偺搒崌側偺偐僼僅儖僥傕僺傾僲傕側偄奆摨偠壒検偱廂榐偝傟偰偄傑偡偑丄墘憈偺悈弨偑嬌傔偰崅偄偺偵偼嬃偐偝傟傑偡丅偟偐傕丄壧偲僆乕働僗僩儔乮尫妝婍偼傂偲傝偢偮偟偐偄側偄偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞掱偱偡丅乯偺僶儔儞僗偑尒帠偱丄壧偺慛柧偝傕娪徿偵廫暘懴偊傜傟傞傕偺偱偡丅僂儖僘儗傾僋傕僆僋僞償傿傾儞傪壧偆儈儕儞僐償傿僢僠傕嫟偵嬌傔偰惓妋側壧偄曽傪偟偰偄偰丄偲傝傢偗儈儕儞僐償傿僢僠偺撍偒敳偗傞傛偆側崅壒偺婸偒偵巚傢偢帹傪扗傢傟傑偡丅僋儔僂僗偺巜婗偼慺偭婥側偄偔傜偄僥儞億偺曄壔偑彮側偔丄僔儏僩儔僂僗偺朹偵傛偔帡偰偄傑偡丅僂僃乕僶乕偺抝庉傕摼堄側栶偩偗偵尒帠偵壧偭偰偄傑偡偑榐壒偺偣偄偐堦杮挷巕偵挳偙偊傑偡丅儌僲儘乕僌偱偺僂儖僘儗傾僋偺壧偄曽偼丄偙偺帪戙偺僗僞僀儖側偺偐備偭偔傝偟偨僥儞億偱彮乆傕偭偨偄傇偭偨姶偠偵挳偙偊傑偡丅僉價僉價偟偨慜屻偺壒妝塣傃偐傜偡傞偲偳偙偐晜偄偨姶偠偑偟傑偡丅

丂戞俀枊偱傕堦掕偺僥儞億偱僥僉僷僉偲壒妝偑恑傒傑偡丅偽傜偺婻巑偑搊応偡傞屄強傕僴僢僞儕傕壗傕側偄偺偼偄偄偲偟偰丄偁傑傝姶摦偑揱傢傜側偄墘憈偱偡丅僆僋僞償傿傾儞偲僝僼傿乕偺擇廳彞偼備偭偔傝偲堦壒堦壒姎傒偟傔傞傛偆側壧偄曽偱偡丅傑傞偱僗儘乕儌乕僔儑儞偱傕尒偰偄傞傛偆側抶偄僥儞億偱丄怗傟傞偲妱傟偦偆側僈儔僗嵶岺偺傛偆側慇嵶偝傪暪偣帩偭偰偄傑偡丅偟偐偟丄抶偄僥儞億傪嵟屻傑偱捠偡偨傔挳偔曽偼鐒堈偟偰偟傑偄傑偡丅僋儔僀儅僢僋僗偱偼幐懍婥枴偱偡丅僂僃乕僶乕偼壧偱傕岅傝偱傕挘傝偺偁傞惡傪楴乆偲偨偭傉傝挳偐偣傑偡丅偟偐偟丄儚儖僣偱偼僥儞億偑抶偄傑傑偱曄壔偑彮側偄偨傔偵儊儕僴儕偵寚偗傑偡丅僆乕働僗僩儔傕僂傿乕儞偱側偄偣偄偐慡偔儚儖僣偺暤埻婥偑側偔丄僂傿乕儞僼傿儖偺僯儏乕僀儎乕僐儞僒乕僩傪怳偭偰偄偨僋儔僂僗傜偟偐傜偸墘憈偱偡丅

丂戞俁枊丅儈儕儞僐償傿僢僠偺惡偼偦偺傑傑偱僆僋僞償傿傾儞暞偡傞儅儕傾儞僨儖偵傄偭偨傝偺惡偱偡丅抝庉偲偺傗傝偲傝偱偼傎偲傫偳墘媄偑側偄偨傔丄偺傝偺埆偄傗傝偲傝偵廔巒偟傑偡丅晳戜偺儔僀償偱偼側偄偨傔偵挷巕偑偱側偄偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄僆乕働僗僩儔傕惗婥偵朢偟偔丄僋儔僂僗偺朹偵栤戣偑偁傝偦偆偵巚偊偰側傝傑偣傫丅嶰廳彞偺捈慜偺傗傝偲傝偼丄傑傞偱愄偺塮夋偺儚儞僔乕儞傪渇渋偲偟偨撈摿偺梷梘偺岅傝偑岎傢偝傟偲偙傠偑柺敀偔挳偙偊傑偡丅偟偐偟丄壧偵側傞偲傗傗偓偙偪側偄偲偙傠偑偁傝傑偡丅嶰廳彞偼抶偄僥儞億偱桰乆偲壧傢傟傑偡丅挳偐偣偳偙傠偵側傞偲偨偭傉傝壧偆孹岦偵偁傞傛偆偱偡丅偦傟偧傟偑帺暘偺摼堄側壒堟傗壒晞傪傔偄偭傁偄柭傜偟偰偄傞傛偆偱偁傑傝傑偲傑傝偼偁傝傑偣傫丅偟偐傕丄偙偺抶偄僥儞億偱偼偦偺僶儔僶儔偺條偑堦憌憹挿偝傟丄僋儔僀儅僢僋僗偵嬤偯偄偰傕僥儞億偺曄壔偑側偄偨傔壒妝偦偺傕偺傕掆懾婥枴偱偡丅挳偄偰偄偰偠傟偭偨偔側傝傑偡丅偙傟偼僔儏僩儔僗偑朷傫偩恀偺巔側偺偱偟傚偆偐丠擇廳彞偱傕僥儞億偼抶偄傑傑丅僆僋僞償傿傾儞偲僝僼傿乕偺壒幙偑嬤偔丄偙偙偱偺岠壥偑敿尭偟偰偄傞傛偆偱偡丅屻敿傕巭傑傝偦偆偵側傞偔傜偄抶偔側偭偰偄偒傑偡偑丄擇恖偲傕嵟屻偺僗働乕儖傪妝乆壧偭偰偄傞偺偵偼嬃偐偝傟傑偡丅

丂丂

丂丂 丂丂

丂丂

仧 俤.僋儔僀僶乕乛僐儘儞壧寑応娗尫妝抍乮1947擭10寧8擔丂Eklipse 乯仛仛仚仚仚

乮僶儞僾僩儞乛僇償僃儖僥傿乛僔僃儔償傿儞乛儕僗僩乯

丂僋儔僀僶乕偺懅巕偺僇儖儘僗偑偦偺彮擭帪戙傪夁偛偟偨抧偱偁傞僽儔僕儖偺僐儘儞寑応偱偺儔僀償榐壒偱偡丅晝恊偺僄乕儕僢僸偼偙偺屻丄僨僢僇偵亀偽傜偺婻巑亁偺婰擮偡傋偒僗僞僕僆榐壒傪僂傿乕儞偱巆偟丄懅巕偺僇儖儘僗偼僶僀僄儖儞偱僾儔僀儀乕僩偱偡偑俠俢榐壒偲塮憸嶌昳傪丄偝傜偵偼僂傿乕儞偱俀夞栚偺塮憸嶌昳傪巆偟傑偟偨丅恊巕俀戙偱偙偺嬋偺墘憈巎偵執戝側傞懌愓傪偟傞偟偨偙偲偵側傝傑偡丅

丂巆擮側偑傜榐壒偺幙偼偁傑傝傛偔側偔丄壧偦偺傕偺偼傛偔廂榐偝傟偰偼偄傑偡偑丄僆亅働僗僩儔偺壒偑戝偒偡偓偰壧傪偐偒徚偟偰偄傑偡丅偟偐偟丄僐儘儞寑応偺墘憈悈弨偼嬌傔偰崅偔丄晳戜偺摦偒偵晀姶偵斀墳偟偨岠壥壒偵偍偄偰傕尒帠側墘憈傪挳偐偣傑偡丅傑偨丄僯儏乕儓乕僋偺壴宍僗僞乕丄儘乕僘丒僶儞僾僩儞偺儅儖僔儍儕儞偑挳偗傞偺傕婱廳側榐壒偲尵偊傑偡丅

丂彉憈偼僋儔僀僶乕偑僆乕働僗僩儔傪媫偒棫偰偰堦婥偵嬱偗敳偗傞傛偆偵墘憈偝傟傑偡丅嵶晹偑傛偔挳偙偊傞偺偼偄偄偺偱偡偑丄僶儔儞僗偼嵟埆偱偡丅偟偐偟丄枊偑奐偔偲僶儞僾僩儞偺墣偺偁傞惡偲婥昳偺昚偆壧偄偵巚傢偢帹傪偦偽偩偰偰偟傑偄傑偡丅斵彈偺壧彞偼偦傟偽偐傝偐椡嫮偝傕旛傢偭偰偄偰丄庤傪敳偔偙偲偼偟傑偣傫丅儌僲儘乕僌偱偼丄憡曄傢傜偢僆乕働僗僩儔偑偆傞偝偔丄偲傝傢偗僋儔儕僱僢僩偑撍弌偟偰偄傞偺偵偼暵岥偟傑偡丅榬慜偼挻堦棳側偺偱偡偑丒丒丒丅

丂戞俀枊偱偼丄嵟弶抶傔偺僥儞億偱偁偭偨偺偑丄偽傜偺婻巑偺摓拝捈慜偱偼偲傫偱傕側偔懍偄僥儞億偵曄傢傝傑偡丅偙傟偱偼壧庤偼壗傪壧偭偰偄傞偺偐偝偭傁傝傢偐傝傑偣傫丅偽傜偺專掓偱傕僆乕働僗僩儔偑偆傞偝偔丄壧偑傛偔挳偙偊傑偣傫丅偟偐偟丄僝僼傿乕偼柧傞偔挘傝偺偁傞惡丄崅壒偱偺堨傟傞僷儚乕丄寬峃揑偱僐働僢僩丄抏偗傞傛偆側庒乆偟偝偲偄偭偨恖暔憸傪偟偭偐傝昞尰偟偰偄傑偡丅僆僋僞償傿傾儞偼彮偟塭偑敄偄傛偆偱偡丅

丂戞俁枊偱偼丄朻摢晹暘傪僶僢僒儕偲僇僢僩偟偰偄偰丄偄偒側傝儚儖僣偐傜奐巒偟傑偡丅傆偨傝偺傗傝偲傝偱偼嫟偵偒偭偪傝壧傢傟偰丄庢傝棫偰偰柺敀偍偐偟偔尒偣傛偆偲偼偟偰偄側偄條巕偱偡偑丄偲偒偍傝娤媞偺徫偄惡傕擖偭偰偄傑偡丅僆僋僞償傿傾儞暞偡傞儅儕傾儞僨儖傕偦傟傜偟偄惡怓偱偡偑偟偭偐傝壧傢傟偰偄傑偡丅抝庉偑戅嶶偟偰偐傜偺儅儖僔儍儕儞丄僆僋僞償傿傾儞丄僝僼傿乕偺傗傝偲傝偵屆傔偐偟偝偼偁傝傑偣傫丅僋儔僀僶乕偺傗傗抶偄僥儞億偺壒妝偵忔偭偰偒偪傫偲偟偨傾儞僒儞僽儖傪挳偐偣傑偡丅僋儔僀僶乕偺朹偼壧偺摦偒偵晀姶偵斀墳偟偨尒帠側傕偺偱偡丅嶰廳彞偱偼丄僶儞僾僩儞偺怓偭傐偝傪扻偊側偑傜傕帺慠側僼儗乕僕儞僌偵帹傪扗傢傟傑偡丅俁恖偺僶儔儞僗偼姰帏偵嬤偔丄偦傟偧傟偑椡偺偙傕偭偨壧彞傪挳偐偣傑偡丅僋儔僀僶乕偺巜婗傕壒妝偺棳傟傞偵擟偣偨帺慠側傕偺偱丄摿暿側偙偲傪偣偢偵戝偒側僋儔僀儅僢僋僗傪嶌偭偰偄偒傑偡丅屻偵僨僢僇偑峴側偭偨僆乕儖僗僞乕偵傛傞僗僞僕僆榐壒偺巜婗偵敳揊偝傟偨棟桼偑傛偔傢偐傞墘憈偲尵偊傑偡丅擇廳彞偱偼僆僋僞償傿傾儞偺壧偑庛偄偲偙傠偑偁傝傑偡偑丄僝僼傿乕偺柧妋側敪惡偵傛傞慺捈側壧偄偑岝偭偰偄傑偡丅屻敿偺擇廳彞偱傕僥儞億傪娚傔偢偵扺乆偲恑傔傞偲偙傠偼丄偙偺帪戙偺墘憈偵偟偰偼儌僟儞側夝庍偲尵偊傑偡丅嵟屻偩偗丄戝偒偔僥儞億傪棊偲偟偰偨偭傉傝壧傢偣偰偄傑偡丅

仧 僙僶僗僥傿傾儞乛僒儞僼儔儞僔僗僐壧寑応娗尫妝抍乮1945擭10寧18擔丂Eklipse乯仛仚仚仚仚

乮儗乕儅儞乛僗僥傿乕償儞僗乛僐僫乕乛傾儖償傽儕乯

丂戞俁枊偩偗儔僀償廂榐偝傟偨俠俢偱偡丅偲偰傕娪徿偵懴偊傜傟傞壒偱偼偁傝傑偣傫偑丄偙偺帪戙偺岞墘偺柾條傪惗乆偟偔揱偊傞婰榐偲偟偰婱廳側榐壒偲尵偊傑偡丅僆僢僋僗抝庉偲儅儕傾儞僨儖偺傗傝偲傝偱偺娤媞偺徫偄惡傪挳偔偲丄偙偺嬋偑弶墘偝傟偰30擭偟偐宱夁偟偰偄側偄帪婜偵偍偗傞丄僪儗僗僨儞偐傜墦偔棧傟偨傾儊儕僇懢暯梞懁偱偺妝偟傑傟曽偺堦柺傪嫵偊偰偔傟傑偡丅傑偨丄儗乕儅儞偺儅儖僔儍儕儞偑搊応偡傞偲偙傠傗嶰廳彞偑廔傢偭偰戅応偡傞偲偙傠偱戝偒側攺庤偑暒偔偺傕丄偄偐偵斵彈偺恖婥偑崅偐偭偨偐偑傢偐傝傑偡丅堷戅偺6擭慜偺偙偺岞墘偱儗乕儅儞偼57嵨偔傜偄偲巚傢傟傑偡偑丄擭楊傪姶偠偝偣側偄挘傝偺偁傞尒帠側惡傪挳偐偣偰偄傑偡丅嶰廳彞偺嵟弶偵儘壒傪壧傢偢慜偺壒傪怢偽偟偰偄傑偡丅僗僥傿乕償儞僗偼梋桾偨偭傉傝偵庒乆偟偄僆僋僞償傿傾儞傪墘偠壧偭偰偄傑偡丅嵟屻偺忋崀壒奒偱帪娫傪偐偗偰壧偭偰偄傞偺偵丄僆乕働僗僩儔偑愭偵峴偭偰偟傑偭偨偺偼惿偟偄偲偙傠偱偡丅俠俢偺梋敀偵偼儗乕儅儞85嵨偺抋惗擔偵峴偭偨僀儞僞價儏乕偑廂榐偝傟偰偄傑偡丅

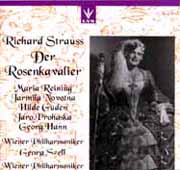

仧 僙儖乛僂傿乕儞僼傿儖僴乕儌僯傾娗尫妝抍乮1949擭丂Cetra乯仛仛仛仛仚

乮儔僀僯儞僌乛僲償僅僩僫乛僊儏乕僨儞乛僾儘僴僗僇乯

丂僆乕働僗僩儔偑昁巰偺宍憡偱僙儖偺巜婗偵偮偄偰偄偙偆偲偡傞條巕偑庤偵偲傞傛偆偵傢偐傞彉憈偱偡丅偳偙傑偱傕慀傝棫偰傞僙儖偺巜婗偼僆乕働僗僩儔偵偲偭偰偼傑偝偵崏栤丄帺傜歑傝惡傑偱敪偟偰偄傞惁傑偠偄墘憈偱偡丅偟偐偟丄枊偑奐偔偲僥儞億傪棊偲偟丄偨偭傉傝壧偆壧庤偵傄偭偨傝崌傢偣傞巜婗偵昢曄偟傑偡丅僆僋僞償傿傾儞傪壧偆僲償僅僩僫偼偙偺栶傪摼堄偲偟偰偄側偑傜榐壒偼偙傟偟偐偁傝傑偣傫丅偦偺偳偙偐忋偢偭偨敪惡偑僆僋僞償傿傾儞偺庒偝傪岻傒偵昞傢偟丄壧傢傟傞壒偺棻偑棫偭偰挳偙偊傞偲偙傠偼戝偒側枺椡偱偡丅儅儖僔儍儕儞偱偼儘僢僥丒儗乕儅儞偺屻宲幰偲偝傟偨儔僀僯儞僌傕僲償僅僩僫偺惡偵怗敪偝傟偰惗婥偺偁傞壧傪挳偐偣傑偡丅偦偺寉夣側傗傝偲傝偼懕偔抝庉偺搊応屻傕宲彸偝傟偰寑偺恑峴傪彆偗偰偄傑偡丅側偍丄僀僞儕傾恖壧庤栶偑嬌抂偵屩挘偟偨壧偄曽傪偟偰偄傞偲偙傠偼嫽枴怺偔丄嶐崱棳峴偺僗僞乕丒僥僲乕儖傪攝偟偰尒帠側壧傪挳偐偣傞偺偲偼堘偭偰丄僀僞儕傾丒僆儁儔寵偄偩偭偨僔儏僩儔僂僗偺堄恾傪岻傒偵昞尰偟偰偄傑偡丅儅儖僔儍儕儞偺儌僲儘乕僌偱偼儔僀僯儞僌偑偦偺怢傃偺偁傞惡丄僐儞僩儘乕儖偝傟偰堷偒掲傑偭偨惡偱幚椡偲娧榎傪尒偣偮偗傑偡丅僆僋僞償傿傾儞偑栠偭偰偔傞偲崱搙偼墣偺偁傞惡偱壧偄丄忣姶朙偐側壒妝傪嶌傝忋偘偰偄偒傑偡丅梊憐偵斀偟偰僙儖偼廔枊偵岦偗偰嬌尷傑偱僥儞億傪棊偲偟偰偄偒傑偡偑丄偁偔傑偱帺慠偝傪幐傢側偄偲偙傠偑尒帠偱偡丅

丂

丂偙偙偱僝僼傿乕傪壧偆僊儏乕僨儞偼俇庬傕偺榐壒傪巆偟偨斵彈偺嵟弶偺傕偺偱偡偑丄嬃偔偙偲偵偦偺僗僞僀儖偼偳傟傕奆摨偠偵挳偙偊傑偡丅僄儕僓儀僗丒僔儏乕儅儞傪宲彸偡傞嬌傔偮偗偺僝僼傿乕偲尵傢傟偨斵彈偼丄偙偺偲偒偵婛偵偦偺僗僞僀儖傪恎偵晅偗偨偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅戞俀枊偺偽傜偺專掓偱偼丄僲償僅僩僫偺抏傓傛偆側撈摿側愡夞偟偵忔偭偰敪偣傜傟傞丄婸偔傛偆側惡偵丄僊儏乕僨儞偺弶乆偟偝偲惉弉偝偺摨嫃偟偨椡嫮偄惡偑棈傒崌偄丄慺惏傜偟偄悽奅偑嶌傝忋偘傜傟傑偡丅彊乆偵僥儞億傪傾僢僾偝偣丄僋儔僀儅僢僋僗傪抸偄偰偄偒傑偡偑丄偦偙偵偼屩挘傗傢偞偲傜偟偝偺旝恛傕姶偠偝偣側偄帺慠側壒妝傪挳偔偙偲偑偱偒傑偡丅懡惡晹偵暘妱偝傟偨暋嶨側尫妝婍孮偺拞偐傜挳偒庤傪僴僢偲偝偣傞壒傪暦偐偣傞僙儖偺撉傒偺怺偝偵偼偁傜偨傔偰嬃偐偝傟傑偡丅僆僢僋僗抝庉傪壧偆僾儘僴僗僇偼廫暘偵嬁偔惡偱墘媄傕朙偐偵壧偄傑偡偑丄彮乆惡幙偑寉偄傛偆偵姶偠傜傟傞帪偑偁傝傑偡丅偟偐偟丄儚儖僣偵偍偗傞僑僔僢僾壆偺傾儞僯乕僫偑嬃偔傎偳尒帠側壧傪挳偐偣偰偔傟偰偄偰丄梲婥側擇廳彞偲側偭偰偄傑偡丅

丂戞俁枊偺彉憈傕僙儖偺巜婗偱揙掙揑偵僐儞僩儘乕儖偝傟偨嫲傞傋偒墘憈偑揥奐偝傟傑偡丅扨偵姰帏偲偄偆偺偱偼側偔丄偦偙偵偼傔傑偖傞偟偔曄壔偡傞壒偺惃偄偵忔偭偰丄壴壩偺傛偆側鄪傔偒偑悘強偵偪傝偽傔傜傟偰偄傞偺偱偡丅傕偪傠傫偙偙偱傕僙儖偺歑傝惡傪挳偔偙偲偑偱偒傑偡丅儅儕傾儞僨儖偲抝庉偺傗傝偲傝傕柧妋偵墘憈偝傟傞僆乕働僗僩儔偑偁偔傑偱壒妝傪嶌偭偰偄傑偡丅嶰廳彞偱偼儔僀僯儞僌偑楴乆偲挘傝楐偗傫偽偐傝偺嫻偺撪傪壧偵揻業偟傑偡丅嶰惡偑偔偭偒傝暘棧偟偮偮堦懱姶偁傞壒妝傪嶌偭偰偄傞偲偙傠偑尒帠偱偡丅懅偺挿偄僋儗僢僔僃儞僪偵傛偭偰側偩傜偐側婲暁傪昤偒丄憇戝側捀揰傪抸偄偰偄傑偡丅懕偔擇廳彞偱偼懍傔偺僥儞億偱偝傜傝偲壧傢傟傑偡偑丄僲償僅僩僫偑撈摿側惡偱媫偐偡傛偆偵壧偆偲偡偐偝偢僊儏乕僨儞偑棊偪拝偄偨僥儞億偵曄偊傞側偳偲嵶偐偄壒妝偮偔傝偑岝偭偰偄傑偡丅儅儖僔儍儕儞偑僼傽僯僫儖偲晹壆偵擖偭偰偒偰乽Ja, Ja乿偲偨偭傉傝帪娫傪偐偗偰壧偆偲僆乕働僗僩儔偼巭傑傝偦偆偵側偭偨傝丄崟恖偺儌僴儊僢僩偑僴儞僇僠傪扵偟偵擖偭偰偔傞捈慜偱偼戝偒側儕僞儖僟儞僩傪偐偗偨傝偲丄僙儖偵偟偰偼堄奜側巜婗傇傝偑尒傜傟傑偡偑丄偳傟傕寵枴側偔挳偔偙偲偑偱偒傑偡丅嵟屻偺榓壒偱偼嵞傃歑傝惡傪敪偟偮偮撍偭憱傝枊傪暵偠傑偡丅壒偺埆偝偑慡偔婥偵側傜側偄丄姰帏側壧偲僆乕働僗僩儔偑妝偟傔傞慺惏傜偟偄墘憈偱偡丅

丂丂

丂丂 丂丂

丂丂

仧 儔僀僫乕乛儊僩儘億儕僞儞壧寑応娗尫妝抍乮1949擭11寧21擔丂Naxos乯仛仛仛仚仚

乮僗僥僶乕乛僗僥傿乕償儞僗乛儀儖僈乕乛儕僗僩乯

丂1949擭偺僔乕僘儞弶擔傪忺傞岞墘偺ABC曻憲偵傛傞僥儗價拞宲梡偺壒尮偑CD壔偝傟偨傕偺偱偡丅摨擭2寧偵亀僒儘儊亁傪怳偭偰徴寕揑側儊僩丒僨價儏乕傪忺偭偨儔僀僫乕偵傛傞亀偽傜偺婻巑亁偱丄偙偺嬋偑弶墘乮1911擭乯偝傟偨僪儗僗僨儞壧寑応偱1914擭偐傜24擭傑偱巜婗傪偟偰偄偨偺偱偡偐傜丄俼丏僔儏僩儔僂僗偺巜婗傪娫嬤偵尒偰偄偨偙偲偱偟傚偆丅戝孶嵕偵側傜偢忢偵椻惷偵壒妝傪恑傔傞偁偨傝偼嶌嬋壠偺塭嬁傪庴偗偰偄傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅

丂1938擭偵僆僋僞償傿傾儞栶偱儊僩丒僨價儏乕偟偨僗僥傿乕僶乕偼偐偮偰儊僩偵孨椪偟偨儘僢僥丒儗乕儅儞偺儅儖僔儍儕儞偲慻傫偩榐壒偑巆偭偰偄傑偡丅偦偺僗僥傿乕償儞僘偑偙偙偱偼儅儖僔儍儕儞傪壧偄丄1940擭偵僝僼傿乕栶偱儊僩丒僨價儏乕偟偨僗僥傿乕僶乕偑僆僋僞償傿傾儞傪壧偭偰偄傑偡丅僝僼傿乕傪壧偆偺偼偙偺岞墘偑儊僩丒僨價儏乕偩偭偨僄儗僫丒儀儖僈乕丅斵彈偼1900擭僪儗僗僨儞惗傑傟丄17嵨偱僪儗僗僨儞壧寑応偺崌彞抍偵擖偭偰妛傫偩帪婜偑偁傝丄俼丏僔儏僩儔僂僗偲愙揰偑偁偭偨偐傕偟傟傑偣傫丅

丂僲僀僘偺懡偄榐壒偱偼偁傝傑偡偑丄廲偺慄偑偼偭偒傝偟偰偄偰奺僷乕僩偑偒偪傫偲岎捠惍棟偝傟偰偄傞偙偲偼廫暘偵揱傢偭偰偒傑偡丅偟偐傕丄慁棩儔僀儞偼偳偙傕偟偭偐傝抏偐傟丄偦偺墘憈偵偼帺怣偑堨傟偰偄傑偡丅庒乆偟偝偲椡嫮偝偵枮偪偨僆僋僞償傿傾儞偲忋昳側儅儖僔儍儕儞偺傗傝偲傝偼丄搊応偐傜姰惉偝傟偨旤偟偝傪斺業偟傑偡丅僆僢僋僗抝庉偑搊応偡傞偲攺庤偑婲傝傑偡乮戅応偺偲偒傕乯丅儕僗僩偼摉帪傛傎偳恖婥偑偁偭偨偺偱偟傚偆丅偦偺壧傕尒帠偱偡丅壧庤栶偼僀僞儕傾偺僗乕僷乕丒僗僞乕丄僨傿丒僗僥傿僼傽僲偑壧偭偰偄傑偡偑丄偁傑傝報徾偵巆傞壧偱偼側偄傛偆偵巚偊傑偡丅偟偐偟丄斵偑壧偄偩偡慜偺僆乕働僗僩儔偼僼儖乕僩傪昅摢偵偦偺尒帠側傾儞僒儞僽儖偲柤恖寍傪屩傜偟偘偵斺業偟傑偡丅儅儖僔儍儕儞偺儌僲儘乕僌偱偺僗僥傿乕償儞僘偼廩幚偟偨掅壒偲怱帩偪挿傔偵怢偽偡崅壒偵摿挜偑偁傝丄柧妋側敪壒偵巟偊傜傟偨偦偺壧彞偐傜偼彈偺嫮偄堄巙偡傜傕姶偠偝偣傑偡丅幒撪妝揑側僆乕働僗僩儔偺鉱枾側敽憈偵忔傝丄僥儞億傪抶偔偣偢偵姶彎偵怹傝偡偓傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅枊偑壓傝偨屻偵儔僀僫乕偑抁偄僀儞僞價儏乕偵墳偠偰偄傑偡丅晐偝偦偆側僀儊乕僕偑偁傞儔僀僫乕偱偡偑偨偳偨偳偟偄塸岅偱偛偔晛捠偺庴偗摎偊傪偟偰偄傞偺偼堄奜偱偟偨丅

丂戞2枊丅嫄戝側僆儁儔僴僂僗偱墘憈偟偰偄傞妱偵偼僆乕働僗僩儔偲壧庤偨偪偺僶儔儞僗偼傛偔丄僝僼傿乕傕惡傪挘傝忋偘傞偙偲側偔壧偄傗偡偦偆偵偟偰偄偰奿挷崅偄墘憈傪挳偐偣傑偡丅乽偽傜偺婻巑乿偺搊応僔乕儞偼偦傟傎偳寑揑偱側偄偺偼儔僀僫乕偺堄恾偱偟傚偆偐丅僆僋僞償傿傾儞傕僝僼傿乕傕惡堟偑峀偔丄崅壒偱偺悙乆偟偝偼偨偲偊傛偆傕偁傝傑偣傫丅忋昳側僆僋僞償傿傾儞丄壜楓側僝僼傿乕偵傄偭偨傝婑傝揧偆僆乕働僗僩儔傕挳偒傕偺偱丄偝傜偵擇恖偺壧偑傂偲抜棊偟偨屻偺僆乕働僗僩儔偩偗偺屻憈偵偍偗傞梇曎偝偼偡偽傜偟偄偺傂偲尵偵恠偒傑偡丅偙偆偄偆儗償僃儖偺墘憈傪挳偔偲丄堦憌榐壒偑埆偄偺偑夨傗傑傟偰側傝傑偣傫丅儚儖僣偱偼10擭慜偺儊僩偺榐壒偵妑傋傞偲僴儊傪奜偝側偄掱搙偱偡偑帪愜夛応偺徫偄傪桿偭偰偄傑偡丅儕僗僩偼崅壒偼嬯庤傜偟偔偁偪偙偪偱揔摉偵壒傪壓偘偰偄傑偟偰丄僋儔僀儅僢僋僗偵偁傞F壒偺怢偽偟偼傾儞僯乕僫偵壧偭偰傕傜偭偰偄傑偡偑偁傑傝偆傑偔偄偭偰偄傑偣傫丅傾儞僯乕僫偼偦偺壒傪僆僋僞乕償忋偘傟偽椙偐偭偨偐傕偟傟傑偣傫丅

丂戞3枊偺彉憈偼惓妋偱鉱枾側墘憈丅夃偑偐偐偭偨昻庛側榐壒偐傜傕偝偡偑偵庤撻傟偨墘憈偲偄偆報徾傪庴偗丄煭棊偨暤埻婥傪廫暘偵弌偟偰偄傑偡丅偙傟偐傜巒傑傞埆媃偺弨旛傪僥僉僷僉偲偙側偟偰偄偔晳戜忋偺條巕傪梋偡偲偙傠側偔揱偊偰偄傑偡丅僆僢僋僗偑擖偭偰偔傞偲僥儞億傪堦憌懍傔偰偳傫偳傫愭偵恑傒傑偡丅儅儕傾儞僨儖偲偺傗傝偲傝偱偼媞惾偑戝偄偵暒偄偰妝偟偦偆偱偡丅嵟屻偺嶰廳彞偱偼抶傔偺僥儞億偱偡偑扺乆偲壧傢傟傑偡丅巆擮側偺偼榐壒偑埆偔丄僆乕働僗僩儔偑惙傝忋偑傞偲壧偑挳偒庢傝偵偔偔側傝丄旤偟偄壧偺嫞墘偲晳戜偵堨傟偰偄傞偱偁傠偆姶摦偑揱傢偭偰偒傑偣傫丅儅儖僔儍儕儞偺嵟屻偺僙儕僼傕怱側偟偐偦偭偗側偔挳偙偊傑偡丅懕偔擇廳彞偱偺儀儖僈乕偺傗傗屆晽側壧偄傑傢偟側偑傜僣儃偵偼傑偭偨偲偙傠偼丄斵彈偺忢偵偼偭偒傝偟偨敪壒偲偁偄傑偭偰帄暉偺弖娫傪梌偊偰偔傟傑偡丅枊偑壓傝偨屻丄僇乕僥儞僐乕儖偺條巕傪揱偊傞傾僫僂儞僒乕偺惡偑廂榐偝傟偰偄傑偡偑偦傟偵傛傞偲丄儅儖僔儍儕儞偑儌僗丒僌儕乕儞偺働乕僾丒僗僩僁乕儖傪塇怐傝丄僆僋僞償傿傾儞偑僟乕僋丒僌儕乕儞偺忋拝傪拝偰偄傞偲偺偙偲偱偟偨丅

仧 俤.僋儔僀僶乕乛僂傿乕儞僼傿儖僴乕儌僯傾娗尫妝抍乮1954擭6寧丂DECCA乯仛仛仛仛仚

乮儔僀僯儞僌乛儐儕僫僢僠乛僊儏乕僨儞乛僂僃乕僶乕乯

丂壧偲僆乕働僗僩儔偺僶儔儞僗偑偲偰傕偄偄榐壒偱偡丅昁偢偟傕僂傿乕儞崙棫壧寑応偱傔偞傑偟偄妶桇傪偟偰偼偄側偐偭偨僄乕儕僢僸丒僋儔僀僶乕偱偡偑丄偙偺嬋偺柤斦偲岅傝宲偑傟偰偄傞榐壒傪巆偟偰偄傑偡丅

丂彉憈偱偼懍傔偺僥儞億偱妶偒妶偒偲偟偨墘憈傪挳偐偣偰偄傑偡丅僂傿乕儞偺崄傝傕悘強偵敪嶶偝偣傞偙偲傕朰傟偰偼偄傑偣傫偑丄偦傟傪嫮挷偝偣偰偼偄傑偣傫丅儐儕僫僢僠偺傗傗忋偢偭偨惡偑僆僋僞償傿傾儞偺庒偝傪楢憐偝偣丄儅儖僔儍儕儞偲偺儊儕僴儕偺岠偄偨傗傝偲傝偼擇恖偺娭學傪弖帪偵偟偰柧傜偐偵偟傑偡丅僼儗乕僘偺傂偲偮傂偲偮偑晳戜偺摦偒偲寢傃偮偄偰偄傞偙偲傪堄幆偝偣傞儐儕僫僢僠偺椡偺偁傞壧彞偼儅儖僔儍儕儞傪壧偆儔僀僯儞僌傪怗敪偝偣偰懅愗傟悺慜傑偱捛偄崬傓傎偳偱丄惗婥堨傟傞擇廳彞傪挳偐偣偰偄傑偡丅傑偨丄擇恖偵偮偗偰偄傞僆乕働僗僩儔偑慺惏傜偟偔丄忢偵壧偲懳摍偵壒妝偵嶲壛偟丄帪偵偼壧偄丄帪偵偼塻偔愗傝崬傒傑偡丅僋儔僀僶乕偺巜婗傕偝傞偙偲側偑傜僂傿乕儞僼傿儖偺幚椡傪尒偣偮偗傞墘憈偱丄偙偺傢偢偐侾擭屻偵僋僫僢僷乕僣僽僢僔儏乮僂傿乕儞崙棫壧寑応乯偲偺墘憈偱傕摨條偵尒帠側墘憈傪巆偟偰偄傑偡丅儅儖僔儍儕儞偺儌僲儘乕僌偱偺儔僀僯儞僌偼岅傞傛偆側壧偄曽偵摿挜偑偁傝傑偡偑丄傗傗旀傟婥枴偱惡偵墣傪寚偔傛偆偵巚偊傑偡丅偟偐偟丄僆僋僞償傿傾儞偑栠偭偰偐傜偺壒妝偮偔傝偼尒帠偱丄擇恖偺姶忣偺傎偲偽偟傝偲僆乕働僗僩儔偺旤偟偝偑棈傒崌偭偨墘憈偵側偭偰偄傑偡丅

丂戞俀枊偱偼丄暘岤偄僆乕働僗僩儔偺拞偐傜撍偒敳偗偰偔傞僝僼傿乕傪壧偆僊儏乕僨儞偺婸偐偟偄崅壒偑枺椡揑偱偡丅僊儏乕僨儞偺惡偼掅壒偐傜崅壒傑偱椡嫮偝偲挘傝偑偁傝丄壜楓偝傗惔弮偝偲摨帪偵恈偺嫮偝傕暪偣帩偮僝僼傿乕偺栶傪尒帠偵昞尰偟偰偄傑偡丅僆僋僞償傿傾儞傪壧偆儐儕僫僢僠偲嫟偵丄弶傔偰妎偊傞嫻偺偲偒傔偒偵恔偊傞庒偄抝彈偺巔傪丄帺慠側僥儞億偱昤偄偰偄偒傑偡丅僆乕働僗僩儔偵傛傞乽嬧偺偽傜乿偺摦婡偑傗傗帹忈傝偱丄償傽僀儕儞偑抏偒偡偓傞傛偆偵巚偊傑偡丅僆僢僋僗傪壧偆僂僃乕僶乕偼壧彞椡傪慜柺偵弌偝偢偵朙偐側昞忣偯偗傪嫮挷偟偰偄傞傛偆偱偡偑丄嫮椡側彈惡恮傪慜偵夃傒偑偪偱偡丅傕偆彮偟墴偟弌偟偑偁偭偰傕偄偄偐傕偟傟傑偣傫丅僋儔僀僶乕偺巜婗偼寖偟偔僥儞億傪摦偐偡偙偲傪偣偢丄晳戜偱偺僗僩乕儕乕傛傝傕壧庡懱偺壒妝偮偔傝偵揙偟偰偄傞偨傔偵丄彮乆寑揑側柺偵寚偗傞傛偆偱偡丅傑偨丄儚儖僣偱傕偁傑傝僂傿儞僫丒儚儖僣傪嫮挷偣偢丄僥儞億傪梙傜偝側偄偨傔偵偐偊偭偰廳乆偟偔墘憈偵側偭偰偄偰暔懌傝側偔姶偠傜傟傑偡丅

丂戞俁枊朻摢偱傕偺傫傃傝偟偨僥儞億偵偼攺巕敳偗偟偰偟傑偄傑偡丅僆乕働僗僩儔偺擄強偩偗偵傗傓傪偊側偄偐傕偟傟傑偣傫偑丄晳戜偱偺暤埻婥偼揱傢偭偰偒傑偣傫丅僆僋僞償傿傾儞偺儐儕僫僢僠偼惡幙傪條乆偵曄偊偨摪偵擖偭偨壧傪挳偐偣傑偡偑丄抝庉偼墴偝傟偭傁側偟偲尵偭偨姶偠偱偡丅嶰廳彞偼丄儅儖僔儍儕儞偺壧偵儐僯僝儞偱抏偐傟傞償傽僀僆儕儞丒僜儘偑傛偔挳偙偊傞捒偟偄墘憈偱丄廔巒俁恖偺僼儗乕僘儔僀儞傕柧妋偵挳偙偊偰偒傑偡丅墣偺偁傞惡偱偁傑傝桱廌偝傪弌偝偢偵僗儕儉偵壧偆儔僀僯儞僌丄掅壒偱傕杽傕傟側偄廩幚偟偨壧彞偺儐儕僫僢僠丄堷偒掲傑偭偨惡偱忢偵埨掕偟偨僊儏乕僨儞丄偙偺俁恖偺尒帠側壧偵偙偙偱偼愨柇側僥儞億偺曄壔傪尒偣傞僋儔僀僶乕偺巜婗偑壛傢偭偰慺惏傜偟偄壒妝偑嶌傝忋偘傜傟偰偄傑偡丅堦丄擇傪憟偆墘憈偲尵偭偰偄偄偱偟傚偆丅懕偔擇廳彞偱偼儐儕僫僢僠偺崅壒傪嫮挷偟偨壧偄曽偼僜僾儔僲偱偁傞偙偲傪妶梡偟偨儐僯乕僋側夝庍偱偡偑丄偙偙偱偺僔儏僩儔僂僗偺堄恾偵傛偔偁偭偰偄傞傛偆偵姶偠傜傟傑偡丅巆擮側偺偼丄偙偙偱傕乽嬧偺偽傜乿偺摦婡偑榐壒偺偣偄偐崅壒偑偮傇傟偰償傽僀僆儕儞庡懱偵暦偙偊傞偨傔偵堘榓姶傪妎偊傞偙偲偱偡丅偟偐偟丄榐壒偝傟偰傎傏敿悽婭偨偭偰偄偰傕怓弪偣傞偽偐傝偐丄崱偱傕嵟崅悈弨偺墘憈偱偁傞偙偲偼妋偐偱偡丅

仧 僋僫僢僷乕僣僽僢僔儏乛僂傿乕儞僼傿儖僴乕儌僯傾娗尫妝抍乮1954擭11寧16擔丂BMG乯仛仛仛仛仛

乮儔僀僯儞僌乛儐儕僫僢僠乛僊儏乕僨儞乛儀乕儊乯

丂戞擇師戝愴偺嬻廝偱從偗偨僂傿乕儞崙棫壧寑応偑嵞寶偝傟偨帪偺婰擮岞墘偺儔僀償榐壒偱偡丅侾擭敿慜偵僗僞僕僆偱榐壒偝傟偨俤丏僋儔僀僶乕巜婗偺榐壒偲庡栶彈惡俁恖偑堦抳偡傞偲偄偆丄摉帪嬌傔偮偗偲尵傢傟偨僉儍僗僩偵丄偙偺壧寑応偱嵟傕夞悢懡偔巜婗傪偟偰偄傞乮偍偦傜偔偙偺嬋偺巜婗傕嵟懡乯僋僫僢僷乕僣僽僢僔儏偺巜婗偲偄偆慻傒崌傢偣偼扤傕偑摉慠偺偙偲偲朷傫偱偄偨傕偺偩偭偨偺偱偟傚偆丅妶偒妶偒偲抏傓傛偆側儕僘儉姶偱奐巒偝傟傑偡丅枊偑忋偑偭偰傕忢偵僆乕働僗僩儔偑壒妝傪儕乕僪偟偰偄偒傑偡偑丄偦偺墣偺偁傞壒怓丄戝抇側億儖僞儊儞僩丄挘傝媗傔偨僼僅儖僥傿僢僔儌偲婥崌偺擖偭偨墘憈傪挳偐偣傑偡丅偙偺僆乕働僗僩儔偺壒妝塣傃偩偗偵儅儖僔儍儕儞傪壧偆儔僀僯儞僌偺儚乕僌僫乕晽偺壧偄曽偵偼彮偟廳偔姶偠傜傟丄搑拞懅愗傟偑偪偵側傝傑偡丅偟偐偟丄戞侾枊偺儌僲儘乕僌偵偍偄偰偼僋僫僢僷乕僣僽僢僔儏偺忢偵惗婥傪幐傢側偄壒妝偵傄偭偨傝偲偮偗丄晄埨偵溕偔偲偄偆傛傝棃傞傋偒塣柦傪惷偐偵庴偗擖傟傞巔傪奿挷崅偔壧偄忋偘傑偡丅僆僋僞償傿傾儞偑嵞搊応偟偨帪偺僪儔儅僥傿僢僋側擇廳彞丄懕偔僼傿僫乕儗偵偍偗傞挘傝楐偗傫偲偡傞嫻偺偆偪傪揻業側偳丄儔僀僯儞僌偺寖偟偄姶忣昞尰偵偼怱懪偨傟傑偡偑丄偦偺婲暁偁傞尒帠側夝庍傪挳偐偣傞巜婗幰偵偼宧暈傪嬛偠摼傑偣傫丅傑偨丄壧庤偵傄偭偨傝婑傝揧偄丄帪偵偼媫偒棫偰傞僆乕働僗僩儔偺慺惏傜偟偝偼尵偆傑偱傕偁傝傑偣傫丅

丂戞俀枊偺朻摢偼丄偙偺墘憈偺巜婗幰偑僋僫僢僷乕僣僽僢僔儏偱偁傞偙偲傪傆偲巚偄弌偝偣傞僥儞億偺抶偄廳乆偟偄墘憈偱偡丅偦偆偄偊偽丄戞侾枊偱偼慡偔暿恖偺傛偆側巜婗偩偭偨偺偱偡丅僝僼傿乕傪壧偆僊儏乕僨儞偼僆乕働僗僩儔偺慡憈偐傜撍偒敳偗偰偔傞挘傝偺偁傞婸偐偟偄惡傪挳偐偣傑偡丅乽偽傜偺專掓乿偵偍偗傞儐儕僫僢僠偺僆僋僞償傿傾儞偼姰帏偝傪屩傝丄偦偺慜偲偼堦揮偟偰廮傜偐偄惡偺僊儏乕僨儞偲嫟偵帄暉偺壒妝傪挳偐偣傑偡丅旤偟偄乽嬧偺偽傜乿偺摦婡傪憈偡傞僆乕働僗僩儔傕尒帠偱丄偙偺墘憈傪椊偖傕偺偼側偄偲尵偊傑偡丅僆僢僋僗傪壧偆儀乕儊偼偁傜備傞惡怓傪巊偄丄寍払幰傇傝傪敪婗偟傑偡丅傕偪傠傫偦傟偽偐傝偐丄廔巒戝偒傔偵墘憈偡傞僆乕働僗僩儔傪廬偊丄妶偒偺偁傞尒帠側惡偱娤媞傪枺椆偟偰偄傑偡丅枊偑壓傝帪偺戝娊惡傪暦偔偲丄儀乕儊偑娤媞傪姰慡偵彾拞偵廂傔偰偄傞偙偲傪巚偄抦傜偝傟傞偲摨帪偵丄尦乆偙偺僆儁儔偼抝庉偑庡栶偩偭偨偙偲傕巚偄弌偝偣傑偡丅

丂戞俁枊傕抶偄僥儞億偱奐巒偝傟丄嵟嬤偺墘憈偵尒傜傟傞棳楉偱僗儅乕僩偱偼側偄側偑傜丄僼儗乕僘傂偲偮傂偲偮偵僯儏傾儞僗偑晅偗傜傟偰偄偰丄偙傟偐傜壗偐妝偟偄偙偲偑婲偒傞傛偆側婥偵偝偣偰偔傟傑偡丅抝庉偲儅儕傾儞僨儖偼杮摉偵妝偟傫偱偄傞傛偆偵柺敀偍偐偟偔壧偄丄惡傪挳偄偰偄傞偩偗偱傕晳戜偱偺暤埻婥偑揱傢偭偰偒傑偡丅偦傟偽偐傝偐擇恖偼僼儗乕僘偺傂偲偮傂偲偮傪僇儊儗僆儞偺傛偆偵惡幙傪曄偊偮偮偁傞偲偒偼楴乆偲偁傞偲偒偼殤偔傛偆偵偲帺嵼側壧傪挳偐偣傑偡丅僆乕働僗僩儔傕塻偄撍偭崬傒傪偟偐傕墣偺偁傞壒偱擖傟傞偙偲傪朰傟偰偄傑偣傫丅嶰廳彞偱偺儔僀僯儞僌偼丄戞侾枊偲偼懪偭偰曄傢偭偰庒乆偟偄惡傪挳偐偣傑偡丅俁恖偲傕偔偭偒傝偟偨壧偄曽偱僔儏僩儔僂僗偺壒妝傪偟偭偐傝昞尰偟偰偄傑偡偑丄側偵傛傝尒帠側偺偼僋僫僢僷乕僣僽僢僔儏偺僥儞億姶偱丄僼儗乕僘偺棳傟傗丄愜傝廳側傞嶰惡偑怐傝惉偡婲暁偁傞壒妝偵丄梌偊傜傟偨僥儞億偑偙偲偛偲偔傄偭偨傝偼傑偭偰偄傞傛偆偵姶偠傜傟傑偡丅僆乕働僗僩儔偺埖偄傕儐僯乕僋偱丄偄偨偢傜偵僔儞僼僅僯僢僋側僋儔僀儅僢僋僗傪抸偐偢丄捀揰偵偍偗傞僩儔儞儁僢僩偺堦悂偒偩偗偵偦偺栶傪戸偡偙偲偱丄暘岤偄僔儏僩儔僂僗偺壒妝偐傜僔儞僾儖側姶摦傪堷偒弌偟傑偡丅傑偨丄捀揰傪夁偓偨屻偵惷偐側崅傑傝傪梡堄偟偨僔儏僩僂僗偺寁嶼偝傟偨偹傜偄傕尒帠偵嵞尰偟偰偄傑偡丅偟偐傕丄偙偺嶰廳彞偑廔傢偭偰揮挷偟偨偲偒偵憈偝傟傞尫妝婍偵傛傞僩儕儖傪偙傟傎偳傑偱偵柧妋偵墘憈偝偣傞椺偼傎偐偵偁傝傑偣傫丅僽儖僢僋僫乕傗儚乕僌僫乕偺僗儁僔儍儕僗僩偲偟偰丄傑偨偦偺懠偺嬋偱偼堎條側傎偳屄惈揑側乽僋僫僢僷乕僣僽僢僔儏愡乿偲偄偆宍梕帉偟偐梌偊傜傟側偄偙偺巜婗幰偺慡偔堎側傞壒妝惈傪偙偙偵尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅懕偔擇廳彞偱偼儐儕僫僢僠偲僊儏乕僨儞偺惡偺慻傒崌傢偣偑愨柇偱偡丅忋婥偟偨彮擭偺巔傪儐儕僫僢僠偼尐偵椡偺擖偭偨壧偄曽偱昞尰偟丄姶摦傪寽柦偵墴偝偊傛偆偲偟偰偄傞僝僼傿乕傪僊儏乕僨儞偼挌擩偵壧偄忋偘傑偡丅儅儖僔儍儕儞偑僼傽乕僯僫儖偲晹壆偵擖偭偰偒偰偦偺傑傑戅応偡傞偲偒偺壒妝偺帺慠側棳傟曽丄僥儞億偺帺嵼偵曄壔丄懅尛偄丄偳傟傪偲偭偰傕姰帏偱偡丅偟偐傕偙傟偑儔僀償偲偼怣偠傜傟傑偣傫丅傑偝偵丄婏愓揑側墘憈偲尵偊傑偡丅

丂丂

丂丂