注意 : 自分でやるということは、自分の責任でやることです。

このページに書いたことは、お勧めできることとは限りません。

注意 : 自分でやるということは、自分の責任でやることです。

このページに書いたことは、お勧めできることとは限りません。

私の車は平成7年式 インプレッサ ワゴン WRXですが、最近エアコンスイッチを入れると

異様な臭いが出るようになりました。スイッチを入れたしばらくの間、においます。

エアコンのエバポレーター(蒸発器)フィンの汚れとカビが原因と思います。

上の写真は、エアコン用のブロアを外したところです。

ブロアのフィンにもホコリがびっしりついています。もちろん清掃しました。

ブロアを取外した穴から右側のエバポレーターに手が届きますが、中は見えません。

ブロアを外すために鋼板製の横方向のバーを外す必要がありましたが、端部のバリで指を怪我しました。要注意!

エバポレーター部の様子をデジカメを使って確認しました。

雑巾で拭いて見ると真っ黒になります。(車内のどこを拭いても・・・雑巾が真っ黒ですが;)

画面中央右の白っぽい所は、一度雑巾で拭いた部分かも。市販のエアコン用洗浄スプレーを使い、エタノールを混ぜた水をスプレーしたり、

雑巾での拭取りなど、手探りで思いつく限りの清掃を行いました。

★ カーエアコンの室温センサを清掃

オートエアコンは、新車のときはうまく温度調整できていたのですが、最近は温度調整が下手になりました。

原因として、室温センサ部分の汚れが考えられます。

空調パネルに室温センサ窓(スリット状)があります。写真はパネルのカバー部分を外したところ。

そのスリットから空気を吸い込んで室温を検知します。(元々ドリンクホルダとの位置関係は不適切ですが)

センサ部にはホコリがびっしり詰まっていました。これでは空気が流れず、室温をはかることが出来ません

センサ(サーミスタ)の奥には小型のファンが内蔵されています。

裏側から息で吹き飛ばして清掃完了。右は清掃後です。

★ 家庭用エアコンを取付け

・前置き

我が家の3台目エアコンです。これまでの2台も5年前、17年前にDIYで取付けました。

今回エアコンを買った量販店での標準取付け工事費は、配管3m込みで9,800円でした。

ま、いろいろな理由を付けての追加料金も必要でしょうが・・・。

自分で取付けることの金銭的なメリットは、ほとんどありません。

量販店の所要時間が1時間程度といわれているやっつけ仕事でのエアコン取付を想像して,

嫌悪しているだけです。

最新の「省エネ」型であっても、真空引き(追加料金がいる場合が有るそうな)をしない場合は

「非省エネ」型になるおそれもあり。今回取付けたエアコンは東芝製インバータで税込み約3万円、冷媒はR-22、省エネ性能は△の

最廉価版です。

新型はほとんどが新冷媒を採用していますが、新冷媒採用の省エネ型にしなかった理由は、

1.自分でメンテするには冷媒を統一したかった。 新冷媒はメンテ用の機材がR-22と互換性がない。

2.2台目は当時の省エネNo.1型だったが、1年も経ないうちに落雷によって室外機交換となった。

高価な機種は被害が大きい。

3.新冷媒は圧力が高い為、ガス漏れが生じやすい。・取付け

室外機の取付け前に取付け予定の壁に補強をする。

外壁のトタンをはがし、物置に有った板を柱と柱に渡し釘打。

トタンをはがし、元通りに張り付けるのもけっこう面倒。

今では珍しい土塗壁。実はこの土塗壁も半分くらいは父が塗り、壁下地のこまい竹も、

父と兄と私が組んだもの。

トタンを元に戻し、架台を取付け。

室内機側との貫通穴をあける。室内機の取付けは、取付け部分に強度があれば簡単。

穴あけは木工用ホールソーを使ったが、壁下地の貫を切断しそうになったので、少し下にずらした。

はじめに貫の位置を確認すべきだった。

配管する。もちろん室内機・室外機の接続配管はフレアジョイントなので慎重に施工。(手リキレンチ!)

配管の長さは3mでちょうどよく、フレア工具の出番はなかった。

接続電線は手持ちのVVF2.0-2C ×2 古いケーブルは被覆の可塑剤が抜けたようで作業性が悪い。

ドレンホースは、水タレが目立たないところまで持ってゆく。

室外機を接続。 こうして見ると、室外機をもう少し壁面から離すべきかな?

真空引き、これが今回のハイライト。

家庭用エアコンでは以前にはガス圧によるエアパージが当たり前でしたが、環境への配慮でフロンの

大気放出はご法度?となりました。なんと、今回のエアコン+配管+室外機架台+スリムダクトより、

このゲージマニホールド+簡易真空ポンプの価格の方が高かった。

本格的な真空ポンプはもっと高いので、それを買うと素人の範囲を超えるから妥協した。

サービスポートに接続し真空引き。

この程度の配管(3m)なら、手押しでもすぐ完了。

真空度は、-0.1MPaよりゲージの針ひとつ分プラス側。ゲージの精度は大したことがないと思うので、

確かなところはわからない。

午前中から作業を開始したが、夕方にようやく完成し試運転。

待てども冷風が出ない?あれ?

暑いと思っていたが、涼しくなっていたんだ。

サーモ設定を変えて、冷房開始。 〜〜〜 まーこんなもんでしょう。電気工事も済ませる予定だったが、屋根の上の室外機据付に時間がかかり、今回は見送り。

最大10Aなので、専用回路は不要かな。※参考 エアコン取付けに役立つページ 「風の職人」

★身の回りの放射線を測る。

DIYネタでは有りませんが、身の回りの放射線を測ってみました。★インラインスケート(ローラーブレード)のウィール交換下記の所で無料貸出している「はかるくん」を使いました。

なんと、返却送料まで文部科学省負担です。

http://www.irm.or.jp/index.html

http://www.irm.or.jp/hakarukun/hakaru_1.html自然放射線は常に変動しており、測定の数値は10秒ごとに1分間の平均値が表示され

(結果として時間遅れが有る)、その数値でさえ40%程度は常に変化します。

それなりの測定値を得るには、10分くらい連続測定する必要が有ります。(メモリー付きの

タイプなので、1分間隔で自動測定するモードがあり有効です)で、少し近所を持ち歩いてみたのですが、不審者と間違えられそうで長時間測定が出来ず、

身近な所での異常値は発見できませんでした。

ガイガカウンタ的な測定音(ガリ、ガリではなくピッ、ピピ)を出すことも出来るのですが、

なおさら不審なので。測ることが出来るのは、ガンマ線のみです。

屋外(家の前) 河原 常時かなり低い

屋内 (1F)

洗面器

写真の数値は、ある時の測定値(1分間平均値)で、例えば実際の測定値は下表のように変動します。

10分以上の測定値の平均を示すと下表のようになりました。

気になるのは

1.「はかるくん」に添付の資料では、兵庫県内の測定データの平均値が屋外で0.057μSv/h、屋内0.060μSv/h

となっており、全般に我家での測定値が高め。 造成時の盛土に砕石を使用したことが関係あるかも。

屋外より室内のほうが高い。室内でも上へ行くほど数値が下がる。 床下からラドンが出ている?

窓を開ける夏場でこれだから、冬場でも常時の換気が必要かな?

ラドン(大阪府の解説)

2.TVの前面に密着させた場合では、機器のノイズ?で、そのまま近づけると異常な表示になります。

自動メモリ機能を使いアルミホイルで完全にくるんで測定したのが、上の表の値です。 X線が出ているのでは?

また、 スイッチOFFでも高い数値です。蛍光体にも多少の放射線物質が含まれる?3.洗面台の上でもそれなりに高い数値、小便器でも同様。 陶器から?

ウィールとはホイール(wheel)のことで、原語を意識した表現のようです。河川敷のマラソンコースを自転車やインラインスケートで散歩しました。

インラインスケートで長い距離を走ると、「転がりが良くて振動が少ない方が楽だ」と思い

ました。そこで、古くなったインラインスケートに手を入れてみました。

振動を少なくするのにウィールを柔らかい物とし、さらに、転がりを良くするためにベアリ

ングも交換することにしました。 また、乗越え性を良くするため少し径を大きくしました。

元から付いていたのが、直径72mm 硬さ82A(大きいほうが硬い)ですが、直径76mm

硬さ78Aを選んでみました。

バンク角が少し稼げるけれど、小回りは△かも。

上が元のウィールです。

この写真は分解後ですが、下の写真のように中央のベアリングの内側にナイロン製の

スペーサーが入っており、それを挟むように両側からベアリングをはめ込んでいます。

今回はスペーサーの準備を忘れたので、古いウィールの物を外して再使用します。

ベアリングの内径に近い金属棒を探し、ペンチ等の握りを置台にして、金属棒を

スペーサーにあてがい、金鎚を使ってスペーサーごと裏側のベアリングを叩き出します。新しいウィールにベアリングとスペーサーを組付け、元のようにフレームに取付けます。

新しいウィール

★WIN95-98 パソコンのハードディスク交換

組付け中

直径を大きくしたため部分的にこすれるところが出来たので、やすりで削りました。

完成 試走後で既にウィールが汚れてます。本体もかなり汚れてますが・・・。

1998/99年頃のパソコン(同僚の所有物)が相次いで不調になっていました。1台はNECバリュースターNX VS20C S7/S5 DA2 で、エラーを頻発しスキャン

ディスクを繰返していました。

NEC初のDOSV互換機 NX

不調のハードディスク 3.2GB

エラーチェック及び自動修復により一時的には正常動作するので、パソコン内に

新しいハードディスクを増設し、内容をコピーしようとしましたが、機器内のフラット

ケーブルにはハードディスクを増設可能な空きソケットは有りませんでした。

そこで、ハードディスクを取出し、別のパソコンの増設用フラットケーブルに仮接続

して、そのパソコンのハードディスクにすべての内容をコピーし、同様に仮接続した

新しい20GB のハードディスクに再度コピーすることで複製を作成しました。

WIN95 を入れたドライブ(パーテーション)はFAT16を使用のため、2GB程度にした

ように記憶しています。その、新しいハードディスクを本体に組込み、スイッチを入れますが、予想通り全く

起動しません。

OSとデーターは入っていても、そのままでは起動ドライブとして認識しない為です。

そこで、リカバリーディスクを使ってリカバリーを始め、フォーマットを避ける選択肢

を選びました。

その結果、起動ドライブとして認識し完全に元のデーターを含めて復元することが

出来ました。

このパソコンは、ハードディスクの交換に関しては、あまり整備性が良いとは言え

ませんでした。

次の1台はノートパソコン SONY VAIO XR-1です。

これは完全にハードディスクが壊れていたので、素直に元の6.4GBのディスクを

20GBの新しいディスクに交換しました。

交換にはメルコの機種別DVN交換手順 が参考になりました。

VAIO XR-1の裏蓋を開け、ハードディスクの取付けネジを外して反転したところ。どこに目的のハードディスクがあるか、類似機種を対象とした説明によって、悩む

ことなくすんなりと交換できました。

交換の所要時間は、慎重にやって15分くらいだったかな?

その後は、リカバリーディスクを使うフォーマットから始まる再インストールです。

主要なところは持主に任せました。

どちらも今となっては古いパソコンですが、キーボード等もしっかりしており、表計

算・ワープロはもとより、軽いソフトなら何の支障も有りません。

それぞれの持主は別にパソコンを持っているため、用途限定かも知れませんが

現役に復活させているようです。パソコンメーカーに望むこと。

ハードディスクは消耗品と思います。技術の進歩で部品の高性能化が進む代り

に、内蔵部品との互換性の高い旧型部品の入手はきわめて困難になっています。

ユーザーが交換するには「自己責任で」とはいえ、情報が少ないことでのリスク

がつきまといます。

交換手順をはじめ部品の互換性や容量の上限などについて、メーカー側も交換

に関する情報を積極的に公表してほしいものです。

メーカーとしても、「4年位でごみ」にすることは本意ではないでしょうから。PS

環境省(と経済産業省)は今年(平成15年)10月から家庭用パソコンの自主回収

を定めた省令を施行する。(施行以前に販売されたものは対象となっていない)

回収しても、そのままの再利用はほとんど考えられず、結局は分別されたごみと

して原材料レベルでの低質なリサイクルとなる模様。

★インプレッサGF8Cのプラグ&イグニッションコイル交換

先日、車の調子が少しおかしくなりました。

時々ですが、少し加速が鈍く感じた後、急に蹴飛ばされたような加速をしました。

ターボ車なのでもともと加速の過激な変化はあるのですが、ちょっと変でした。

原因について、いろいろ思い浮かびましたが、とりあえず点火プラグを交換してみ

ることにしました。

プラグは10万キロまで無交換で良いということですが、その交換の作業性・整備性

の悪さに閉口。水平対向エンジンなのでバッテリー、ウオッシャタンク、エアクリーナ

ーボックスなどを取外しても、工具や手が入りづらいところにプラグがあります。ダイレクト点火でイグニッションコイルが各気筒毎にあり、プラグを交換するために

コイルを外してみると、やはりと言うか、噂どおりにコイルのひとつに大きな亀裂が

ありました。

少し触っていると完全に割れてしまいました。

これはもう、欠陥??。雑誌の記事でもインターネットの検索でも同様の事例が多く報告され

ています。

ほとんど同じ方向に同じような割れ方をしているように思います。

水平対向エンジンに横向きで取付けると、コイル重量をどこかで支える必要があるにも

かかわらず太めのボルト1本で固定する構造があやしい。ボルトを締めこむ時には摩擦に

より共回りして先端部分に力がかかることもありますし、エンジン及び走行による振動に

対してコイル重量を支えるのも、1点はボルトで他方はコイル先端部です。プラグの碍子部分

とのクリアランスは1mm強であり、振動を与えたりボルトを中心にモーメントを加えると破損

箇所かその反対側が当る事になります。全体を成型している材質が柔軟性に乏しいことも

一因かも。

心出しや振動吸収を、下の写真で見えるゴムキャップに任せているのかも知れませんが、

深々とゴムキャップをプラグの金属部分近くまで被せているため、ゴム表面の劣化やホコリ、

排ガスの吹き抜けに伴うカーボン付着などにより、表面の絶縁耐力が低下しやすくなり、

コイル先端部よりの漏電経路となって失火の遠因となるでしょう。一度漏電が起こると放電

による発熱・炭化を繰返しクラックを彫り込む。そしてさらに漏電を起こしやすくなるでしょう。

プラグは元々無機質の碍子に何段ものヒダをつけ表面の異物付着に対しても見かけ上の

距離を長くして絶縁性を確保しています。

ゴムはそれにカーボンブラックが入っているのが普通ですし、少々良い物を使っても一度

絶縁が低下すると通電経路が炭化して、そのままでは二度と絶縁は回復しません。

プラグの碍子だけの場合、通電(漏電)による発熱により、付着したカーボン自体が酸化し

気散して絶縁が回復する事もあるのでしょうが。

4気筒の内、他の1つにもクラックがはいっていました。不安なので4個まとめて取替。

価格は26,640円+消費税だったかな。プラグ6,000円+消費税と合わせ3万円を軽く超え

財布が軽くなりました。新しい部品は、元の部品と品番も外観も全く同じ。強いて言えば、白いペイントで印が付いて

いました。

↑いずれの写真も右が新品。

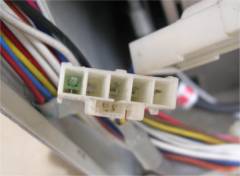

進行方向左側(バッテリーのある側)のコイルの1次側コードの接続コネクタは、片手での脱着と

なります。下の写真のように鉄線の先端を叩いて潰し、手前に折り曲げた物を作りました。

コネクタをロックしているプラスチックの爪に割り込ませて開き、片手で引き抜くことに成功しました。

プラグの状態は、やはりコイルの異常があった2気筒がくすぶり気味で、他の2気筒は電極部が★ インプレッサ:エキマニのバンテージ補修

焼けすぎのように白くなっていました。

中心電極が少し磨耗している程度で見た目の損耗はさほど無く、10万km交換と言うのも納得です。

2年前に交換したエキマニには遮熱用のバンテージを巻いてもらっていましたが、久しぶりに車を正面★ 100円ショップ懐中電灯をLED化

から見たところ、なんとミイラ男の包帯のようなものが、車の下にだらしなく垂れていました。

エキマニ交換はショップでやって貰ったんですが、今度は自分で巻き直すことにしました。

集合部分のステンレスバンドが緩いことに気がついていましたが、バンテージが動くことでエキマニと

接触していた部分のバンテージが広範囲に擦り切れていました。O2センサーのコネクタとコードはずした上、エキマニから外します。O2センサーのガスケットはイグニッ

ションプラグと似たような座金を使用しています。

エキマニ脱着作業は、車の下で行うため防塵ゴーグルとマスクをかけて行いました。

エキマニを外すためにナットを緩めるには、普通のメガネとソケットレンチではむずかしい所もあり

ソケットレンチ用の首振エクステンションバーと、オフセットの無い長いメガネレンチを買い足しました。

また工具が増えてしまった。

破れたバンテージを少し外してみた所。バンテージを買うとき、全部巻きなおしても10mで足りると思って、50mm幅の10mを買いました。

(自動後退で取寄せ、定価販売! 12,000円)

ところが現物を見てみると、少し不足しそうなので、お題目のとおり「補修」になってしまいました。

比較的しっかりしていた、直線的な所はそのままにしておきました。

補修後のエキマニバンテージを固定するのは付属のバンドと、細いステンレスワイヤーを併用しました。

どちらもペンチやハサミで切りますが、切断部が非常に鋭利で手が傷だらけになります。

後のことを考えると、先端を内向きに曲げておく必要があります。ガスケットは金属製でそのまま再使用できそうなので、そのまま組付けました。

★ ガス風呂釜修理

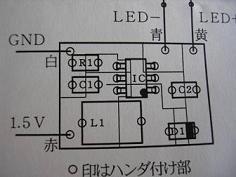

これが、完成写真です。中身は、白色LEDを4個使った物と、6個使った物の2種類を作りました。

電池は単3型ニッケル水素充電電池を2個使用しています。

(元の状態では、単3電池が4本入ります)

電源について1Vから10Vまで対応している定電流の昇圧回路を使用しているので、電池は1個から

4個まで全く支障なく使えます。点灯中の明るさは、電池を使い切るまでほとんど一定です。

ほぼ完全放電まで使いきれるので、メモリー効果などでヘタって来たニッケル水素単3電池の退役後

の再就職先に最適です。

市販のLED懐中電灯はアルカリ電池専用となっていて、電池を3本直列の4.5VでLEDを点灯させて

いるものが多く、LEDの定格電圧3.4〜3.6Vを大きく超えている上、電圧が下がってくると当然暗くな

ります。使用した昇圧回路は

http://led-parts.com/pdf/lt1932.pdf

に、詳しい回路例も含めた説明書があります。http://www.audio-q.com/sop.htm

オーディオQと言う店で取り扱っている、表面実装のキットを購入しました。

LEDは3mmφの日亜化学のものを購入。青色+黄色蛍光体なので、消灯時に正面から見ると

黄色く見えます。

(資料提供:創造科学有限会社 とのこと)

↑基板と部品の写真です。(私の15インチノートパソコンで実物大)

基板は、8mm×11.5mm

↑半田付け後の基板です。

非常に小さな部品ばかりで神経を使いました。

ショットキーダイオードの向きは、説明書を見ても間違えやすいので要注意。

20mA定電流の場合、図のR1は1.1Kオーム、40mA(20mA×2)定電流の場合560オーム。

通常20mA 定格の白色ダイオードを4個直列で使うことが出来ます。それ以上の場合は直列抵抗を

100オーム程度入れて、並列にし40mA駆動します。

メーカー資料では直列8個の最大16個の例もありますので、かなりのパワーまで対応できそうです。

ランプの代わりのダイオード。

裏側の電池ホルダ部には、電池を入れず基板を取り付けています。

写真はLEDを6個にした物。

今年(2004年)の風台風の直後、夜中に風呂釜もシャワーも使えなくなりました。

ノーリツ製の給湯、自動お湯張り、2つ穴の追い焚き付き、冷水サンドイッチ防止、LPG仕様です。

症状から、追い焚き釜の異常があり、エラーコード112とともに操作を受け付けなくなりました。

上記の懐中電灯を使ってガス風呂釜のパネルを外し内部を点検すると、追い焚き系統の配線の

コネクタ付近がネットリしたような感じで濡れていました。

推測するに、前日の台風時の使用で、塩分を含む風がガス釜の内部にまで入りこんだのでは。

なんせ、内陸部でも塩害の停電が頻発するくらいだったから、仕方がないことかも。

配線及びコネクタ付近をよくふき取って再度組み付けると正常に動作しました。翌日、あらためて点検するとコネクタがまた濡れています。電極も錆びています。

上の方を点検すると、水漏れ箇所がありました。循環用パイプからのお湯張り用の落とし込み用

電磁弁下のホッパに接続している銅管から水がにじんでいました。

下の写真の上部の暗い所。

その部分はOリングにより止水する構造ですが、硬質プラスチック製のホッパのOリング当たり面が

溝状にえぐれています。またOリングの周囲にはカルシウムが堆積しています。

Oリング周りを清掃しましたが、ホッパの溝状のえぐれはどうしょうもありません。

Oリングは当てにせず、銅管の先端を紙やすりで平滑にし、ホッパとの当たり面にゴムパッキンを

あてがい組み付けました。

とりあえず、その場所からの水漏れは止まりました。ほかも同様の場所があるかもしれませんが、

しばらくは、知らないふりでいよう。

★車のサスペンション スタビライザーブッシュに潤滑材

自動車のサスペンションを構成する部品にスタビライザーがありまして、(無い車も有りますが)

左右車輪上下差動抑制連結捻棒とでも言いましょうか、要するにコーナリング中のロールを抑制☆そして、ブッシュ交換に

するためのトーションバー状のものです。私の車のスタビライザは、ボディ下でゴムブッシュを介して、サドル状の金具で拘束してあります。

低温時に足回りの「ギシギシ」、「グシャ」と言うような異音が気になったので、そのゴムブッシュ

とスタビライザーの境目の隙間に、外から直接シリコンオイルをスプレーしてみました。

下の写真で、注油直後の油しみが付いている付近です。

右フロント 右リアーすると、足回りが生まれ変わったようにスムーズに動くようになったのです。

路面からの突き上げ感が減少し、左右の切返しがスムーズになり、ヘッドライトの光軸の

上下動も減少。(多少の錯覚があるかも知れせんが)後日、スタビライザーブッシュを外してみました。金具はボルト1本で、ブッシュは切込みがあるため

非常に簡単に外す事が出来ました。

スタビライザの塗装面が写真のように荒れていましたので、少し磨いて今度はシリコングリスを

塗って再度組み付けました。

シリコングリスは30年位前に、パワートランジスタのヒートシンク面に塗るため大阪日本橋の

ジャンク屋で買ったものです。全くの目的外使用です。最近のCPU用シリコングリスは添加物が

多いので不適当かも知れません。サスペンションが伸び縮みするときには、このブッシュ部分で軸が回転するのでしょうが、滑りが

悪いとサスペンションのフリクションとなります。動きが少ないだけに摩擦もたいしたことが無いと

思いがちですが、実際に潤滑材をスプレーしてみて、その効果に驚きました。

上記のように、スタビライザーに潤滑材をつけても、効果は長続きしませんでした。

ここはやっぱりブッシュ交換でしょう。

前後あわせて部品代は1200円+消費税でしたが、シリコングリスが100gで2800円+消費税

シリコングリスは10gでも売っているようですが、後々使い道が有りそうなので奮発しました。

左が使用後、右が新品部品。やはり10年も経つと見た目から違います。

穴が広がって、ゴムは硬化しています。

新車の時はグリスは塗ってないのかも知れませんが、摩擦が少ないほうがいいと思うので

ゴムに影響が少ないシリコングリスを塗りました。交換後の感想:やっぱり替えて正解です。ハンドリングも乗り心地もしなやかになりました。

ブッシュの劣化で荒い乗り味になっていたのが、元の状態に戻っただけですが。

戻 る

表紙に戻る