|

|

|

|

|

| 間違いがあったらご指摘下さい。 |

本を読んだり、楽器屋さんに聞いたりして、勉強しておりますが、邦楽の場合、流派が多岐に分岐しております。特に三味線音楽の場合は顕著で、統括的に把握するのは難しいようです。ですから、ここでは素人の特権として、ある程度独断で言い切ってしまうことに致します。

したがって、専門家の方にとっては間違っていると思われる部分もあるかと思います。しかし、私の経験では、三味線のお師匠さんで、歴史としての三味線・楽器としての三味線について、お弟子さんにきちんと教えられる方は少ないのではないでしょうか?それは師匠が悪いのではなく、三味線という楽器を理解するための適切な本が無いことと考えております。

ここでは、分かり易くするために、簡単に記述してしまう部分があると思いますが、間違いと考えられることはご指摘いただければ、修正していきたいと考えております。 |

|

|

|

細棹

「うた」用と呼ばれているものです。長唄や小唄で使用されています。

胴も一番小ぶりでヒンのある音がします。

中棹

多くのジャンルで使用されています。私も「新内」で五厘大の胴の物を使用しています。

太棹は「義太夫節」(文楽)と津軽三味線で使用されています。元々、義太夫の三味線を手に入れた人が自己流で演奏していく内に、今の津軽三味線のスタイルが生まれてきたようです。

また、太棹に対しての細棹であって、中棹というのはあくまで細棹の変形だという人や、棹の太さで分類するのは間違いで、音楽的に分類する方が良いという人もいます。が、この考え方をする人は実際に三味線を弾かない「楽理系」の人が多いのではと思います。

実際に楽器を購入して、勉強するためには、こういった区分けは必要では・・・

|

|

|

|

左上が、地唄用の駒で水牛製です。中に鉛の2個仕込んであり、重くしてあります。これにより、かなり沈んだ音色となります。駒の高さは低めです。

左下は小唄用の紅木の駒です。棹に使われている紅木材で出来ています。幅広で、駒の高さは高めです。左下は長唄用の駒です。一番、細く、薄く、高さも低めです。使用する糸も細いので、それに合わせてあります。

右上が新内用に私が使用している駒です。邦楽器店に行って「新内」用の駒を求めても売っていません。練習用には紅木の駒を代用で使っています。 |

|

これは余談ですが、駒ケースは自作した物を使っています。上の4個入りのケースはボールペンの贈答用ケース。下の2個入りのケースはジッポー(ライター)のケースを使

用しました。いずれも知り合いに不要となった物を頂きました。どなたでも簡単に作れますので、作ってみたらいかがでしょうか。 |

|

|

|

揆(ばち)

小唄以外は、揆という物を使用して、糸を弾きます。揆にも色々種類があり、練習用で木製の物

(樫、つげ)、合成樹脂製(練り揆)、水牛製、舞台用に象牙製を使用します。

揆の大きさを表すのに重量(匁)もしくはさい尻(付け根の処の1辺のサイズ)でいうことが多いようです。ちなみに右端の揆が合成樹脂の物で四十匁(もんめ)さい尻の大きさでいうと九分の物です。隣のかわいい揆は、新内の上調子で使用する象牙の小揆です。その上は、カセといってギターでいうところの「カポタスト」です。音の調子を上げるのに棹に縛って使います。

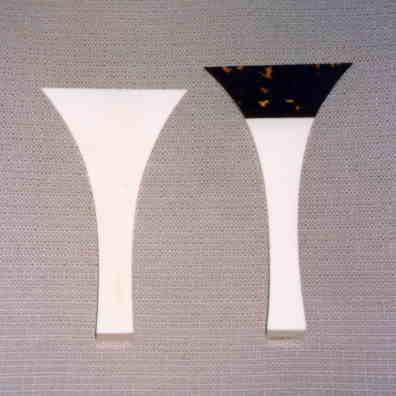

左の写真、右が地唄用の揆で、色の茶色の部分がべっこう製です。かなり大きな揆です。隣が九分の象牙揆です。最終的には象牙の揆が欲しいのですが、新品で購入すると100万円前後はするようです。・・・・ |

|

|